黑龙江省番茄灰霉病病原菌的分离与鉴定

田志革,李文枫,陈立新,毕洪文,黄峰华,吴立成

(1.黑龙江省农业科学院博士后科研工作站 哈尔滨 150086; 2.黑龙江省农业科学院信息中心 哈尔滨 150086;3.黑龙江省农业科学院园艺分院 哈尔滨 150069; 4.黑龙江省农业科学院生物技术研究所 哈尔滨 150086)

番茄是全球栽培最广、消费量最大的蔬菜作物,中国是世界最大的番茄生产和消费国之一,番茄生产是农民增收致富和出口创汇的重要产业,在我国的栽培面积逐年扩大[1]。由于目前番茄大多采用温室设施种植,而温室内的小气候环境一般湿度较高,温度也高于室外,容易滋生病害[2]。由半知菌亚门灰葡萄孢(Botrytis cinerea Pers.ex Fr.)引起的番茄灰霉病是一种世界性病害,又称灰腐病、白点病,番茄感病后,发病部位会产生灰白色或灰褐色霉层,甚至烂苗、烂果,造成严重减产减收[3-4];除能引起田间损失外,其在果实的贮存和运输中也造成严重危害,使得果实的贮存期变短、品质变差,进一步造成经济损失[5-6]。

目前,在全国各番茄产区如辽宁[7]、江苏[8-9]、山西[2]、江西[10]、浙江[11]、北京、吉林、湖南等地[12]均有番茄灰霉病病原菌分离、抗性菌株鉴定、新型杀菌剂应用效果的研究报道。随着农业产业结构的调整,黑龙江省设施番茄的种植面积逐年扩大,而对番茄灰霉病菌的生物学特性、流行性及防治手段等的研究却缺乏系统性及持续性[13-14],这对准确把握黑龙江省番茄灰霉病病情及有效防控十分不利。因此有必要对黑龙江省番茄灰霉病进行持续关注,分析灰霉病菌的遗传进化规律,为控制番茄灰霉病的蔓延及有效防治提供参考依据。

笔者从黑龙江省齐齐哈尔市某温室中采集疑似感染番茄灰霉病的病叶,采用组织分离法进行病原菌的分离及生物学鉴定,以期为番茄灰霉病菌的生物学特性研究及其有效防治提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试疑似感染番茄灰霉病的番茄叶片采自齐齐哈尔市兴十四村某番茄温室,种植的番茄品种为‘禾福’。

培养基:马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA培养基):马铃薯(去皮)200 g,葡萄糖20 g,琼脂粉 20 g,去离子水1 000 mL,分装后121℃灭菌20 min。

1.2 方法

1.2.1 病原菌分离与纯化 菌株的分离与纯化参考方中达[15]的方法。在无菌环境下,将疑似感染番茄灰霉病菌的番茄病叶表面用蘸有75%的酒精棉球擦拭,在病健交界处取一小块组织,10%Na-ClO溶液浸泡3 min后,无菌水冲洗4次,无菌滤纸吸去多余水分,用无菌镊子将组织块放在PDA培养基上培养,28℃恒温暗培养3 d后,从长出的菌落边缘挑取菌丝转接至新的培养皿中,按此方法转接纯化3次,获得菌落形态一致的纯培养物,4℃保存。

1.2.2 病原菌致病性测定 挑选完全展开、健康完整的番茄叶片,经表面消毒后,用解剖针刺破表皮,形成伤口,打取直径为5 mm的带有菌丝的菌饼,倒置接种至番茄叶片的伤口处,放置在铺有双层滤纸(浸透无菌水)的平皿或保鲜盒内,在25℃恒温培养箱中培养,光照条件12 h/12 h(L/D),观察叶片发病情况。

1.2.3 病原菌形态学鉴定 将纯化的菌种接种于PDA培养基中,28℃恒温培养5 d,待菌落长至整皿的80%左右,观察菌落的颜色、形状。待菌丝产孢后,在显微镜下观察产孢结构及分生孢子形态。

1.2.4 病原菌分子生物学鉴定 采用CTAB法提取病原菌基因组DNA。采用通用引物ITS1(5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3')以及 ITS4(5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3')进行 PCR 扩增。20 μL PCR 扩增体系如下:2×Taq Master Mix 10 μL,10 μmol·L-1上下游引物各 1 μL,DNA 模板2 μL,ddH2O 补足至 20 μL。ITS 的 PCR 反应条件如下:95℃预变性5 min,95℃变性30 s,55℃退火30s,72℃延伸40s,共30个循环,72℃终延伸10min。用1%琼脂糖凝胶电泳检测扩增结果,测序所得序列在GenBank中进行同源比对,利用Lasergene软件以邻接法构建系统发育树。引物的合成及测序均由吉林省库美生物科技有限公司完成。

2 结果与分析

2.1 番茄灰霉病危害症状

番茄的茎、叶、花、果实均可感染灰霉病菌,致病果皮呈灰白色,软腐,严重时果实脱落,叶片染病,多从叶尖开始,病斑呈“V”字形向内扩展,浅褐色,病斑表面可产生灰霉,叶片枯死,图1为感染番茄灰霉病菌的叶片症状。

图1 叶片感染番茄灰霉病菌的典型症状

2.2 病原菌分离纯化及形态观察

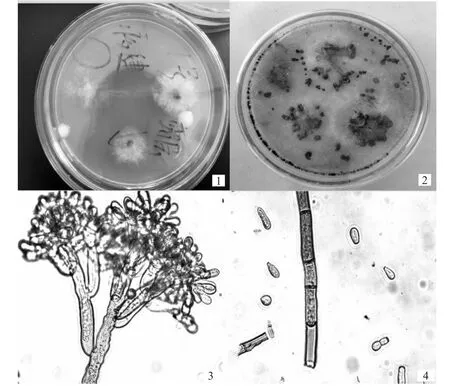

采用组织分离法在PDA培养基上进行病原菌的分离纯化。接种36 h后,可观察到菌丝体生长呈白色放射状,随着培养时间的延长,菌落颜色逐渐加深至灰色,气生菌丝生长旺盛(图2-1),培养8 d后,菌落上形成球形或者不规则的菌核(图2-2)。经显微镜观察发现,病原菌的分生孢子梗为淡褐色,呈不规则的树状分支,分支末端膨大,着生大量分生孢子(图2-3)。分生孢子为单孢,呈卵圆形(图2-4)。根据以上特征,初步判断该病原菌为Botrytis cinerea,命名为 HLJ-05。

图2 番茄灰霉病菌的形态观察结果

图3 番茄灰霉病菌对番茄叶片的致病性

2.3 病原菌致病性测定

由图3可知,番茄接种HLJ-05菌饼3 d后,叶片生水渍状病斑,浅褐色,边缘不规则,具有深浅相间的轮纹,生出灰白色菌丝,符合番茄灰霉病初期发病症状,从病斑处重新挑取菌丝,镜检发现与HLJ-05菌丝形态一致。

2.4 病原菌分子生物学鉴定

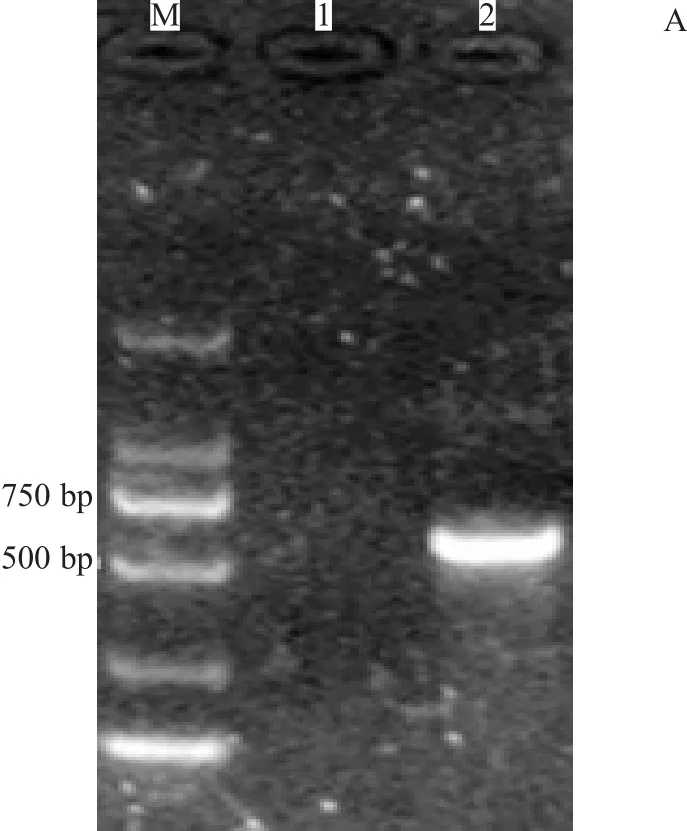

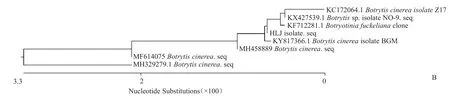

利用真菌通用引物ITS1/ITS4对分离的病原菌ITS序列进行PCR扩增,获得与预期相符的539 bp的片段(图4A)。基于rDNA-ITS序列,将分离的菌株与GenBank中下载的灰葡萄孢菌株进行遗传进化分析(图4B),结果表明,该菌株与已报道的Botrytis cinerea的序列相似性为100%,聚为一类,证实分离的病原菌为灰葡萄孢菌。

[注]M为DNA2 000 Marker;1为空白对照;2为待检样品。

图4 病原菌的分子生物学鉴定

3 讨论与结论

生产上,番茄灰霉病的防治仍以化学防治为主,辅以农业防治、生物防治和生态防治等措施。中国各地陆续监测了番茄灰霉病菌对当地常用杀菌剂的抗药性情况,以期对当地番茄灰霉病的防治给予指导[16],而抗药性工作开展的基础条件是病原菌的分离与鉴定,只有充分掌握本地区病原菌的流行情况,才能有的放矢地制定防治策略。笔者从黑龙江省齐齐哈尔市番茄种植区采集的番茄病叶中分离到的病原菌,经形态学、分子生物学鉴定,确定引起番茄灰霉病的病原菌为灰葡萄孢菌。后续试验将进一步扩大采样范围,并对黑龙江省番茄灰霉病菌的生物学特性、抗药性进行系统研究,为有效防治该病害提供参考依据。