大汶口文化束发器作用新探

范杰

(辽宁师范大学 历史文化旅游学院,辽宁 大连116000)

束发器主要出土于鲁中南地区,是大汶口文化典型器物。其外形呈新月形或镰刀状,基本以猪獠牙制成,一般都钻有一个到多个小孔,以在根部和中间钻孔为主,有的在宽端刻有凹口,在大汶口[1]、王因[2]等遗址中已经有了明确的实物资料。一般认为,束发器是一种装饰品,但束发器只分布在大汶口文化部分地区,完全没有环、镯、项饰等装饰品普及。束发器的形制、佩戴等文化内涵已经不能用装饰品来概括。笔者将通过对束发器形制和作用的讨论,进而探讨束发器自身的文化内涵。

一、大汶口文化束发器的概况

依据现有的资料,一般将大汶口文化分为早、中、晚三期[3]。

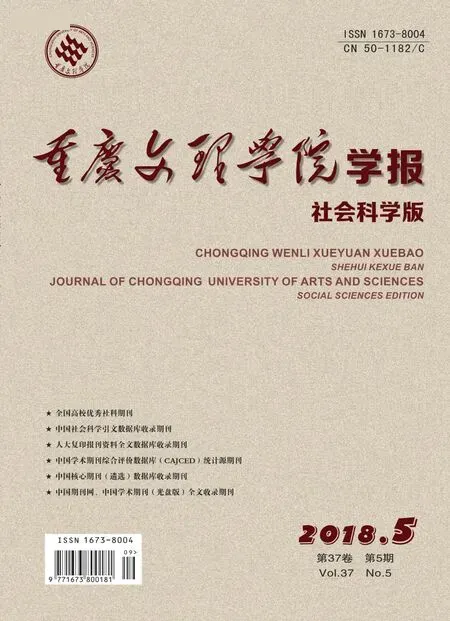

早期束发器在王因遗址出土较丰,共出土64件,主要是整只猪獠牙或劈成两半制成,个别为兽骨制成,出土时位置都在墓主前额或头部附近。第④层与第③层均为大型束发器,分别为6件和12件。第②层多为小型,共44件。原报告将其分为七式,笔者将其划分为Ⅰ、Ⅱ两式,Ⅱ式又可以划分为4个亚式:

Ⅰ式,即原报告的Ⅰ式。该型无刻纹,长度皆在20厘米以上,属于大型束发器,共出土12件,其中1件出自②层,5件出自③层,6件出自④层。M2493:3(如图1-1所示),出自②层,用兽骨模仿牙制束发器形制磨制而成,较厚,呈半圆形,外沿刻有一凹槽,是仅有一例以骨制成的束发器;M315:4(如图1-11所示),出自③层,牙的弯曲度较大,近似半圆形,成对出土;M2652:2(如图1-14所示),出自④层,猪獠牙磨制,背面钻有一圆孔,单件出土;M2343:1(如图1-15所示),出自④层,猪獠牙劈开磨制,并在压根一段磨出圆钝尖头,单件出土。Ⅰ式经历了王因遗址的整个时期,形制上基本稳定。

Ⅱ式,即原报告的Ⅱ到Ⅶ型。该型形制较小,且在根部或近根部钻有圆孔,其中又可分:

Ⅱa式,素面,只在根部钻有一圆孔,呈镰刀状,长度在5厘米左右,出土13件,12件出自②层,1件出自③层。M2384:7(如图1-2所示)出自②层,磨制光滑,成对出土;M2188:5(如图1-3所示),出自②层,单件出土,在墓主头部一侧。

Ⅱb式,在根部刻有数量不等的浅槽,长度在12厘米左右,共出土13件,其中6件出自②层,7件出自③层。M178:7(如图1-4所示),自②层牙尖细,近根部有三条竖向浅槽,近中部有三条竖向浅槽,并有一圆孔,该墓出土两件,形态相似;M2301:12(如图1-5所示),出自②层,近牙根处有3条浅槽和一圆孔,出土于一男性合葬墓,共两对束发器,分别散落在头部两侧,形态不一致;M2200:1(如图1-12所示)出自③层,牙根处刻4条浅槽,并钻一个圆孔;大汶口遗址属于大汶口文化早期,出土束发器墓葬与王因遗址③层相当,其中出土束发器6对。M2005:1(如图1-13所示),长度在15厘米左右,猪獠牙珐琅质面制成,根部磨平且有两道沟槽和一圆孔,可归入Ⅱb式。

Ⅱc式,刃部有锯齿状刻痕,长度在5到10厘米之间,共19件,全部出自②层。M2144:2(如图1-6所示),内弧边沿磨出锯齿状纹,外沿中部残存半个圆孔,单件出土;M2178:4(如图1-7所示),似为残器磨制,内沿有锯齿纹,外沿有一圆孔,单件出土;M2376:11(如图1-8所示),牙尖内沿呈锯齿状,单件出土。

Ⅱd式,有浅槽和锯齿纹,长度在10厘米左右,共7件,均位于第②层。M169:6(如图1-9所示)有两条浅槽,近牙根处有一椭圆形孔,内沿有锯齿纹,较为细密,成对出土;M168:1(如图1-10所示),在牙根处有5条浅槽及两个圆孔,牙尖内沿磨出5个锯齿,单件出土。

这一时期束发器形制多样,表现出较大的差异性。体量上看,小型和大型并存;材质上除了猪獠牙之外还出现了骨制;制作方法分为钻单孔、双孔和不钻孔;多数为单个出土,即使成对出现,形制上也不完全相同。这些差异都表明早期束发器还不成熟。但是猪獠牙成为束发器的主要材质和基本形态,钻孔成为主流,同时逐渐向大型过渡,三者构成了早期束发器形态的基本要素和特征。

中期束发器在野店遗址和大汶口墓地早中期有出土。野店遗址有4座墓出土有束发器,分别是M47(如图1-16所示)、M49、M50和M80。除M80为原报告称第五期相当于大汶口文化晚期外,其余皆为第四期,相当于大汶口文化的中期。报告称出土的束发器基本上形如弯镰,前段尖,根部齐平,钻出一至两孔,成对出土在墓主头旁,通长7.5厘米,形态较小,可归入Ⅱa式。大汶口墓地早中期出土束发器25件(如图1-17所示、如图1-18所示),其中M25出土了一对半,其余皆成对出土。此时束发器皆为素面,钻一到多个小孔,由整只猪獠牙劈开再磨薄制成,皆成对佩于墓主前额,长度在15厘米以上,可归入Ⅱa式。

这一时期束发器形制趋向统一,表现为体量上差异趋小,向大型化发展;一端尖一端平齐或近平齐,形似镰刀;皆以猪獠牙磨制而成;成对出现成为普遍现象,形制较为对称;一般都钻有一到多个小孔,小孔的数量较早期明显增多;素面为主,早期的浅沟槽与锯齿状刻纹在中期基本消失。中期束发器以Ⅱa式为基础结合了Ⅰ式的基本特点,并且逐渐取代了其他式,成为中期束发器的基本形式。

晚期束发器以大汶口墓地晚期为例(如图1-19所示),共出土束发器18件,其中M105、M125出土一对半,M47甚至出土了两对,其余皆成对。此时束发器基本定型,皆整根猪獠牙劈开磨制而成,成对出现,左右几乎对称,体量更大,中部或根部钻有小孔,素面无纹,整体上是中期的延续,但形制更为规整美观,说明束发器在大汶口文化晚期已经发展成熟。从早期的分散与差异到中期的融合与消亡,再到晚期的成熟与定型,束发器经历了一个较为明显的选择舍取、归纳统一的过程。龙山文化中的一些遗址有零星束发器出土,但已没有大汶口文化时期繁荣,可见束发器在龙山文化已经衰落。

图1 大汶口文化束发器的分期与演变

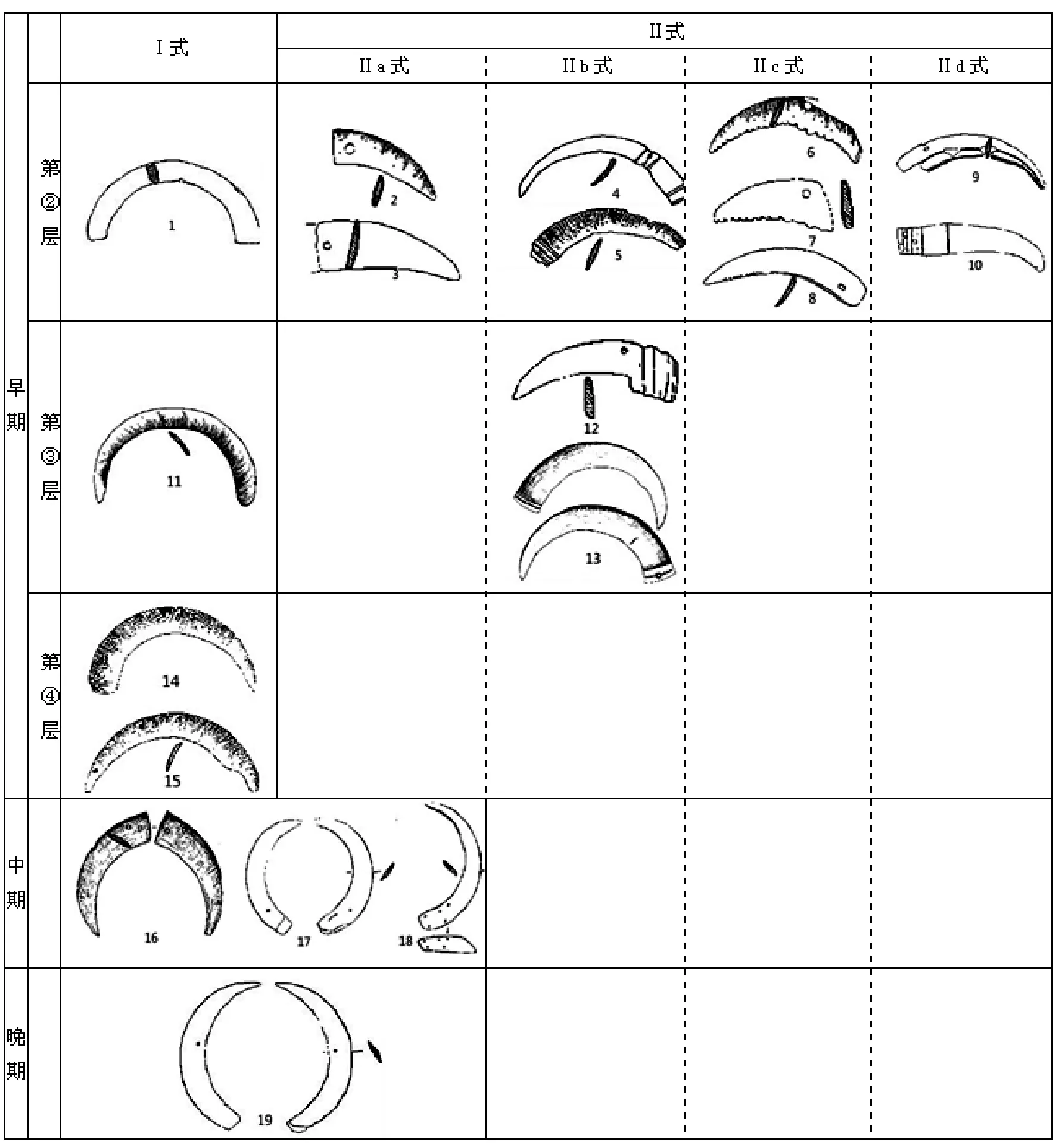

图2 束发器佩戴实例

二、大汶口文化束发器的作用

从出土材料来看,束发器都为尖端向上,根部相抵而佩戴,因而佩戴都依赖小孔。然而束发器的小孔多为对称的一个到多个,几乎都集中于根部,相对于常见的环、镯、项饰等装饰品,佩戴缺乏稳固性,不适于日常佩戴。很多学者认为束发器和筓的作用一样,皆为束发工具。在大汶口文化出土的材料中,曾有不止一例筓和束发器一同出土的实例,因而束发器和筓的作用应该是不一样的。无独有偶,在秦安大地湾遗址[4]的墓葬中发现有佩戴束发器与笄同时出土的情况(如图2-2所示),大地湾遗址出土束发器是用两颗猪獠牙对缚而成,器身圆弧尖端磨光,根部稍加修整,出土时位于死者头顶,两件相对呈半环状组合。与大汶口文化束发器(如图2-1所示)相比,出土位置、形制、制作方法和佩戴方式都十分相似。这样的巧合是否能解释束发器起源还需要进一步研究,但是束发器非束发之用得到进一步证实。

表1 出土束发器墓葬数与墓葬总数比

大汶口文化早期阶级分化不显著,随葬的器物少,随葬束发器的也很少,只占到6%。中晚期,在各个阶层的墓葬中皆有束发器出土。出土束发器的比例有一定幅度的上升,中期和晚期的比例基本相同(见表1)。鲁中南地区束发器比例一直在增加,而苏北地区则在中期之后急转而下。这说明在不同遗址间,束发器的发生、发展与消亡情况是不一致的。总体上说,束发器只见于少数墓葬。与早期截然不同的是,晚期束发器逐渐向着随葬品更为丰富的墓葬倾斜,甚至出现了随葬两对束发器,同时拥有大量随葬品的现象。束发器不仅是身份的象征,同时也象征着财富。这与大型墓葬中随葬大量猪下颌骨、猪头甚至是整猪来象征财富的葬俗是一致的。

束发器佩戴者男性、女性和儿童并存的现象始终延续,可知束发器的佩戴在性别与成年与否并不是决定性因素。在晚期的男女合葬墓中,有女性墓主头戴束发器居于男性墓主一侧,而男性墓主一侧则集中了大量的随葬品的现象。在随葬品集中于男性的同时,女性佩戴束发器的比例一直在增加。可以窥见,在大汶口文化晚期,女性不仅开始成为男性的附庸,同时束发器作为身份的标识,其地位已经开始居于父权之下。

从地域来看,束发器分布区域大致在鲁中南地区,鲁西北与胶东半岛遗址大多较晚且零星。除大汶口、王因和野店[5]墓地外,尚庄[6]、北阡[7]、刘林[8]和龙山文化遗址也有束发器出土。相对于不断扩张的大汶口文化,佩戴束发器这一传统却并没有因此而随之在其他区域兴盛,相反却稳定地保持在鲁中南一带。鲁中南作为大汶口文化一支连续发展的地方类型已经得到学术界的公认,而束发器便是区别于其他类型的标识之一。

束发器以猪獠牙制作,出土大量的猪头、猪骨、猪牙以及猪骨制品,都说明当时猪的饲养已经较为普遍。猪的饲养基础依赖农耕经济的繁荣,大量猪骨出土是农耕发达的间接体现。猪在古代一直被称“水畜”,认为其与降雨有着密不可分的关系[9]。《诗经·小雅·渐渐之石》:“有豕白蹢,烝涉波矣。月离于毕,滂沱矣。武人东征,不皇他矣。”[10]《毛传》云:“将久雨,则琴进涉水波。”《诗集传》云:“豕之负涂曳泥,其常性也。今其足皆白,众与涉波而去,水患之多可知矣。”《山海经·东山经》“……其兽焉,其状如夸父而彘毛,其音如呼,见则天下大水。”[11]“……有兽焉,其状如彘而人面,……见则天下大水。”在原始社会,人类对这种自然现象不了解,就认为猪与降雨有关。有了充足的雨水,农业才能丰收,猪也就逐渐成了掌管降雨的神,成为古人崇拜的对象。

我国苗族崇牛,女性头上佩戴着牛角银饰,认为牛角(或称龙角)可以保佑平安。驯鹿是鄂温克人重要的财产和崇拜对象,因而鄂温克人会佩戴鹿角饰物以祈求平安祥和。台湾排湾族在头饰多饰百步蛇刺绣,是对祖先的崇拜。在埃及的神话中,繁衍女神化为人形,仍然头戴牛角或牛耳。在少数民族头饰以及神话中仍保留着以动物的特征代替整体的传统,而这种传统的根源就是人类模仿动物以获得神力的延续。束发器就是以獠牙模仿猪来获得神力,祈求降雨。

为何将猪獠牙佩戴于头部,应是人类比较重视头颈的表现,而这种观念可能与灵魂观念有关[12]。史前经常将随葬品置于头部或者上半身,红山文化整身陶塑,赤身却头戴帽子,有学者认为这是礼仪的象征,是红山的天神[13];生活在亚马孙雨林中的人,赤身裸体,头领却头戴羽毛头饰以示身份;我国蒙、藏、苗、裕固、哈尼和土等少数民族在头颈都佩戴贵重头饰,形成“重头轻脚”的现象[14]。

獠牙制品在大汶口文化盛行,其中尤以獐牙为盛。对于这类器物的认识主要有以下几个观点,一是护身或压胜之类的瑞符[15]。二是亡者在阴界辟邪,有地下镇魅的灵符意义[16]。三是为了获得獐奔跑迅疾等特征,以避邪除祟,增添精力[17]。虽然角度不同,但是归根结底出于当时的巫术活动。在此可见猪獠牙与獐牙的作用是并列关系,不是辟邪之用。两种动物的獠牙均成为大汶口先民重要的标识,可见当时,虽已经过漫长的发展过程,猪獠牙束发器与獐牙并未互相代替,甚至在形制和佩戴位置上也不曾改变到獠牙的作用,而猪又是与降雨密切相关的神物,猪獠牙自然而然作为猪降雨神力的化身。

文化人类学家格罗塞说:“在原始民族间,身体装饰,是真含有实际意义的:第一,是作吸引的工具,第二,是叫人惧怕的工具。无论哪一种,都不是无足轻重的赘物,而是一种最不可少和最有效的生存竞争的武器。”[18]束发器无疑是生存竞争和降雨的重要工具,大汶口人将猪獠牙佩于前额,通过人最接近天同时也是最重要的器官头来与天进行沟通。猪獠牙作为猪求雨神力载体,以此祈求风调雨顺。只有少数的人可以佩戴猪獠牙,进而承担祈求与祭祀的职责,而这便是巫觋身份的外化,束发器则成为求雨的神器。随着大汶口文化晚期的阶级分化,神权的掌控者同时也是财权的掌控者,两者逐渐融合。束发器首要的作用仍旧是通神,而象征财富则居于次要地位。同时,象征财富的职责更多地由猪下颌骨、猪头等承担以及各种随葬品的丰俭度来反映。

三、结语

早期束发器并不成熟,因而呈现出不同的形制,中期之后则逐渐统一。从早期的分散与差异到中期的融合与汇聚,再到晚期的成熟与定型,束发器经历了一个较为明显的选择舍取、归纳统一的过程。

通过研究可以发现,束发器并非束发之用,也不做平时佩戴,作为单纯装饰品的观点应不成立。其服务于少数人,而区分这类人的标准不在于性别和年龄,是身份和财富的体现。大汶口文化晚期,束发器作为身份的标识,已逐渐成为父权和财权的附庸。这时虽然性别间的主次关系已经出现,但是并不牢固,因此出现了男女皆可作为巫的现象。分布区域的稳定性和佩戴的特殊性也决定了束发器是有别于其他区域和其他器物的特定思维方式,

大汶口文化农业经济的发展是束发器产生和发展的根本原因。当有充足的粮食剩余,猪的养殖就成为重要的肉食来源。当猪在生活中的地位日益重要时,其本身就会被神格化为掌管降雨的神。雨水对于农耕至关重要,猪由此进一步与农业融合。獠牙作为从事巫神活动的道具,在大汶口文化中始终被赋予神圣的色彩,而猪獠牙则以此为契机成为猪的象征,成为通天的神器。因而以猪獠牙为载体的束发器其内涵是大汶口文化巫觋以猪的神力求雨的神器,是巫觋身份的标识。