豫西偃龙地区本溪组含铝岩系的结构特征

朱洪立,宋世豪,邢 舟,周红春,陈永才

(1.河南理工大学资源环境学院,河南焦作454000;2.河南省地矿局第四地质勘查院,河南郑州450001)

1 概述

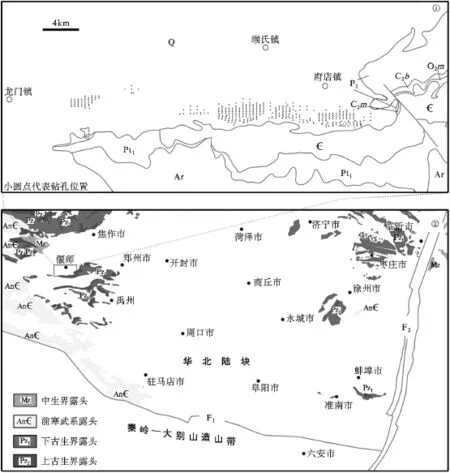

豫西偃龙(偃师县—龙门镇)地区位于华北陆块南缘,处于北西—近东西向秦岭—大别山造山带北缘与吕梁—太行北东向隆起带交汇部位(图1-2),偃龙地区本溪组铝土矿属于篙箕成矿区偃师—巩义—荥阳铝土矿成矿带的一部分[1]。目前普遍认为,铝元素不可能以溶液或胶体的形式迁移至沉积区[2],它们是原地沉积的原岩经不同程度的降解作用所致,与红土型铝土矿的成因相似[3-5]。所以,铝土矿中应存在有大量的与原岩降解作用有关的结构,但目前,从这一出发点对铝土矿的结构研究尚不深入。本项研究以豫西偃龙地区本溪组含铝岩系钻孔为研究对象(图1-1),运用钻孔岩芯观察、偏光显微镜、扫描电镜和能谱分析等研究方法对含铝岩系的结构进行研究,以期揭示原岩在降解过程中所形成的结构类型。

2 含铝岩系基本地质特征

研究区含铝岩系总体上以铝土质泥岩为主,部分钻孔含铝岩系的中上部夹有厚度不等的豆鲕状(碎屑)铝土矿,与下伏中奥陶统马家沟组平行不整合接触,向上部炭质含量逐渐增加,过渡为太原组底部的煤层(线)。含铝岩系的厚度受下伏马家沟组碳酸盐岩的明显控制,变化较大(0~95m),一般在10~15m。

该区铝土矿资源丰富,长期勘探表明,含矿地层的下部为深灰色铝土质泥岩,以铁、铝、硅含量高为特征,致密块状构造,见有不规则的纹层,纹层常由颜色较浅的条带显示出来,宽度较小,一般在毫米级,与中部豆鲕(碎屑)状铝土矿呈渐变接触关系;含矿地层中部为豆鲕(碎屑)状铝土矿,以铝含量高为特征,灰色,整体呈块状,常可见到铝土质泥岩夹层,厚度变化很大,最大可达60m,局部可低于10m,与上部铝土质泥岩呈截然接触关系;含矿地层上部主要为灰黑色铝土质泥岩,以硅含量高为特征,水平微细纹层发育,常夹有毫米级的煤线,向上部煤线逐渐增多,最后过渡为本溪组与太原组交界的煤层(线)。所以,含矿地层在垂向上常显示出高Al粘土岩—矿体—高A1粘土岩的“三明治”式组合,且常伴随有不同的结构和构造以及相对应的Al2O3、SiO2和Fe2O3等化学组成的差异[6-7]。

3 本溪组含铝岩系结构特征

3.1 颗粒

本溪组含铝岩系的颗粒可以分成4类:第一类是原岩降解程度较弱,保留有原岩假象的颗粒,可称为残余颗粒;第二类是在原岩降解过程中所形成的颗粒,主要指豆粒和鲕粒;第三类是在原岩降解过程中所形成的矿物颗粒,主要指结晶程度各异的微晶、细晶、粗晶等颗粒,称为新生矿物颗粒;第四类是原岩降解过程中同沉积变形的刚性和塑性颗粒,可称为撕裂颗粒。

图1 偃龙地区大地构造位置和地质简图

3.1.1 残余颗粒

这类颗粒的特点是保留有原岩的假象,但矿物成分已发生显著的变化。主要出现在风化淋滤程度较弱的地层中,如果风化淋滤强,原岩发生彻底的改造,较难保留。这类颗粒主要出现在上部和下部的铝土质泥岩中,偏光镜下,可见粘土矿物主要呈隐晶质集合体存在,少量的薄板状和不规则粒状粘土矿物微晶散布于隐晶质集合体中,下部铝土质泥岩中主要为伊利石,上部铝土质泥岩中主要为高岭石。电镜下可见形态各异的片状颗粒呈微细层状(每个细微层约1μm厚)排列,经能谱分析,下部铝土质泥岩主要元素有K、Fe、Mg、Al、Si、O,其中K含量较高,符合伊利石的元素特征。上部铝土质泥岩主要元素为Al、Si、O,且Al与Si原子比近于相等,进一步证明为高岭石。但电镜下鉴别的这些粘土矿物不具有六边形、鳞片形和板条形等形态,而呈微层状的堆积形态,推测它们可能是原岩颗粒的假象。

3.1.2 豆粒和鲕粒

豆粒和鲕粒的组成和形态相似,主要是粒度的差别,前者粒径大于2mm,后者小于2mm。宏观上,豆粒和鲕粒形态以不规则的圆球状居多,常见长轴呈定向排列并平行于层理的椭球状;微观上,豆鲕常见相互镶嵌现象,豆鲕多见有不规则的核心,有时核心由较小的碎屑和鲕的集合体组成,一般在3~10μm,核心向外逐渐呈圆状,并由颜色深浅差异显示出层圈状,层圈的外侧多可见到铁质包壳,在核心和外圈层有时可以见到三叉状或不规则裂隙。根据本区豆鲕粒的基本特点,本文赞同巴多西的观点[3],认为豆鲕粒是原岩降解的产物,以硬水铝石为主的豆鲕是原岩降解程度较高的标志。

3.1.3 新生矿物颗粒

含铝岩系的矿物学研究表明,本区含铝岩系中所见到的矿物均为自生矿物。粘土矿物主要呈隐晶质或微晶存在,铝矿物主要呈微晶、细晶存在。隐晶质或微晶的粘土矿物主要分布在下部和上部铝土质泥岩中,中部豆鲕(碎屑)状铝土矿中,硬水铝石含量较高,但结晶程度差异较大,往往豆鲕中结晶程度较好。上述矿物颗粒完全不能代表含铝岩系原岩的颗粒,它们应当是原岩不同程度的水解产物。

3.1.4 撕裂颗粒

撕裂颗粒按照粒级可划分为砾、砂和粉砂,颗粒形态多样,主要表现为棱角状、半圆状和撕裂状。常与不同粒度的豆鲕粒伴生在一起。岩芯中碎屑颗粒长轴往往有定向排列,在镜下,见到硬水铝石含量差异所组成的颗粒呈现明显的斑状结构,具有长轴定向排列特征,与胶结物组成的流动纹层相间排列。根据上面的描述,碎屑颗粒主要为2种,一种为棱角分明的“刚性”颗粒,一种是具有流动特征的“塑性”颗粒,反映了颗粒形成时固结程度的差异,它们主要是在原岩降解过程中且没有完全固结时,由于塑性流动所产生的。颗粒硬水铝石的含量和结晶程度的差异似乎与固结程度有着重要的联系,一般是固结程度较好的“刚性”颗粒硬水铝石含量高,结晶程度好。这些颗粒被改造后,仍受到塑性流变的影响,“刚性”颗粒受到塑性流变后,进一步破碎,具有书斜式构造的形态,“塑性”颗粒受到塑性流变后,则产生进一步撕裂,甚至有一定的旋转,均能指示塑性流动的方向。

3.2 胶结物

下部和上部铝土质泥岩主要矿物成分为隐晶质粘土矿物,少量的粘土矿物微晶散布其中,主要呈致密块状。豆鲕(碎屑)状铝土矿中的胶结物主要由呈隐晶质或微晶的铝矿物和粘土矿物组成。胶结物主要呈2种状态存在:如果颗粒含量较高,则胶结物中流动纹层不发育,根据颗粒的支撑类型,胶结类型可以是基底式胶结或接触式胶结;如果颗粒含量少,则胶结物无论是岩芯中还是显微镜下,都表现出明显的流动构造,流动纹层呈波浪状、褶曲状、不规则状等形态,大致平行排列,纹层宽度不一,相互交汇和分叉。上述2种状态的胶结物在垂向上往往为相互过渡关系,并没有明显的界线,往往下部为流动纹层发育的胶结物,上部逐渐过渡为流动纹层不发育的胶结物,它们与胶结的颗粒一起构成了厚度不一的多个序列。

3.3 结构类型

根据含铝岩系颗粒和胶结物的基本特征及它们之间的关系,可以分为以下结构类型。

3.3.1 交代残余结构

残余颗粒含量大于75%,主要出现在上、下部的铝土质泥岩中,残余颗粒主要呈片状,形状不规则,成分主要为隐晶质或微晶的伊利石和高岭石,其中分布有大小不一的孔洞,充填有结晶较好的粘土矿物。

3.3.2 豆鲕结构

豆鲕粒的含量较高,且大于碎屑含量,含有硬水铝石新生矿物颗粒,胶结物主要为自生结晶较差的硬水铝石和粘土矿物,整体呈基底式胶结,局部见有豆鲕相互接触呈接触式胶结现象,常出现在中部豆鲕(碎屑)状铝土矿层中。

3.3.3 碎屑结构

与豆鲕结构相似,所不同的是颗粒的组成主要是碎屑颗粒,其含量大于豆鲕的含量,也含有大量的硬水铝石新生矿物颗粒。胶结物成分主要为自生结晶较差的硬水铝石和粘土矿物,整体呈基底式胶结。常出现在中部豆鲕(碎屑)状铝土矿层中。

4 结论

豫西偃龙地区本溪组含铝岩系中的颗粒主要为残余颗粒、豆鲕和鲕粒、新生矿物颗粒、撕裂颗粒,胶结物主要为隐晶质的粘土矿物和铝矿物,组成交代残余结构、豆鲕结构和碎屑结构3种类型。上下部的铝土质泥岩中残余颗粒发育,主要为交代残余结构;中部豆鲕状铝土矿中,撕裂颗粒、豆鲕和鲕粒发育,主要为豆鲕结构和碎屑结构,并伴随有流动现象。含铝岩系不同层位结构的差异主要与原岩的降解程度有关,并且较强的降解程度往往伴随有强烈的流动现象。

——以滇东北德泽地区筇竹寺组为例

—— 寒武系黑色岩系面面观