收益视角下我国产业环境压力与经济效益分析

余晓泓,詹夏颜,梁紫氛,陈 衍

收益视角下我国产业环境压力与经济效益分析

余晓泓*,詹夏颜,梁紫氛,陈 衍

(北京理工大学应用经济系,北京 100081)

在实现经济效益的同时,兼顾可持续发展已成为推进产业新常态发展的必然选择.本文首先采用多区域投入产出的戈什模型,从行业层面核算了我国各产业2009年的收益侧完全碳排放系数和感应力系数,然后根据2个系数的大小将34个产业部门划分为4大类.实证结果表明:第Ⅰ类行业对经济的推动能力较好,同时对环境产生的负面影响较大.第Ⅱ类行业需要促进行业内整合,提高行业的能源利用率.第Ⅲ类行业属于福利性产业,应当予以保护和支持.Ⅳ类行业具有较高的感应力系数和较低的完全收益侧碳排放系数,兼具行业友好和经济效益,满足当前供给侧结构性改革的内在要求,需要鼓励和发展.

供给侧结构性改革;收益原则;完全碳排放系数;感应力系数

2016年11月10日中央财经领导小组第十一次会议首次提出供给侧结构性改革的概念.供给侧结构性改革要求从提高供给体系的质量和效率入手,解决我国经济发展中所存在的结构性问题,增强经济持续性发展动力.在产业发展层面,面对持续提升的自然环境成本压力,供给侧结构性改革需要在考虑产业绿色发展结构的基础上,最大化产业的经济推动力.这表明目前放任式增长的产业发展模式已经不能满足科学发展的需要,而应当从去产能、去库存、去杠杠、降成本和补短板入手,淘汰落后过剩的产能,精简生产结构,优化融资结构,提高经营管理效率和提高产品供给体系.正确定位供给侧结构性改革的产业实施目标,对不同的产业量身订做相应的政策至关重要.基于此,本文通过选取科学的指标,创新性地量化产业的环境压力和经济效益,探究不同产业的共性和差异性特征,并依据实证结果对不同的产业提出针对性的政策.

在开放经济下,各国贸易分割了产品投入、生产及消费的空间,经济活动进一步复杂化,若仅考虑生产侧的完全碳排放系数指标,必然会造成排放责任在产业间分配出现扭曲,并造成产业碳减排政策的错位[1-2].仅反映生产过程的环境压力已无法客观、完整、精确地量化从生产到消费过程中所产生的环境压力[1].这其中的根本性原因在于生产侧的完全碳排放系数仅考虑了产业生产过程中产生的碳排放,而没有考虑投入或消费对生产碳排放的引致或推动作用[4-6].在生产者原则具有缺陷的大背景下,消费者原则和收益原则提出应当将关注点从生产转移到最终消费和初始投入上,具体到完全碳排放强度的核算,需要将核算界限从单纯考虑生产过程扩展至消费过程或者投入过程.

从收益原则的新视角理解生产过程,将关注点从生产环节转移至投入环节,有利于更全面地理解产业的投入端对环境造成的影响[7].在收益原则视角下,要降低由原材料投入所引致的碳排放责任应从两方面出发:首先,寻找其他可替代的清洁能源,然而这种做法必定面临成本等方面的约束,在短期内不可能实现;其次,通过提升行业的清洁生产技术来被动地降低本行业被引致的碳排放责任,但技术水平的提升需要长期的努力.通过政策引导将资金引流到对经济推动力较大并且对环境压力较小的行业,可以有效降低投入端的碳排放.

问题的关键在于量化产业的环境压力和经济效益,选取科学的指标反映产业的发展特点.从最终需求层面出发的基于里昂惕夫逆矩阵的投入产出法已越来越多地应用于对贸易隐含碳的研究.闫云凤等[8]、刘轶芳等[9]采用投入产出法测算了进出口贸易中的隐含碳.由于投入产出模型在刻画部门技术和需求模式关联影响方面的优越性,学者们更多地将指数分析法(IDA)结构分析法和投入产出法相结合,从最终需求[10-11]、技术变化[11]、能源消费[12]、能源强度[13]、产业结构和总产值[14]等方面研究这些因素对碳排放强度的贡献,其本质在于利用投入产出中生产和最终消费的关系,探讨这些因素对碳排放贡献情况.肖皓等[15]提出了基于消费者原则的最终需求中的完全碳排放系数,并运用SDA结构分解模型解读了中国1996~2009年、全球主要经济体1997~2007碳排放及碳排放强度的变化[15-16].与最终需求相似,初始投入与产出也具有天然的耦合关系,这反映了收益原则的思想,也即关注初始投入支撑的生产活动所引致的碳排放责任[17-18].本文从收益原则的概念出发,核算了基于初始投入的完全碳排放强度(收益侧完全碳排放系数),其目的是反映产业的投入端给环境带来的压力.

感应力系数(IC)和影响力系数(DC)是基于投入产出表所反映出的产业技术联系指标,反映产业间的前后向关联关系,其中,后者反映产业的关联拉动效应,也即是国民经济各部门增加一单位的最终使用时,某部门需要为其他各部门生产和提供的产出量,前者反映关联推动效应[19].目前较为主流的改进的感应力系数是由中国投入产出学会课题组在基于刘起运的研究基础上发展而来的,这种核算方法是引入权数对分母中的完全分配系数作加权平均数,从而能够避免传统计算方法中直接对完全分配系数进行无意义的相加而发生经济意义模糊等问题,是计算感应力系数的主流方法[17-18].

感应力系数可分为产业推动系数及初始感应力系数,初始感应力系数衡量初始投入对国民经济推动的能力,内涵为某部门的初始投入对国民经济推动的能力,也表示该部门的初始投入相对于综合平均推动力的大小.当初始感应力系数大于1时,表明该部门的初始投入对于国民经济的推动能力较综合平均推动力大;当初始感应力系数等于1时,该部门的初始投入对国民经济的推动能力为综合平均水平;当初始感应力系数小于1时,表明该部门的初始投入低于社会的平均水平[17-18].初始感应力系数较好地反映了产业投入的经济效益,因此本文采用该指标衡量产业的经济效益.

本文基于全球投入产出数据库(WIOD)中的全球及国家的投入产出表(NIOD),以及环境账户数据库中的CO2排放数据,核算中国1995~2009年的收益侧完全碳排放强度与感应力系数,进而综合分析各行业的环境成本与经济效益特点.本文通过选取科学的指标,量化产业的环境压力和经济效益.收益侧碳排放强度是产业单位投入环境成本的指标,感应力系数在考虑产业结构的基础上反映了产业单位投入的经济效益.经济效益及环境成本刻画了当前我国产业发展中的经济与环境特点.此外,创新性地依据收益侧完全碳排放系数和感应力系数大小,将34个产业划分为4大类,探究了不同产业的共性和差异性特征.在目前中国实行供给侧结构性改革的经济政策背景下,对不同的产业提出更具针对性的政策,有助于我国经济结构优化,产业实现绿色发展.

1 核算模型与数据来源

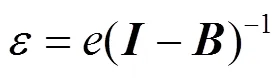

收益侧碳排放衡量的是单位投入所引致的直接及间接的碳排放的综合,因而有必要将行业单位投入引致的碳排放与行业每单位投入所产生的经济利益进行比较,从而综合分析出适合发展和引导的行业,为政策的制定提供理论基础.本文用于量化环境压力的指标是碳排放强度系数.在收益原则视角下,每单位初始投入所引致的碳排放量可以用收益侧完全碳排放系数来衡量,其含义是生产1单位产品所产生的CO2排放量,衡量生产过程中的投入端对环境造成的直接负面影响.行业收益侧完全碳排放系数可以定义为:

X=XB+V(2)

式中:列向量(NS×1)中的每个元素代表初始投入量,包括家庭、政府投入及资本投入等.为直接分配系数矩阵或称为分配系数矩阵,该矩阵中的每个元素b表示直接分配系数,与直接消耗系数类似,直接分配系数可以用方程的形式表示为:

式中:b表示部门生产单位产品对部门产品的投入比例(=1,2,……,),直接分配系数描绘了部门之间生产产出和投入之间的投入产出联系,也即是部门的总产出中投入给部门的产品数量,因此也被称为是产出系数.

实际上矩阵中的每个元素矩阵均为非负元素矩阵,易知存在满秩矩阵,使得=-1,这说明直接分配系数矩阵与直接消耗矩阵实际上互为相似矩阵,存在千丝万缕的联系,此外也说明了矩阵可以求逆,由此得到戈什逆矩阵的核算方法.将所计算的戈什逆矩阵带入(1)式可得到收益侧的完全碳排放系数.

每单位投入各部门的经济利益本文用感应力系数来衡量.感应力系数是衡量某一部门在国民经济中与其他部门的投入及生产的联系,也被称为后项联系指标,该系数用以衡量产业的波动水平,是基于投入产出表核算得到的较为重要的参数,用公式表示为:

式中:表示基于初始投入的权重,也被称为初始投入构成系数,表示部门的初始投入占国民经济初始投入总量的百分比,也即本文所引入的权数;g表示戈什逆矩阵中的元素;分子表示戈什逆矩阵中行元素的加总,含义是部门的一单位初始投入对所有部门的完全供给量,也称为产品对国民经济整体的推动力;分母表示一单位综合初始投入对国民经济的平均推动力.感应度系数是相对性指标,反映部门相对于整个国民经济各部门平均推动力的大小.感应力系数较大的行业被称为基础产业,这类产业对国民经济的发展起推动作用.感应力系数等于某部门投入一单位初始投入所获得的收益,而各部门单位价值量的收益侧碳排放则表示某部门单位初始投入的成本.

2 结果与讨论

2.1 各部门收益侧完全碳排放系数

基于WIOD数据库中的数据,本文核算出了1995~2009年中国各部门收益侧完全碳排放系数及感应力系数值.从中国各部门收益侧完全碳排放系数的计算结果中可以发现,1995~2009年电力、燃气和水的生产和供应业收益侧完全碳排放系数均为历年各行业中最高值,该时间段内平均值为21.39.煤炭开采和洗选业、其他非金属矿物制品业紧随其后,该期间平均值分别为6和4.11.

电力、燃气和水的生产和供应业、煤炭开采和洗选业、其他非金属矿物制品业、炼焦、石油加工及核燃料加工业、水路运输、航空运输及金属冶炼及压延加工业是1995~2009年收益侧完全碳排放系数平均最高的6大行业,图1给出了1995~2009年这些行业的收益侧完全碳排放强度变动情况.从总体趋势来看,1995~2009年所有行业的收益侧完全碳排放系数均出现不同程度的下降.电力、燃气和水的生产和供应业的收益侧完全碳排放系数由1995年的35.21下降至2009年的11.02,减少了近三分之二,煤炭开采和洗选业也从0.93的收益侧完全碳排放系数下降至3.18,其他非金属矿物制品业、炼焦、石油加工及核燃料加工业、水路运输、航空运输业和金属冶炼及压延加工业分别下降了64.00%、68.38%、68.13%、37.74%和74.16%.这其中,航空运输业下降幅度最低,金属冶炼及压延加工业下降幅度最高.

图1 部分行业1995~2009年收益侧完全碳排放系数变动情况

从总体来看,能源加工业及运输业如水路运输、航空运输、电力、燃气和水的生产和煤炭开采业等行业的收益侧完全碳排放系数较高,表明对这些行业来说每一单位的投入将产生较多的收益侧碳排放.在收益原则视角下,这些碳排放责任将由该行业承担,因此若运用收益原则,收益侧完全碳排放系数较高的行业将面临较大的减排压力.但与此同时,这些行业的收益侧完全碳排放强度在研究期间内下降幅度很大,这表明中国各生产环节的能源利用率在过去的十多年中得到了提高,也说明能源加工业完全收益侧的碳排放强度的持续下降.有赖于中国在各环节的能源利用效率持续降低,各行业每单位的投入所产生的所有下游碳排放责任也随之降低,因此提高各环节的能源效率是碳减排的重中之重.

另一方面,房地产、皮革及鞋类制造业、教育、卫生及社会福利、摩托车及汽车维修业等行业的收益侧完全碳排放系数均小于0.5.表明无论在何种碳排放责任划分原则下,发展这些行业都有利于低碳减排.在1995年至2009年期间内,教育行业在该期间内由0.93下降至0.18,卫生及社会福利业也由0.42下降至0.28,下降了近一半.

2.2 中国各行业感应力系数

图2 2009年中国各行业感应力系数

在感应力系数方面,从图2可知,能源加工行业及运输业等行业感应力系数均大于1,表明这类行业是推动经济发展的支柱型行业.值得注意的是金融业、租赁及商务服务业等行业的感应力系数很高, 2009年这些行业的感应力系数分别达到:1.23和1.15,表明在金融业及租赁及商务服务业中,每1单位的投入将分别生产大于1单位的产出.而由前述关于收益侧完全碳排放系数的核算结果表明金融业和租赁及商务服务业等行业也是收益侧碳排放较少的低碳减排型行业.感应力系数较低的行业包括:建筑业、公共管理、社会福利业和汽车摩托车销售业,这些行业在2009年感应力系数分别为0.41、0.41和0.39,这些行业的单位初始投入对国民经济各部门的推动力低于国民经济各部门的平均推动力.

2.3 中国行业收益侧完全碳排放系数及感应力系数排名及分类

对于不同行业来说,针对各行业收益侧完全碳排放系数及感应力系数所反映出的产业特点,采取有针对性的行业发展政策十分必要.要解决如何回应供给侧改革的要求,在保证经济发展的同时制定低碳减排的行业发展政策的问题,首先需要依据行业的特点进行分类.由于收益侧完全碳排放系数及感应力系数从成本及经济收益两方面反映出了行业的环境特征,将部门的感应力系数与其完全碳排放系数进行对比有助于遴选环境友好的基础产业.遴选的依据是应当鼓励感应力系数较高并且完全碳排放系数低的行业发展,这有利于在发展经济的同时实现环境利益的最大化,而对于感应力系数较低且完全碳排放系数较低的行业应当予以管制.

表1首先选择将2009年各行业的感应力系数及收益侧完全碳排放系数进行降序排列.通过简单比较可以发现,煤炭开采和洗选业感应力系数达1.68,同时收益侧完全碳排放系数达3.18,分别位于该系数排名的第1位和第2位,具有典型的高感应力系数并且高收益侧碳排放的行业特征.呈现相同特征的行业还包括炼焦、石油加工及核燃料加工业、其他非金属矿物制品业、水路运输和金属冶炼及加工业等行业.能源加工业及运输行业有着较高感应力系数,为中国经济发展的支撑行业,而同时这些行业往往收益侧完全碳排放系数也较高,表明中国产业发展亟待转型.

表1 2009年度中国行业收益侧完全碳排放系数及感应力系数排名情况

金融业和邮政及信息传输业等行业,具有感应力系数较高而收益侧完全碳排放强度较低的产业特点,其行业的感应力系数的平均值分别为1.23,而收益侧完全碳排放系数为1.27,这类行业位于生产链条的末端,而行业感应力系数平均值普遍大于1,表明发展类似金融业等第三产业需要政府的更多关注,需要政府在资金、技术和人才3个层面的扶持.

要进一步精确定位产业,采取有针对性的产业发展政策,就需要将感应力系数及完全碳排放系数进行综合比较.基于1995~2009年的中国各部门感应力系数和完全碳排放系数,本文将所研究的34个行业依据感应力系数及收益侧完全碳排放系数的高低采用象限进行分类,34个行业依据在4个象限中的分布情况分别对应第Ⅰ类~第Ⅳ类行业,如图3所示.

图3 基于感应力系数和完全排放系数的行业划分

根据WIOD数据库计算感应力系数及完全排放系数1995~2009年平均值标准化后整理.电力、燃气和水的生产和供应业因完全排放系数较高而未在图中显示,实际上该行业处于第一象限

第Ⅰ类行业(第一象限):高感应力系数——高完全排放系数,主要包括:煤炭开采和洗选业、炼焦、石油加工及核燃料加工业、化学工业、金属冶炼及压延加工业、内陆运输、水路运输和其他非金属矿物制品业.其中电力、燃气和水的生产和供应业是收益侧完全碳排放系数最高的行业,1995~ 2009年的收益侧完全碳排放系数平均值达20.26.这类行业对经济的拉动力较高,同时对环境产生的负面影响较大.在发展这类行业时要兼顾能源效率的问题,才能在行业发展推动经济增长的同时,控制收益侧的碳排放.

第Ⅱ类行业(第二象限):低感应力系数——高收益侧完全碳排放系数.这类行业对经济推动作用力不大,每单位投入所产生碳排放较高.航空运输业是其中的代表行业,在研究期间内该行业的平均收益侧完全排放系数为2.85,感应力系数仅为0.93.对这类行业应当有意识地促进行业内整合,降低运输成本,提高该行业在国民经济当中的地位,同时特别需要提高行业的能源利用率.

第Ⅲ类行业(第三象限):低感应力系数——低收益侧完全碳排放系数.这类行业在推动经济发展方面贡献不大,每单位投入所产生的碳排放也低.主要包括:公共管理及社会保障、汽车摩托车销售维修和修理业、居民服务和其他服务业等,多为公共福利性行业.因此应当予以保护和支持.

第Ⅳ类行业(第四象限):高感应力系数——低收益侧完全排放系数的行业,包括:租赁及商务服务业、木材及木材加工业、塑料和橡胶制品、其他零售业、邮政及信息传输业、批发贸易及商品贸易业、金融业、农林牧渔业和机械设备制造业等行业.这类行业的感应力系数较高,同时完全排放系数较低,是应当重点发展和引导的行业.

2.4 建议

提高各产业的能源利用率特别是各环节的清洁生产技术是降低产业收益侧完全碳排放系数的重中之重.

感应力系数与收益侧完全碳排放系数的不匹配造成了经济发展与环境负外部性之间的矛盾,如何调整产业在经济面与环境面的不协调发展是亟待解决的问题.

基于各产业在经济效益及环境压力中表现出的较大的差异性,有必要依据不同的产业分类采取具有针对性的产业发展措施,应当重点发展高感应力系数——低收益侧完全排放系数的行业.

对于以航空运输业为代表的低感应力系数——高完全碳排放系数的行业,应当提高行业的能源利用率,促进行业内整合,提高经营管理效率.

以政策引导产业低碳可持续发展的供给侧改革的内涵在于降低所有生产环节的碳排放强度,从本质上提高产业的低碳减排.

3 结论

3.1 第Ⅰ类行业具有高感应力系数——高完全排放系数,其对经济的推动能力较好,但是单位投入的收益侧碳排放较大,对环境产生的负面影响较大.

3.2 第Ⅱ类行业是低感应力系数——高完全碳排放系数,其能源利用率不高,行业内需要整合,运输成本需要降低,国民经济当中的地位也需提升.

3.3 第Ⅲ类行业无论是经济推动力还是环境负面影响都较小,这类行业并不是推动经济发展的瓶颈行业,大多是社会福利性的产业.

3.4 第Ⅳ类行业具有较高的感应力系数和较低的完全收益侧碳排放系数,不仅属于环境友好型产业,而且还具有高经济效益,是推动经济发展的基础产业.

[1] Wyckoff A W, Roop J M. The embodiment of carbon in imports of manufactured products: Implications for international agreements on greenhouse gas emissions [J]. Energy Policy, 1994,22(3):187-194.

[2] Babiker M H, Reilly J M, Jacoby H D, et al. The evolution of a climate regime: Kyoto to Marrakech [J]. Mit Joint Program on the Science & Policy of Global Change, 2002,28(8):525-536.

[3] Marques A, Rodrigues J, Domingos T. International trade and the geographical separation between income and enabled carbon emissions [J]. Ecological Economics, 2013,89:162-169.

[4] Marques A, Rodrigues J, Lenzen M, et al. Income-based environmental responsibility [J]. Ecological Economics, 2012,84(2): 57–65.

[5] Proops J L R, Atkinson G, Schlotheim B F, et al. International trade and the sustainability footprint: A practical criterion for its assessment [J]. Ecological Economics, 1999,28(1):75–97.

[6] Ferng J J. Allocating the responsibility of CO2over-emissions from the perspectives of benefit principle and ecological deficit [J]. Ecological Economics, 2003,46(1):121-141.

[7] 余晓泓,詹夏颜.全球碳排放责任划分原则研究述评[J]. 科技和产业, 2016,16(5):137-143.

[8] 闫云凤,赵忠秀.中国对外贸易隐含碳的测度研究——基于碳排放责任界定的视角[J]. 国际贸易问题, 2012,1(3):131-142.

[9] 刘轶芳,蒋雪梅,祖 垒.低碳约束下我国贸易结构的合理性研究[J]. 管理评论, 2010,22(6):106-113.

[10] Zhang Y. Provincial responsibility for carbon emissions in China under different principles [J]. Energy Policy, 2015,86:142-153.

[11] 张友国.经济发展方式变化对中国碳排放强度的影响[J]. 经济研究, 2010,45(4):120-133.

[12] 籍艳丽,郜元兴.二氧化碳排放强度的实证研究[J]. 统计研究, 2011,28(7):37-44.

[13] 雷 厉,仲云云,袁晓玲.中国区域碳排放的因素分解模型及实证分析[J]. 当代经济科学, 2011,33(5):59-65.

[14] 鲁万波,仇婷婷,杜 磊.中国不同经济增长阶段碳排放影响因素研究[J]. 经济研究, 2013,48(4):106-118.

[15] 肖 皓,杨佳衡,蒋雪梅.最终需求的完全碳排放强度变动及其影响因素分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2014,24(10):48-56.

[16] 肖 皓,杨佳衡,乔 晗.需求侧全球碳排放强度的度量及分解[J]. 系统工程理论与实践, 2015,35(7):1646-1656.

[17] Lenzen M, Murray J. Conceptualising environmental responsibility [J]. Ecological Economics, 2010,70(2):261-270.

[18] 彭水军,张文城,卫 瑞.碳排放的国家责任核算方案[J]. 经济研究, 2016,51(3):137-150.

[19] 赵素萍,林 玲,葛 明.中国产业间关联程度及经济距离分析[J]. 产经评论, 2014,16(5):27-37.

[20] 刘起运.关于投入产出系数结构分析方法的研究[J]. 统计研究, 2002,10(2):40-42.

[21] 中国投入产出学会课题组.我国能源部门产业关联分析——2002年投入产出表系列分析报告之六[J]. 统计研究, 2007,24(5):3-6.

[22] 林 甦,任泽平,曲晓燕.我国房地产业及建筑业、金融保险业的产业地位研究——基于影响力系数和感应度系数改进式的实证研究[J]. 金融与经济, 2009,10(10):28-32.

Analysis of industries’ environmental pressure and economic benefits based on income principle.

YU Xiao-hong*, ZHAN Xia-yan, LIANG Zi-fen, CHEN Yan

(Department of Applied Economics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)., 2018,38(10):3993~4000

While making economic benefits, taking into account sustainable development has become a necessity for promoting the new normal development of the industry. This paper firstly adopted the multi-regional input-output model of Ghosh, and calculated the total carbon emission coefficient and the induction coefficient of the income side of various industries in China in 2009 from the aspect of industry. Then, according to the size of the two coefficients, 34industrial sectors are divided into four categories. The empirical results showed that the first category of industries has better economic driving capacity and has a negative impact on the environment. Class II industries need to be promoted integration within the industry to improve energy efficiency. Class III industries are welfare industries and should be protected and supported. Class IV industries with a high coefficient of induction and a low full-return-side carbon emission coefficient, both industry-friendly and economical benefit, satisfy the inherent requirements of the current supply-side of internal need of structural reform and need encouragement and development.

supply-side structural reform;income principle;complete carbon emission coefficient;inducing coefficient

X196

A

1000-6923(2018)10-3993-08

余晓泓(1972-),女,吉林长春人,副教授,博士,研究方向为能源与环境、产业经济理论与政策、产业生态管理.发表论文50余篇.

2018-02-11

国家社会科学基金资助项目(15BGJ054);国家社科基金资助重大项目(14ZDA085);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(13YJAZH122)

* 责任作者, 副教授, yuxiaohong@bit.edu.cn