高效发酵人工窖泥的制备及应用研究

薛正楷 ,赵金松 ,张宿义 ,倪 斌 ,5

(1.泸州职业技术学院白酒学院,四川泸州 646001; 2.泸州市生物医学工程研究所,四川泸州646000;3.四川理工学院,四川自贡643000; 4.泸州老窖股份有限责任公司,四川泸州646002;5.泸州江潭窖酒业有限公司,四川泸州646005)

窖泥是浓香型白酒酿造的基础,其质量的优劣直接影响到所产基酒的质量。窖泥中微生物类群非常复杂,栖息着大量的己酸菌、乳酸菌、丁酸菌、甲烷菌、硫酸盐还原菌和硝酸盐还原菌等窖泥功能菌,对产生浓香型白酒的风格起着十分重要的作用[1]。窖泥质量不仅在于其理化指标丰富程度,更取决于这些有益窖泥功能菌的种类、数量及产物的代谢能力,以及营养成分的合理比例,是直接影响白酒质量的关键所在[2]。正是由于这些有益功能菌的大量生长、繁殖、代谢以及相互协调作用,才赋予了白酒的独特香型,造就了以已酸乙酯为主体香的浓香型白酒的典型风格[3]。因此,窖泥质量的优劣对浓香型白酒的质量起着至关重要的作用。但是传统人工窖泥在生产过程中有两个突出问题:新窖泥自然老熟时间太长;使用一段时间后窖泥会老化而影响酒的品质[4-5]。而在传统人工窖泥培养的基础上,通过采取加入协调而全面的优良菌种、科学合理的培养配方,增加窖泥中有益微生物菌群和各种营养成分,并加速其老熟,以缩短自然老熟时间[6-14]。

拟采用本研究选育的产己酸菌菌株L.fusiformis-ep-SigB,制备窖泥,为该菌株的产业应用提供理论和技术支持。

1 材料

1.1 窖泥制备材料

窖皮泥、老窖泥、豆饼粉、麸皮由泸州精圣酒庄惠赠;黄泥土、酒糟、黄水、底锅水、酒尾由泸州江潭窖酒业有限公司惠赠;中偏高温大曲粉,购自泸州怀玉制曲有限公司;酵母膏、碳酸氢钠(NaHCO3)、氟化钠(NaF)、硫酸钠(Na2SO4)、乙酸钠(CH3COONa)、EDTA二钠(C10H14N2O8Na2·2H2O)、酒石酸钾钠(KNaC4H4O6·4H2O)、氢氧化钠(NaOH)、碘化钾(KI)、氯化汞(HgCl2)、氢氧化钾(KOH)、酒石酸钠(Na2C4H4O6·2H2O)、钼酸铵([(NH4)6Mo2O7·4H2O])、氯化亚锡(SnCl2)、四苯硼钠[NaB(C6H5)4]、磷酸二氢钾(KH2PO4)、硫酸铵([(NH4)2SO4])、硝酸钾(KNO3)、硫酸钾(K2SO4)、磷酸氢二钾(K2HPO4)、硫酸镁(MgSO4)、无水乙醇、无磷活性炭、阿拉伯胶粉、甘油、甲醛,购自成都科龙试剂厂;FastDNA®SPINKitforSoil购自MPBIO公司;L.fusiformis-ep-SigB己酸菌液由本实验室提供。

1.2 人工窖泥配方

根据文献和生产实践[15-19],本项目配制下列8个窖泥方案进行筛选。

方案1(X1):L.fusiformis-ep-SigB菌液2.5%;20%vol酒尾10%;黄泥土50%;窖底泥0.5%;优质大曲粉8%;香醅8%;磷酸氢二钾0.05%;乙酸钠1.5%;酵母膏0.54%;黄水8.45%;水10.46%。

方案2(X2):黄黏土40%;泥碳5.04%;窖皮泥15%;L.fusiformis-ep-SigB菌液1.5%;大曲粉2.5%;豆饼粉1.5%;骨粉0.5%;母(底)糟或丢糟1%;黄浆水(按固体材料比)5%;尾酒(20%vol)15%;醋酸钠3%;磷酸氢二钾0.05%;水9.91%。

方案3(X3):黄泥40%;粮糟3%;曲粉2%;L.fusiformis-ep-SigB菌液5%;黄水3%;豆饼粉1%;磷酸氢二钾0.02%;尾酒10%;泥碳5%;污泥2%;底锅水1%;窖皮泥4.57%;生香窖母4%;水19.41%。

方案4(X4):黄黏土53%;母糟6.5%;黄水6.5%;中高温曲粉2.5%;窖皮泥7.89%;豆饼粉1%;L.fusiformis-ep-SigB菌液6.5%;30%vol低度酒1.3%;骨粉0.7%;水14.11%。

方案5(X5):黄泥100%;老窖泥5%;窖皮泥10%;酒糟8%;大曲粉3%;豆饼粉1.5%;黄水8%;酒尾5%;营养盐0.11%;乙酸钠0.1%;L.fusiformis-ep-SigB菌液10%;底锅水适量。

方案6(X6):黄泥100%;窖皮泥10%;酒糟5%;大曲粉2%;豆饼粉1.2%;麸皮3%;L.fusiformis-ep-SigB菌液10%;酒尾(12%vol)15%;黄水5%;乙酸钠0.05%;磷酸氢二钾0.01%;酵母膏0.01%;藕塘泥适量;底锅水适量。

方案7(X7):以黄泥为100%标准计,黄水10%,酒糟10%,L.fusiformis-ep-SigB菌液10%,曲粉1.0%,豆饼1.5%,NaAc 0.1%,KH2PO40.16%,(NH4)2SO40.005%,MgSO40.002%,蛋白胨0.01%,酒精4%。

方案8(X8):以黄泥100%为标准计,老窖泥3%;L.fusiformis-ep-SigB菌液10%;酒糟8%;大曲粉2%;豆饼粉1.5%;营养盐0.11%;乙酸钠0.1%;酵母膏0.1%;硫酸铵0.05%;磷酸氢二钾0.04%;硫酸镁0.02%;黄水8%;酒尾5%;底锅水适量。

1.3 微生物计数培养基

微生物计数培养基分别采用细菌培养基(牛肉膏蛋白胨琼脂培养基)、放线菌培养基(高氏1号琼脂培养基)、真菌培养基(马丁(Martin)-孟加拉红琼脂培养基)、巴氏梭状芽孢杆菌合成培养基。

2 方法

2.1 窖泥培养

配制8种窖泥配方,将温度控制在40℃,培养60 d,每种窖泥3个重复。

2.2 泥样微生物分析采用稀释平板计数法

用接种匙称取8种方案的0.5 g新鲜窖泥于4.5mL无菌水中,置于30℃的摇床中振荡30~40min。再从中用移液管吸取0.5 mL菌液到盛有4.5 mL无菌水的试管中,一直稀释至10-5梯度。从适度的稀释液中分别吸取0.1 mL菌液到已倒好的平板上(每种2个)(事先观察平板是否被污染),然后用涂布器涂匀,将涂布好的培养皿倒置放于培养箱中。细菌在35℃下培养1~2 d。同时对细菌做厌氧培养,在真空干燥箱中抽真空至0.08 MPa,在35℃条件下培养3~4 d。真菌在30℃下培养2~3 d,芽孢杆菌30℃下培养1~2 d,在真空干燥箱中抽真空至0.08 MPa。放线菌于30℃下培养5~7 d。

2.3 理化分析方法

氨态氮的测定采用纳氏试剂比色法,样品需用新鲜窖泥,同时测定水分,以换算成绝干样的含量;水分及挥发物测定采用恒重法,腐殖质的测定采用重铬酸钾氧化法,有效磷的测定采用碳酸氢钠法,pH值采用pH计测定,钙的测定采用高锰酸钾滴定法;白酒总酸、总酯及组成酸、酯的测定参考国家标准GB/T 10345—2007《白酒分析方法》中总酸、总酯的测定方法。

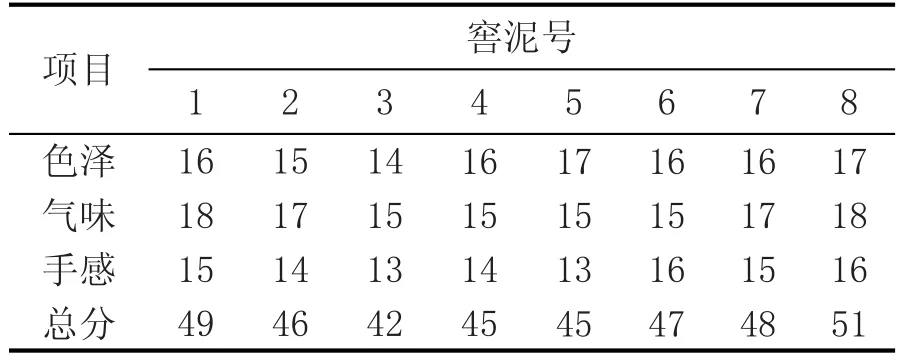

2.4 感官评定、理化评定

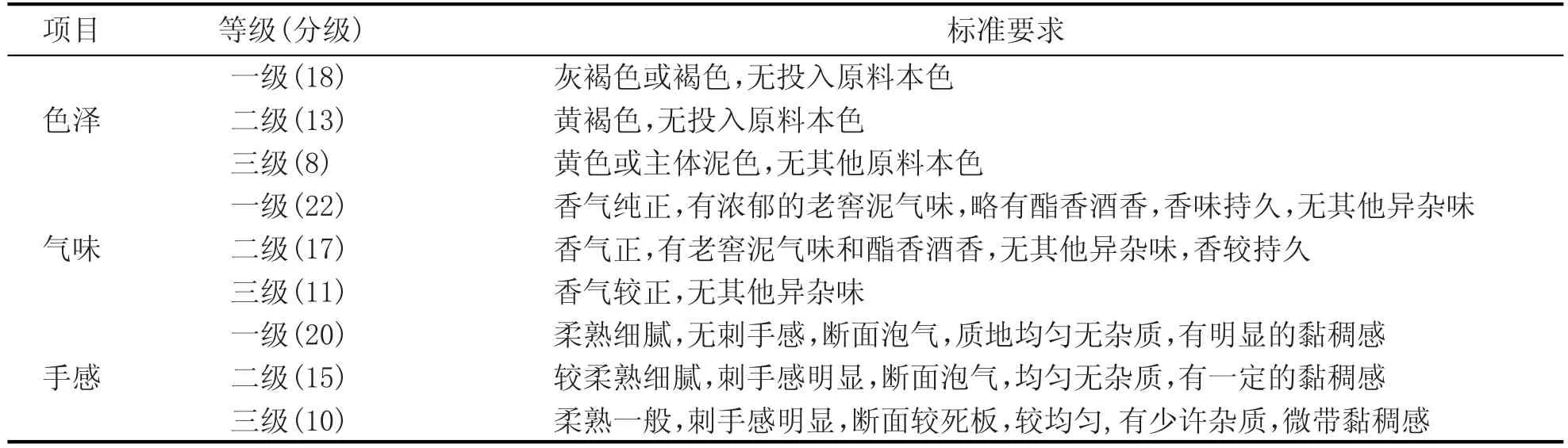

采用赵长青等方法[20],对8块窖泥进行感官和理化评定,结果见表1和表2。

表1 窖泥感官质量标准表(总分60分)

表2 窖泥理化、微生物指标评定表(总分40分)

2.5 窖泥配方细菌多样性分析

窖泥送上海美吉生物有限公司完成。具体方法如下:采用 FastDNA® SPINKitforSoil对8个的窖泥配方细菌DNA进行提取。以不同配方窖泥细菌总DNA为模板,引物采用细菌16S rRNA V4—V5 区引物515F(5′-148-GTGCCAGCMGCCGCGG-3')和907R 149 (5′-CCGTCAAATTCMTTTRAGTTT-3′)进行Touch Down PCR扩增,利用Illumina高通量测序仪对8个窖泥细菌DNA PCR扩增产物进行测序分析,为了确保实验数据的准确性及普遍性,需对获得的原始序列进行适当的筛选,去掉低质量的序列,进而获得满足后续分析要求的高质量序列。通过与核糖体数据库(ribosomal database project,RDP)已知序列的比对,修剪适配器和核糖体标签来减少测序错误率。利用微生物生态学的定量分析(quantitative in sights into microbial ecology,QIIME)平台对窖泥细菌DNA序列进行高级生物信息分析,每个样品剩余的高质量序列用于划分操作分类单元(operational taxonomic unit,OTU)。在97%相似度的OTUs进行同源性比对的基础上,评估窖泥样品细菌的丰富度(Chao指数)和多样性(Shannon指数)。此外,主成分分析(principal component analysis,PCA)用来反映不同窖泥样本之间细菌组成的差异。

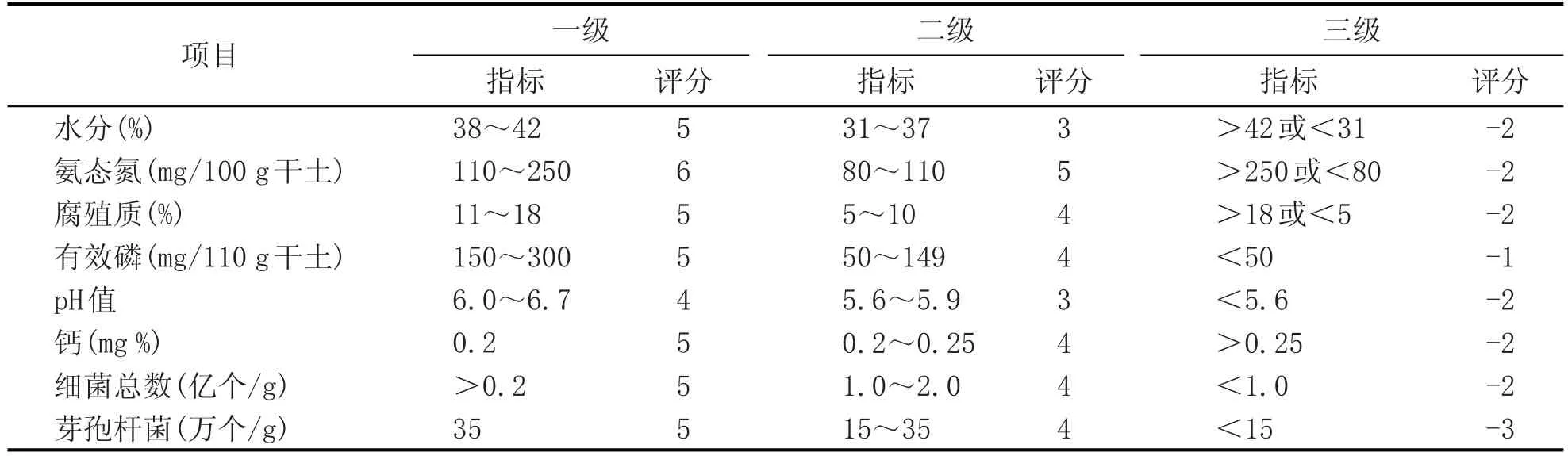

图1 夹泥发酵

2.6 生产试验

按窖泥配方X8制备的窖泥,将窖泥放置于竹筒中,将竹筒放置于浓香型白酒窖池糟醅中层(图1I),A、B糟层均放置装满窖泥的竹筒(竹筒表面密布小孔),每窖池放置竹筒180个,共90 kg窖泥;共进行3个重复试验。按正常工艺发酵60 d,蒸酒,取酒进行气相色谱分析。

2.7 数据处理

采用sigmaplot14进行绘图;采用spss和excel进行数据处理。

3 结果与讨论

3.1 细菌有氧计数

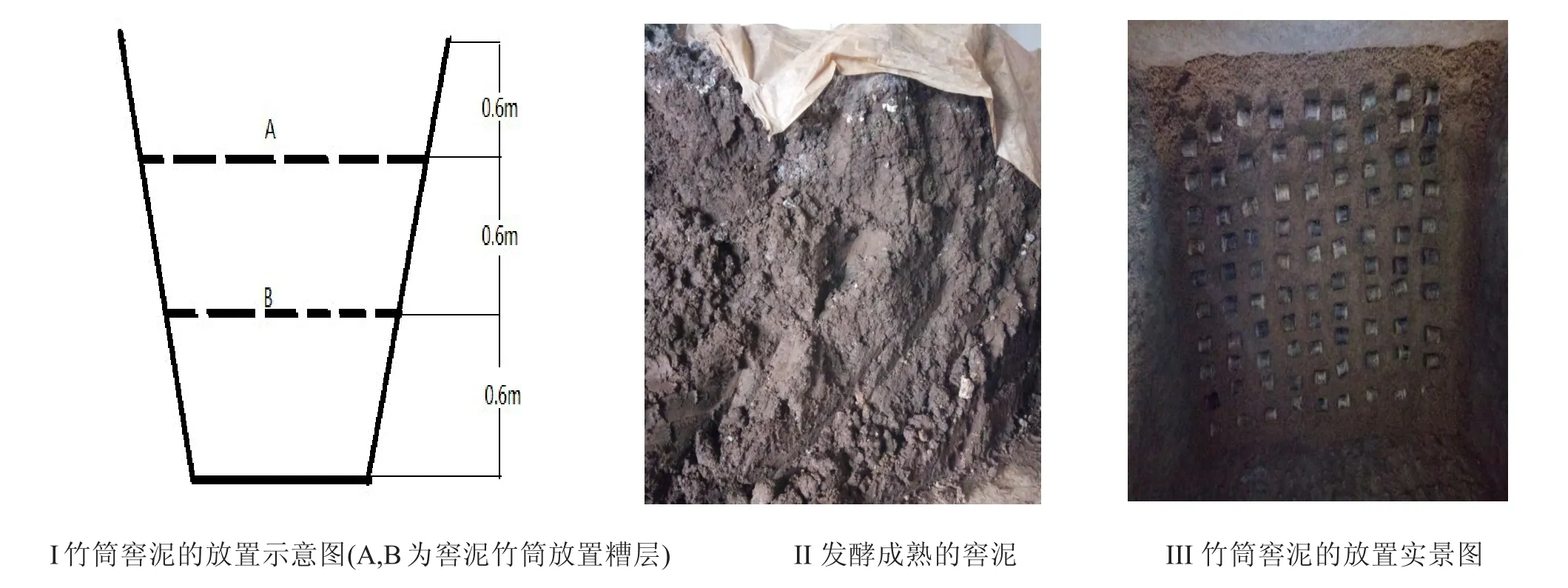

采用菌落计数的方法,对有氧条件下不同发酵时间的平板进行细菌菌落计数,结果见图2。

图2 有氧条件下的细菌数

分析图2可知,8个方案除X6方案在第40天达到菌落最大值以外,其余方案均在第60天达到最大菌落数,每方案最大菌落数分别为:98.7(第60天)、67.6(第60天)、42(第60天)、78.7(第60天)、76.4(第 60 天)、61.2(第 40 天)、37.7(第 60 天)、127.5(第60天)(×105cfu/mL),可见,60 d发酵窖泥在有氧条件下,X8在60 d时,细菌数最大菌落数为127.5(×105cfu/mL),其次是方案1,在60 d时最大菌落数为98.7(×105cfu/mL)。

3.2 细菌无氧计数

采用菌落计数的方法,对无氧条件下不同发酵时间的平板进行细菌菌落计数,结果见图3。

图3 无氧条件下细菌菌落数

分析图3可知,方案X1到方案X8最大菌落数分别为:151.7(第60天)、137.2(第60天)、32.1(第60天)、75.8(第40天)、77.2(第40天)、79.2(第60天)、89.8(第60天)、145.7(第60天)(×105cfu/mL),可见,发酵窖泥在无氧条件下,8个方案中最大菌落数为X1,其细菌数最大菌落数为157.1(×105cfu/mL);其次是X8在60 d时最大菌落数为145.7(×105cfu/mL),将二者菌落数进行成对数据T检验,其Sig=0.624>0.05,表明二者差异不显著。

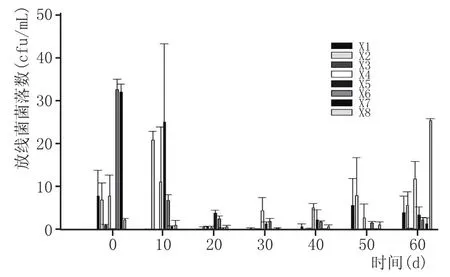

3.3 放线菌计数图

采用菌落计数的方法,对无氧条件下不同发酵时间的平板进行放线菌菌落计数,结果见图4。

图4 无氧条件下放线菌菌落数

分析图4可知,总体上看,放线菌菌落数,0~20 d时,逐渐降低,20~60 d时,菌落数逐渐增加,60 d时,方案X8菌落数最多,达到26(×105cfu/mL),其次是方案X4,菌落数达16(×105cfu/mL)。

3.4 芽孢杆菌

采用平板菌落计数的方法,对无氧条件下不同发酵时间的平板进行芽孢杆菌菌落计数,结果见图5。

图5 无氧条件下芽孢杆菌菌落数

分析图5可知,8个方案中芽孢杆菌最大值为方案X8,其芽孢杆菌在第60天达到53.4(×105cfu/mL),其次是方案4,为49.6(×105cfu/mL)。

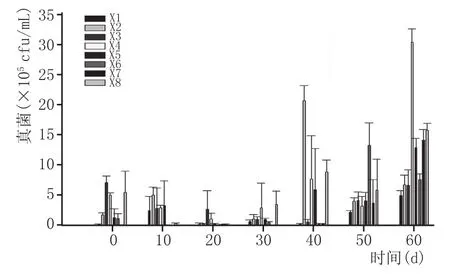

3.5 真菌

采用平板菌落计数的方法,对无氧条件下不同发酵时间的平板进行真菌菌落计数,结果见图6。

图6 无氧条件下真菌菌落数

分析图6可知,在60 d时,真菌菌落在方案X4达到最大值32.4(×105cfu/mL),其次为方案X8,真菌菌落达到17.3(×105cfu/mL)。

通过以上分析,可知X8方案中的放线菌、细菌(有氧和无氧)、芽孢杆菌比其他方案都多,真菌X4方案最多,X8方案其次,总体上看,X8方案为最优方案。

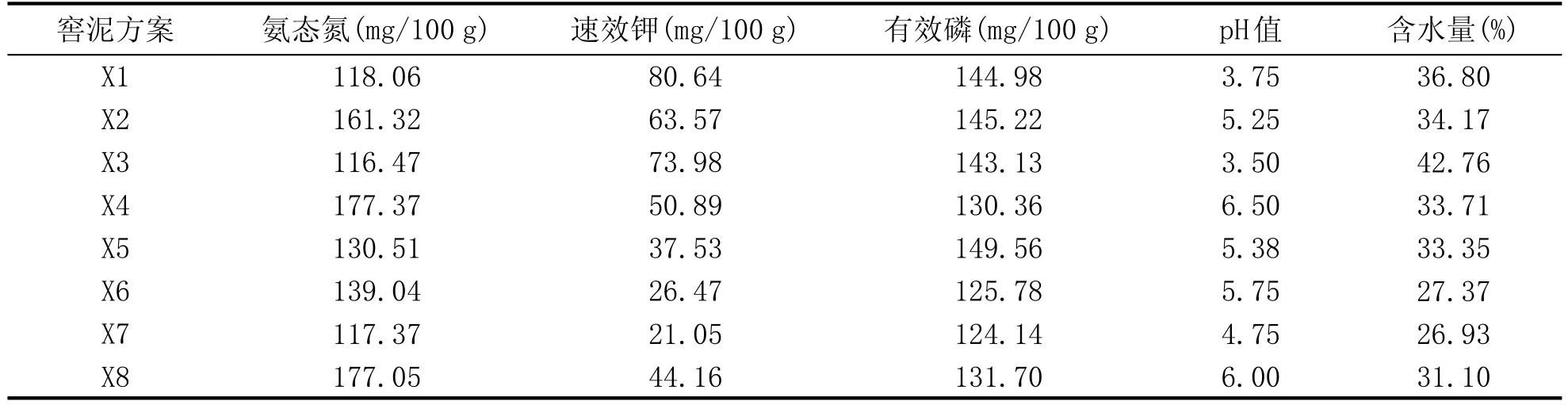

3.6 理化性质

对8个窖泥培养方案进行氨态氮、速效钾、有效磷、pH值和含水量分析,结果见表3。

采用表1和文献对窖泥理化性质进行分析,结果表明,X8和X4较优。

基于表2对8个窖泥方案进行分析,结果见表4。

表3 8个窖泥培养方案理化分析

表4 8个窖泥培养方案的感官评定结果

从表4可知,方案8感官评价较好。

3.7 窖泥群落结构分析

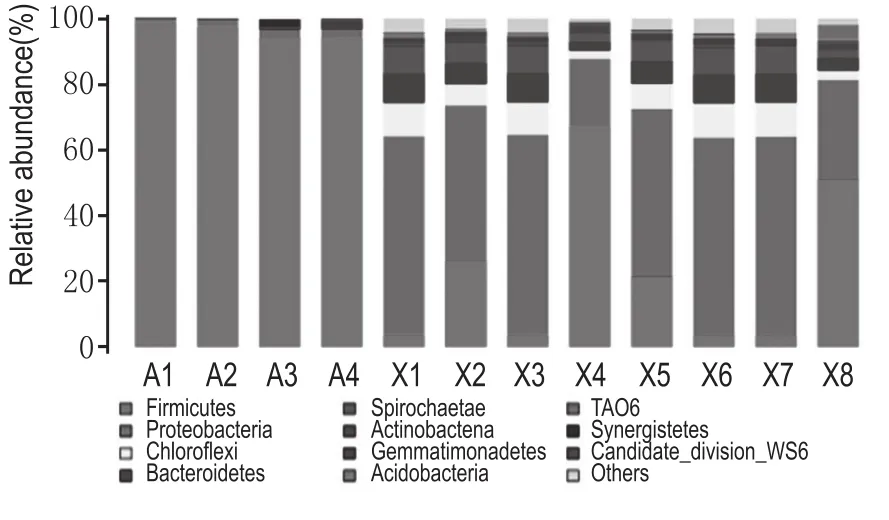

利用Illumina Miseq高通量测序技术对窖泥细菌DNAPCR产物进行测序分析,通过数据库比对得到窖泥细菌的种类,并进一步计算各种细菌所占细菌总数的比例(即相对含量),结果见图7。

图7 不同窖龄窖泥与8个人工窖泥细菌群落结构分析

从图7可知,4年、10年、50年和100年窖底泥中细菌以厚壁菌门(Firmicutes)最多,占细菌总体群落结构的90%以上。由于该门是原核生物界中一类细胞壁厚度为10~50 nm细菌的高级分类单元,包括一大类细菌,多数为革兰氏阳性,有细胞壁结构,少数缺乏细胞壁而不能被革兰氏方法染色,如柔膜菌纲(Mollicutes)(如支原体),但也和其他革兰氏阳性菌一样缺乏第二层细胞膜。厚壁菌门细胞壁含肽聚糖量高,为50%~80%,细胞壁厚10~50 nm,革兰氏染色呈阳性。厚壁菌门多为球状或杆状,也有不规则杆状、丝状或分枝丝状等;很多厚壁菌可以产生芽孢,它可以抵抗脱水和极端环境。很多环境中都可找到芽孢,很多著名的病原菌都能产生芽孢;厚壁菌门原本包括所有革兰氏阳性菌,主要由芽孢杆菌纲(Bacilli)、梭菌纲(Clostridia)、丹毒丝菌纲(Erysipelotrichia)、热石杆菌纲(Thermolithobacteria)及一些不确定的遗传类群组成,其中芽孢杆菌纲和梭菌纲构成了厚壁菌门的主体;在8个人工窖泥中,厚壁菌门占细菌群落总量最大的为X4,相对比例达到近70%,其次为X8占55%左右。

在8个人工窖泥中,变形菌门(Proteobacteria)也是群落结构中相对比例较高的一个门,为革兰氏阴性菌,其外膜主要由脂多糖组成。很多变形菌门细菌利用鞭毛运动,但有一些非运动性的种类,或者依靠滑行来运动。此外还有一类独特的黏细菌,可以聚集形成多细胞的子实体。变形菌门包含多种代谢种类。大多数细菌为兼性或者专性厌氧及异养生活,但有很多例外。很多并非紧密相关的属可以利用光合作用储存能量,因其多数具有紫红色的色素,被称为紫细菌,其中X1中几乎占了细菌群落结构的50%,X4和X8中分别占了10%和15%。

3.8 生产实验

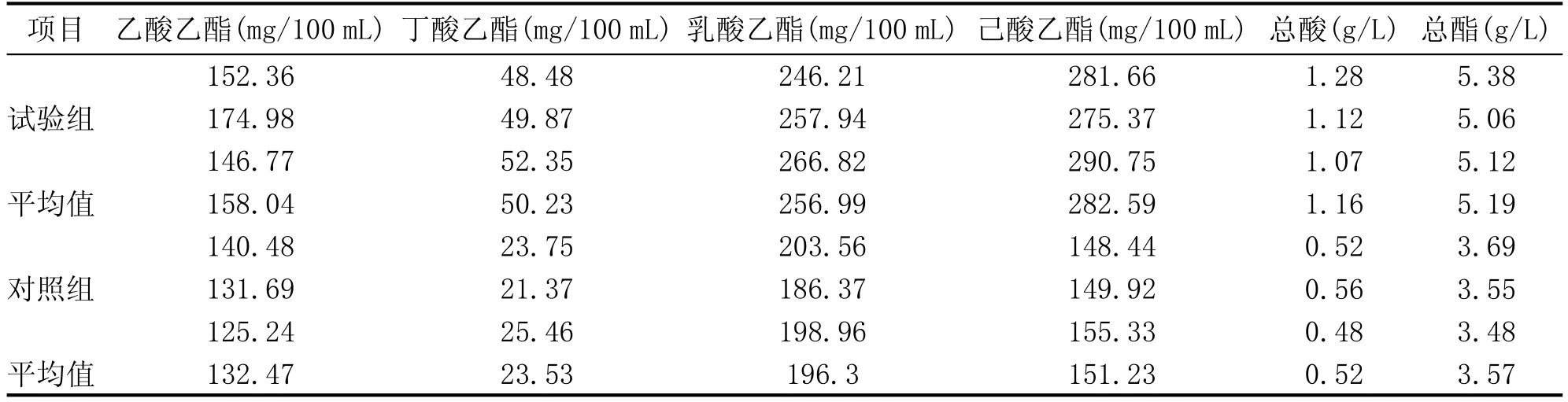

取发酵60 d的蒸馏原酒,进行气相色谱检测,结果如表5。

对试验组和对照组的主要乙酸乙酯、丁酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯、总酸、总酯采用配对数据T检验进行比较,结果表明:试验组与对照组间乙酸乙酯(Sig=0.111>0.05)、乳酸乙酯(0.05>Sig=0.022>0.01)差异不显著,试验组与对照组间己酸乙酯(Sig=0.001<0.01)、丁酸乙酯(Sig=0.002<0.01)、总酯(Sig=0.001<0.01)、总酸(Sig=0.009<0.01)差异极显著。

表5 原酒中主要风味物质分析

4 结论

本项目通过对8个人工窖泥方案进行细菌、真菌、放线菌、芽孢杆菌平板计数分析、窖泥的理化分析、细菌群落结构比较分析,结果表明,添加L.fusiformis-ep-SigB发酵液的X8号窖泥配方具有较好的各项指标,为最优窖泥配方。

采用添加L.fusiformis-ep-SigB发酵液的X8号方案进行窖泥制备,对发酵60 d的窖泥采用夹泥发酵工艺进行生产试验,结果表明,试验组与对照组间乙酸乙酯(Sig=0.111>0.05)、乳酸乙酯(0.05>Sig=0.022>0.01)差异不显著,试验组与对照组间己酸乙酯(Sig=0.001<0.01)、丁酸乙酯(Sig=0.002<0.01)、总酯(Sig=0.001<0.01)、总酸(Sig=0.009<0.01)差异极显著,本试验成功筛选出可用于浓香型白酒的窖泥配方。