罗源湾底栖动物群落结构变化对海域退养行为的响应

李 聪

(福建省海洋环境与渔业资源监测中心,福建 福州 35003)

罗源湾海域面积214 km2,属于半封闭型强潮海湾,湾内浅海滩涂广阔,是鱼类、虾类和蟹类的重要繁育、越冬场所[1]。影响罗源湾环境质量的有机污染物来源主要为陆源污染物输入和海水养殖污染排放[2-3],在2011年开始实行湾内陆源污染物排放总量控制的情况下,陆源污染物输入量的逐年增加得到了有效防治[4],因而养殖污染排放量成为了环境质量恶化的决定因素。但近二十年以来,随着湾内鲍鱼和鱼类的网箱养殖规模持续壮大,养殖产量连年攀高,养殖污染不断加剧,渔业生态环境质量明显下滑[5-6]。为积极响应党中央对加强海洋生态环境保护和开展海洋生态文明建设的要求,2014年以来当地政府部门针对湾内网箱养殖实施专项整治,2016年底实现全面退养转产,根据《福州市罗源湾海域水产养殖退出工作总体方案》(2015)的要求和政府公开信息显示[7],共清理养殖网箱约33.4×104个,退还海域面积1 928 hm2。

大型底栖动物活动性小、地区性强,回避污染的能力远不及浮游生物和游泳动物,对海洋环境污染反应敏感,具有污染效应指示性,可较好地反映环境质量状况[8]。为初步了解罗源湾网箱养殖对底栖环境的影响以及全面退养后的效果,本文通过研究分析近年来湾内罗源湾退养整治前后大型底栖动物群落结构变化和群落对污染扰动的反应及其生态成因,进而较为直观地判断底栖环境的实际变化情况。

1 材料与方法

分别于2010—2013年和2016—2017年的夏季对罗源湾内9个站位进行了6个航次的大型底栖动物调查,站位分布见图1。使用取样面积为0.05 m2的采泥器进行取样,每航次每站成功取样3次作为一个泥样,将泥样用0.5mm孔径的网筛冲洗,获得的样品用75%酒精固定,带回实验室进行种类鉴定、个体计数和生物量计算,样品的处理、保存、计数和称重等均按《海洋监测规范》[9]进行。

运用Margalef丰富度指数、Shannon-Weaver多样性指数、Pielou均匀度指数和优势度指数对大型底栖动物的群落结构、组成特点、优势种及数量动态特点进行分析。

Margalef[10]丰富度指数(D)的计算公式为:D=(S-1)/log2N,其中,N为生物密度(单位:ind./m2),S为生物种类总数。

Shannon-Weaver[11]种类多样性指数(H′)的计算公式为:H′=-∑(Pi)(log2Pi),其中,Pi为样品中i种的丰度比例,如样品总丰度为N,第i种的丰度为Ni,则Pi=Ni/N。

Pielou[12]均匀度指数(J′)计算公式为:J′=H′/log2S。

物种优势度计算公式为:Y=(Ni/N)×fi,以Y>0.02作为优势种,fi为第i种的出现频率。

运用PRIMER 5.0软件绘制丰度/生物量比较曲线(Abundance and biomass curves,ABC曲线),根据曲线中丰度和生物量的K-优势度曲线的波动,分析大型底栖动物群落受到污染和扰动的状况[13]。

2 结果

2.1 种类组成与变化

6个夏季航次采集共鉴定大型底栖动物156种,其中多毛类71种占46%,甲壳动物37种占24%,软体动物20种占13%,棘皮动物10种占6%,其它类动物18种占11%;其它类动物中,腔肠动物多达11种。种类组成以近海内湾广温广布种为主。6个夏季航次平均种类数64种,最大值为2010年的90种,最小值为2013年的46种。2010—2013年种类数年际变化呈现显著下降的趋势,实施海域退养整治之后,2017年种数明显回升达66种。年种类组成均以多毛动物和甲壳动物为优势类群(图2)。年度优势种(Y>0.02)总数为18种,年均9.6种(变幅7~13,表1)。其中,多毛类优势种数量始终居于主导地位,年均7.3种(变幅5~10);退养前后优势种种类数分别为15种和10种,共有种7种。细丝鳃虫(Cirratulusfiliformis)、须鳃虫(Cirriformiatentaculata)和不倒翁虫(Sternaspisscutata)等一般污染指示种[14]作为优势种连年出现。

表1 罗源湾夏季大型底栖动物优势种

2.2 丰度和生物量变化

罗源湾6个夏季大型底栖动物平均总丰度为394 ind./m2,其中多毛类占63.24%,甲壳动物占9.32%,软动物占13.05%,棘皮动物占12.65%,其它动物占1.74%;总生物量38.71 g/m2,其中多毛类占52.76%,甲壳动物占4.54%,软体动物占6.00%,棘皮动物占34.15%,其它动物占2.55%。各年度总丰度均以多毛类为优势类群;总生物量均以多毛类和棘皮动物为优势类群(表2、图3)。丰度和生物量及其组成表现出明显的年际变化。2010—2013年年度总丰度和总生物量均呈现显著年上升趋势,2016—2017年回落。在丰度百分组成中,优势类群多毛类的年际变化趋势与此相同,而主要类群软体动物的变化趋势与此相反;在生物量百分组成中,2010—2013年优势类群多毛类和棘皮动物均呈现显著年上升趋势,2016—2017年回落;主要类群软体动物的变化趋势与此相反。

表2 2010—2017年罗源湾夏季大型底栖动物丰度和生物量组成

2.3 多样性指数的年际变化

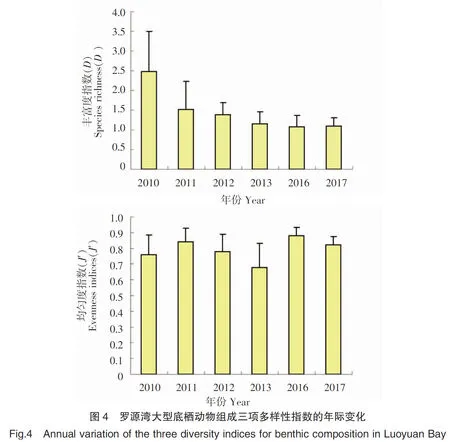

以站位样品为生物组合单元,测定Shannon-Weaver多样性指数H′、物种丰富度指数D和均匀度指数J′列于表3。H′、D和J′从不同侧面反映生物群落中总生物数量、种类数以及各个种的生物数量之间的配置关系,用以综合分析群落种类组成多样性。从表3和图4可以看出,2010—2013年各站位多样性配置水平有明显差异,年度三项多样性指数的标准差均较大,表明指数离均差较大。单因子方差分析,H′年度差异和D年度差异均达到极显著水平(P<0.01);J′年度差异达到显著水平(P<0.05),但总体上年度多样性水平呈现下降趋势,2016—2017年明显回升。该两个年度三项多样性指数的标准差均较小,表明指数离均差较小,年度站位的多样性水平变化不大。

表3 各站位种类组成多样性指数(H′)、丰富度指数(D)和均匀度指数(J′)

2.4 丰度/生物量比较曲线

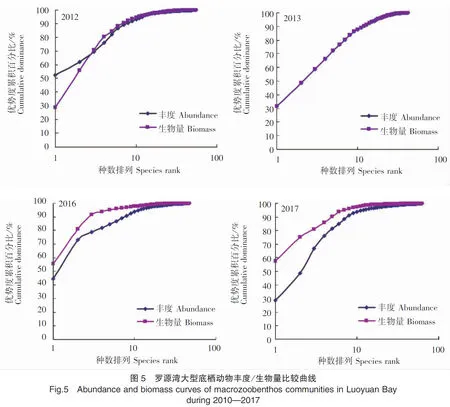

丰度/生物量比较曲线(ABC曲线)由Warwick在1986年提出[13],是将丰度和生物量的K-优势度曲线绘入同一张图,图中X轴是依种类丰度或生物量的重要性的相对应种类以对数种级排序,Y轴是丰度或生物量优势度的累积百分比。根据所调查的6个年度的丰度和生物量数据绘制ABC曲线(图5),图中显示,2010—2013年的ABC曲线均出现丰度曲线和生物量曲线的交叉反转或重叠,表明底栖动物群落受到中度的污染扰动;2016—2017年的ABC曲线均为生物量曲线始终在丰度曲线之上,表明底栖动物群落未受污染扰动;从图中还可看出,2017年的生物量曲线与丰度曲线分离度较2016年大。

3 讨论

3.1 种类与生物数量变化趋势的生态成因

罗源湾9个站位6个夏季航次调查共获大型底栖动物156种,年均64种(变幅46~90)。9个调查站位均为软泥沉积物底质,年种类组成均以多毛类为显著优势类群,显示近海内湾泥相底栖生物群落种类组成的一般特征。2010—2013年种类年变化呈现显著下降的趋势,从2010年的90种锐减至2013年的46种,2016—2017年种数明显回升,2017年达66种;2010—2013年年度总丰度和总生物量呈现显著年际上升趋势,2016—2017年回落;优势类群多毛类的年际变化趋势与此相同,而主要类群软体动物的变化趋势与此相反;各年度的优势种(Y>0.02)始终以多毛类为主,退养前后优势种种类数分别为15种和10种,共有种7种。其中,细丝鳃虫(Cirratulusfiliformis)、须鳃虫(Cirriformiatentaculata)和不倒翁虫(Sternaspisscutata)等一般污染指示种作为优势种连年出现。

罗源湾是一个半封闭型强潮内湾,口小腹大,湾内浅海滩涂广阔,适于人工水产养殖。本调查期间,2010—2013年罗源湾水产养殖规模持续壮大,养殖产量连年攀高,养殖污染不断加剧,渔业生态环境质量明显下滑[5-6]。2014年以来当地政府部门开始针对湾内过度养殖实施专项整治,2016年底实现全面退养转产(福州市海洋与渔业局文件《福州市罗源湾海域水产养殖退出工作总体方案》,2015),生态环境好转。上述6个夏季航次调查,底栖生物种类组成的年变化趋势与罗源湾退养整治前后生态环境变化密切相关。Grémare等[15](1998)曾指出,在明显受污染的环境下,大型底栖动物丰度与生物量在种间分布的改变,体现在大个体种被小个体种所替换,这是丰度优势度上升并最终超过生物量优势度的根本原因。罗源湾水域退养整治之前,随着网箱养殖规模逐年扩大造成的底栖环境污染扰动不断加剧的情况下,底栖耐污能力较弱的大个体软体动物数量呈快速下降趋势,小个体的环节动物(尤其是耐污能力较强的多毛类)和棘皮动物迅速占据主导地位;退养整治后,底栖环境所受到的污染胁迫作用逐渐减弱,多毛类(尤其是耐污种)和棘皮动物的个体数量明显下降。海域环境整治前后大型底栖动物群落的生物丰度与生物量在种或类群间配置结构显著改变,这一结果完全符合上述论断。此外值得一提的是,棘皮动物对水质污染较敏感[8],但在污染相对较为严重的2012年和2013年,棘皮动物类群的单一优势种光亮倍棘蛇尾大量出现,丰度明显升高,站位间出现频率也高。光亮倍棘蛇尾是沉积物底表栖息的种类,是否有较强的耐污性有待于进一步研究。

3.2 多样性测定及ABC曲线应用的生态解释

底栖动物与其生活的底质沉积生境存在密切关系,人类活动常会导致底栖动物群落结构与生物多样性产生显著的变化[15]。有机污染物的大量输入容易引起水体富营养化,一般来说,中等营养水平下生物群落结构最复杂,物种多样性最高,而极端贫养和超富营养的条件下群落结构简单,物种多样性水平低[16],大量的调查分析为该结论提供了实证[17]。罗源湾养殖污染排放导致水体超富营养状态在退养前不断加剧,而退养后有所减轻,大型底栖动物多样性变动趋势与之吻合。总体来看,生物多样性指数(H′)和物种均匀度指数(J′)都存在一个逐渐降低再回升趋稳的大致变动过程,物种丰富度指数(D)呈逐渐下降再回稳的趋势。多样性三项指数转变的大致进程与罗源湾实施退养整治前(2010—2013)后(2016—1017)环境的转变明显关联。

Warwick 等[13](1986)发现丰度/生物量比较曲线(ABC曲线)对污染扰动引起的大型底栖动物群落改变,能够灵敏地做出反应。在排除种类数极少、单一种个体占据绝对优势的情况下,ABC曲线适用于分析大型底栖动物群落受污染或物理扰动的状况[18]。罗源湾长期禁止渔类底层拖网作业,故物理扰动对底栖环境的影响不大,污染扰动是主要影响因子。全面退养前,滩涂和水域设施养殖规模逐年加大,养殖污染排放量随之加大,环境质量衰退,与此对应的ABC曲线显示丰度曲线和生物量曲线的交叉或重叠,表明罗源湾大型底栖动物群落受到中度的污染扰动;全面退养后湾内网箱养殖污染达到零排放,之前污染物积累不断降解消耗,生态环境逐渐改善,与此对应的ABC曲线明显表现出生物量曲线始终在丰度曲线之上,表明底栖动物群落未受污染扰动。2017年的生物量曲线与丰度曲线分离度较2006年更大,表明底栖动物群落结构具有回稳趋势。ABC曲线中未出现丰度曲线始终在生物量曲线之上的情况,表明罗源湾底栖动物群落始终未受到严重的污染扰动。

密切关注罗源湾底栖动物多样性的变动情况可为环境质量检测评价、罗源湾渔业资源的合理开发和持续利用提供科学依据。