鄂尔多斯盆地宜川地区二叠纪孢粉化石组合特征

高存山

(山东省第七地质矿产勘查院,山东 临沂 276600)

0 引言

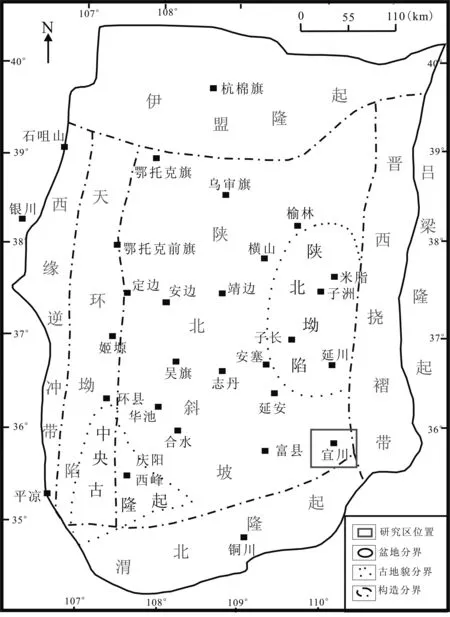

鄂尔多斯盆地是中国大型的含油气沉积盆地,集油气、煤和铀于一盆,能源及矿产资源丰富。盆地处于中国东西南北四大不同构造域活动影响的复合部位,现今盆地北跨乌兰格尔基岩凸起与河套盆地为邻,南越渭北隆起带与渭河盆地相望,东接晋西挠褶带与吕梁隆起呼应,西经冲断构造带与六盘山、银川盆地对峙,总体轮廓呈矩形,面积约25×104km2(图1)。近年来,鄂尔多斯盆地上古生界天然气勘探不断取得突破,发现和探明了苏里格、乌审旗及榆林3个大气田,山西组和石盒子群是重要的天然气产层[1]。

孢粉化石的研究与石油勘探具有十分密切的关系,是石油勘探不可缺少的手段之一。石油钻探所取的岩心比较小,大化石往往不易发现,而孢粉化石个体微小,数量众多,其种类和组合特征常用来判断地层的沉积环境和地质时代;同时原油中也可能含有孢粉化石,可以据其推断石油运移的路径,寻找新的油气藏[2]。

1 鄂尔多斯盆地二叠纪沉积演化

早二叠世山西期,华北地块整体抬升。海水从盆地东西两侧开始逐渐退出,对其控制和影响程度也趋于减弱。山西早期,海相沉积特征仍然明显,由于潮汐作用的影响,发育残余陆表海背景下的河控-潮控浅水辫状河三角洲;山西晚期,伴随区域构造格局的变迁,海水进一步退却,仅存在较小规模的间歇性海侵。伴随次一级构造活动的趋于稳定以及前一阶段的填平补齐,发育近海湖盆背景下的浅水曲流河三角洲。该时期随着中央古隆起的进一步消亡变缓,盆地东西差异基本消失,而南北差异升降开始逐渐增强。

中二叠世下石盒子期,海水从盆地本部完全退出,进入了内陆坳陷湖盆的全新演化阶段。中央古隆起彻底消亡,盆地东西差异完全消失,而南北差异沉降和相带分异不断增强。早期以发育进积型——加积型浅水辫状河三角洲为特征,而随着后期物源区构造活动的减弱以及坡降梯度的减小,形成退积型浅水曲流河三角洲;上石盒子期,盆地南北地形差异逐渐缩小,河流-三角洲沉积体系萎缩,湖泊向北扩展且面积增大;此后,晚二叠世石千峰期,华北地台进一步加剧抬升,海水撤出大华北盆地,盆地沉积环境也完全转化为大陆体制[3]。鄂尔多斯盆地苏里格气田是我国陆上产能最大的气田,其主力产气层——二叠纪石盒子群八段岩性致密,储层的分布主要受沉积微相控制[4]。

图1 研究区位置图

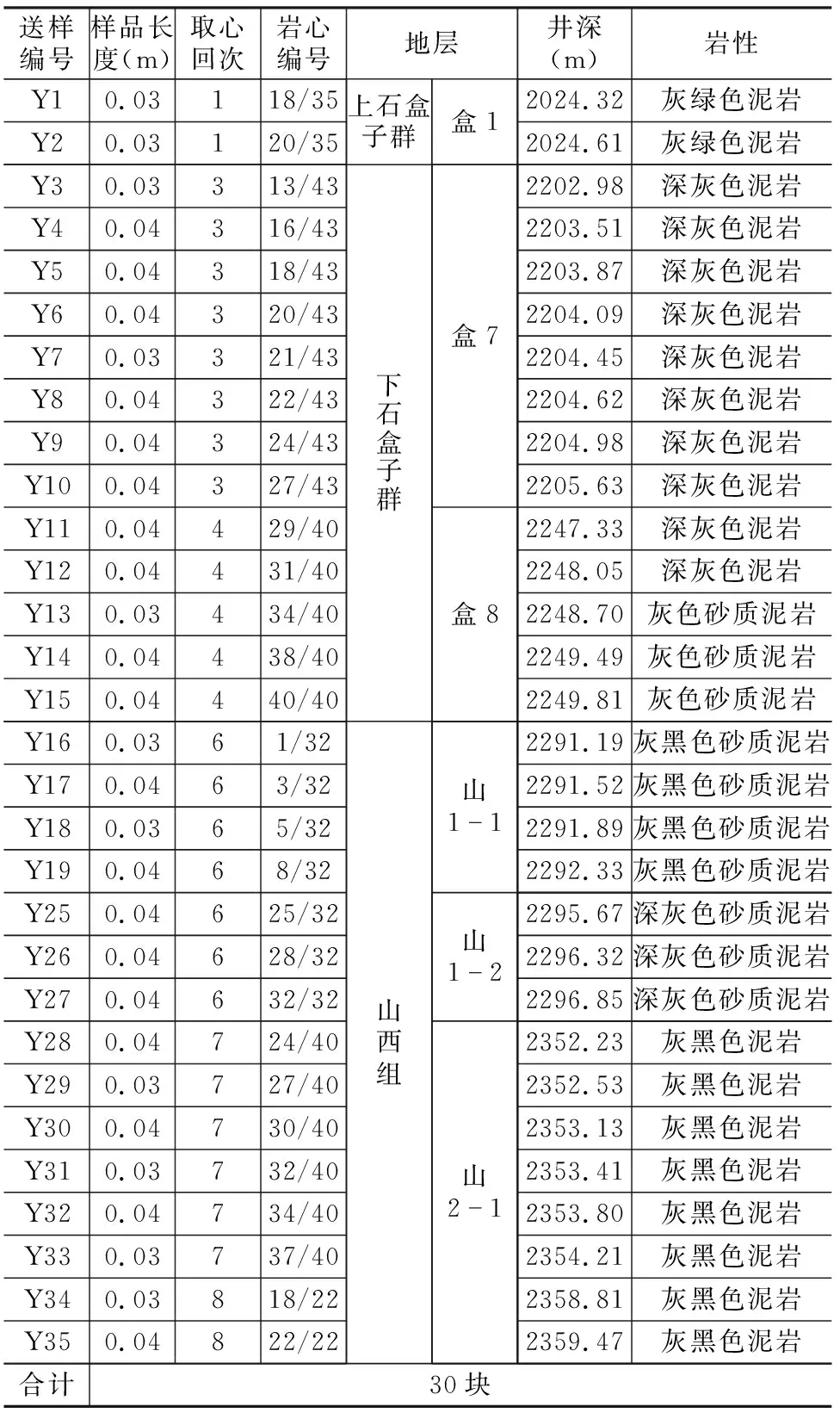

2 延223井地层特征

延223井早古生代地层自下而上分为本溪组、太原组、山西组,下石盒子群、上石盒子群及石千峰组。山西组和石盒子群是研究的主要群组。其中,山西组又分为两段(山2、山1段),下石盒子群分为四段(盒8—盒5段),上石盒子群也分为四段(盒4—盒1段),化石样品采集层位及产出岩性如表1所示。

表1 孢粉化石样品采集深度及岩性

2.1 山西组

为灰色、深灰色、灰黑色泥岩、粉沙质泥岩和煤层与灰色泥质粉砂岩、灰白色、浅灰色细—中砂岩呈不等厚互层,区域上局部夹灰色灰岩薄层或透镜体。含孢粉Gulisporitescochlearius,Laevigatosporitesminimus,Radiizonatessolaris,Florinitesjunior,Verrucosisporitesdonarii,Cycadopitesprolongatus,Radiizonatessolaris等主要属种,为早二叠世晚期,与下伏太原组呈整合接触。

2.2 下石盒子群

为一套灰色—深灰色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩与灰白色含气中砂岩、含砾中砂岩不等厚互层。顶部为一层紫红色泥岩。深色泥岩中含孢粉Sinulatisporitesshanxiensis,S.sinensis,Piceaepollenitesprolixus,Cyclogranisporitesorbicularis,Leiotriletesconcavus,Piceaepollenitesporrectus,Verrucosisporitesdonarii等重要属种,属中二叠世早中期至晚二叠世,与下伏山西组呈整合接触。

2.3 上石盒子群

为紫红色泥岩、粉砂质泥岩及灰色—深灰色泥质粉砂岩不等厚互层,间夹灰色薄层细砂岩,未见化石,与下伏下石盒子组为整合接触,区域上局部呈假整合接触,与上覆石千峰组亦为整合接触。

3 孢粉化石组合划分及其地层意义

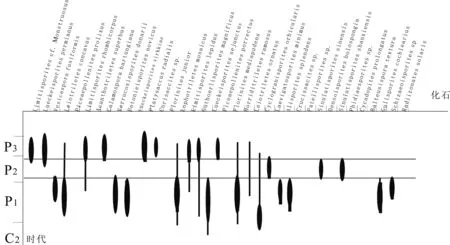

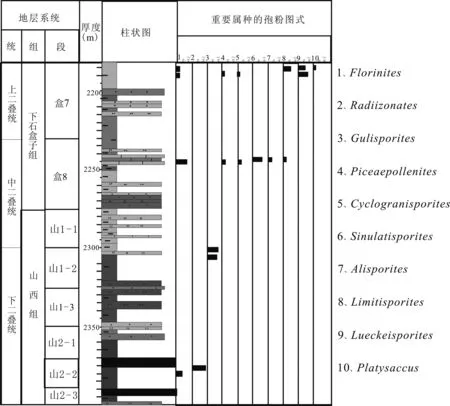

该文研究的孢粉样品采自鄂尔多斯盆地伊陕斜坡的延223井2024.32~2359.47m段,共采集孢粉样30块,处理30块,其中只有8个样品获得了孢粉化石(Y3,Y7,Y11,Y14,Y17,Y26,Y30和Y34),其余样品中只含有少量的有机质碎片,更未见可鉴定的孢粉化石。通过化石的详细鉴定,共获得孢粉化石27属37种。根据孢粉化石的地史分布延限(图2)和重要属种的孢粉图式(图3),可将其自下而上划分为3个孢粉组合:Gulisporitescochlearius-Laevigatosporitesminimus,Sinulatisporites-Florinites,Lueckeisporitespermianus-Platysaccusradialis。样品中的孢粉组合面貌与华北其他地区进行对比研究,并没有发现任何典型的太原组和本溪组的孢粉化石,基本可以确定这些样品所代表的地层时代为早二叠世晚期(山西组)-晚二叠世(下石盒子群)。

图2 鉴定的孢粉化石各属种及其分布的时代延限图及划分的孢粉组合

图3 重要孢粉属种孢粉图式

3.1 Gulisporites cochlearius -Laevigatosporitesminimus组合

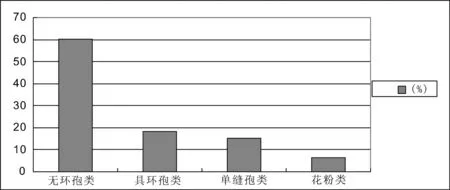

样品主要采自该井的17,26,30和34号样品,井深范围为2291.52~2358.91m,属山西组。主要组成分子包括Schizaeoisporites,Radiizonatessolaris,Verrucosisporitesdonarii,Gulisporitescochlearius,Florinitesjunior,Laevgatosporites,Punctatosporites等,组成结构类型如图4所示。

3.1.1 组合特征

(1)蕨类植物孢子在组合中占有绝对优势(93.7%),花粉已有出现,但含量较少,仅占6.3%。

(2)蕨类孢子中,无环孢类占据优势(60.10%),重要分子有Radiizonatessolaris,Verrucosisporitesdonarii,Schizaeoisporites等;有环孢子次之(18.30%),代表性分子有Gulisporitescochlearius;单缝孢子相对较少(15.30%),见Laevgatosporites,Punctatosporites。

(3)植物花粉数量虽少,但既有单囊粉Florinites,又有双气囊花粉Limitisporites的出现。

(4)在组合中出现或繁盛的属种众多,主要有Schizaeoisporitessp.,Patellisporitessp.,Laevigatosporitesminimus,Radiizonatessolaris,Florinitesjunior,Verrucosisporitesdonarii,Cycadopitesprolongatus等。

(5)Gulisporitescochlearius在该组合高度繁盛。

图4 组合中各类孢粉化石类型统计图

3.1.2 区域对比

延223井的Gulisporitescochlearius-Laevigatosporitesminimus组合与华北其他地区(如山东藤县、山西太原西山、宁武盆地、鲁西新汶、冀中地区、济宁等地)山西组的孢粉组合十分相似。主要表现在:

(1)苏维等[5]在山东藤县煤田山西组建立了GulisporitesCerevus-Sinulatisporitesshanxiensis孢粉组合;在济阳凹陷二叠纪山西组建立了孢粉组合,孢粉组合特征是以蕨类孢子在孢粉组合中占主要地位,裸子植物趋于繁盛的中期华夏植物群特征[6-10]。

两种组合特征与该区组合的基本特征十分相似:①蕨类植物孢子在组合中占有绝对优势,花粉含量较少,但已有出现;②蕨类孢子中,无环孢类占据优势,下部地层出现的一些属种在该层位继续出现,有环孢子含量较下部层位有增加的趋势,单缝孢子也占有一定的比例,Laevgatosporites,Punctatosporites两属在单缝孢中占主导地位;③下伏太原组的一些延续分子继续在该组中出现,但是它们也只是属于机会分子;④裸子植物花粉Limitisporites也开始出现。

但二者之间也有不同,山东藤县煤田山西组的孢粉组合中已发现有Sinulatisporites一属的出现,该属在该区延223井在山西组孢粉组合中并未发现,而是作为下石盒子群盒8段孢粉组合的命名分子,说明该属出现于山西组沉积期,繁盛于下石盒子群沉积期。

(2)高联达等[11-12]在山西宁武划分的山西组孢粉组合(第一孢子组合)的特征为:①二叠纪早期太原组的一些属种继续出现在山西组中,主要有Crassispora,Verrucosisporites,Thymospora,Laevigatospotites,Punctatosporites,Spinosporites,Secarisporites,Calamospora,Raistrickia,Convolutispora,Cyclogra-nisporites,Florinites等;②下部组合一些特有属种消失或基本消失,主要有Triquitrites,Reinschospora,Ahrensisporites,Lycospora,Densosporites,Striatosporites等;③出现一些华夏植物群特有属,如:Sinulatisporites,Strammatosporites,Perocanoidospora,Vesiculatisporites;④单缝孢类的一些属种含量显著增加,有Torisporaverrucosa,Thymosporathiessenii,T.pseudothiessenii,Spinosporitesspinosus,S.peppersi,Laevigatosporitesvulgaris,L.minimus,Punctatosporitesgranifer,P.rotundus等;⑤裸子植物花粉中以单气囊花粉Florinites为主,双气囊花粉主要有Limitisporites,Alisporites,Vesicaspora等有关属种;⑥Gulisporites一属及其相关种处于高度繁荣时期,主要有G.cochlearius,G.cerevus,G.laevigatus。可见,宁武地区山西组的孢粉组合特征与该组合极其相似,该组合发现的大多数属种均可在其第一孢子组合中发现。尤其值得指出的是,该组合中从未见到宁武地区太原组所发育的任何典型属种(如Tripartites,Ahrensisporites等),说明该组合与宁武地区太原组的孢粉组合截然不同。

(3)郑国光等[13]在冀中地区山西组建立了Laevigatosporitesvularis-Gulisporitesdiscersus-Gulisporitescochlearius孢粉组合。该组合和该区山西组的孢粉组合也具有很多的共性,主要表现在:蕨类植物的孢子数量占有绝对优势,花粉次之;Gulisporites一属在组合中都高度繁盛;花粉中主要以Florinites占有绝对优势,双囊花粉含量少。二者整体面貌的一致性,说明它们之间完全可以对比。

(4)甘肃平凉地区山西组孢粉组合[14]具有以下特征:①蕨类孢子占优势(81.4%),其中无环三缝孢子占54.8%,具环三缝孢占12.6%,单缝孢占14.0%;②裸子植物花粉为18.6%,其中单囊粉类8.5%,双囊粉类9.2%,银杏苏铁类0.9%;③Leiotriletes(10.8%),Punctatisporites(8.2%),Gulisporites(10.1%),Laevigatosporites(9.5%),Florinites(8.5%),Pityosporites(7.6%)构成这个组合主要成员属;④Lycospora,Densosporites,Thymospora等含量很少。可见,除该组合中无环三缝孢含量稍高及个别属种在该区未见外,2个组合的面貌基本相似,一些具有代表性的属种在2个组合中均有出现。

(5)河南周口坳陷山西组的Gulisporites-Sinulatisporites孢粉组合[19]与研究区山西组的孢粉组合相比,二者都是以单气囊粉、单缝孢含量较高为特征,太原组繁盛的一些属种(如Densosporites,Lycospora,Thymospora,Stenozonotriletes等)在这2个组合中都未出现或数量稀少,它们具有一些共有的重要属种(Laevigatosporitesminmus,Florinites,Cycadopitesprolongatus,Gulisporites等)。可见,二者的组合面貌基本相似,大致可以对比。

综上所述,延223井的Gulisporitescochlearius-Laevigatosporitesminimus组合与华北其他地区相比,发育了大量的典型山西组的特征分子,如:Gulisporitescochlearius,Cycadopitesprolongatus,Schizaeoisporitessp.,Phidiaesporitessp.,Radiizonatessolaris等,因此基本可以判定延223井的山西组与山西宁武及华北其他地区山西组基本相当,其时代应为早二叠世晚期至中二叠世早期。

3.2 Sinulatisporites-Florinites组合

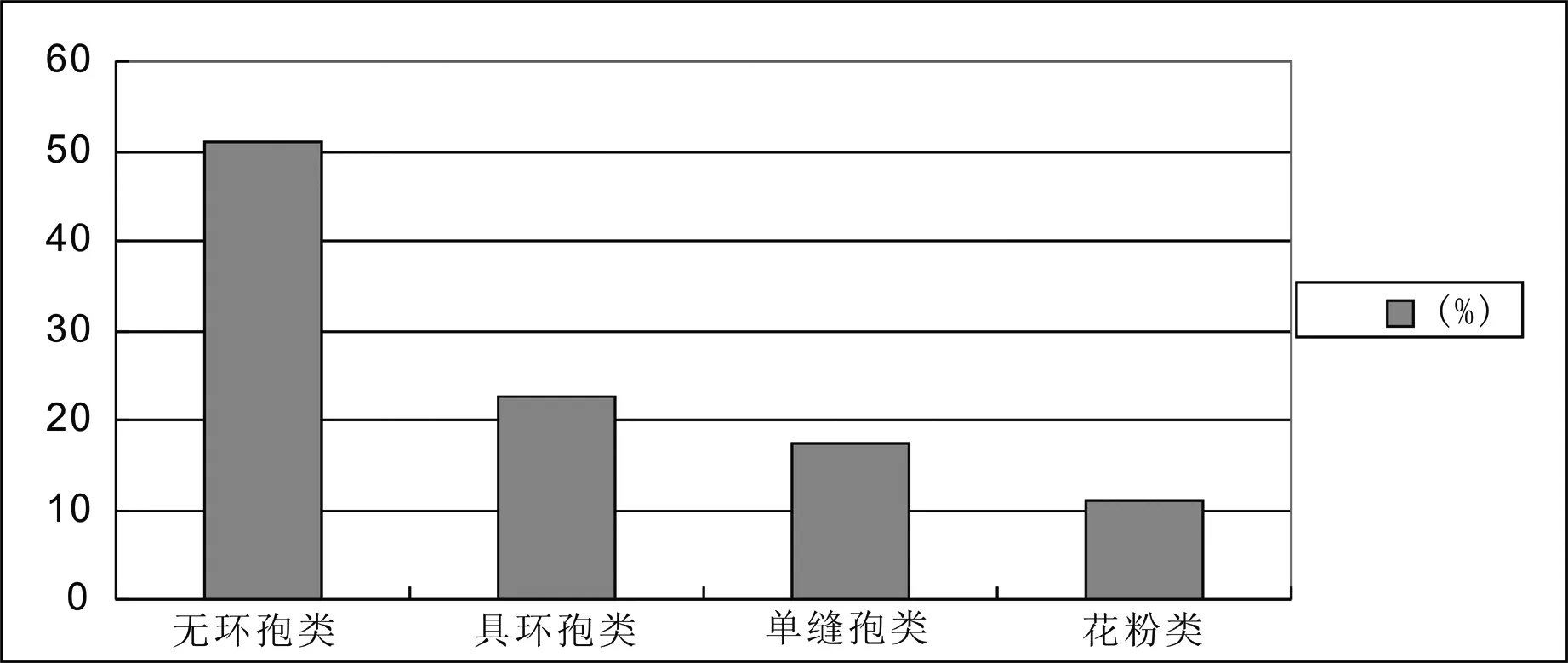

该组合的化石样品主要采自延223井的11号和14号样品,井深范围2247.33~2249.81m,属下石盒子群盒8段。该组合的主要组成分子包括Sinulatisporitessinensis,S.shanxiensis,Piceaepollenitesprolixus,P.porrectus,Potonieisporitesnovicus,Balteusisporatextura,Luekeisporitessejunctus,Lophotriletesmosaicus,Cyclogranisporitesorbecularis等,孢粉组合的组成结构类型如图5所示。

图5 组合中各类孢粉化石类型统计图

3.2.1 组合特征

(1)蕨类孢子仍占据优势地位,含量可高达80%以上;花粉数量较下部组合明显增加,含量最高可达15%,花粉的丰度和分异度更加丰富。

(2)蕨类孢子中,无环孢子仍占据绝大部分,含量平均可达51%,最高含量达到77%以上,重要分子有Lophotriletesmosaicus,Cyclogranisporitesorbecularis等;有环孢子含量较第一组合明显增加,平均含量可达20%,重要分子有Sinulatisporitessinensis,S.shanxiensis;单缝孢也明显增加,平均含量达到18%左右,该组合中见有Piceaepollenitesprolixus,P.porrectus。

(3)花粉是以双囊粉含量的明显增加和种类更加丰富为特点。单囊粉Florinites平均含量不到1%,最高也就是达到2%左右;双囊粉Luekeisporitessejunctus和Limitisporitesrhombicorpus含量达到6%。

(4)蕨类植物中的有环孢子中,Gulisporitescochlearius在该组合中已经消失,Sinulatisporites属占有重要地位,新出现2种S.shanxiensis和S.sinensis。

3.2.2 区域对比

延223井的Sinulatisporites-Florinites组合与华北其他地区(如山东北部、冀中坳陷、河南周口坳陷、太原西山煤田、山西宁武以及内蒙清水河煤田等)下石盒子群的孢粉组合基本相似,主要表现在:

(1)山东北部地区的下石盒子群孢粉含量非常丰富,据周和仪等[15]在该区建立了下石盒子群Gulisporites-Florinites孢粉组合,其特征是:①蕨类孢子占优势(86.9%),花粉次之(平均13.1%);②孢子中具环孢主要为厚环孢属(1.3%),石松纲鳞木孢含量明显衰退,平均含量仅为0.06%;③Laevigatosporites和Gulisporites平均含量分别为19.4%和12.5%,另外还见有少量的Verrucosisporites,Thymospora分子;④Gulisporites和Punctatisporites两属在组合中占有重要地位;⑤花粉中单囊粉Florinites更为发展,平均可达12%;另外还见到Platysaccus和Pityosporites的分子。

可见,上述组合与延22井所建立的Sinulatisporites-Florinites组合有以下共同的特征:①蕨类孢子占据明显优势,平均含量可达80%以上;裸子植物花粉次之。②蕨类孢子中以无环三缝孢为主,具环三缝孢也占有一定的地位,是以Crucissacites为主,具环孢子Gulisporites延223地区该部分已经消失,在山东北部地区含量也是明显减少。③裸子植物花粉中,双囊粉数量较第一组合都明显增加。二者基本面貌上的一致性,说明它们之间完全可以进行对比。

(2)郑国光等[13]在冀中坳陷建立了下石盒子群Sinulatisporites-Gulisporites孢粉组合,具有以下特征:①蕨类孢子也占有较明显的优势,花粉含量次之;②在蕨类孢子中,无环三缝孢含量明显高于有环三缝孢含量,具环三缝孢Sinulatisporites在组合占有重要的位置,含量较高,具环三缝孢类的Lycospora和Crassispora等属虽有出现,但含量均较低,Gulisporites在组合中明显衰退或灭绝;③花粉中仍以单囊粉Florinites占居花粉量的首位,双囊粉的含量有明显的增加,其中还可见有Platysaccus,Limitisporites等属的出现。可见,冀中坳陷下石盒子群的孢粉组合特征与该组合极其相似,说明该区孢粉化石所属的地层层位的时期与冀中坳陷下石盒子群的孢粉组合基本都属于同时期。

(3)根据廖克光[16-17]对太原西山煤田(古交矿区)石炭-二叠孢粉研究,自下而上划分为4个组合带,第4个组合带就是下石盒子群组合带Vesiculatisporites-Punctatisporites带。该组合带与延223井Sinulatisporites-Florinites孢粉组合具有以下共同特征:①仍然都是以蕨类植物的孢子为主,无环三缝孢的含量明显高于具环三缝孢;②裸子植物花粉中的双囊粉和本体具肋纹的花粉在组合中虽不占显著地位,但其与下伏的孢粉组合相比都有了进一步的增加,如Limitisporites,Lueckeisporites等,单囊粉Florinites在组合中地位较上一组合含量和分异度都是明显减少;③Sinulatisporites属在组合中占有重要的地位,在组合中的百分含量明显增加。除上述共同点外,两地的组合也存在一些不同之处:在该区组合中始现的Patellisporites,在太原西山下石盒子群并没有出现;在该区组合中已经消失了的Gulisporitescochlearius,在太原西山仍有出现。但是总体比较两地孢粉组合的面貌,可以发现这2个组合是可以进行对比的。

(4)该区的孢粉化石组合还可以与高联达等[11]在山西宁武划分的下石盒子群孢粉化石组合进行对比,两地区出现了一些共同属种,其中一些代表了典型的下石盒子群沉积特征,如:Florinitesjunior,Sinulatisporitesshanxiensis,Florinitesmediapudens,Sinulatisporitessinensis,Alisporitessp.,Patellisporitessp.,Balteusisporatextura等。

综上所述,延223井Sinulatisporites-Florinites组合与华北其他地区对比,亦发现较多代表下石盒子群组合特征的孢子化石,如:Patellisporitessp.,Sinulatisporitessinensis,Sinulatisporitesshanxiensis,Balteusisporatextura等。Sinulatisporites属可视为二叠纪中期华夏植物区北方亚区华北生态区的特有属,它也是划分组合的重要依据。组合中花粉数量上和分异度上的变化也是划分组合的重要依据。因此可以基本判定延223井下石盒子群盒8段基本上相当于华北各地区的下石盒子群,其时代上属于中二叠世中期。

3.3 Lueckeisporites permianus-Platysaccus radialis组合

化石样品采自该井3号和7号样,井深范围为2202.98~2204.45m,属于下石盒子群的盒7段,主要组成分子包括Limitisporitescf.monstruosus,Lueckeisporitespermianus,Limitisporitesrhombicorpus,Lueckeisporitesvirkkiae,Lueckeisporitessejunctus,Verrucosisporitesdonarii,Platysaccusradialis,Calamosporahartungiana等,孢粉组合的组成结构类型如图6所示。

3.3.1 组合特征

(1)组合中仍以孢子占有优势,但是两者的数量已经比较接近,孢子平均含量降到50%左右;而花粉的数量较上一组合明显上升,平均含量可达44%左右,花粉的分异度明显增加。

(2)孢子组合中,以无环孢子占据优势地位,主要见有的属种有Cyclogranisporitesorbicularis,Leiotriletesconcavus,Piceaepollenitesporrectus,Verrucosisporitesdonarii等;具环孢属该组合少见。

(3)裸子植物花粉中,Florinites一属的丰度和分异度明显降低,双囊粉含量明显增加,最高含量可达30%以上,分异度也明显增加,尤其以Limitisporites和Lueckeisporites两属的明显增加为特征,主要见有的属种有Limitisporitesrhombicorpus,L.monstruosus,L.lepidus,Lueckeisporitespermianus,L.virkkiae,L.sejunctus,Platysaccusradialis等。

(4)该组合区别于上一组合的主要特征是:Sinulatisporites在该组合中的消失和Limitisporites和Lueckeisporites两属明显增加。

3.3.2 区域对比

延223井的Lueckeisporitespermianus-Platysaccusradialis组合与华北其他地区(如山西宁武、河南周口坳陷、河北冀中坳陷等)上石盒子群的孢粉组合十分相似,主要表现在:

(1)山西宁武第四、五孢粉组合[11],也就是山西宁武地区的上石盒子群中下层中的孢粉组合,是以二叠纪早期的许多特征属种的消失或含量的大为减少,然而裸子植物花粉的数量和分异度是大为增加为特征,其中双囊粉和具肋粉占有重要的地位,花粉含量大(40%~50%),个体较小的Vitresporites,具肋粉Lueckeisporites,Vittatina和单囊粉中的Cordaitina可作为该组合的特征属,华夏植物群特有的Macrotorispora属开始繁盛。延223井Lueckeisporitespermianus-Platysaccusradialis组合与上述组合的基本面貌是非常相似的,在2个地区的组合中出现一些比较具有代表性的特殊的属种,如:Lueckeisporitespermianus,Acanthotriletessuperbus,Lueckeisporitesvirkkiae,Platysaccusradialis,Corisaccitessp.,Lueckeisporitessejunctus,Limitisporitesrhombicorpus,Verrucosisporitesdonarii等。Vittatina和单囊粉中的Cordaitina在该组合中未见,但是根据2个孢粉组合的整体面貌对比,并不影响两地组合的对比,两者在基本面貌上是非常相似的,完全可以进行对比。

(2)吴建庄等[19]在河南周口坳陷上石盒子群建立了Torispora-Triquitrites组合,以蕨类植物孢子占优势,裸子植物花粉仍是处于次要的地位;蕨类植物孢子的单缝孢类的Torispora,Macrotorispora具有较高的含量,有环三缝孢类的Triquitrites分异度较高(达15种),含量也较高(13.3%);其他具环类含量明显减少;裸子植物花粉以双气囊花粉为主,同时见有一些具肋花粉。上述化石组合与Lueckeisporitespermianus-Platysaccusradialis组合具有以下共同特征:蕨类植物孢子仍是占有优势,花粉次之,但是花粉的数量和分异度有明显的增加;裸子植物花粉中,双囊粉和具肋粉的含量都是明显增加,仍然可见有单囊粉Florinites出现;两地组合出现一些共同的分子,如Leiotriletesconcavus,Florinites,Verrucosisporitesdonarii,Lueckeisporitesvirkkiae,L.permianus,Limitisporitesrhombicorpus等。除以上共同点外,两地组合也有一些不同之处,该区组合中蕨类孢子比较单一,未见有单缝孢类Torispora,Macrotorispora等属,也没有发现较高分异度的Triquitrites属。但是并不影响两地孢粉组合进行对比。

(3)郑国光等[13]在河北冀中坳陷建立了上石盒子群孢粉组合,周和仪等[15]在山东北部建立了上石盒子群孢粉组合,与延223井Lueckeisporitespermianus-Platysaccusradialis组合进行对比,认为具有以下共同特征:①蕨类植物的孢子在该段的组合中仍占有稍微的优势;花粉的数量和分异度显著增加;②在这些组合中都发现有一些共有的属种,主要是有:Lueckeisporitespermianus,Acanthotriletessuperbus,Lueckeisporitesvirkkiae,Platysaccusradialis,Corisaccitessp.,Lueckeisporitessejunctus;③花粉中单囊粉Florinites一属的数量都明显减少;双囊粉的数量和分异度都明显增加;具肋粉数量也显著增加;④在该层位的组合中,Sinulatisporites的消失和显著减少,都是划分其组合的重要特征。可见,3个组合具有较高的特征相似度,基本面貌是一致的,说明3个组合可以在横向上进行对比。

综上所述,Sinulatisporites的消失和Lueckeisporites和Limitisporites等属的含量和分异度明显的增加,是划分该组合的重要依据,该区下石盒子群盒7段Lueckeisporitespermianus-Platysaccusradialis孢粉组合可以与华北其他地区划分的上石盒子群的孢粉组合进行横向上对比,判定组合的地质时期大致为中二叠世晚期至晚二叠世。

4 古植被恢复及古气候特征

晚古生代的植物群从全球来说,自晚石炭世开始有了较明显的地理分区和气候分带,到晚二叠世更加明显。当时,北半球有北大西洋古大陆和安哥拉古大陆,南半球有冈瓦纳古大陆。根据大植物化石可分为4个区:贡瓦纳植物区、安哥拉植物区、欧美植物区及华夏植物区。我国除东北北部、内蒙北部、甘肃西部和新疆塔里木盆地以北地带属于安哥拉植物群分布区外,其余大部分都属于华夏植物区。华夏植物群的成分是以石松类、楔叶类、真蕨类、种子蕨类、科达类等为主体的喜湿热植物,指示热带气候条件,类似现代的热带雨林气候条件[20]。

世界许多古植物学家对化石植物孢子(或花粉)囊中的原位孢子积累了大量资料,参考现代孢子花粉形态研究成果,将二叠纪部分分散孢子花粉的大多数属的植物亲缘关系大致推测如下:

蕨类植物孢子

Radiizonates:真蕨类

Leiotriletes:主要为真蕨类——群囊蕨目及真蕨目里白科,部分为种子蕨类

Acanthotriletes:真蕨类,部分为原蕨类

Verrucosisporites:真蕨(群囊蕨目+莲座蕨目),少量种子蕨,部分石松纲

Lophotriletes:部分原蕨类,某些为真蕨纲群囊蕨目

Cyclogranisporites:真蕨纲(莲座蕨目+真蕨目紫萁科),种子蕨

Sinulatisporites:真蕨或种子蕨

Densosporites:石松纲(草本)

Gulisporites:主要产自真蕨类

Laevigatosporites:楔叶类

Calamospora:楔叶类

裸子植物花粉

Potonieisporites:瓦楔杉类,小部分科达纲

Florinites:大部分为科达纲

Limitisporites:松柏类

Lueckisporites:松柏类

Platysaccus:松柏类

4.1 古植被的恢复

晚古生代的孢粉植物群可划分为以下几个演化阶段:

(1)早二叠世中晚期,孢粉植物群的特征为真蕨类比较繁盛,种子蕨和楔叶类开始进一步发展。

延223井山西组的孢粉组合中占据优势地位的是蕨类孢子,以真蕨类为主,主要组成分子包括真蕨类Verrucosisporitesdonarii(5.6%),Phidiaesporitessp.(12.7%),Balteusisporatextura(8.5%),Gulisporitescochlearius(18.3%),Radiizonatessolaris(19.7%)等,其中Radiizonates属是华北地区山西组和下石盒子群孢粉组合的组合代表分子,可见真蕨类在该组合中占有极高的地位。种子蕨类的Cycadopitesprolongatus在该组合中的含量达到了18.3%,说明种子蕨在当时处于比较繁盛的时期。

代表石松纲的分子在本组合中及其少见,仅有个别分子零星的出现,其含量相对较低,说明石松纲在这个时期发生明显的衰退,代表了一个时期的终结。裸子植物苛达纲的单囊粉Florinites属在该组合中的含量只有4.2%,说明在该组合中该属的地位受到削弱。该组合中一些松柏类属种开始出现,但是含量较低。从上述研究可以看出,该组合以真蕨类为主,占总数的74.3%,楔叶类含量占2.8%,种子蕨类在该组合中的含量较高18.3%,科达类占4.2%,可见这一以真蕨类为主的植物群中石松纲明显衰退,种子蕨比较丰富,楔叶类开始发展,科达类仍占有一定的地位,个别松柏类的分子开始出现。故认为该组合的植被类型属于比较典型的华夏植物群。

该区孢粉化石所反映的植物群面貌,与华北各地早二叠世晚期建立的植物化石组合Emplectopteristriangularis-Lobatanaulariasinesis-Emplectopterisalatum(其组合中一些重要的属种均为华北地区早二叠世晚期植物群中的重要分子)反映的植物群面貌基本是一致的,以真蕨类和种子蕨类十分繁盛,楔叶类也比较发达为特征。

(2)中二叠世中期,孢粉组合植物群的特征为真蕨类和种子蕨仍旧繁盛,楔叶类有进一步发展,松柏类的含量和分异度都明显增加。

延223井下石盒子群盒8段的孢粉组合中占据优势地位的仍是蕨类孢子,以真蕨类为主,其主要组成分子包括:Lophotriletesmosaicus(1.7%),Cyclogranisporitesorbicularis(3.4%),Sinulatisporitessinensis和Sinulatisporitesshanxiensis(25.9%),Phidiaesporitessp.(5.2%),Balteusisporatextura(10.3%)等,可以看出该组合中的真蕨类基本上是继承了上一组合山西组的基本面貌,主要的差别就是Gulisporites一属的消失,代之Sinulatisporites含量和分异度增加。种子蕨类更加丰富,Sinulatisporites和Cyclogranisporites属中部分推测也可能是种子蕨类。偶见石松纲的分子Densoisporitesholospongia,含量极少,已经明显处于衰落的状态。科达纲的Florinites较上一组合含量减少,开始明显衰退,瓦楔杉类Potonieisporites在该区首次出现。

裸子植物中的松柏类花粉在该组合中的含量和分异度都明显增加,像Piceaepollenitesprolixus,Piceaepollenitesporrectus,Limitisporitesrhombicorpus,具肋纹的Lueckeisporitesvirkkiae在该区首次出现,可以看出松柏类开始发展。Sinulatisporites属可视为二叠纪中期华夏植物区北方亚区华北生态区的特有属,虽在二叠世早期曾一度繁盛,但在中二叠世晚期上石盒子群即迅速衰落,再未发现其化石记录。因此,根据该属的形态、构造特征及时空分布,可作为华北地区二叠纪系划分和对比的重要依据[18]。综上所述,该期孢粉植物群继承了上一孢粉植物群的基本面貌,仍以真蕨类为主,种子蕨更加繁盛,松柏类进一步发展,表明华夏植物群的面貌正在逐渐走向成熟。

根据前人在该区所建立的大化石植物群组合,重要属种Lobatannulariacf.ensifolia,Sphenopteristennis,Sgothanii,Pecopteriscf.anderssonii,Callipteridiumkoraiense等在该区比较常见,多为华北各地区中二叠世早中期重要的和常见的化石。植物群的特征是以真蕨类、种子蕨和楔叶类高度发展的植物群,基本为早二叠世晚期的延续和发展。与上述孢粉植物群所反映的植物群面貌非常相似。

(3)中二叠世晚期至晚二叠世,真蕨类主要是以莲座蕨目为主,种子蕨继续发展,楔叶类依旧繁盛,松柏类的含量和分异度更加丰富。延223井下石盒子群盒7段孢粉组合中出现的真蕨类或者种子蕨类的主要属种有Leiotriletesconcavus,Lornatus,Acanthotriletessuperbus,Verrucosisporitesdonarii,Lophotriletesmosaicus,Cyclogranisporitesorbicularis等。Leiotriletesconcavus,Lornatus,Verrucosisporitesdonarii和Cyclogranisporitesorbicularis多产于真厥类中的莲座蕨目,说明莲座蕨目已经是真蕨类植物中的主要类群,反应了当时植物群的基本面貌特征。

产自于楔叶类的Calamosporahartungiana和Laevigatosporitesminimus,在该组合中占有相当的数量,表明楔叶类在当时也是相对比较繁盛的。产于科达类的Florinites一属在该组合零星出现。

裸子植物花粉双囊少肋的Lueckeisporites和双囊具单裂的Limitisporites丰度和分异度的增加是本组合建组的重要特征,二者在组合中的平均含量可达20.8%,出现的主要属种有Limitisporitescf.monstruosus,Lrhombicorpus,Llepidus,Lueckeisporitespermianus,Lvirkkiae,Lsejunctus。开始出现一些新的类型,例如松柏类的孢粉双囊无肋的Platysaccusradialis在该区组合中首次出现,但是数量相对不多。可以看出,松柏类在当时已经处于发展阶段,大有取代真蕨类和种子蕨之势。

综上所述,该段时期主要是以真蕨类莲座蕨目和种子蕨相对占优势,裸子植物松柏类开始大发展时期,反应了典型的晚期华夏植物群的特点。

4.2 古气候特征

鄂尔多斯盆地宜川地区二叠纪植物群的基本面貌与华北各地华夏植物群北方亚区的植物群面貌十分相似,也经历了由发生、发展到繁盛、再到衰退的过程。植物群面貌的变化必然与气候条件的变化相伴随。

早二叠世晚期至中二叠世早期,华夏式的真蕨类与种子蕨类等植物得到了更大发展,达到了全盛阶段。植物种类更为繁多,植物群更加茂盛。主要以高大乔木为主的植物占优势地位,喜温暖潮湿的沼泽植物芦木以及楔叶类也占一定比例,后者很可能是生活在森林中的沼泽湿地内,时而浸泡在水中,时而露出水面。这一植物群为华夏式植物更为发展的早二叠世晚期中期华夏植物群,代表了更为典型的热带雨林环境。

中二叠世中期,经对该区、鲁西和华北各地二叠系含有Sinulatisporites一属的孢粉研究,发现组合中均以喜温湿、生长于森林和沼泽环境的真蕨和种子蕨植物孢子占优势,其次是节蕨纲的楔叶和芦木类的孢子;裸子植物松柏纲开始发胀。这样的孢粉组合所反映的植物群面貌,真蕨类和种子蕨很发育,耐旱的松柏类开始出现,高大的乔木类仍占有优势,又有矮小的草本,它们都是生长在森林沼泽环境的植物类型。高大蕨类植物和泥炭沼泽的存在,说明该区当时处于热带—亚热带湿润气候。

中二叠世晚期至晚二叠世的植物群面貌较上一组合有较大的变化,首先是植物群的繁茂程度有所变差,喜潮湿的沼泽造煤植物(如鳞木类)大为减少,耐干旱的松柏类明显增加,说明该时期气候开始变干。喜温暖、潮湿的大羽羊齿类植物得到了较大发展,但仍不如我国南方发育。大型真蕨类莲座蕨目植物均为高大的乔木,在本区仍占相对的优势。

5 结论

通过对3个孢粉组合组成结构的研究,与华北其他地区山西组孢粉组合进行对比,得到以下认识:

(1)延223井的3个孢粉组合的总体面貌分别与山西宁武及山东藤县等地二叠纪山西组、下石盒子群和上石盒子群的孢粉组合大致相当,说明这3个组合的时代分别为早二叠世晚期至中二叠世早期(组合Ⅰ)、中二叠世中期(组合Ⅱ)及中二叠世晚期至晚二叠世(组合Ⅲ)。

(2)延223井3个孢粉组合相比,各孢粉组合中的主要成分自下而上有一些明显的变化,蕨类植物孢子含量和分异度向上减少,花粉的含量和分异度向上明显增加,而具环孢类和单缝孢类随变化不明显,但基本上也具有向上增加的趋势。

(3)鄂尔多斯盆地宜川地区二叠纪植物群的基本面貌与华北各地华夏植物群北方亚区十分相似,也经历了由发生、发展到繁盛,再到衰退的过程。早二叠世中晚期,其真蕨类仍比较繁盛,种子蕨和楔叶类开始进一步发展的孢粉植物群。中二叠世早期孢粉植物群基本上是继承了上一孢粉植物群的基本面貌,除种子蕨更加繁盛,松柏类进一步发展外,与早二叠世晚期相比,华夏植物群的特有属种更加丰富多彩。中二叠世晚期是以真蕨类莲座蕨目和种子蕨占相对优势,裸子植物松柏类开始大发展的时期。

(4)通过研究区所建立的孢粉组合,推测了相应时期的古植被类型,并与前人在相同地质时期所建立的大植物化石带进行了对比,分析了各地质时期植被的兴起、发展、繁盛以及衰退绝灭的历史过程,从而将研究区孢子花粉与宏观植被进行对比归类,对研究区晚古生代的古植被面貌有了更直观了解。结果表明,研究区二叠纪植物群属于典型的华夏植物群,反映了一种温暖潮湿的热带雨林气候,二叠纪晚期随着松柏类植物所占比例的增加,气候有变干旱的趋势。