基于RANS的suboff尾迹特征数值预报

孟庆杰,彭 亮,邓海华

(武汉第二船舶设计研究所,湖北 武汉 430064)

0 引 言

水下航行器航行时引起的水动力尾迹具有传播范围广、幅度大、持续时间长、传播距离在几十千米外仍会引起可识别的特征等特点,是造成其暴露的重要物理特征。利用合成孔径雷达(SAR)对水下航行器水动力尾迹进行探测,并通过一定的方法可反演出水下航行器的位置、速度及潜深等重要信息,进而可实现对水下航行器的准确定位与监视。因此,水下航行器水动力尾迹探测技术是近年来各军事强国优先、重点发展的非声探潜手段之一。

水下航行器水动力尾迹的准确预报是开展SAR探潜技术研究的前提。国外学者围绕水下航行器水动力学尾迹产生机理、传播特性及其水面特征等方面进行了大量的研究[1–10]。Schooley[11]基于试验对均匀流体及存在垂向密度梯度的流体中,自驱动物体的湍动尾迹进行研究,认为粘性是引起内波的主要原因。由于国内对水下航行器尾迹特征研究滞后,目前主要采用细长体简化模型水池试验进行研究。魏岗等[12]对半球体模型运动生成的内波问题进行实验研究,试验结果表明傅汝德数对内波形成影响显著。姚志崇等[13]对密度分层流体中拖曳球体激发内波特性进行试验,对体效应稳态内波和尾流效应非稳态内波的特征给出了直观表达,并获得了内波流场速度大小随内傅氏数的变化规律。

尽管简化模型试验[14–18]可针对研究问题给出直接的结果,但无法获得流场所有信息,不利于深入研究水下航行器水动力尾迹产生机理及其传播特性。因此,近年来,CFD方法以其可与试验媲美的精度,并可获得所有的流场细节等特点,正逐渐成为研究水下航行器尾迹特征的主要方法之一[19–25]。Wessel[26],Young[27]及David[28]利用数值模拟方法,研究了均匀流体及分层流体中水下航行器尾流特征,认为尾流结构及其发展均会受到流动方式及环境因素的影响。Sarakinos[29]利用代码程序Galatea-I对不同来流方向情况下,DARPA suboff模型水动力性能进行数值仿真。Abdilghanie等[30]对拖曳物体尾流诱发的随机内波进行了细致的数值模拟,基于计算结果,作者认为尾流诱发的随机内波是一个持续且复杂的过程。

本文将基于RANS方法,结合k-ε湍流模型及VOF方法,对suboff模型在均匀流体及密度强分层流体中运动时尾迹特征进行预报。通过对比分析2种工况下suboff模型水动力尾迹特征,以期实现suboff内波尾迹与开尔文尾迹不同的直观展现,并实现流体分层对suboff尾迹影响方式的清晰展示,进而为利用RANS方法预报suboff内波尾迹特征提供可行性支持及参考数据。

1 数学模型

1.1 控制方程

本文控制方程为三维不可压RANS方程,惯性坐标系下其方程表达式可表述为:

1.2 湍流模型

本文计算采用标准k-ε湍流模型实现控制方程的封闭。其湍动能k方程为

耗散率ε方程为

1.3 VOF自由面捕捉

VOF(Volume of Fluid)方法以流体占据网格单元的体积分数来实现对自由面演化的跟踪。在该方法中,所有流体满足同一动量方程,通过在整个计算区域上跟踪每一种流体在计算单元中的体积分数φq来确定交界面的位置。假设第q种流体在单元中的体积分数为 φq,则

φq=0,单元中不存在第q种流体;

0<φq<1,单元中存在多种流体,即存在流体界面;

φq=1,单元中全部为第q种流体。

由于φq沿流体界面法向变化最快,因此确定界面法向及φq值后,就可确定一条分割线来表达流体界面位置。

2 计算结果

2.1 研究模型

本文选用DARPA suboff标模作为研究对象。该模型是美国国防先进技术研究署(Defence Advanced Research Project Agency, DARPA)为建立suboff CFD分析软件验证数据库而专门设计的模型。如图1所示,模型由水滴形主体部分、围壳及4个对称尾翼组成。表1给出了该模型的主要艇型参数。

图 1 DARPA suboff模型Fig. 1 Geometry of the DARPA suboff model

表 1 DARPA suboff模型艇型参数Tab. 1 Principal dimensions of the suboff model

2.2 计算设置与边界条件

本文分别对均匀流体(case A)及密度强分层流体(case B)中运动suboff尾迹特征进行预报。考虑到流场的对称性,为节约计算资源,提高计算效率,本文采用计算一半流场的方式进行计算。计算域设置如图2所示。考虑到suboff尾迹传播距离远且持续时间久等特点,为实现对suboff远场尾迹特征的预报,计算域大小设置为:–100<x<20,0<y<40,–8<z<10。计算采用右手直角坐标系,坐标原点位于suboff艇首在静止水面的投影点,x轴沿艇长方向指向艇首,z轴垂直向上。本文计算中共采用7种边界条件:速度入口边界条件位于船首前方x=20m处,来流速度U=2.785 6 m/s;压力出口边界条件位于艇后方x=–100m处;y=0平面设置为对称面边界条件;y=40m平面设置为零梯度边界条件;z=–8.0m平面设置为可滑移边壁面界条件;z=10.0m平面设置为无穷远边界条件;艇体表面设置为壁面边界条件。

图 2 计算域设置Fig. 2 Computational domain and boundary conditions

液体密度分层设置如图3所示。其中,对于case A而言,ρ1=ρ2=997.561,而case B中液体密度设置为:ρ1:ρ2=997.561:1 030.0。对于 2 种工况,suboff均固定于上层液体中间位置。计算中,通过自定义函数设定不同密度流体范围及流动速度,实现对suboff匀速前行时流场的仿真。2种工况下具体计算设置见表2。

图 3 密度分层区域设置Fig. 3 Design of stratified fluid

表 2 计算条件设置Tab. 2 Computational conditions

2.3 网格

为节省网格数量,提高计算效率,本计算在近suboff模型周围采用非结构化网格,在远离suboff位置采用结构化网格。此外,为保证流场求解精度并更好地捕捉suboff尾迹特征,在艇体首尾、静水面及流体密度分层处进行了网格加密。case A与case B网格量分别为368万和494万。图4和图5分别给出了suboff表面网格及流体密度强分层工况计算域网格分布示意图。

图 4 suboff表面网格Fig. 4 Surface mesh of the suboff model

图 5 强密度分层工况计算网格示意图Fig. 5 Grid distributions for stratified fluid case

2.4 结果分析

1)网格收敛性验证

本文基于均匀流体中suboff运动粘性流场数值试验,根据网格在3个方向网格点布置依次根据倍变化的方式选取粗糙、中间及细密3种网格计算了计算收敛性验证,网格量分别为:130万、368万和1 040万。图6给出了3种网格计算得到的总阻力计算结果及其与实验结果的对比情况。图7为3种网格工况下,艇体压力沿船长方向分布计算结果及其与试验结果的对比情况。图6计算结果表明,3种网格计算得到的总阻力误差都在可接受范围之内。细密网格计算得到的总阻力系数更接近实验值,可能是由于细密的网格捕捉到船体周围的不易捕捉的小涡,使得阻力计算更加准确。图7表明3种网格艇体表面压力测量点计算结果都与试验值压力较为吻合。此外,图7结果还表明网格加密能够更好地捕捉艇体压力的突跃。考虑到计算资源限制,为兼顾计算精度与计算效率,本文将采用中间网格展开suboff尾迹的数值预报。

图 6 3种网格的总阻力计算结果与试验值对比图Fig. 6 Comparison of the computed resistance and experimental data

图 7 3种网格艇体压力计算结果与试验值对比值Fig. 7 Comparison of the computed pressure and experimental data

2)阻力

为研究流体分层对suboff水动力的影响,本文对均匀流体(case A)及强密度分层流体(case B)工况下,suboff阻力性能进行仿真计算,计算结果见表3。表3中结果表明B工况下suboff总阻力较A工况略高约0.77%。可见,流体分层对suboff所受阻力影响较小。这可能是由于B工况中,尽管流体存在强密度分层,但suboff仍位于密度较低液体层,流体分层引起的剪切作用对suboff周围流场影响有限所致。

表 3 不同工况下,suboff阻力性能计算结果Tab. 3 Computational resistance of two cases

3)艇体压力分布

为进一步研究A,B工况下,suboff阻力性能相近的原因,本文对2种工况下,suboff艇体中剖面压力沿艇长方向的分布及suboff艇体表面压力进行计算与对比分析。由图8和图9中计算结果可以看出,2种工况下,suboff中剖面压力存在3个峰值,分别为艇首、指挥台前端及尾舵前端,且以前两者最大。一方面,压力突跃对相应位置强度提出了要求,另一方面压力突跃强行改变此处水流状态,不仅加大了suboff阻力,更不利于suboff隐身性。为进一步提高suboff快速性与隐身性,西方军事强国已深入开展低矮流线型指挥台围壳研制工作并已在最新一代suboff上取得成功应用。同时,计算结果还表明,2种工况下suboff艇体表面压力差别微弱,进一步说明2种工况下,suboff周围流场相近,也从另一角度解释了2种工况下suboff阻力性能相近的原因。

图 8 2种工况下,艇中剖面压力分布Fig. 8 Computed pressure for two cases

图 9 2种工况下,压力分布对比图Fig. 9 Computed surface pressure for two cases

4)速度分布

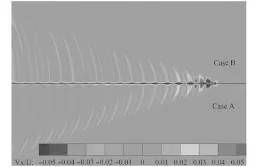

图10给出了2种工况下,x/L=0.978桨盘面处速度分布计算结果。图中结果表明2种工况下suboff桨盘面位置水流速度显著低于水流速度,且存在显著的流动分离。此外,图10结果还表明2种工况下,suboff桨盘面伴流场位置水流速度差别微弱,进一步说明B工况中流体分层对suboff周围流场影响较弱。图11为2种工况下,suboff中心位置所在水平面(z=–0.875 m)流场速度分布计算结果。从图中可以看出:1)由于suboff的存在改变了其后方水流的分布,其水流流速呈现出显著的开尔文特征。2)2种工况下,suboff尾迹横波波长相同。3)2种工况下,suboff周围水流速度相近,进一步说明B工况下,流体分层对suboff周围流场的改变较弱。4)2种工况下,远离suboff的位置suboff纵波尾迹流速相当。但suboff尾迹流场横波特征呈现出显著不同。具体表现为B工况下,suboff尾迹流场横波特征较A工况显著。说明流体分层引起的内波对suboff尾迹的影响主要表现为引起尾迹横波特征加剧。

图 10 2种工况下,桨盘面伴流场速度分布对比图Fig. 10 Wake at x/L=0.978 for two cases

5)尾迹特征

图 11 2种工况下,z=–0.875截面速度对比图Fig. 11 velocity at z=–0.875 m for two cases

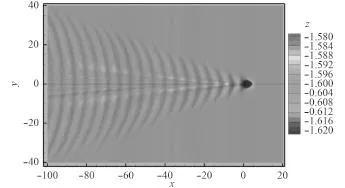

本文对2种工况下,suboff尾迹自由面特征进行计算分析与对比。图12为2种工况下suboff尾迹特征计算结果对比图。结果表明:1)2种工况下,suboff尾迹特征均呈现显著的开尔文波系特征;2)2种工况下suboff近场尾迹特征相近;3)2种工况下,suboff尾迹自艇后3个波长后尾迹特征开始呈现不同;4)B工况下,suboff远场尾迹中横波作用较A工况显著,且衰减速度缓慢。图13给出了B工况下,液体分界层处的内波尾迹特征计算结果。计算结果表明:1)内波尾迹通常呈现开尔文波系特征,但其艇后纵波的传播被约束在约5°范围内;2)内波尾迹中横波波长与A工况时横波波长一致;3)内波尾迹纵波沿艇后方向持续传播,波长可达几十倍船长,因此内波尾迹将有望和声波一同成为能在水中远距离传播信息的物理场,进而成为核suboff暴露的主要物理场。图12和图13结果表明,在本文研究工况下,液体分层引起suboff自由面尾迹特征的变化主要集中在艇后3倍波长范围之后,且主要表现为对suboff横波尾迹的加剧。流体分层引起的suboff尾迹特征更为显著,不利于suboff尾迹隐身性能。因此,在研究suboff尾迹隐身过程中,建议考虑液体分层引起的内波尾迹对suboff自由面尾迹特征的影响。

图 12 2种工况下,自由面尾迹特征对比图Fig. 12 Computed wave profiles for two cases

图 13 case B 内波尾迹Fig. 13 Computed internal wave profiles for case B

3 结 语

本文以suboff模型为研究对象,基于非定常雷诺时均N-S方程(RANS),数值研究了均匀流体及强分层流体中运动suboff模型粘性流场及其尾迹特征。通过对2种工况下,suboff阻力、艇表压力、尾迹流场速度分布及尾迹特征的分析与对比,直观地给出了流体分层对suboff水动力性能及其尾迹特征的影响规律。首先,以suboff模型在均匀流体中匀速前行工况进行了数值试验,计算结果与试验值吻合良好,说明本文采用的数值方法能够正确地预报suboff水动力性能。其次,通过网格收敛性验证,对计算结果的网格无关性进行研究。最后,进行suboff模型在强分层流体中匀速前行的数值试验,并通过对比均匀流体及强分层流体工况下suboff水动力性能及其尾迹特征,研究了内波对suboff流场及其尾迹特征的影响。就本文研究工况而言,计算结果表明:

1)2种工况下,suboff水面尾迹都呈现显著的开尔文波系;

2)2种工况下,suboff水动力性能差异较小,即流体分层引起的内波对近suboff周围流场的影响微弱;

3)2种工况下,suboff远场尾迹特征差异较大,即流体分层引起的内波对suboff远后方流场影响较为显著;

4)流体分层引起的suboff自由面尾迹改变主要表现对suboff横波尾迹的加强,包括波幅的增加与传播距离的增加。密度分层引起内波对潜体尾迹的加强,使得潜体尾迹在SAR图像中呈现出明暗相间的条纹,而这种影响将导致潜体的暴露机率大幅增加;

5)流体分层引起的内波尾迹也呈现类似开尔文波系特征,但其纵波波长可达几十倍船长,明显大于横波波长。即内波尾迹具有持续时间长,传播距离远等特点,因此内波尾迹有望和声波一同成为能在水中远距离传播信息的物理场,进而成为核suboff暴露的主要物理场。

基于上述结果,作者认为流体分层对潜体尾迹特征具有加强作用,不利于其隐身。因此,为准确研究潜体尾迹特征,保证潜体具备较高的尾迹隐身能力,建议考虑流体分层对潜体尾迹的影响,以加强潜体的安全性。此外,内波尾迹特征具备超远距离传播的能力,内波尾迹探潜必将成为一种探潜新技术。相关资料表明,国外正在开展水下直接探测潜体内波尾迹的研究。积极深入研究内波尾迹产生机理及其抑制措施对潜体隐身性能提高具有重要意义。