纸寄贞石——盛昱监拓《石鼓文》考略

文◆焦傲

石刻之祖《石鼓文》自唐初重现以来,其善拓传世至今者屈指可数。天一阁博物馆编《石鼓墨影——明清以来<石鼓文>善拓及名家临作捃存》一书,收录自明代中期至清代末期原石拓本十四种,太半庋藏博物馆。此编蒐集版本虽夥,却未包含罗振玉曾得并多次褒赞的一个重要版本——光绪乙酉(1885)国子监祭酒盛昱命黄士陵手拓《石鼓文》。

罗振玉《石交录》卷一,“盛昱令黄木父拓石鼓最善”条云:“宗室伯羲祭酒盛昱长国学时,曾命国子生黄君木父精拓石鼓文,于石泐处加意施墨,故宋拓所不可辨之残迹,转可辨识。其拓本最精善。至汪柳门及王文敏公先后继长国学,亦选精拓,然视黄氏拓本有逊色矣。宇内古刻,安得尽如黄君之拓石鼓,岂不善哉!”

《雪堂所藏金石文字簿录》“石鼓文盛伯熙祭酒精拓本”条云:“此宗室伯熙祭酒(盛昱)官国子祭酒时,命黟县黄牧父(士陵)手拓,毡墨至精,凡旧托不能辨之残画,皆明晰可见。前有篆文朱记,文曰:‘光绪乙酉,续修监志洗拓,凡完字及半泐字可辨识者,尚存三百三十余字,别有释。国子祭酒盛昱,学录蔡赓年谨次。’又有‘牧父手拓’印。牧父又尝校正天一阁本,刻石国学。伯熙祭酒后,王文敏公及汪柳门侍郎(鸣鸾)为祭酒时,并有监拓本,然不如牧父所拓之善矣。牧父工篆书,能刻印,曾校书于粤中广雅书局,十余年前已卒,不知有遗箸否。”

《石鼓文考释》序又云:“岁丙戌始得盛伯希祭酒监拓本,纸幅宽大,施墨精到,凡常本所不能辨之字,咸朗朗如拨云雾……”考丙戌为光绪十二年(1886),正是盛昱命黄士陵传拓《石鼓文》之后的一年。

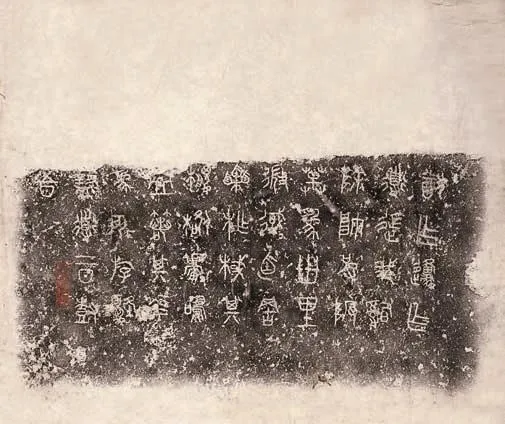

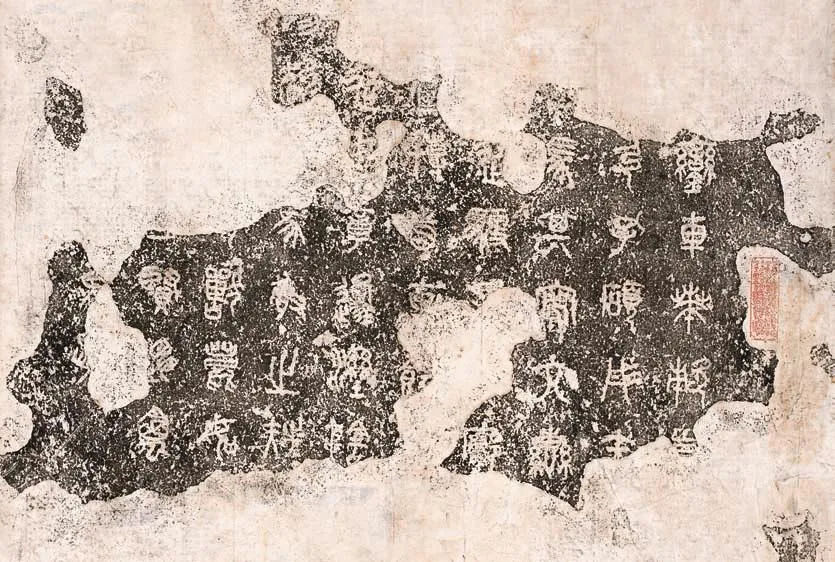

这一版本今已稀见,虽经罗氏多次著录,却难觅芳踪。伍伦拍卖访得淡墨精拓《石鼓文》原石本十纸,幸与罗振玉记载的清光绪十一年(1885)国子监祭酒盛昱命黄士陵所拓本特征一致。此本楮墨精良,字画清晰,石花粲然,如写其真。第四鼓(銮车鼓)最末行“允”字右侧石花上下连成一片,第十鼓(吴人鼓)“囿”字右下“木”部右上角已损。每纸均钤牧甫篆刻“光绪乙酉,续修监志,洗拓,凡完字及半泐字可辨识者尚存三百三十余字,别有释。国子祭酒盛昱、学录蔡赓年谨次”长方朱印。此印收录于《黄牧甫印影》,其边款曰:“多字印排列不易,停匀便嫌板滞,疏密则见安闲,亚形为栏,钟鼎多如此。乙酉秋九月,黄士陵制。”

近代金石学家任熹的《石鼓文概述》也著录了这一版本:“清盛昱拓石鼓文:按此本为清宗室盛昱官国子监祭酒时,命黟县黄牧父手拓,氈墨均精。凡旧拓不能辨之残画,皆明晰可见。罗振玉誉之曰:如拨云而见日星。拓本皆钤朱文长方篆印,文曰光绪乙酉,续修监志,洗拓。凡完字及半泐字可辨识者,尚存三百三十余字,别有释。国子祭酒宗室盛昱,学录蔡赓年谨次。又有牧父手拓之印。余藏一本,为罗纹纸所拓,有盛印而无黄印,当非牧父手拓者,然纸墨亦极见精妙矣。”

如任熹《石鼓文概述》所记,伍伦此拓亦未钤“牧父手拓”之印。查《黄士陵印谱》有“穆父手拓”朱文小方印一枚,文字与罗氏拓本不全符,不知是否为同印误记、钤印不同印章或另有他因。

总之,伍伦此番征集到的《石鼓文》原石整纸拓本是光绪十一年(1885)由时任国子监祭酒的盛昱组织监拓的。通过纸上钤印的黄士陵篆刻的多字印可知,石鼓在拓前经过精心清洗,故而拓本文字清晰,石花自然。尽管不能确定伍伦此本是否为黄士陵手拓,但从拓本对墨色浓淡的选择、字口轮廓的把握、石泐处精妙的处理判断,此本必出自经验丰富、有一定金石学素养且鉴赏能力非凡的传拓高手。而这次拓石的目的是,为重新摹刻阮元摹刻的天一阁藏北宋本《石鼓文》准备参照底本,从而直接决定了这个版本在各个方面精益求精,力求做到无懈可击,故罗振玉认为其“最精善”,远胜汪鸣鸾、王懿荣拓本。

伍伦秋拍 清光绪十一年 盛昱监拓《石鼓文》之一

伍伦秋拍 清光绪十一年 盛昱监拓《石鼓文》之二

故而伍伦“盛昱监拓《石鼓文》”虽为光绪中后期所拓,却是研究《石鼓文》原石拓本与摹刻不可或缺的重要版本之一,兹述如下:

首先,盛昱监拓《石鼓文》,是盛昱重摹阮元刻天一阁北宋本《石鼓文》的重要参照物之一。

伍伦秋拍 清光绪十一年 盛昱监拓《石鼓文》之三

伍伦秋拍 清光绪十一年 盛昱监拓《石鼓文》之四

清嘉庆二年,时任浙江学政的阮元(1764-1849)摹刻了天一阁藏北宋本《石鼓文》,石置于杭州府学。光绪十一年九月,担任国子监祭酒的宗室名士盛昱,命人清洗石鼓,令正在国子监南学学习的黄士陵氈蜡精拓,并刻多字印钤盖以志纪念。光绪十二年八月,盛昱根据阮元摹刻的天一阁藏宋拓本《石鼓文》重刻摹并刻石,其跋曰:“光绪十二年八月,国子监祭酒宗室盛昱重摹阮氏覆宋本《石鼓文》刻石,龛置韩文公祠壁。崇志堂学录德清蔡右年校文,监生黟县黄士陵刻,拔贡生诸城尹彭寿续刻。”

此刻出于蓝而胜于蓝,字形饱满,线条中实,气息高古,近于原拓。它对石花的摹刻,肌理自然,璀璨而不失古朴,尤其是将成片的石花处理得与盛昱监拓《石鼓文》非常接近,远胜于阮刻《石鼓》。这一方面是由于此次摹刻出自篆刻大家黄士陵和金石学者尹彭寿之手,另一方面则是因为除了如阮元一样参考早期善本,盛昱等人比阮氏多参考了国子监珍藏的原石及逼真而清晰的近拓精本——即于光绪十一年由黄士陵传拓或监拓的本子。

其次,盛昱监拓《石鼓文》的面世不但丰富了《石鼓文》原石拓本的图像资料,而且重现了黄士陵“印外求印”的精妙篆刻艺术。

盛昱监拓《石鼓文》虽经雪堂盛赞,却鲜见拍场。此番目睹,一可窥见牧甫手拓(或监拓)之气韵,一可领略黟山篆刻之风神,胜抚钤印之谱。“光绪乙酉,续修监志,洗拓。凡完字及半泐字可辨识者,尚存三百三十余字,别有释。国子祭酒宗室盛昱,学录蔡赓年谨次。”印文有46字之多,直取《石鼓文》秦篆,笔画纤细而遒劲,繁缛而典雅,结体灵活多变,避让有序,刀法光洁无伦,古气穆然。印证了黄士陵弟子李茗柯所说的:“悲盦之学在金石,黟山之学在吉金;悲盦之功在秦汉以下,黟山之功在三代以上。”

第三,由盛昱监拓《石鼓文》上所钤黄士陵篆刻的印章,可以钩沉盛昱组织摹刻《石鼓文》的相关人物生平,以补史阙:

其一蔡赓年与蔡右年

光绪乙酉(光绪十一年,1885年),黄士陵赴北京国子监进修金石学。其间,黄士陵刻有一方“表石经室”白文印,其边款云:“光绪十一年,国子祭酒宗室盛公,奏/准修补太学石壁十三经,属/千禾先生校其误,作石经表四卷,因颜其堂曰表石经/室。黄士陵并志于南学西舍”。另有一朱文印,印文曰:“光绪十一年国子学录蔡赓年校修太学石壁十三经”。其边款云:“月前用七缗购得朱博残碑一纸,爱之甚,每举笔辄效之。此印特仿孟伯山狄修路记,运刀时仍走入朱博碑字一路,下愚不移一至于此。千禾先生教之则幸矣。黄士陵并志。”

伍伦秋拍 清光绪十一年 盛昱监拓《石鼓文》之五

此二印记录了同一件大事,即光绪十一年补修太学石壁十三经。印主人是国子学录蔡赓年。黄士陵为蔡氏刻印颇多,诸如“赓年印章”(边款:略师朱博残碑而参以己意。牧父。)、“赓年私印”(边款:千禾先生永用,黄士陵镌。)、“千禾”、“千禾学篆”(边款:乙酉重九后二日)、“千禾所书”、“千禾手”、“有志千本”(边款:乙酉秋九月)、“盅斋言事”等,俱精。这些印章多是黄士陵在国子监其间所制,通过印面与边款可推知,国子学录蔡赓年,字千禾,号盅斋,室名“表石经室”。

蔡赓年于《清史稿》无传,但尚有其他资料可查。光绪十一年(1885),蔡赓年奏修《乾隆石经》,《历代石经研究资料辑刊》第八册收录的清抄本《奏修石经字像册》四卷,卷首载其《奏修<石经>文字样本》:“堂谕《乾隆石经》,字迹岁久受损。本堂于七月间奏准请遵《钦定考文提要》及时修刻在案,着派蔡赓年敬石刻编册呈堂,覆定发修。此谕。光绪十一年十二月十五日,学录蔡赓年遵奉谨编。”抄本扉页题:“蔡赓年,字崧甫,德清人。咸丰辛酉科优贡生,同治丁卯科举人,官国子监学录。”与黄士陵为其所刻印章称谓“千禾”不一。核以《国朝两浙科名录》,该科确有蔡赓年其名,德清人,不记其字。

翻检史料,蔡赓年还曾参与编纂《光绪顺天府志》。光绪十一年三月二十五日,毕道远、周嘉楣《奏为顺天志书稿本告成现经开雕定限竣事折》中,提到编纂者中有“国子监学正蔡赓年”,如《京师志·学官》下即署“德清蔡赓年纂,江阴缪荃孙覆辑”。亦不可见蔡氏字号。

时至光绪十二年,盛昱组织重摹阮元刻天一阁北宋本《石鼓文》,石后有跋曰:“光绪十二年八月,国子监祭酒宗室盛昱重摹阮氏覆宋本石鼓文,石龛置韩文公祠辟。崇志堂学录德清蔡右年校文,监生黟县黄士陵刻,拔贡生诸城尹彭寿续刻。”此“崇志堂学录德清蔡右年”是否与校修乾隆石经、洗拓《石鼓文》的学录蔡赓年是同一人呢?

蔡右年之名又见于陆心源纂辑的《唐文拾遗》,卷首参订姓氏中有“德清蔡右年松”之名。柯劭 有《简蔡崧甫》诗。 黄士陵也给蔡右年刻过印章,白文,边款“牧甫篆刻”。从中并不能得知其字号。

所幸,朴真奭《好太王碑拓本研究》 一书的资料编收录了一则蔡右年所作跋文:“好太王碑在海东高山之巅,古扶余国,今开原界山,临辽河,河西即高丽。解地危崖。故此碑传本极鲜。光绪己丑,厂肆博古斋遣工往拓。经数月之久,得十数本。宗室伯羲祭酒,师王正孺,黄仲弢,两编修,沈子培比部,天池舍人及右年,各以白银十金购存一本。舍人即付装潢,兹取山东王孝廉续藩释文附于后而属。右年为之记,时辛卯二月。”钤印“蔡右年”(白)、“千禾”(朱)、“*赓年光绪丙戌鉴名”(白)。前二印正是出自黄士陵之手。

缀合诸多材料可推知,蔡赓年又名蔡右年,生卒不详,浙江德清人,字千禾,又字松、崧甫,号盅斋,室名“表石经室”。咸丰辛酉科优贡生,同治丁卯科举人,累官至国子监崇正堂学录。光绪十一年十二月十五日,编纂《奏修石经字像册》四卷,校修《乾隆石经》;光绪十二年八月,为盛昱重摹阮氏覆宋本《石鼓文》校文。此人博学洽闻,富藏金石文字。参与编纂《光绪顺天府志》、《唐文拾遗》等。与金石篆刻大家黄士陵交游。

其二黄士陵与尹彭寿

根据黄士陵篆刻的“光绪十一年国子学录蔡赓年校修太学石壁十三经”一印边款,可知其在京学习期间,曾以七缗钱购得刚出土的朱博残碑拓片,爱不释手,屡屡取法篆刻。如“我生之初岁在丙辰惟时上已”一印边跋即云: “朱博残石出土未远,余至京师,先睹为快,隶法瘦劲,似汉人镌铜,碑碣中绝无而仅有者,余爱之甚,用七缗购归,置案间耽玩久之,兴酣落笔,为蕴贞仿制此印,蕴贞见之,当知余用心之深也。黄士陵并志于宣武城南。”

相传 “朱博残碑”光绪元年出土于山东青州东武县旧城,归诸城尹彭寿,得石后即颜其堂曰“博石堂”。但此碑系镌刻手段十分高明的伪刻。罗振玉《石交录》云:“近人于古刻刻往往是非倒置,如朱博残碑乃尹竹年广文所伪造,广文晚年也不讳言。予曾以书质广文,覆书谓少年戏为之,不图当世金石家竟不辨为叶工之龙也,其言趣甚。”

伍伦秋拍 清光绪十一年 盛昱监拓《石鼓文》之六

更为有趣的是,光绪十三年(1887)黄士陵离开京师赴粤,将未完成的《石鼓文》摹刻工作交给了“朱博残碑”的伪造者拔贡生尹彭寿。尹氏淹博嗜古,精训诂,工篆隶,无疑是接任黄氏的最佳人选。至于黄士陵后来是否发现“朱博残碑”是伪刻,甚至从坊间听闻作伪者乃尹彭寿,倒是有一方刻给俞旦的印章可供揣测。此印以阳文刻“伯惠”二字,明显有《朱博残碑》遗意,但其边款云:从前喜用朱博残石刻字入印,今亡之矣,牧甫。

其三汪鸣鸾拓本

在罗振玉对盛昱监拓《石鼓文》的多次著录中,反复提到一个汪柳门(鸣鸾)拓本,认为其“视黄氏拓本有逊色”,“不如牧父所拓之善”。同时,还认为汪氏拓本晚于盛昱拓本。

关于汪鸣鸾拓本的记录,上海图书馆有一册王楠旧藏的明中后期拓《石鼓文》,此本后归吴昌硕。册尾有晚清民国间人杨峴、潘钟瑞题跋。杨峴乙酉蜡月题跋曰:“苏州汪柳门宫詹以罗纹纸精拓,亦颇可玩。但乏旧气耳。”潘钟瑞光绪十二年丙戌夏五题跋:“亭汪君官司成时,监视精拓者,余得其一通。仓公爱而索之。余索其手临一通以相易。”

光绪十二年(1886)丙戌九月,吴昌硕与好友潘钟瑞同游虎丘,潘知道吴昌硕一向对石鼓文有嗜癖,就以家藏汪鸣銮手拓《石鼓文》相赠。吴昌硕如获至宝,终日挥毫临习,心摹手追,并作《瘦羊赠汪亭司业(鸣銮)手拓石鼓精本》 长诗以答谢:

那么,汪鸣鸾拓本是什么时期的呢?从与汪鸣鸾处于同一时代且有所交游的潘钟瑞和吴昌硕的说法,当拓于汪鸣鸾任国子监司业之时。晚清洋务运动的主要负责人之一沈桂芬在作于光绪己卯夏五月的《成均课士录序》14中云:“学中课艺,岁久未刊,散佚滋惧。柳门汪少司成甄择而录之。”其目录首页载“司业汪”之名。清·王用臣《幼学歌》卷四《各衙门官职称名·京官各官职》:“小司成乃司业称。”“小司成”即“少司成”,光绪己卯即光绪五年。《清史稿》又载:“光绪五年己卯八月,命翰林院侍讲汪鸣鸾提督江西学政。”由此可推知,汪鸣鸾任国子监司业之职的时间不晚于光绪五年八月,即1879年。也就是说,汪鸣鸾《石鼓文》拓本当属光绪初年拓本。

这一时期的拓本可称为“囿字本”。第十鼓“囿”字右下“木”部右上角未损。朵云轩藏有一种《石鼓文》清光绪初年拓本,为罗纹纸精拓,可能就是汪鸣鸾任国子监司业时所拓。

但即使是这样精良的拓本,在金石巨擘罗振玉眼中都远不及盛昱监拓之本,且伍伦此本为盛昱监拓本首见拍场者,又有黄士陵篆刻多字印增色,是为历代《石鼓文》善拓中的佼佼者!

值得玩味的是,吴昌硕在两罍轩中结识了汪鸣鸾,又得柳门手拓《石鼓文》,书艺大成。黄士陵有一枚印章的边款是“己卯客江西……”15,这正是汪鸣銮光绪五年初至豫章之时。光绪十二年,黄士陵国子监肄业,赴广州,摹刻《石鼓文》的重任落于尹彭寿之身。汪鸣鸾也在这一年任广东学政。光绪十四年,吴大延请黄士陵和尹彭寿为其宝藏的古印辑拓《十六金符斋印存》,赋诗曰“古玺得至宝,文字秦燔先”…… 今伍伦本盛昱监拓《石鼓文》重现于世,将过往百年间金石人物往事钩沉,所谓“冥冥中自有神物护持”,此之谓也。