专家(主义/知识)的终结?

——公民科学的兴起及其意义与风险

刘翠霞

(南通大学 管理学院,江苏 南通 226019)

二十世纪八十年代以来,科学与公众的关系成为STS研究的一个重要领域,欧美学者纷纷围绕不同的项目主题对此展开了细致深入的理论和经验分析*比如诺丁汉大学的“Making Science Public”项目,2006年由帝国理工学院发起的Science and the Public项目,后来更名为Science in Public,每年召开一次年会,吸引了来自全英以及世界各地的学者的参加。。其中从“公众理解科学”(Public Understanding of Science,简称PUS)到“公众参与科学”(Public Engagement*关于公众参与科学中的“参与”一词,在相关英文学术文献中经常有三个对应的单词出现,participation (in)、engagement (with)和involvement (in),关于这三者的区别,参见J. Patrick Wooley, Michelle L. McGowan, et al. 2016. Citizen Science or Scientific Citizenship? Disentangling the Uses of Public Engagement Rhetoric in National Research Initiatives. BMC Medical Ethics. Vol.17 Art.33. DOI: 10.1186/s12910-016-0117-1. 文中指出,P意指作为数据提供者的公众的“分享式参与”,E意指作为互动协作者的公众的“协作式参与”,I意指作为规划设计实施者的公众的“共创式参与”。with Science)的转向无疑是最受关注的议题之一。与之伴随而来的“公民科学”(Citizen Science,简称CS)运动的勃兴更是将公众参与的范围全程扩展到了科学知识生产、分配、交换与消费的各个环节,公民民主诉求也超越了政治与经济范畴而顺势延伸到了科技决策与科研过程之中,科学与公众之间的知识鸿沟日益缩减,“专家与外行”的界限也渐趋模糊,“专家(知识)终结”、“集体分配智识时代的到来”[1]363、“专家(知识)分布的社会化趋势的出现”[2]215的欢呼及言论屡屡现于媒体报端及相关学术研讨中,知识民主与正义也因此得到了落实与伸张。公民科学的兴起既是专家主义弱化的产物,同时也进一步终结了唯专家论的专家主义,但这并不意味着它的发展不需要专家及专家知识,专家的泛化或缺失引致的“专家(知识)的终结”并不利于公民科学的有序运行与可持续发展。如果因为专家主义的终结而彻底否定专家(知识)在现代社会的意义,无视专家(知识)存在的必要性,则很可能深陷认识论的相对主义、伦理规范的撕裂以及实践失灵的困境。而柯林斯(Harry Collins)与埃文斯(Robert Evans)近年来提出的科学的社会研究的第三次浪潮——专家知识与经验的研究(Studies of Expertise and Experience,简称SEE)[注]关于expertise的中文译法,目前主要有三种:第一是译为“专长”,比如成素梅等人翻译的塞林格和克里斯主编的《专长哲学》一书,2015年11月由科学出版社出版;第二是译为“专能”,比如谭笑在《开放时代》2014年第6期发表的论文《技术问题决策中的专家话语与公众话语——柯林斯<重思专能>的方案》;第三是译为“专门知识”,比如王华平与许为民在《自然辩证法研究》2007年第3期发表的论文《STS:从SSK到SEE》中的译法。事实上,从词源来看,expertise一直包含有双重含义,一为强调knowing-how的技能,一为强调knowing-what的知识。参见Fernand Gobet. 2016. Understanding Expertise: A Multidisciplinary Approach. London: Palgrave. P.2,这里笔者将之译为更具有现代科学意味的“专家知识”,是想凸显其背后隐含的主体性诉求。是应对公民科学难题与专家(知识)[注]文中对科学与专家的理解是基于现代社会与境的,科学是抽象的专家(系统),而专家是具身化的科学,是科学意象的俗世扩展。对普通公众(公民)而言,专家是科学(家)在日常生活中的代言人,科学经由专家(知识)嵌入常人世界,而科学性构成了专家合法化的主要来源。[2]终结风险的有效尝试性策略之一。

一、科学与公众的分立及专家主义的出现

尽管学术界关于近代科学的诞生究竟是一种偶然还是必然存在诸多争议,但在“科学的建制化或曰职业化历程开辟了知识劳动分工的新格局”这一点上,基本达成了共识。最初从事相关研究活动的人如何从常人中分离出来最终成为科学家,其中牵涉权力、市场、信仰、心理、资本等多重场域复杂交织的动力机制,是科学史学家们经常着力探讨的问题。对那段历史的还原与再构超出了笔者的能力范畴,本文主要关心的是这种分离中体现的“殊异对照”的意义及其对理解“科学的划界问题”的启发。科学从人类知识体系中脱颖而出,科学家从普通人中疏离开来,意味着“常识”与“公众”成为科学述说的参照系,科学与公众的二元图式构架成功地在知识阵地上垦掘出一条深邃的堑壕,并通过知识装备的有无多寡自然地谋定出相应的智识权威等级:知识贵族与知识平民。因此,科学的划界问题不再仅仅局限于知识性质维度上的科学与非科学或伪科学之分,其在主体因应向度上更多地表现为科学家与公众的分立。而从科学的社会功能的发挥以及知识社会的形成与演变轨迹来看,这种分立“并非科学活动的副产品而是其基础”[1]366。

伴随着科学家群体自我认同以及职业身份确证与声望提升的需要,加上科学作为第一生产力的神奇效果的凸现,将公众“他者化”以及公众的区隔变得愈加重要,对公众这一参照系的“底层化”定位与“污名化”处理也愈益明显。科学家发明了一整套专属词汇语令、程序及方法,将自身与作为“他者”的公众分割疏离开来。关于这一点,吉登斯曾用了这样一个形象的比喻:科学“恰似某种不对外开放的商店,其内部人员所使用的专门术语方法是存心修筑起来以阻隔外人进入的厚重高墙”[3]78。经过一系列他者化和区隔化的努力,科学成为纯洁高尚的代名词,成为不应被科学家以外的“他们”污染的、能够为上帝争得荣耀的事业。因此,普通公众是没有能力也无法理解科学的,他们不需调用“公民”身份,只需作为消费者4[40]与受惠者承接科学的福音恩赐即可。不仅如此,在科学家的心目中,随着知识专业化的不断加强和职业归属感需求的迫切增加,除了公众本身是“无知的”之外,就连向公众普及传播科学知识也被认为是“无能的”科学家退而求其次的无奈选择。在他们看来,“科学的大众化往好了说充其量也不过是将科学知识‘权宜’简化后的低层次的教育任务而已,而往坏了讲其实际是对科学知识的过度简化与歪曲”[5]519,因此,“科学家卷入科普被认为是羞耻的事情”[6]s159。这些观念的流行进一步拉大了科学与公众之间的距离。

与此同时,科学家盛名化与公众污名化的并立逆行也极大地改变了传统的“专家-外行”观念。一方面,现代的专家不再是仅仅建立在朴素的经验主义基础之上的“内行”或“能手”,而是更加强调以科学性作为核心表征的高级专业人才;另一方面,“外行”这一中性的日常用语中暗含的对“内行”的客气尊重,在科学主义的光环之下日益演变为公众对专家的敬畏崇拜与俯首顺从。换言之,传统的具有地方性与情境性、强调知识技能的默会性与传承性、同时重视生活实践与经验技能的专家,在强大高能的科学力面前已然相形见绌,日渐被更具时空脱域性、追求客观性与创新性的现代科学型专家所替代。借由科学万能论的助力,专家至上的观念日益确立稳固起来。公众不断将自身的知识主权让渡给各领域的专家,更加认可专家的认知权威地位,无条件地信任与遵从专家的建议,对专家的依赖与日剧增,日常生活行为与决策也越来越离不开专家的指导干预。由此,作为科学主义变体形式的专家主义以更为“接地气”的方式在日常生活世界立定了其行动导向逻辑与意识形态地位。

二、公众对科学的信任危机与专家主义的弱化

尽管科学作为进步繁荣与成就幸福的保障,在现代社会中扮演着越来越重要的角色,科学主义及专家主义甚至也因此成功地嵌入宏大叙事实践中,实现了对生活世界的殖民,但是随着一系列与新科技发明有关的灾难性事件的爆发及其不可预知的严重后果的积聚累加,比如大规模杀伤性武器的研制使用、切尔诺贝利核电站泄漏事故、孟山都丑闻,以及生态环境的恶化、全球气候变化的威胁等等,人类开始从科技生产力的美好期冀中醒悟过来,意识到风险之于科技进步的随附性,觉知到科技的负能量及其巨大的破坏力。科技触发的风险社会的到来使人类对未知以及不确定性的恐惧日益加深,本体安全感也日益受到侵蚀,在享受作为万物之灵的荣光之时,人类也因栖居于随时可能喷发的火山口上而从未感到如此的不安与焦虑。

再者,随着大科学、后学院科学、后常规科学对传统小科学的取代,知识生产范式也由强调科学发现与自治霸权的模式1让位给应用导向的、跨学科的、着眼于知识分配的社会性与问责解释多样化的模式2[7]144。由此,科学家从事科学研究不再仅仅出于好奇心与兴趣,而更多地受到个人抱负、政治关切、基金资助等的驱使。与之相伴的科学与政治经济之间的交织纠缠使当代科学的发展面临“科研队伍结构失衡、成果发表压力大、适者生存的残酷竞争、赢家通吃的弱肉强食、优先权署名权的争夺、完全依赖团队合作”[8]892等难题。与此同时,科学界的越轨失范行为日益增多,如造假、抄袭、剽窃、篡改数据、滥用经费、利益输送等,加之不同研究者对同一科学问题的看法往往存在明显的分歧,科学知识的可错性、犹疑性和协商性日益显露,科学家也不再是“神圣的天使”,而是具有偏见和自私自利性的“常人”,公众开始质疑科学的可靠性与合法性,科学是否值得信任成为公众最为关心的问题之一。换而言之,正是由于科学研究本身“目标的价值负荷性、推理过程的可错性与适用范围的过度概化”[9],引发了公众对科学的“不遵从”,而这一科学祛魅的过程直接抽掉了公众信任科学的根基,“真实的”科学并不像我们想象得那么可信。

此外,现代社会公民意识的觉醒以及民主自由平等诉求的高涨,使得公众对正义的追求日益从政治权力与经济利益领域扩展到知识领域。尤其是在知识就是权力和生产力的时代,在运用专家治国以及强调技治主义来谋求政治合法性的时代,在“对专家的认知权威主义的广泛依赖成为民主面临的最大障碍”[10]57的时代,知识正义在很大程度上决定着其他领域的正义。而科学神话的破灭以及科学主义的解体,大大激发了公众的反思批判意识和认知自主性,使公众认识到自身在知识面前的行动者与评判者身份,甚至酝酿出了“新的独立宣言,即……公众拥有所有自明的真理……一切都是可知的,每个人在任何问题上的观点都同他人一样好”[11],公众开始摆脱对科学专家的绝对依赖,转而寻求在“权力的毛细血管”无处不在的社会生活中更深层次的知识民主及正义。这意味着,并非是公众对科学的无知或“缺失”,而是科学专家的精英偏见[12]117与公众的过度遵从阻碍了科学事业的发展。伴随着对科学及其知识权威性的种种质疑,公众对专家的信任危机也日益凸显。既然位于人类知识金字塔顶端的科学都如常识一般难免社会建构与权力利益负荷的命运,那么以科学性作为最高准则的专家的形象也必然不是完美的,正如Sellinger与Crease指出的,“专家并不是作为拥有无误的、确定和客观的自足自负的天才出现的,……他们是平凡的、有偏见的人,他们的成败是由其在以分配知识和声望为目标特征的竞争性网络中的工作体现出来的”[13]271。也就是说,专家像常人一样,即便在其专业领域内也是会犯错的,他们以自身掌握的知识作为谋生手段,在激烈的竞争压力面前,同样会有意无意地带着某些偏见和先见,运用日常生活中习得的“伎俩”或“心机”去赢得相应的声望和资本,以确保专家身份的殊荣及其地位的权威性。但长久以来,专家的这一“常人”面相被其“先知”光环遮蔽了,他们依仗知识威权理直气壮地“站在了民主价值观的对立面”[14]371,利用掌握的知识话语特权,成为知识的权贵阶层。这种专家文化显然与现代社会的民主正义诉求是相抵牾的。正如许多批判主义者所指出的:“专家关于现实的种种声称与表征生产出的是意识形态的话语结构,它们不知不觉地被公众接受为事实,但实际上其中充斥着父权制、种族主义等类似的修辞表达。”[15]137因而,“专家权力成为当今不平等和压迫存在的主要来源”[15]123,公民的很多权利事实上被专家剥夺了。要真正实现民主正义,必须减除对专家的过度倚重,撤销专家享有的种种特权,“要信任你自己的理性,不要让任何专家告诉你什么是良善幸福的生活”[16],打破专家主义的强权逻辑,以为在最隐秘的科学知识领域内的民主正义的贯彻实施奠定基础。

三、公民科学的兴起与发展

面对公众对科学的信任危机以及公民民主诉求向知识领域的纵深扩展,如何重塑科学、专家与公众之间的均衡和谐关系,确保知识正义之路的畅通,使科学与专家系统的运转更好地推动公共福利的增加并服务于社会的发展,成为当代亟须解决的最紧迫的问题之一。二十世纪九十年代,随着科学家和人文社会学科学者对科学知识性质反思的深入,以及高等教育的普及及其对现代公民精神培育的重视,加之网络信息技术与社交媒体的发达,强调“公众参与科学”的公民科学运动开始兴起。围绕“参与民主决策”和“参与项目研究”,公民科学形成了两种不同的传统,由此也发展出了多样化的类型范畴,拓展了公民科学的价值功能。

(一)兴起的条件及理据

在科学主义与专家主义的保驾护航之下,科学与公众的二元对立得以维持至今,但因此而付出的代价也是巨大惨痛的,科学与专家作为“大一统的、普遍意义上的权威的源头”[17]110,给人类带来了诸多极具毁灭性的风险,科学与专家的公信力日益流失,公众对科学与专家的信任危机日益加重。这是公民科学得以产生的最深层次的结构性动因。但这种结构性动因的发力也离不开科学家抑或专家的自我反省、公民参与精神的调动、科学家与公众作为公民的同一性的在场以及外部先进发达的信息媒体工具的助益。

在科学最初遭遇公众的信任危机进而影响科学研究事业的发展之时,科学家群体及相关专家开始正视自身与公众之间的关系,意识到科学知识的普及传播以及科学大众化的重要性,认为“公众的科学素养越高,越是了解科学知识,就会越热爱信任科学”,由此,公众理解科学运动在科学家共同体、政府及各种学术机构团体的推动下开展起来。但这种建立在认知不对称基础上的自上而下的科普模式并未取得预期的效果,公众的科学素养并未得到提升[18],反而再生产了科学与公众之间的不平等关系,“维护了知识的等级体系”[19]598。事实上,公众在理解科学的过程中,情境性因素发挥了很重要的作用,公众对科学知识的消化吸收总是要经过传统习俗、生活常识、周遭环境、个人经历、风险感知以及价值观等多重力量的干扰过滤[20],而且公众掌握的地方性知识和生活智慧有其特定的效能,甚至丝毫不逊色于科学知识。同时,随着科学大战的爆发,科学家群体也越来越深刻地认识到,科学知识本身的不确定性以及科技发展的风险,开始重视公众持有的常识及“常人理论”[21]的价值,将“公众理解科学”(PUS)逆转为“科学家理解公众”(Scientific Understanding of Publics, 简称SUP)[22],强调科学家在研究中应承认并吸纳常人的智慧,积极动员鼓励公众参与到科技事务的决策以及科学研究项目当中来,从而推动了理解模型向参与模型的革命性转变[注]关于科学与公众的关系及其理论模型,笔者曾查阅了国内外大量文献并进行了梳理,参见拙文《公众理解科学:模型变革与范式改进》,载《南京师大学报(社会科学版)》2017年第6期。。这种学术性的内省反思之路,为公民科学的兴起提供了最具说服力的学理依据。

当然,除了对科学与公众张力关系理解上的观念图式的转换变迁之外,从公众到公民的身份回归或曰地位跃迁,以“科学的公民权”(Scientific Citizenship)作为法理依据,以现代公民固有的民主平等理念及自主参与意识作为义理基础,强调公民权不应仅仅局限于政治经济领域,也应包含知识权,不只有专家能够生产知识,从而将科学(专家)与公众的关系拉回到公民的视阈范畴中加以审视,也为公民科学的诞生打下了坚实的能动性桩台与主体性根基。由于公众这一称谓天然地蕴涵着其上层对立面“专家”“精英”等的存在,在这一意义上,公众是个悲悯的底层概念,更多地意指“未及分化的被动消极的知识认购消费者”[1]363],其映射出的是知识弱势群体的意象,甚至被理解为“乌合之众”。而公民则是相对中立的概念,是具有多重动机的明智个体,不需要对立的参照群体来彰显其词义。从语用学的角度来讲,它具有主动的语义特性,通常运用于积极肯定的语境之中,暗示着某种参与公共领域事务的行动力,带有鲜明的权利自由平等意味。摒弃公众的知识底层地位,引导公众走出科学精心巧制的牢笼迷宫[注]参见Brian Wynne. 2014. Further Disorientation in the Hall of Mirrors. Public Understanding of Science. Vol.23 No.1, pp.60-70. Wynne提出在研究科学与公众的关系时,用public disorientation by science替代public understanding of science的分析会更有益.,重视公众本质上的公民身份,将作为纳税人和知识消费者的公众纳入知识的生产、分配与交换过程中重新审度,正视“无论是科学家、专家亦或公众都是公民”这一基本事实,深刻意识到他们作为公民主体的同一性,具有相同的心智框架,因而可以彼此“抵达”,这样科学(专家)与公众之间的隔阂鸿沟便有了跨越连通甚或填平消弥的可能,公民科学的出现也因此有了合情合理的根据。

另外,当代网络信息技术的发展以及社交媒体的发达,也为公众参与科学提供了各种便捷快速的手段和工具,全新的“数字世界跨越了地理界限、观念与文化界限,创造了多样化的在线共同体”[23],从而直接拉动了公民科学的兴起。同时,网络搜索引擎日益取代实体专家,成为公众日常生活中重要的信息和知识来源,依赖无所不知、无所不能的计算机网络,人人都可以成为专家,对科学与专家的监督监控评价也变得不再那么遥不可及,科学与公众间的界限日益模糊,这些都为公民科学的产生发展奠定了技术与实践基础。

(二)两种传统及其范畴化

公民科学运动的兴起及其引领的科学技术创新发展的新景观目前已经遍及西方大多数发达国家和一部分发展中国家,诸多非政府组织、科技协会、科研团队等都积极参与到公民科学的组织与实践当中,原有的知识生产与管理格局幡然改观。越来越多的学者开始投入公民科学的研究之中,相关的学术刊物、会议、团体、论文著作也日益涌现。当然,作为一个新出现的概念,加之其构成词“公民” 与“科学”本身词义的复杂性,对于何谓公民科学,无论在学术探究还是具体实践中,都尚未达成一致共识。如科学家以公民身份参与政治事务是否属于公民科学?公众作为社区代表参与环境风险评估呢?病人提供个人相关信息给医生开展相应研究呢?志愿者参与医学临床试验呢?公众接受科学家调查呢?网民参与一些与科研有关的在线网络游戏呢?一些并未受过专业科学训练但沉醉于科学发明的“科学狂人”或“民间发明家”进行的发明研究呢?中小学课堂上的科普教育呢?总之,公民科学意义的多样性导致其界限的模糊性和理解的多元性,这一方面使得公民科学面临碎片化的风险,这种整体性语境的缺失会使其陷入内耗的漩涡,无法应对内卷化与理论化难题,另一方面又因其对诸多理论概念的敏感性和粘连性,以其能指的灵活性拓展了所指的开合空间,从而使其成为激发更多学术想象力与实践创造力的索引性概念。

当然,这并不意味着公民科学就是毫无共识统一性的概念。在公民科学的诞生过程中,英国的Alan Irwin和美国的Rick Bonney两位学者做出了开创性的贡献,他们几乎同时在1995年首先提出了公民科学这一术语并使其影响力迅速扩展,但由于英美不同的学术研究取向,他们对公民科学的理解也存在诸多差异,这也使得公民科学的语义圈在产生之初便循着两条线索或两种传统扩展开来:一种是以Irwin为代表的民主决策传统,提倡给作为公民的公众以平等的科学话语权以及科技决策的公开性和透明性,强调公众导引科学研究的解放意义[24];一种是Bonney倡导的项目研究传统,呼吁超越传统的科学体制化界限和语境,吸纳作为公民志愿者的公众参与到科学研究项目中来,与科学家一起规划设计研究方案、收集分析数据,共同推动科学知识的生产进步。两种传统衍生出了诸多关于公民科学的不同定义,比如牛津英语词典将其界定为“由一般公众从事的科学工作,它们通常或者是与专业科学家和科研机构的合作,或者是在他们的指导下展开的”[25],而欧洲公民科学绿皮书则将其定义为“普通公众以其智识努力或持有的相关知识,或利用他们手头的工具和资源,积极参与科学研究活动,为科学发展做出贡献”[26],还有学者认为其是指“公民自愿花费时间、精力和资源与专业科学家一起开展科学研究”,“非科学家根据特定的科学规章协议参与数据收集、使用或解释的过程”,“非科学家参与与科技有关的政策议题的决策过程”,“从事相关研究的科学家参与民主和政策制定的过程”,等等。尽管这些定义侧重点不同,导致了公民科学内涵范畴界定的困境,但它们都强调了“参与”的重要性,着眼于科学知识生产与决策治理的开放性和包容性,通过对公众作为知识公民身份的肯定与尊重,提倡以“公民参与”和“公民权”为触媒唤醒科学家与公众的类意识与共鸣,进而在对话合作的基础上维护知识生产分配的公正性,并以此推动科技的进步。

(三)跨越知识界限的拓殖与发展

从概念来源及其范畴语境可以发现,“参与”构成了公民科学的原型义项,正是在此意义上我们可以说公民科学“存在于公民参与与知识生产(或曰社会语境与知识论)相遇的地方”[27]31。在“公民参与科学”这一核心意涵的指引下,公民科学运动跨越了科学与常识、专家与外行、普适性知识与地方性知识、精英与大众、专业与业余等等之间的界限鸿沟,扩展到人类智识领域与社会生活的方方面面,无论是共识会议、焦点群体讨论还是科学工作坊、科学咖啡馆等都成为公民参与科学的有效形式,开辟了知识治理的新景观,各种公民科学项目[注]由于篇幅所限,公民科学项目的例证未在文中体现,相关项目基本情况的介绍参见(1)Andrea Wiggins and Kevin Crowston. 2011. From Conservation to Crowdsourcing: A Typology of Citizen Science. Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences. (2)Jonathan Silvertown. A New Dawn for Citizen Science. Trends in Ecology and Evolution. Vol.24 No.9. (3)Ria Follett and Vladimir Strezov. 2015. An Analysis of Citizen Science Based Research Usage and Publication Patterns. PLOS ONE. (4)Sarah Vann-Sander, Julian Clifton and Euan Harvey. 2016. Can Citizen Science Work? Perceptions of the Role and Utility of Citizen Science in a Marine Policy and Management Context. Marine Policy. Vol.72. (5)Rick Bonney, et al. 2016. Citizen Science: Theory and Practice. http://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org.的开展也进一步拓宽了知识生产的空间,加快了知识更新产出的速度。面对蓬勃发展的公民科学运动,诸多学者运用理想类型的方法从不同角度对公民科学的各种所指进行了有序化的归类,揭示了公民科学内在差异性和表现维度的多样性,为我们全面理解当今公民科学发展状况提供了强有力的依据和参考。

沿着Bonney的项目研究传统,公民科学的发展状况可以通过以下几位学者的分类加以了解。比如Shirk和Bonney等人按照志愿者的角色功能及参与程度,将公民科学项目划分为五类:契约式项目,即社区为了自身利益和发展发起招募的项目,会请专业研究者进行特定的科学研究活动并报告相关结果;贡献式项目,即科学家设计规划的主要由公众提供相关数据的项目;合作式项目,即公众不仅提供相关数据,同时也可以帮助科学家完善设计规划、分析数据和传播结果;共创式项目,科学家与公众一起设计研究方案,公众全程积极参与全部或主要的研究过程;共治式项目,即并未获得相关学历证明但获得了体制内科学家或专业人士认可的个体独立开展的研究项目[28]。Haklay则根据参与层次和深度,将公民科学项目划分为从低到高四个等级:众包式项目(公民只是作为信息资源的提供者);智识分散式项目(公民作为信息数据的解释者,其中包含相应的认知学习活动);介入参加式项目(公民参与问题界定和数据收集工作);极致公民科学项目(公民参与问题界定、数据收集和分析的所有工作,是一种真正合作式的科学)[29]。Bonney和Phillips等人也根据参与活动的性质,划分了数据收集、数据处理、课程导向和社区科学四类公民科学项目[30]。这些分类向我们展示了目前公民科学开展过程中科学家与公众角色扮演及互动情况,也展现了公民科学项目涉及的范围领域及其整体分布情况。

沿着Irwin的民主决策传统,多位学者围绕公民科学的目标效用导向等对其进行了分类。比如Wiggins和Crowston根据研究目标和参与空间,将相关项目划分为五类:行动干预项目,是由志愿者发起并实施的鼓励当地居民介入参与的项目;资源保护项目,旨在实现自然资源保护管理目标的项目;探索研究项目,旨在实现现实物理空间中的科学研究目标的项目;在线虚拟项目,同样是要完成科学研究的目标,但主要利用信息技术在网络虚拟空间中通过与志愿参与者的互动来实现;教育指导项目,主要是指在课堂或学校开展的作为科学课程构成部分的科普类的项目[31]。Vann-Sander等人则按照主导理念将公民科学活动划分为以科学为中心的(关注科学研究的结果、过程及其组织)、以管理为中心的(注重管理理论的实践)、以公民为中心的(重视社会、社区与个人的关系)、以生态为中心的(聚焦于自然而非人类)四类[32]。这些分类则向我们描划了公民科学对地方发展、教育事业、环境保护、科技进步等发挥的功能。

四、专家主义的终结与后专家时代的到来

从上述梳理分析不难看出,公民科学跳出了科学与公众或曰专家与公众的二元对立藩篱,一方面使公众摆脱了对知识权威的盲目遵从与依赖,意识到自身在科学家及专家面前的认知自主的重要性,并运用批判反思的武器和实践参与行动,以对科学主义以及专家主义的拒斥为前提,在一定程度上引领了一个新的公民科学时代的到来;另一方面也使科学家及专家抛弃了以自我为中心、无视公众需求与他者智慧的偏见与知识等级官僚观念,开始以平等互惠的心态,带着公民应有的社会责任感与公众展开对话交流合作,为新的知识生产和治理格局的开创奠定了基础。这样,自信的公众与谦虚的专家联手共同终结了专家主义。

(一)公民科学之于专家主义终结的意义

当然,在公民科学终结了专家主义的同时,反过来专家主义的摒弃也使公民科学的意义获得了最大化迁延。因为脱离了专家主义的束缚与牵绊,公民科学无论是对参与者个体、社区还是社会发展,无论是对科学家个人或群体还是科学事业的发展,都展现出巨大的潜力和价值。对于公民志愿者而言,参与公民科学项目能够帮助个体提升科学素养,掌握科学探究的基本方法,获得数据信息监测、收集、分析、解释的技能,同时增强个体的自我效能感和成就感,提高参与公共事务的信心和能力。对于社区而言,发起或参与公民科学项目能够密切地方与科研教育机构、科技企业以及各级政府部门的关系,对于维护地方居民利益,推动当地经济文化等产业的建设发展具有不可低估的作用。对于社会整体而言,公民科学运动的开展,能够有效地调动起公民的社会责任感、生态保护意识以及训练培育公民的参与意识和能力,同时化解公众与科学家的认知不对称问题,实现知识更广泛地社会性分布,将社会公正延展到知识的劳动分工体系之中,跨越伦理困境,增加科技决策的科学性与透明性,进一步推动社会公平正义以及民主政治的实现,从而为社会的健康可持续发展做出贡献。对于科学家而言,参与公民科学活动,能够使他们在科研过程中解锁构思创意潜能,通过与普通公众的沟通交流互动,发现民间智慧和地方性知识的力量,反思自身及科学研究中可能存在的诸多缺陷,这样的经历体验一方面有利于科学家赢得公众更多的尊重和信任,另一方面也有助于科学家拓展思维空间,获得研究灵感,激发起其更丰富的知识垦拓力。对于科学事业而言,公民科学强调研究的主体间性,打破了研究者与参与者之间的界限,强调研究者也是参与者,而参与者也是研究者,这种新的科研组织形式无疑为科学事业的发展注入了新鲜的血液和活力,使科学走出了原有的不对“外行”开放的封闭状态,进而能够获得公众更积极的参与和更大力的支持,为科学事业进一步走向辉煌打下稳固根基。

(二)公民科学发展面临的风险难题

公民科学终结了专家主义,其无论是在抽象的理论还是具体的实践层面都展现出了特有的功能价值。在理论上,它对于我们反思科学的划界问题、科学知识的性质、科学民主化的逻辑、知识正义的可能都具有极大的启发意义,同时作为一个敏感的黏性概念,除了横跨科学、技术与社会研究的诸多领域之外,它能够联通起有关信任、公民参与、地方性知识、专家系统、风险社会、沟通理性、社会建构、公共管理等各种分析视阈,利用其本身的粘合力整合哺育出新的科学元勘理论生长点和增殖点。而从实践层面来讲,如前所述,它对科学事业的推动、自然环境和生态的保护、公民权的实现以及人类福祉的增添等等都有难以替代的作用。但是,公民科学“本身也是一种有问题有瑕疵的建构,我们赋予了它太多的期望”[33]74,事实上,作为一种“重塑科学与公民关系的社会实验”[34]35,作为一种新的科技决策与知识民主形式,其在发展过程中也不可避免地会面临一系列的风险和难题。

首先在知识论和方法论层面,公民科学经常面临专业性不足的问题,其收集的数据的可靠性和准确性常常备受业内外诟病和质疑。正如李普曼在其《幻影公众》一书中提到的,公民本身并非是无所不能、至高无上的拯救者,其具有很大的局限性,常常无力做出专业英明公正的决策[35],也就是说将科学发展的希望完全寄托于普通公众的参与上,只能是一种误导。而且,由于当代科学知识的专业化程度越来越高,任何领域内的知识的掌握都需要经过长期的专业训练,未受过系统训练的普通公众无法在短期内理解这些深奥复杂的知识,一蹴而就地参与科学研究项目往往会将很多偏见或认知偏差带入其中,甚至引发“无知者无畏”的“达克效应”[注]达克效应即邓宁-克鲁格效应(Dunning-Kruger effect),它是一种认知偏差现象,指的是能力欠缺的人在自己欠考虑的决定的基础上得出错误结论,但是无法正确认识到自身的不足,他们常常沉浸在自我营造的虚幻的优势之中,高估自己的能力水平。,从而影响科学研究的规范性及其质量。这其中涉及业余知识的专业化问题或曰公众与专家知识的整合问题。借由政治哲学家埃斯波西托的理论,如果把专家(知识)与公众(知识)的关系比喻为共同体与免疫体的话,作为免疫体的公众(知识)是与作为共同体的专家(知识)相异的因素,从根本性质上而言是对专家(知识)的否定,是“作为一种绝对的外在相异的模式(而存在的),……不可避免地带有着否定性的因素”[36],很可能会引起共同体的排异反应,它要与作为共同体的专家(知识)凝聚整合起来,具备专家(知识)的专业性,无疑要经历长期复杂的免疫调节与适应演进过程。

其次,在伦理规范层面,公民科学则可能会面临知识产权不清和志愿者失灵的难题。一方面,既然公众参与了科学研究,那么研究成果的发表到底如何体现公众参与的贡献,公众有没有数据所有权与作者署名权?而且科学家通常会以成果发表的质量和数量作为职业晋升的指标,也就是科研成果是科学家酬劳薪资的重要来源,那么同样参与了研究过程,公众是否也因此需要被付给相应的报酬?[37]对公众而言,科学只是一种慈善事业吗?为什么这一慈善事业在科学家及专家那里可以是一种谋生的职业?公众只是免费的劳动力吗?这一秘而不宣的潜规则很可能影响公众参与科学的积极性。另一方面,公众作为公民志愿者参与科学研究过程主要是出于好奇心和兴趣,而从心理学角度来讲,距离才会产生美,这种好奇心和兴趣通常会随着参与的频繁和深入而递减,如果缺乏有效的激励措施的话,作为志愿者的公众极易产生参与疲劳,参与的热情会大大降低,从而导致公民科学的发展出现动力不足的问题。而且,公民科学项目与活动的实施效果如何,事后运用怎样的标准加以评估,如何发现其中的不足并加以完善?这些问题的搁置或避而不谈显然将会导致公民科学流于形式,沦为面子工程。此外,公民参与科学往往需要投入较多的人力物力财力,其活动的实施成本昂贵,同时也可能会滋生科学专家的责任推诿心理和行为,成为科学专家让公众为知识生产过失与技术风险买单的借口。

此外,在具体的科技治理决策层面:一方面,数字时代在线信息中隐含的“意识形态过滤机制”以及各种谣言流言的传播导致的知识甄别的困难,会使公民在参与科技决策之时丧失理性判断,从而使公民科学沦为某种时尚舆论的附庸或某些集团宣传造势的工具,难以使参与者作为真正具有自主性的公民在决策中发挥作用。另一方面,普通公民在参与科技公共事务的过程中尚未取得真正的话语权,毕竟“政治上的直接民主不会自动转换为科学上的民主”[38],公众争论或舆论往往是科学专家“议程设置”的结果,那种“公众一思考,专家就发笑”的局面也频频出现。特别是由于在公共领域对话中“科学/专家主导模型一直占主流地位”[注]参见(1)Jürgen Gerhards and Mike S. Schäfer. 2009. Two Normative Models of Science in the Public Sphere: Human Genome Sequencing in German and US Mass Media. Public Understanding of Science. Vol.18, pp.437-451.(2)Ann Kerr, Sarah Cunningham-Burley and Richard Tutton. 2007. Shifting Subject Positions: Experts and Lay People in Public Dialogue. Social Studies of Science. Vol.37 No.3, pp.385-411。,公众极易接受各种极端观点或权威专家的暗示诱导,不自觉地、非逻辑地甘愿仅作知识的受众和听众,参与的积极性、能动性与有效性难以发挥,使得科技公共事务决策徒有多主体参与的民主虚名,最终却仍然只是专家精英们把控的知识、权力与资本间的博弈均衡游戏的结果,他们“对公众参与的制度化或驯化限制了在(秀场)正式参与进程之外公众意欲参与科技创新的空间”[39]10。也就是说,“参与仅仅是(在专家们圈定的范围内)选择而已,至于政策和技术发展的提出设定,公民并不发挥主要作用”[27]33。而且,即使公众参与了科技生产决策,“参与者也大多是受过高等教育的男性高收入阶层”[29],“谁有资格参与”主要是由专家精英们决定的。这里甚至可以悲观地说,科学主义或专家主义作为人类内在认知秩序法则的“剩余物”拥有强大的惯性能量,而公民科学在很大程度上只是用来合理证明这一剩余物的“派生物”而已。正如帕累托的理论所指出的,“剩余物是社会(非逻辑)行为的真实根源和基础,但这种(非逻辑)行为必须以派生物为中介合理地表达出来”[40]。

上述难题风险的存在,既是公民科学作为新生事物发展尚不成熟稳健的表现,也是专家主义观念残余影响的产物,它们根本上都与科学专家职能的缺位、错位或越位有关。某些专家视公民科学项目为低层次的研究,对其活动的开展嗤之以鼻,很少主动与公众沟通交流,根本无心调动公众参与科学的积极性,或者仅仅将公民科学当作逐利谋生或积累职业声望的手段之一,成为权力和资本的代理人,“不能意识到自己作为公民一员的责任和身份,只顾运用自己的语言辞令迫使公众参与科学”[41],这些不作为、乱作为现象严重地影响了公民科学效能的发挥,也不利于知识社会的繁荣创新与进步。

(三)后专家时代的到来

公民科学虽然终结了专家主义,但这并不意味着它的发展不需要专家及专家知识。一方面,正如哈耶克所言,“社会生活中始终存在着理性不及的因素与智识不及的部分,所有的人因之存有不可避免的无知而处于必然的无知状态”[42],而专家作为“成功占有外行所不具备的具体技能或专门知识的人”[17],在认知上比外行和公众更有优势,因此,要弥补与生俱来的无知,我们不得不诉诸专家的知识权威,在认知上依赖专家。当然,这里涉及知识与信念、认知自主性与信任之间的复杂关系。但无论如何,“知识并非孤立的个体心灵与外部世界观察互动的产物”[43],它“发生于人际关联与沟通中”[44],这就说明,“只存在着共同体知道的知识,而不是任何一个个体的认知者知道的知识”[45],而这些共同体显然必须是由值得信任的且具有权威性的专家构成。因此,知识不可能也不需要完全由每个个体在实践经验中亲力亲为去检验获得。换个角度而言,这意味着我们的认知学习终归要诉诸一定的权威链,而这种诉诸“必须在某个地方终止,而且如果诉诸的整个链条在认识论意义上是有根据的,那么,这个链条必须终止于拥有必要证据的某个人”[45],在强调科学性的现代社会,这个人只能是专家。因为毕竟专家是“花费数年时间从事相关技能实践并以坚持不懈地提升自身素养能力作为特定目标”[46],勇于追求真理且对其专业领域内的知识有全面理解的人,从知识的劳动分工角度而言,我们“不得不正视甚至依赖于专家权威,直接或以防万一地诉诸专家观点”[47]。而且我们知道的大多数真理和知识,都依赖于由“B知道A知道P”这个公式所表达的认知结构,都与个人的信念为真相关,(是通过信任专家)而不是靠自己知道的[45]。所以,“如果我是理性的,我绝不能避免对专家的某种认知依赖,因为事实上我相信的事情多于我完全知情的事情”[45]。那种强调每个人都应独立思考且其对每个问题的观点都同等有效,因而人人在一切领域都是专家的看法只能是一种浪漫主义的幻想。

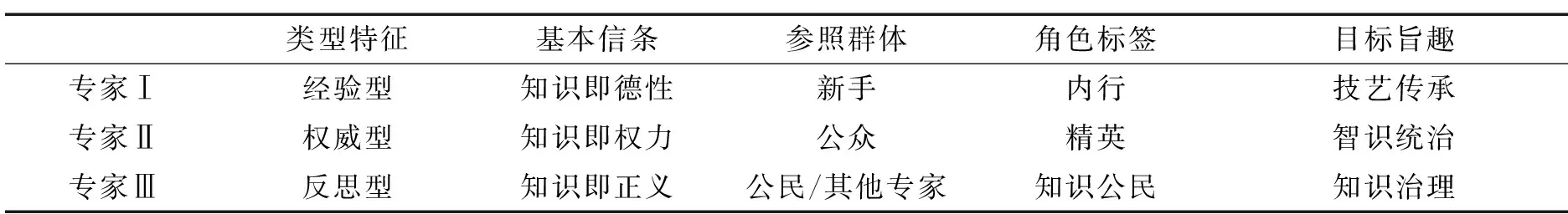

另一方面,从心理学上来讲,人都有认知惰性,作为“认知守财奴”在知识获取过程中也常常遵循经济性原则,希望用最小的投入换得最大的回报,在很多情况下都会选择听从专家的意见,拒绝进行独立判断和思考。尤其是现代社会分工的日益精密细化,生活及职业竞争压力日趋加大,人们往往需要专家来分担有限理性与无限无知的风险。从这个角度而言,恰如芝加哥大学生理学教授杰拉德(R. W. Gerard)在二十世纪四十年代末所说的,“科学家就像整个社会有机体的神经系统,公众作为这个有机体的其他部分要营养、保护和重视科学家的作用……不尊重专家的民主终将凋亡”[48]。尽管在今天看来这样的观点略显偏颇,但其确也道出了科学专家在现代社会的不可或缺性。这也表明,无论如何,公民科学不可能彻底摆脱对专家及其知识的认知依赖性,正如有学者指出的“专家权威在很多情况下是业余者工作并发挥作用的基础”[49]。而且从具体实践角度而言,它也不应该完全丢弃这种依赖性,因为在公民科学开展过程中,无论是参与热情的调动、研究过程的规范、实践技能的提升还是设计规划的决策、实施效果的评估等,都离不开专家的介入、干预、建议和指导,只不过这里的专家已经不再是前科学时代的经验型专家,也不再是常规科学时代拥有强烈“科学主义”和“技治主义”色彩的权威型专家,而是具有自我批判勇气、乐于与公众互动、能够深刻理解科技知识的社会动力机制、极富创新性与责任心的反思型专家[50]。与前两种专家相比,反思型专家的信条是“知识即正义”,将对科学知识的理解放置于自由民主社会与境而非文化习俗、处世之道或科层体系中加以思考,其参照系是“知识面前人人平等”的其他专家与公民,而不是处于认知底层的新手或公众,其身份标签也不是“两耳不闻外行事”的内行或占有丰富政治经济社会资本的精英,而是在真理与信念、智识与行动、科学与社会之间保持张力平衡的知识公民,其目标旨趣在于实现知识民主及其规范治理,而非技艺的传承或知识威权体制的统治构置(见表1)。因此,只有建立在反思型专家基础上的公民科学才能有效规避应对其在知识论、方法论、伦理学以及民主决策上面临的风险与难题,使公民科学真正发挥其实践效用。在此意义上,公民科学既呼唤同时也预示着一种终结专家主义之后的全新的后专家时代的到来。

表1 三种专家类型及其特征

五、结语:专家(知识)研究的必要性

如前所述,公民科学的兴起宣告了专家主义的终结,但这并非暗示了专家(知识)的消亡,无论是从知识的劳动分工、人类无法避免的认知依赖性还是从公民科学良性运转的角度,都需要有专家(知识)的介入参与。因此,问题的关键不是是否需要专家(知识),而是需要何种专家(知识)以及如何运用专家(知识)。正如柯林斯和埃文斯所指出的,STS研究到了应该从“合法性问题”(Problem of Legitimacy)转向“扩展性问题”(Probelm of Extension)的时候了,也就是要消除专家与公众之间的界限,思考在科技决策及知识生产过程中参与的主体、对象、范围究竟能扩展到多远的问题,以及不同的专家共同体(这里的专家共同体并非传统意义上的科学家共同体,是“人人都可以成为专家”意义上的专家共同体)之间如何互动合作的问题,而不是仅仅局限于论证参与的合法性问题,这其中涉及“这个时代最紧迫的知识问题:既然科学家及技术专家并不生产真理,为什么他们的建议应该受到特别地重视?”[51]更进一步来说,“不同情境下不同的专家知识是由谁如何被动员起来的?”[52]因而,柯林斯和埃文斯提倡要开展“专家知识和经验”的研究,并将之视为科学的社会研究的第三次浪潮。在经历了祛除社会污染、捍卫科学知识的纯洁性和真理性的第一次浪潮以及批判科学知识的社会建构性的第二次浪潮之后,要避免相对主义和“专家的无穷倒退”(诉诸知识权威链的无法终止性)带来的不确定性和风险,科学的社会研究必须重新理解反思知识的基础及其规范问题,而不能一味地只顾解构科学与专家(知识)。尽管有学者指责柯林斯的SEE转向是对科学的社会研究的背叛抑或倒退,预言这一研究浪潮将会导致“晕船效应”[注]相关争论分析参见发表于Social Studies of Science期刊2003年第3期上的几篇论文:Sheila Jasanoff. Breaking the Waves in Science Studies: Comment on H. M. Collins and Robert Evans, ‘The Third Wave of Science Studies’, pp.389-400; Wynne. Seasick on the Third Wave? Subverting the Hegemony of Propositionalism: Response to Collins & Evans (2002), pp.401-417; Arie Rip. Constructing Expertise: In a Third Wave of Science Studies? pp.419-434; H. M. Collins and Robert Evans. King Canute Meets the Beach Boys: Responses to ‘The Third Wave’, pp.435-452.,但关于专家(知识)的理论分析在STS研究中的一直缺场却也是不争的事实,尤其是当今时代随着民主参与呼声的高涨、公民科学运动的兴起开展以及网络虚拟专家(知识)的拓殖扩散,科学的社会研究者有责任也有义务进行专家知识与经验的研究。而且,柯林斯与埃文斯也并未完全偏离科学的社会研究的轨道,他们清醒地意识到专家知识与民主之间的制衡关系,SEE的目的“并非要构建定植出哲学王或类似的专家王,……正如民主不能控制所有的领域(那会毁灭专家知识),专家知识也不能支配所有的领域(那会毁灭民主)”[53]。这就使得“SEE……足够精巧地在相对主义的冰墙上楔入了一枚铆钉,而不至于损毁整个大厦”[54]。当然,航行于SEE浪潮上的CS(公民科学)号船的命运将如何,能否乘风破浪顺利抵达目的地,尚有待时间的检验。