行政认定在刑事诉讼中适用路径探析

——基于SIPOC流程管理模型的视角

杨潍陌

证据乃裁判之基础。

——边沁

引 言

党的十八届四中全会《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出“健全行政执法和刑事司法衔接机制”。两法衔接,关键在于证据适用问题。2012年修改的《刑事诉讼法》第52条第2款规定:“行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料,在刑事诉讼中可以作为证据使用”,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第65条进一步规定上述证据材料“经法庭查证属实,且收集程序符合有关法律、行政法规规定的,可以作为定案的根据”。上述规定打破了两法间证据适用的藩篱,同时也划定了证据种类的界域和证据适用的前提。在实践中,除上述行政执法的客观证据外,还存在大量由行政机关出具的、带有评价性质的行政认定,如事故责任认定书、案件移送函、行政处罚决定书、调查报告、鉴定意见、答复等,这些材料能否作为刑事诉讼中的证据使用?作为何种证据使用?其合理依据及审查判断的方法是什么?本文拟通过检视行政认定在刑事诉讼中的适用乱象,分析二者本质上的冲突与联系,借鉴域外的审查判断规则,探求行政认定在刑事诉讼中适用的合理路径。

一、管窥:行政认定在刑事诉讼中的适用乱象

在司法实践中,行政犯罪案件的定罪量刑大多依赖于行政认定,有的甚至将犯罪构成要件的判断交与行政机关,如内幕交易、泄露内幕信息罪的内幕信息、知情人员的范围,实践中常以证监会出具的认定函作为定罪量刑的依据。行政认定在刑事诉讼中大量使用,却没有明确的法律依据和审查判断标准,造成是否将行政认定作为证据使用、作为何种证据使用及采信标准不一的乱象。本文选取涉及刑法分则第三章①相关理论认为,刑法分则第三章中规定的是行政犯罪,即与行政法相关的罪名。《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》中也专门提到此类犯罪,故本文的样本选择以涉及第三章犯罪的案例为总体样本。罪名的277个案例为样本,②北大法宝,http://www.pkulaw.cn/Case/,2016年6月8日访问。拟分析行政认定在行政犯罪案件中的适用现状。其中233个样本系作者在北大法宝案例库中以罪名分类,在第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”下自2016年1月1日至2016年6月1日生效的1800个一审判决中,通过等距抽样,排除不适格案例后所得。另44个样本系在第三章罪名下以权责关键词为检索条件,筛选出辩护方对行政认定作为证据提出异议的案例。

(一)行政前置:违法性认定的先验惯性

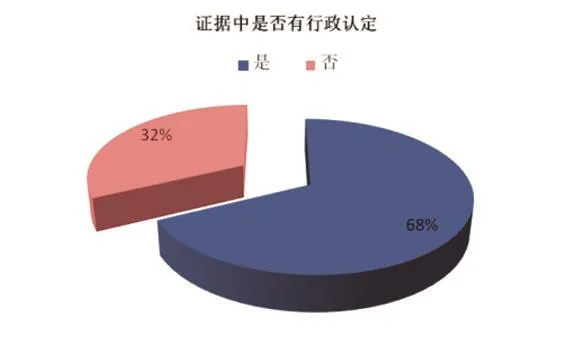

从本文选取的233个样本分析看,行政犯罪的审判实践存在对行政认定的依赖现象:68%的案件中将行政认定作为证据使用,并全部采信了行政认定所确认的事实(见图一)。证据中未出现行政认定的案件则大部分是恶意透支型信用卡诈骗等并不涉及行政违法性认定的案件。换言之,凡是需证明行政违法性的案件,司法机关多依赖于行政认定进行判断,且鲜少否决行政机关所做出的认定。在实践中,有些地方的公安机关接收行政机关移送的涉嫌犯罪案件时,往往要求行政机关附带移送案件调查报告或移送函,将行政认定作为立案侦查的前置条件。

图一:涉及第三章罪名的案例中出现行政认定的情况统计

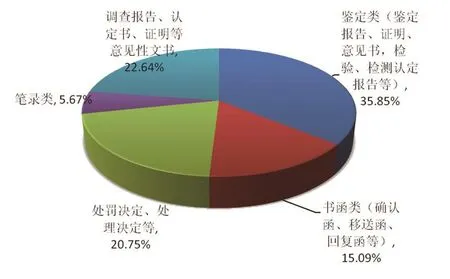

图二:行政认定在样本中的表现形式

图三:法院将行政认定作为何种证据适用的情况统计

(二)规则缺失:适用情况的混乱不一

通过样本分析发现,行政认定在实践中出现的面貌各异,法院关于采信行政认定作为何种证据的做法也不一。从图二、三中可以看出,行政认定的表现形式和认定事项多种多样,有对某物的鉴定、对违法行为的处罚决定、对某一权利或者法律地位的认定等,而法院倾向于将行政认定划分到书证这一证据种类中(占比57%)。

根据《刑事诉讼法》的规定,行政认定必须经过法庭查证属实,方能作为定案的根据。但由于该审查判断的标准在立法上处于空白状态,样态各异的行政认定应当归类于何种证据没有法律依据,导致司法实践中对行政认定的审查标准和规则不一致,法院难以进行合理、有效的审查,有的甚至流于形式,把行政认定混同为刑事认定。行政认定作为对行政犯罪定罪量刑有重大影响的证据,却在司法程序中陷入应当审查而不知如何审查的两难局面。

(三)主体错位:司法判断的功能消解

行政认定是行政主体依照行政法律、法规对行政相对人的法律地位、法律关系或者有关法律事实进行甄别,给予肯定、认可、证明(或者否定)并予以宣告的行政行为。③姜明安:《行政法与行政诉讼法》(第六版),北京大学出版社2015年版,第243页。司法认定是法院依据经刑事诉讼程序确认的证据认定案件事实,判断被告人的行为是否符合犯罪构成以及应否定罪处罚的司法行为。行政认定与司法认定的主体不同,依据的法律、法规不同,判断的逻辑准则亦不同,这就导致行政认定与司法认定有时会产生截然相反的结论。如张某等人生产、销售有毒、有害食品案④王丽萍、刘世界:《“新型地沟油”的司法认定与法律适用》,载《刑事审判参考》总第99集,第9页。:

张某购入含有淋巴的花油、含有伤肉的膘肉碎及“肚下塌”等猪肉加工废弃物并用于炼制食用猪油,但经行政机关检验认定该猪油制品符合《食用植物油卫生标准》,系质量合格产品。辩护人就此提出既然是行政机关认定的合格产品,则当然不是生产、销售有毒、有害食品罪中的毒害食品。法院认为:刑法第144条规定的“有毒、有害的非食品原料”,是指对人体具有生理毒性,食用后会引起不良反应,损害机体健康的不能食用的原料。完全摘除淋巴结的花油虽可食用,但其中含有的淋巴应当属于有毒、有害的非食品原料。行政机关出具的检测报告不应是司法机关认定“有毒、有害食品”的唯一依据。

那么,在行政犯罪中,对行政违法性的认定主体应是行政机关还是司法机关?刑事违法性的认定是否应以行政机关的行政违法性认定为前提?笔者认为,司法机关可直接根据刑事法律规定和行政法律、法规独立做出行政违法性的认定,这是因为司法权具有独立性,对属于犯罪构成中的行政违法性的判断权理应由司法机关行使。但行政犯罪涉及的领域广,专业性强,完全排除行政机关的认定既不现实也不科学,因此有效审查、判断行政认定,对司法机关准确适用法律、高效办理案件尤为重要。

(四)方法阙如:实质审查的现实阻隔

行政认定作为颇具争议的证据形式,往往引起辩护方对其证据能力的质疑,但得到法院采信的几率微乎其微。笔者通过网络检索搜集了44个辩护方针对行政认定提出异议的案例,通过对比分析律师的异议理由与法官的判决理由,发现导致无效辩护背后的法官“思维之墙”(见图四)。

图四:关于行政认定是否具有证据能力问题律师与法官思维导图

从上图可以看出,律师大多对行政认定的实质内容提出异议(占比46%),但大部分法官在进行形式审查后就直接作出采信的决定(占比64%),而没有进一步进行实质审查。法官的这种做法,实际上过于轻视了司法权的终局性作用,向行政机关让渡了违法判断权。对被告人来说,由于某些行政认定本身不可诉,又难以通过法院质疑该认定的合法性和有效性,对被告人的救济权造成了极大损害。产生这种阻隔的原因一方面可能是出于对国家行政机关的信赖,更多则是对行政认定缺乏科学合理的审查判断方法。

二、探因:“二元论”下“两法”的交叠与冲突

程序与法的联系正如植物外形与本身的联系,动物外形与血肉的关系。⑤马克思:《关于林木盗窃法的辩论》,《马克思恩格斯全集》(第1卷),人民出版社1995年版,第287页。行政认定在刑事诉讼中存在的问题,究其本源是行政违法性与刑事违法性在行政犯罪中具有重叠性,背后是行政权与司法权在运行过程中的冲突与差异。

(一)行政违法与刑事违法的重叠

犯罪学上将行政犯罪的“mala prohibita”区别于自然犯罪的“malainse”,是指本质上并不违反伦理道德,但是为了应情势的需要,或贯彻行政措施的目的,对于违反行政义务者加以处罚。⑥韩忠谟:《行政犯之法律性质及其理论基础》,载《台湾大学法学丛》1980年第1期。因此,行政犯罪本身具有双重违法性,即行政违法性与刑事违法性的重合。

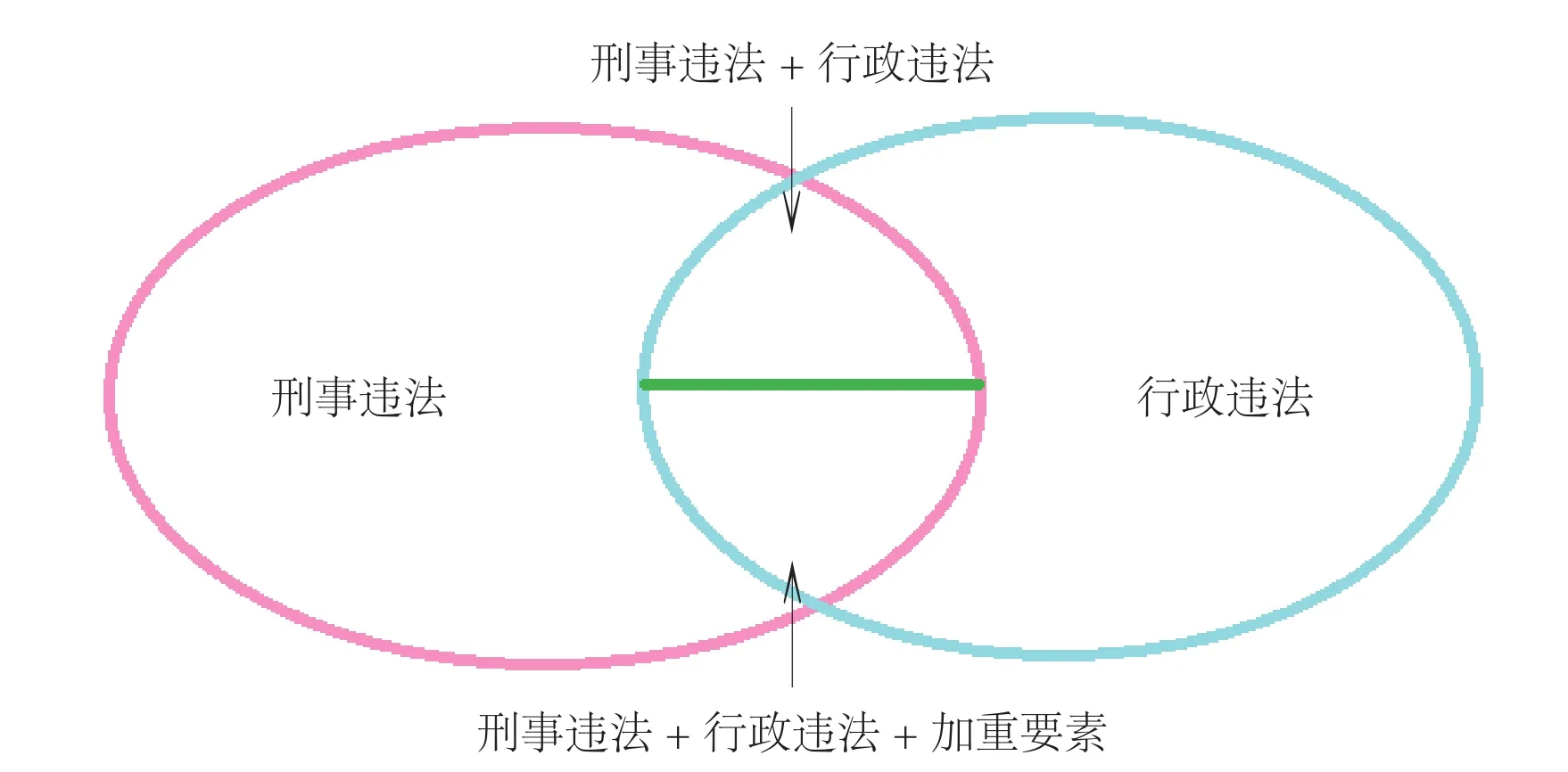

我国刑事立法体系属于二元立法,将不法行为分为违法和犯罪。当行政违法的程度较轻时,通过行政法规进行处理。违法程度较重时,则通过在刑法典中规定空白罪状的方法启用刑法进行定罪处罚。如图五,我国刑法分则中的行政犯罪有“刑事违法+行政违法”和“刑事违法+行政违法+加重要素”两种模式,都涉及到违法性认定的重叠。如非法持有、私藏枪支、弹药罪,一方面违反了枪支、弹药的行政管理规定,具有行政违法性;另一方面侵害了公共安全,具有刑事违法性。

图五:行政违法与刑事违法的重叠

(二)权力属性差异的冲突表征

行政权与司法权是两种运作模式截然不同的权力,行政权的本质是管理权,以更好地管理社会公共事务为目标,以效率作为权力运作的基本准则。⑦【美】威尔逊:《行政学研究》,载《国外政治学》1988年第1期。司法权的本质是判断权,以保护公民基本权利和实现社会公平正义为己任,权力的行使必须经过一系列严谨、复杂的程序,而不顾及制度的成本。

权力属性的差异在程序设置中表现为:行政程序必须主动、积极而快速,对形式正义的要求较低;司法程序则必须克制、消极和谨慎,⑧田宏杰:《行政犯罪的归责程序及其证据转化——兼及行刑衔接的程序设计》,载《北京大学学报》(哲学社会科学版)2014年3月。要求在形式正义的基础上实现实质正义。如行政执法机关往往集调查、审定与处罚权于一身,且作出的行政认定具有确定力,相对人必须首先服从。司法认定严禁“运动员”与“裁判员”身份的重合,裁判主体是具有中立地位的法院,证据的收集主体是公安和检察机关,认定过程中必须充分保障当事人的抗辩权利,否则会因程序违法而失效。行政认定效率优先的价值取向往往忽略行为人主观方面,只要行为客观上违反了行政法规,即推定行为人主观上具有过错,构成行政违法。⑨王崇青:《全流通时代的证券犯罪研究》,武汉大学博士学位论文,第53页。而在刑事司法中,客观归罪的做法是严格禁止的,如果直接将行政认定作为刑事认定的依据,将会造成违法性认定的偏差。如在被害人有过错的交通事故中,若行为人逃逸,交警部门往往会出于效率的考虑直接作出推定行为人承担事故全部责任的认定。但在刑事司法中,则必须依照全案的客观事实来认定责任,仅根据因逃逸而推定承担全部事故责任就判定行为人构成交通肇事罪显然违反刑事法律原则。

综上,行政认定与刑事认定虽然存在违法性审查方面的重合,但因二者的主体不同,程序及目的各异,故行政认定这类意见性证据不宜直接在刑事诉讼中予以适用,必须通过法院的审查,按照刑事诉讼法的有关规定,确定符合证据三性的要求,才能作为刑事诉讼中的证据使用。

三、镜鉴:域外规则的比较分析

(一)美国

至今为止,美国关于行政证据可采性的规则也还没有单独而又统一的法律法规,而是分散于《联邦证据规则》(FEDERALRULESOFEVIDENCE)、一些行政规章(statutory)、大量行政规则(agency regulation)和诸多判例(Case)之中。⑩韩春晖:《美国行政证据的可采性》,载《证据科学》2011年第1期。

1.行政搜索的合目的性

美国司法实践中,因违法与犯罪之间的界限并不清晰,常常出现行政调查权与刑事侦查权交错适用的情形。[11]冯俊伟:《行政执法证据进入刑事诉讼的类型分析——基于比较法的视角》,载《比较法研究》2014年第2期。为了避免警察以行政调查为借口收集刑事证据的行为,联邦最高法院创设了以“合理性”(reasonableness)取代了“相当理由”,作为行政搜索(administrative search)之实质理由。判断的标准有:此种检查得为公众所接受、基于公共利益的需求、不以发现刑事证据为目的。[12]王兆鹏:《美国刑事诉讼法》(第二版),北京大学出版社2014年版,第234页。这是对证据获取目的的限制。

2.行政类言词证据之传闻法则的例外

美国《联邦证据规则》第803条(8)规定:“下列陈述可作为传闻规则[13]传闻证据规则是指只有证人在法庭上提供的亲历性证言才有可采性,侦查阶段的书面材料、庭外书写的书面证言都属于传闻证据不具有可采性。详见王进喜:《美国〈联邦证据规则〉(2011年重塑版)条解》,中国法制出版社2012年版。的例外:公共机关或机构以任何形式记载的下列内容的各种记录、报告或数据汇编:(A)该机关或机构的活动,(B)根据法律所赋予的职责对所观察的、监视的事物有责任报告的……”[14]【美】约翰.W.斯特龙:《麦考密克论证据》(第五版),汤维建译,中国政法大学出版社2004年版,第573页。该例外的设定是基于陈述人的公共职责,以及履行这种准确制作报告职责的高度可能性。

3.鉴定意见的可采性

在环境污染、专利侵权、产品质量、药品及食品安全等案件中往往需要鉴定意见予以证明。[15]刘晓丹:《科学证据可采性规则研究》,载《证据科学》2012年第20卷。英美法系将科学证据视为专家证言的范畴,审查的原则是“关联性+有用性”,即“普遍接受”和“科学合理”。

(二)我国台湾地区——特信性文书之例外

台湾地区《刑事诉讼法》第159条之4规定:“公务员职务上制作的记录文书、证明文书属传闻法则的例外”。因该等文书系依公务员职权所为,与其责任、信誉攸关,若有错伪可能负担刑事及行政责任,故除显有不可信情况外,真实程度较高。[16]林钰雄:《刑事诉讼法》(上册),元照出版有限公司2010年版,第512页。

从比较法角度,无论是英美法系还是大陆法系,都承认了行政证据的可采性和证据能力,但这种采信要以中立性与客观性为保障。我国的行政认定种类多样,既有类似于鉴定意见的行政鉴定,如对食药等物品的检测;亦有直接作出违法性的认定,如涉税案件中逃税金额的认定、交通事故中的责任认定。对于我国司法实践中出现的行政认定并不能简单套用域外的证据规则,而应借鉴其在行政权和司法权博弈中划定界限的合理逻辑,如对“意见性”证据的个案审查原则:对基于专业知识,依据现场证据所作之交通事故调查报告,属公务员职务上所制作之特信性文书,具有证据能力;[17]台湾台北地方法院一百年度交易字第一〇二号,载《月旦法学教室》2011年7月,第112页。对应检方要求,对监视结果所作之分析、判断,应不属特信性文书之列,[18]郭榕璇:《金融犯罪之刑事证据法则》,国立政治大学硕士学位论文,第21页。进而探索适合我国的行政认定适用之路。

四、求索:行政认定在刑事诉讼中审查判断之路径构建

刑法是犯罪人的大宪章,[19]【德】考夫曼:《法律哲学》,刘幸义译,法律出版社2004年版,第266页。现代刑法不仅是实现国家政治统治、维护社会秩序的利器,而且也是公民防范司法擅断、保障个人自由的盾牌,更是社会正义这一法规范终极价值和目的的载体。刑事司法之于行政活动,一方面要犹如“达摩克利斯之剑”,发挥刑法的威慑功能,保障行政管理活动的正常进行;另一方面也要发挥刑法的人权保障功能,防止不择手段的真实发现和行政权对司法权的僭越,严禁用行政认定替代司法认定。那么,如何在行政活动日益精细的“行政国家”中兼顾行政效率与司法公正?或许借鉴域外客观性和中立性原则,以管理学方法为视角,能够找到一种全新的选择。

(一)解析:行政认定的理论构造

行政认定究竟是不是证据?是哪一类证据?是否在认定行政违法犯罪事实时必须由行政机关出具相关认定意见?这些问题在司法实践中存在不同的看法。

首先,关于行政认定是否是证据,公、检、法三机关的认识不同。公安机关认为行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据、检验报告、鉴定意见、勘验笔录、检查笔录等证据材料都可以作为证据使用,[20]《公安机关办理刑事案件程序规定》第60条。实践中往往将行政认定作为刑事立案的前提;检察机关认为符合法定要求的行政认定,可以作为证据使用,[21]《人民检察院刑事诉讼规则》第64条。将其视为案件定性的重要基础;法院则形成两种不同的观点:第一种观点认为,应将行政认定作为书证承认其证据效力,经依法审查后,可作为认定案件事实的根据。第二种观点认为,行政认定是一种参考性证据,对刑事认定起到证据索引的作用。

其次,行政认定无法归类于现有证据体系。第一,行政认定不是书证。书证,是指通过文字、符号、图画等所表达人的思想及行为来证明案件事实的证据材料,而行政认定是规范与事实结合的产物,不单纯反映行为者的思想,还融合了行政机关的主观要素,因此不是书证。第二,行政认定也不是鉴定意见。鉴定意见是指专家对案件中的专门性问题所出具的专业意见,是以专业的方法还原某种物理事实,不带有规范定性的作用,而行政认定却带有行政违法性的评价。

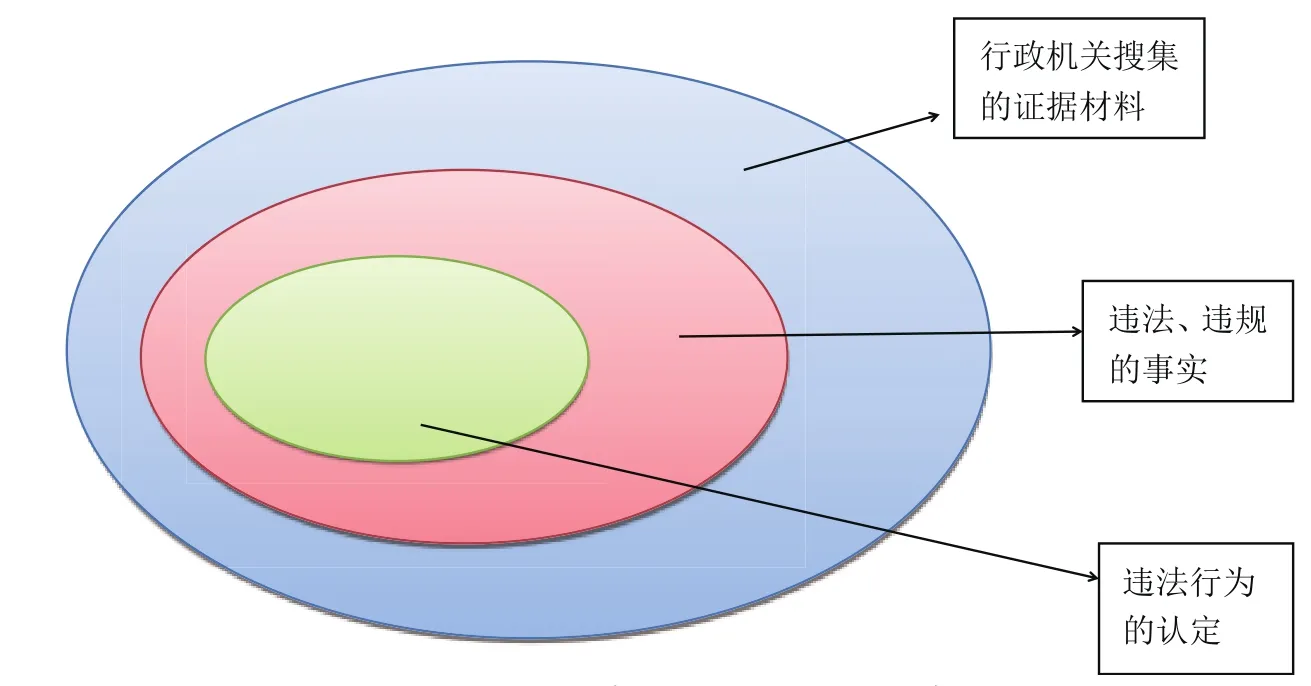

由此,笔者认为在没有统一的行政程序法和诉讼证据法的情况下,应对行政认定作出理论上的解构,针对不同部分做不同标准的审查评价。以交通事故责任认定书为例,可将其分为事实部分和认定部分。事实部分是指能够反映客观事实的证据材料,如监控录像、车损情况、证人证言等;认定部分是指行政机关依据相关法律法规及行业规范,凭借专业知识对这些客观事实进行分析、评判所认定的结果,如事故责任划分等。其中,事实部分是认定部分的前提。

图六:行政认定的理论构造

上图中,违法、违规的事实是行政机关在客观材料中挑选出用以支持其“违法事实认定”的证据材料,符合 《刑事诉讼法》第52条第2款的规定,经非法证据排除规则(《刑事诉讼法》第54-57条)、证人证言法庭质证规则(《刑事诉讼法》第59条)、最佳证据规则(《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第69-73条)等规则检验后,可以成为定案根据。行政机关对违法行为的认定,是行政机关依据客观事实和相关行政规范而形成的新的信息,是一种新型的参考性证据,对法院认定犯罪事实和量刑提供参考和索引,不能直接作为定案依据,法院在验证其证明力和证据能力后,可以采信该行政认定作为证据。

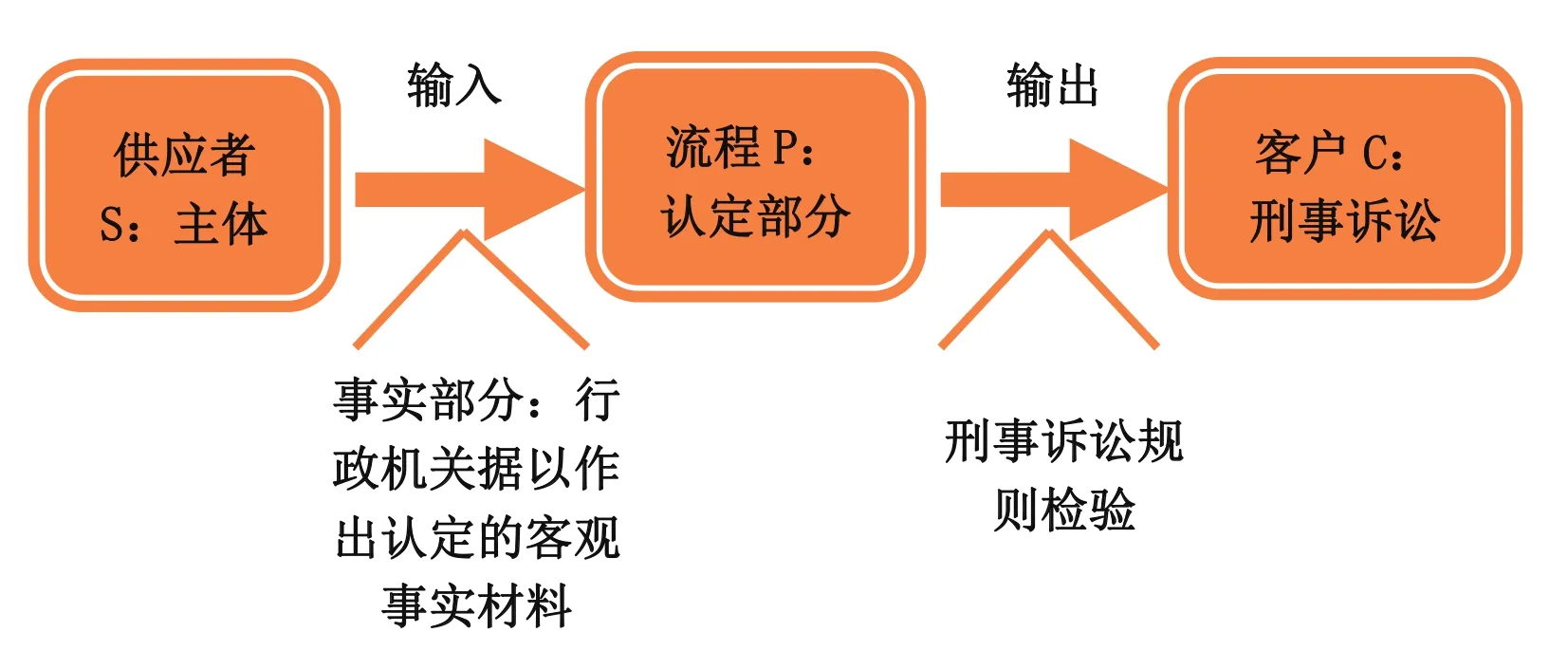

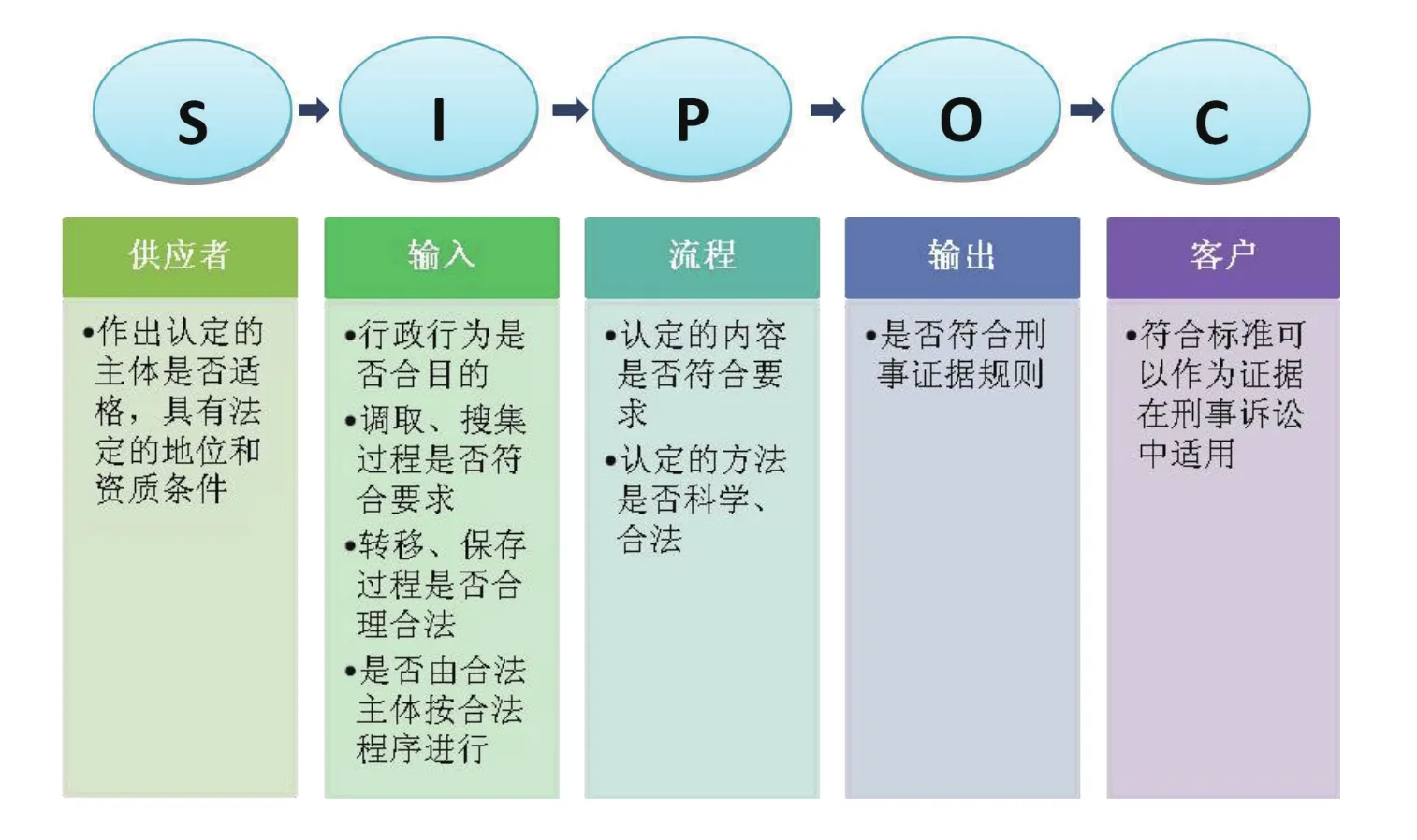

(二)重构:基于SIPOC流程管理视角的路径探索

SIPOC模型是质量管理大师戴明(William Edwards Deming)提出的流程管理模型,“SIPOC”分别代表“Suppliers(供应商)-Inputs(输入)-Process(过程)-Outputs(输出)-Customers(客户)”。[22]Barone,Stefano:Statistical and Managerial Techniques for Six Sigma Methodology,2012,P.31。该模型用于梳理和描述产品制造流程中的各个环节,并通过对各环节中要素的管控进而全面管控整个流程。基于该流程管理模型的视角,本文将行政认定的制作过程视为一个整体流程,将主体、行政认定事实部分、认定部分等视为子流程(见图七),通过对子流程的审查判断,达到对行政认定审查判断的目的。如设行政认定的产生过程为X,子流程分别为X a、Xb…Xn,审查判断规则为f(x),则有:

F(x)=fa(xa)+fb(xb)+fc(xc)+…+fn(xn)

当全部子流程均合乎规则时,可将该行政认定作为证据适用。

图七:行政认定的SIPOC模型

1.要素分解:行政认定的流程分析

(1)主体:即行政认定的制作人、制作主体是否符合法律、行政法规的相关规定,具有法定的地位和资质条件。

(2)输入:行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的、并据此作出认定的证据材料必须客观、真实。具体而言,可能包括:①行政行为发动是否合目的性;②原始材料的收集、提取、原始情状的描摹是否保持其原始性;③原始材料保存和转移的过程中是否采取合理保护的方法;④原始材料搜集、处理的过程是否符合相关规定并由合法的主体进行等。

(3)流程:即由行政事实部分向行政认定部分转化过程应当合法、合理。具体包括:①认定的内容是否符合相关法律、法规的要求;②认定的程序、方法是否遵照了规范性文件或者符合公众认知的相当合理性等。

(4)输出:行政活动因其在程序与方法上都较刑事活动更为宽松,若仅依据行政法的相关规定就将其视为刑事证据进入刑事诉讼活动中,则使其规避了刑事证据规则的筛选,削弱了被追诉人的权利保障。因此,行政认定也必须通过刑事证据规则的检验,方能在刑事诉讼中作为证据适用。

综上,行政认定的SIPOC分析见图八:

图八:行政认定的SIPOC分析

2.规则检验:各流程环节的审查判断

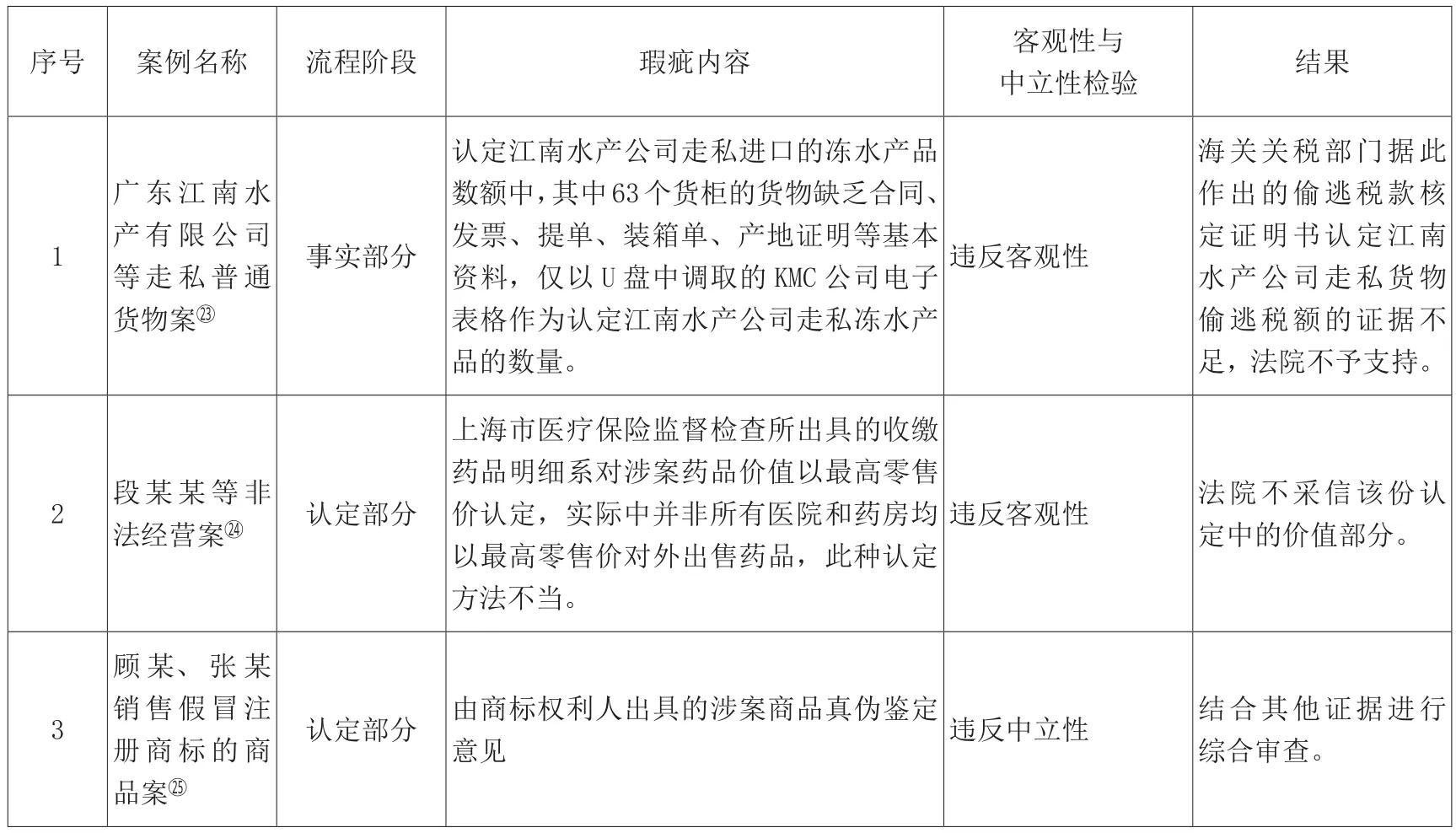

在行政认定的各流程环节中,对行政主体的活动,即行政事实和认定部分,本文以客观性与中立性原则为圭臬进行审查判断,具体如下:

(1)主体:作出行政认定的主体应当符合法律、法规的规定,否则结论不具有合理性的逻辑基础。

(2)输入:a.在行政事实部分中,违反中立性原则。这实质上是以行政调查代替刑事侦查,即出于刑事侦查之目的以行政调查之手段搜集证据。这类认定严重侵害当事人权利,应当予以排除,判断标准即是行政调查的合目的性。b.在行政事实部分中,违反客观性原则(见表一中案例1)。此时行政认定的结论缺乏客观证据材料支撑,应当不予采信。

(3)流程:a.在行政认定部分中,违反中立性原则(见表一中案例3)。此种情况认定结论并不当然错误,应当由法院进行实质性审查,结合其他证据进行综合判断。b.在行政认定部分中,违反客观性原则(见表一中案例2)。此时因形成结论所依据的原理、方法或者规则本身违反了客观规律,不能产生有效和可信的认定,故应不予采信。

(4)输出:对行政事实部分中物证、书证、电子数据等实物类证据主要通过关联性规则、非法证据排除规则、最佳证据规则予以检验。认定部分应类比言词类证据,视为行政机关之“意见性证言”,通过关联性规则、非法证据排除规则、传闻证据规则、意见证据规则、补强证据规则等进行检验。在实践中,为保障诉讼活动的效率,认定部分应允许传闻规则的例外。但在被告人提供了相关线索或者材料对认定合法性进行质疑时,行政认定的制作人或行政机关的工作人员应出庭接受质证。

表一:客观性与中立性原则逆向检验情况

结语

诚如伯克所言:“像房子一样,法律和法律都是相互依存的。”行政法与刑法在行政犯罪的领域,也正如同体兄弟一般互相依连。权力内核的重叠与冲突反映为司法实践中的适用乱象,一定程度上损害了司法的权威与公正。随着国家维护社会管理秩序的需要不断增强,行政犯的数量不断增长,行政权力呈不断扩张之势。为了维护司法判断权的独立性,合理界分和衔接两法,本文不揣冒昧的尝试对行政认定在刑事诉讼中提出初步适用规则,最终如何实现行政权与司法权的合理平衡,如何在刑事诉讼活动中兼顾效率与公平,还需理论和实践的不断探索。