4个玉米自交系的耐密性研究

, , , ,

(1.山西省农业科学院作物科学研究所, 太原 030031;2.山西省农业科学院生物技术研究中心, 太原 030031)

近年来,育种研究及生产实践表明,在低密度水平下玉米的产量已达到一定的平台效应, 依靠提高玉米单株生产力来提高玉米单产已经十分困难[1-3]。美国现代玉米育种和国内外创高产实践表明,增加玉米种植密度是不断提高产量的主要途径[4],也是当前玉米育种的发展方向。在高密度逆境下选育自交系和杂交种,能使其高产基因、优良根系和优良茎秆发育基因、营养基因、有效利用有限光能及土壤中有限水分和养分基因、发育基因更有效地选择出来和整合到一起。因此,只有在高密度下优良自交系及杂交种才能发挥其产量等潜在能力[5]。 张世煌指出提倡高密度育种策略是一种简单而明智的育种手段[6]。从基础材料的耐密性着手研究,逐步增加自交系的耐密性,从而达到所配制杂交种耐密性的提高[7]。品种的耐密性是以亲本自交系的耐密性为前提,因此,选育和鉴定自交系的耐密性,是选育耐密型品种的难点和关键所在[8]。

本课题组以选育的4个优良玉米自交系为材料,在不同密度下对植株的茎杆硬皮穿刺强度、株高、穗位高、叶向值、产量及其构成因素等进行研究,旨在鉴选出耐密型自交系,为耐密杂交种的选育提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料与试验设计

以Lancaster衍生系H 1265、H 1475和Reid衍生系H 12166、H 14141等4个玉米自交系为材料,密度为7.5万株/hm2、9万株/hm2、10.5万株/hm2,采用随机区组排列,3次重复,每小区4行,行长5 m,行距50 cm,小区面积10 m2。试验在山西省农业科学院榆次市东阳试验基地进行。2017年5月1日播种,播种前结合翻地施底肥硝酸磷750 kg/hm2,拔节期施尿素肥料450 kg/hm2,按照大田生产管理试验田,9月25日收获。

1.2 测定项目与方法

株高与穗位高:成熟期每小区选取代表性植株5株,测量株高及穗位高。

叶向值:玉米成熟期,每小区选取代表性植株5株,测量自交系果穗叶及其上下叶各叶叶夹角θ、叶基至叶最高点距离Lf、叶全长L,计算叶向值(leaf orientation value,LOV)。计算公式为:叶向值(LOV) =∑(90-θ)×(Lf/L)/n(n表示测定叶片数)[9]。计算出3片叶的平均叶向值代表全株叶向值[10]。

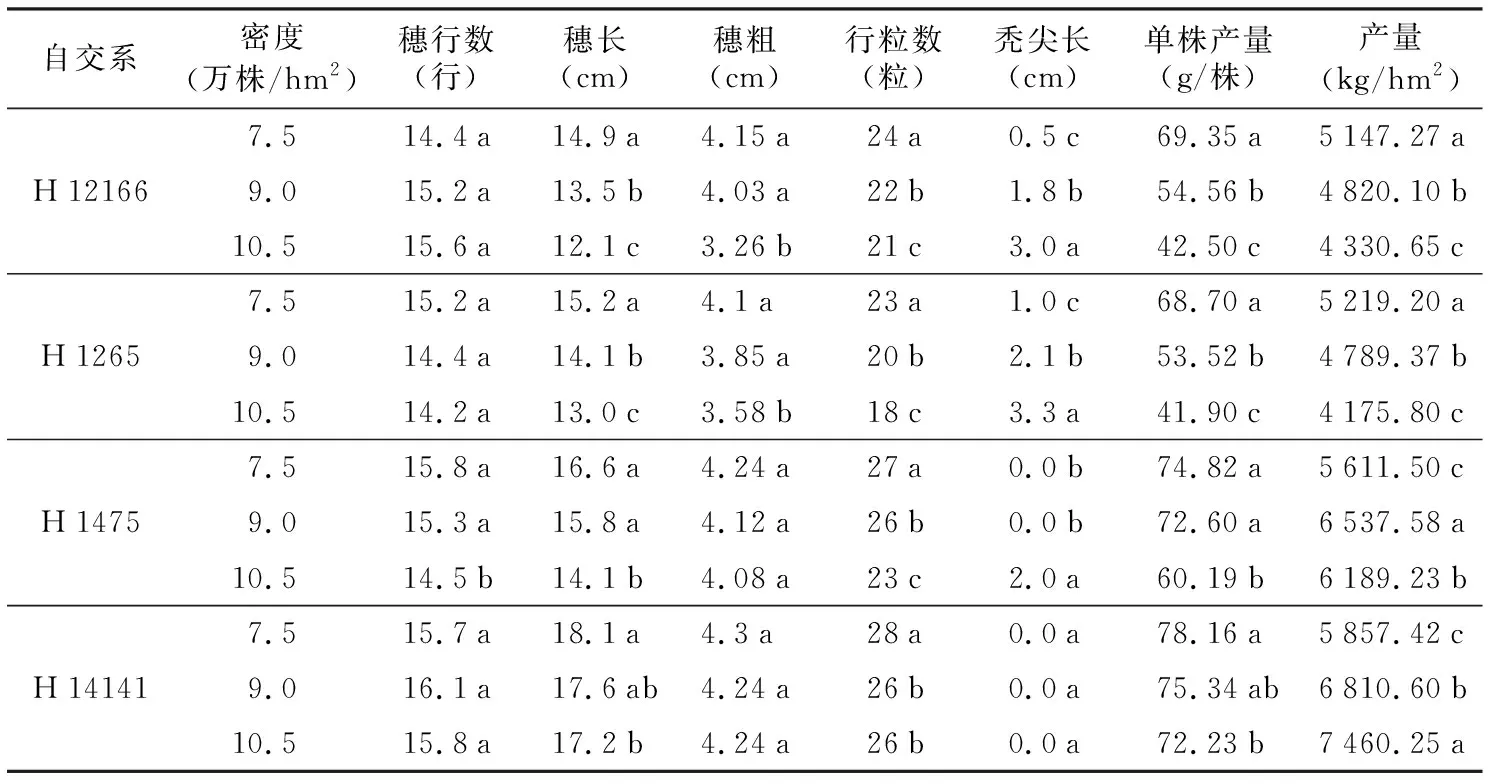

表2 不同种植密度对玉米自交系产量及其构成因素的影响

自交系密度(万株/hm2) 穗行数(行)穗长(cm)穗粗(cm)行粒数(粒)秃尖长(cm)单株产量(g/株)产量(kg/hm2)7.514.4a14.9a4.15a24a0.5c69.35a5147.27aH121669.015.2a13.5b4.03a22b1.8b54.56b4820.10b10.515.6a12.1c3.26b21c3.0a42.50c4330.65c7.515.2a15.2a4.1a23a1.0c68.70a5219.20aH12659.014.4a14.1b3.85a20b2.1b53.52b4789.37b10.514.2a13.0c3.58b18c3.3a41.90c4175.80c7.515.8a16.6a4.24a27a0.0b74.82a5611.50cH14759.015.3a15.8a4.12a26b0.0b72.60a6537.58a10.514.5b14.1b4.08a23c2.0a 60.19b6189.23b7.515.7a18.1a4.3a28a0.0a78.16a5857.42cH141419.016.1a17.6ab4.24a26b0.0a 75.34ab6810.60b10.515.8a17.2b4.24a26b0.0a72.23b7460.25a

茎秆强度:乳熟期每小区选取代表性植株 5株,采用YYD-1型数显植物茎秆强度测定仪分别测定茎基第3节到第6节的茎杆硬皮穿刺强度。

产量及其构成因素:成熟期收获各小区中间2行测产,取10株代表性果穗自然风干进行考种。测定穗长、穗粗、行粒数、穗行数、秃尖长度、容重、水分,单株产量等。

1.3 数据处理与分析

试验数据采用Microsoft Excel软件及IBM SPSS Statistics 24软件进行分析,5%显著水平下用Duncan’s法进行多重比较。

2 结果与分析

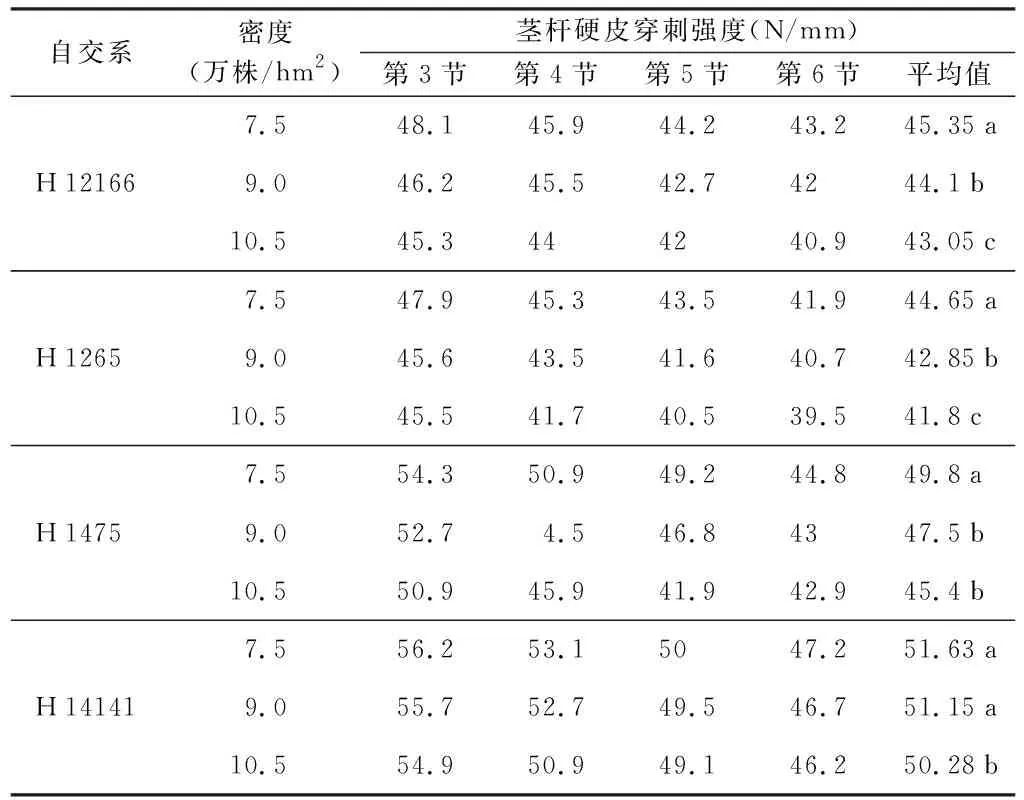

2.1 不同密度下4个玉米自交系茎秆强度的变化

茎秆硬皮穿刺强度是茎秆是否抗倒的重要因素。通常情况下,耐密型玉米在高密度条件下具有较高的茎秆硬皮穿刺强度。由表1可知,随着种植密度的增加,4个玉米自交系茎秆硬皮穿刺强度均呈下降趋势。H 12166和H 1265茎杆强度降幅较大,密度为7.5万~10.5万株/hm2,强度下降差异极显著;H 1475和H 14141茎杆强度受密度影响程度有一定差异,但处理间变化小。H 1475和H 14141两个自交系的茎秆硬皮穿刺强度较高,可能与H 1475含有P群茎秆保绿性强基因和H 14141含有美国坚秆综合种基因有关。4个玉米自交系的茎杆硬皮穿刺强度在不同节间均表现为第3节>第4节>第5节>第6节,表明茎秆强度随着离茎基越近而越高,这样可以有效降低玉米的倒伏率。

2.2 不同密度对自交系产量及其构成因素的影响

由表2可看出,不同种植密度下,自交系的产量和产量构成因素均有变化。产量方面,随着密度的提高,H 12166和H 1265的单株产量和单产均呈下降趋势且差异显著,说明耐密性较差;H 1475随密度增加单株产量下降,但单产先升高后降低,最佳种植密度为9万株/hm2;H 14141随密度增加单株产量下降,而单产一直呈增产状态,且各密度产量差异显著,种植密度还可以增加,该自交系耐密性较强。产量构成要素方面,H 12166和H 1265的秃尖长度随密度升高而显著增加,H 1475在密度为7.5万株/hm2和9万株/hm2时未表现出秃尖,当密度增加到10.5万株/hm2时出现较严重秃尖;H 14141无秃尖现象。随着密度增加,各自交系穗长、穗粗、行粒数均有所下降,种植密度对H 14141的穗行、穗粗影响不显著。

表1 不同种植密度对玉米自交系茎杆硬皮穿刺强度的影响

自交系密度(万株/hm2)茎杆硬皮穿刺强度(N/mm) 第3节第4节第5节第6节平均值7.548.145.944.243.245.35aH121669.046.245.542.74244.1b10.545.3444240.943.05c7.547.945.343.541.944.65aH12659.045.643.541.640.742.85b10.545.541.740.539.541.8c7.554.350.949.244.849.8aH14759.052.74.546.84347.5b10.550.945.941.942.945.4b7.556.253.15047.251.63aH141419.055.752.749.546.751.15a10.554.950.949.146.250.28b

注:表中同列不同小写字母表示p<0.05水平差异显著。下同。

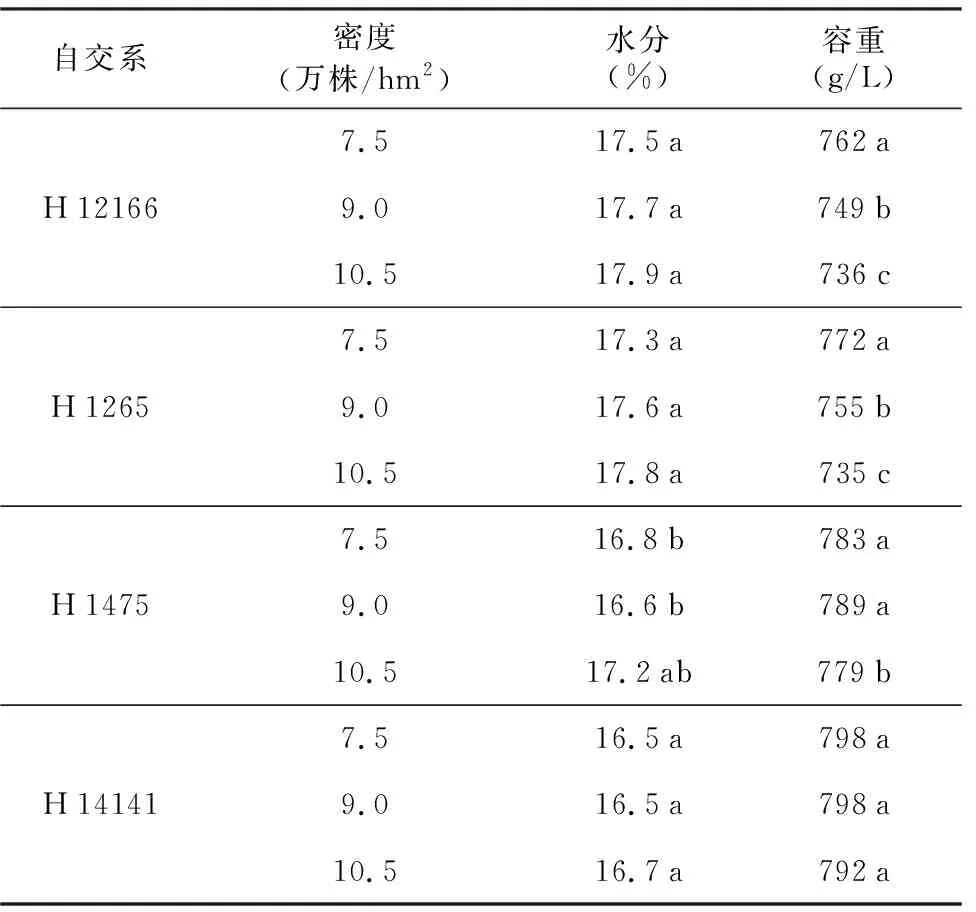

2.3 种植密度对玉米自交系含水量及容重的影响

籽粒容重是一个重要的增产因素和优质指标。筛选籽粒容重高的种质是玉米高产育种的一个重要手段[11]。玉米成熟时籽粒含水量直接影响玉米的机收效果和存贮,含水量过高易导致破碎率、损失率和杂质率的显著增加。从表3可看出,密度对玉米自交系容重有影响,但对籽粒含水量影响不大。H 14141容重随密度增加差异不显著,其余3个自交系容重均随密度的增大而降低。H 12166和H 1265各密度容重差异显著,H 1475在密度由7.5万株/hm2增加到9万株/hm2时容重变化不显著,当密度增加到10.5万株/hm2,容重出现显著性降低。

图1 种植密度对玉米自交系株高和穗位高的影响

表3 种植密度对玉米自交系含水量及容重的影响

自交系密度(万株/hm2)水分(%)容重(g/L)7.517.5a762aH121669.017.7a749b10.517.9a736c7.517.3a772aH12659.0 17.6a755b10.517.8a735c7.516.8b783aH14759.016.6b789a10.5 17.2ab779b7.516.5a798aH141419.016.5a798a10.516.7a792a

2.4 种植密度对玉米自交系株高和穗位高的影响

如图1所示,随着种植密度的增大,玉米的株高随密度增大均呈增高趋势,但除H 12166外,其余自交系株高的变化差异均不显著,说明H 12166的株高对种植密度的变化比较敏感(这可能是H 12166含有SH 21血缘的缘故,因SH 21植株较高)。4个自交系的穗位均随着种植密度的增大呈升高趋势。密度为7.5万~10.5万株/hm2时,H 1265、H 12166、H 1475和H 14141株高分别升高了6.4%、8%、4.8%、2.9%;穗位高分别升高了29.3%、13.7%、4.3%、3.2%。

2.5 种植密度对玉米自交系叶向值的影响

叶向值和叶夹角是评价株型的主要指标,决定着自交系株型的收敛程度。从图2可看出,随着密度的增大,H 12166和H 14141的叶向值升高,H 1265叶向值降低,H 1475的叶向值先升高后降低,但4个自交系各密度叶向值间均无显著性差异。同一密度下 ,4个自交系间叶向值H 14141>H 12166>H 1475>H 1265。

图2 种植密度对玉米自交系叶向值的影响

3 结论与讨论

玉米自交系的耐密性受多个性状及多种因素综合影响,是一个复杂的农艺性状。不能依靠某一个性状鉴别出它的优劣。在育种实践中,必须通过许多耐密相关性状的鉴定方可证实材料是否耐密[12]。赵久然研究表明,在9万株/hm2高密度胁迫条件下选育出的自交系才能耐密植、抗倒伏、抗病、耐旱、耐低光照等,并有利于选育出适宜密植的理想株型。美国和CIMMYT近年选育自交系的方法之一就是采取9万株/hm2以上的高密度胁迫[13]。美国在过去70年里提高玉米单产的主要原因就是增强了耐密性和抗性[14]。

本研究中,种植密度为7.5万~10.5万株/hm2时,H 12166和H 1265茎杆硬皮穿刺强度、产量、穗长、行粒数、单株产量、容重均降低,秃尖严重,且均达到显著水平;籽粒含水量、株高、穗位高增加,H 1265叶向值小,且随密度增加而变小,说明H 12166和H 1265耐密性较差。H 1475随密度升高茎杆强度降幅小,产量、单株产量、容重、叶向值先升高后降低,在密度9万株/hm2时达到最高值;穗长、行粒数在密度为7.5万~9万株/hm2时变化幅度小,基本无显著差异,秃尖无变化,当密度增加至10.5万株/hm2时,穗长及行粒数显著减少,秃尖长显著增加,株高和穗位高随密度变化不大,说明H 1475属于耐密型自交系,其适宜种植密度为9万株/hm2。H 14141茎杆强度大,产量高,秃尖小,穗位适中。随着种植密度的增加,产量一直呈增加趋势,茎杆强度变化微小,株高和穗位高变化小,叶向值增大,是一个耐密性很好的自交系,并且可以进一步加大密度胁迫,挖掘H 14141的极限种植密度。

本研究鉴选出的耐密自交系H 14141是用先玉335母本PH 6 WC杂交郑58再杂交美国坚秆综合种选系SH 15后经多代自交选育而成。SH 15植株清秀,茎秆韧性好,抗倒耐密,因此H 14141的耐密性基本来源于亲本。H 1475是用先玉335父本PH 4 CV与含有P群血缘和兰卡血缘的选系H 14-45杂交后经多代自交选育而成,含有P群材料根系发达、叶片和茎秆保绿性强的特点。H 14141和H 1475亲本中PH 6 WC和PH 4 CV有配合力,郑58和P群有配合力,所以二者做亲本组配育成优良杂交种并单1606,参加了2016年和2017年山西省玉米高密机收组品比试验和区域试验,种植密度8.25万株/hm2,平均产量956.4 kg/667 m2,比对照DK 517增产7.7%,充分验证了H 1475和H 14141的耐密特性。H 1265亲本中因含有PB血缘中的叶片宽、下披等遗传因素,所以耐密性较差。H 12166用先玉335母本PH 6 WC与自选系SH 21杂交、回交经多代自交选育而成。SH 21植株清秀,上冲性好,但植株较高;H 12166耐密性差,可能与含有SH 21植株较高基因有关,也可能是其多个性状及环境因素综合影响的结果。

苏方宏[12]、金明华等[15]研究表明,按株型并不能准确地划分出耐密品种和非耐密品种。本研究相关分析显示,密度对株高和穗位高有一定影响,但除H 12166外无显著的相关关系,说明耐密型自交系并不存在明显的外观特征。特别是密度与叶向值,4个自交系均不存在显著相关关系。H 12166叶向值很大,即株型紧凑,但研究表明其耐密型差。证明了株型选择并不能代替耐密性鉴定选择,株型紧凑的品种并不一定属于耐密品种。因此,在选育过程中应将株型选择和耐密性鉴定选择有机结合起来,不可单纯选择株型。