基于认知思维的AR儿童科普读物设计

陈佩琳 丁鑫 徐华倩

摘要:目的研究适用具体运算阶段儿童认知思维的AR儿童科普读物设计。方法通过京东购物平台调查分析销量高的6个AR(Augmented Reality)科普读物的科普范围、适读年龄和交互方式,基于发现一些问题并结合具体运算阶段的儿童认知特点进行归纳分析。结论提出TAR科普读物的设计策略,契机增强儿童与读物之间的互动性。

关键词:认知思维 AR AR科普读物

中图分类号:TB472 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2018)09-0129-03

一、AR科普读物

AR是增强现实的简称,它可以通过计算机技术生成虚拟环境,并利用传感设备等手段让用户沉浸在该环境中。不同于完全虚拟的VR技术,它并没有取代真实的场景,而是借助真实的场景服务用户,使现实场景中的物体与虚拟的场景融合在一起。目前这项技术在儿童教育上也得到充分应用,许多出版商把AR技术与儿童科普读物结合,把抽象难懂的科普知识变得生动形象,让文字信息与视觉、听觉信息同步,在阅读中也可以与之交互,使阅读成为一件轻松的事情。但现阶段由于我国AR技术、出版商的编辑、文案等方面都不够成熟,使得产品的用户黏度较低,未从儿童认知思维的角度去设计产品,因此应重新构建人与书籍之间的桥梁,充分调动读者阅读的积极性与参与性。

二、儿童认知思维发展的特点

皮亚杰是研究儿童认知发展的专家,他把儿童认知思维划分成四个阶段,感知运动阶段(0-2岁)、前运算阶段(2-7岁)、具体运算阶段(7-11岁)和形式运算阶段(11岁以上)。考虑到AR科普读物的适读年龄大致在3-12岁,且学龄前儿童不易经常使用电子设备,由此本文主要针对具体运算阶段的儿童,这个阶段的儿童能对具体的想法或事件进--行逻辑思考,具体表现为两点:一是归纳逻辑。这个时候他们可从具体的事实中推理归纳原理。比如你推了你朋友一下他生气了,你就会知道推别人会使他生气,但不知道不该推朋友。二是可逆性。虽然他们还不具备演绎逻辑思维,但却能够逆向思考他们思维中的信息分类。

入学后的儿童逐渐开始识字,可在书籍中多使用文字,注意文字的大小、颜色、字体和疏密程度等,适当使用高亮字吸引儿童的注意力。同时,防止儿童在阅读中产生疲惫感,视觉上要加入彩色图片。如获得多项大奖的法国系列图书《第一次发现手电筒系列》,书中的文字、图片和排版都符合7-11岁儿童的认知发展。同时,采用透明胶片印刷技术,使用书中附加的纸质“手电筒”在书中寻找被照亮的部分画面,颠覆惯性认知模式,让儿童自主探索世界(如图1)。

三、国内AR儿童科普读物的发展背景与设计现状

(一)国内AR儿童科普读物的发展背景

AR技术的应用改变了传统阅读读物的获取信息方式,并利用技术所带来的真实性、视觉感、立体感使儿童对信息的理解更加透彻,让一本科普读物变成可玩性的“玩具”。浙江少年儿童出版社是国内最早在科普读物上应用AR技术的,并于2013年出版了书籍。随着技术的普及与发展在后期引发了AR图书出版潮,但都未引发消费者疯狂购买的产品。直至2016年,中信出版社推出“科学跑出来”系列的图书才让广大消费者知道AR科普读物,不仅推动了AR技术的发展,还促使更多的出版社向AR科普读物的更深层次进行探索。

(二)國内AR儿童科普读物设计现状

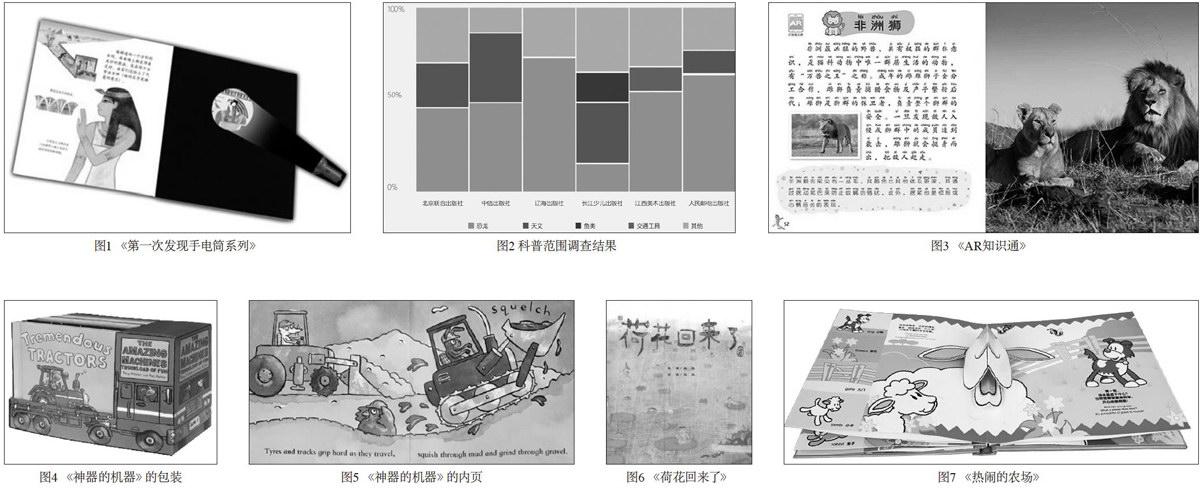

为了能充分了解我国AR儿童科普读物的设计现状,笔者通过京东平台搜索“AR科普书”关键词初步汇总国内下载排名靠前的6个读物,分析出版社在科普范围、适读年龄的不同,并归纳总结交互方式的不足。经调查发现市场已存在许多不同类型题材的产品,有的取得一定的效果,但总体上存在一些问题,(如图2)是科普范围的调查结果。

1.科普对象集中化,同质化严重。

在AR技术的热潮下,我国许多出版社仅把技术作为宣传营销的手段,对图书的内容、材料、交互方式等方面都缺乏创新,主要表现在以下两点:一是本土的原创性低,还存在抄袭现状。恐龙几乎是国内每一家出版社的科普对象,目科普内容、包装形式等也大同小异;二是根据《我国增强现实类儿童科普读物的出版策略》中提到目前国内引进版图书占主导地位。虽然在产品的发展前期需要借鉴国外优秀的资源案例,但一味的引进别人的优秀成果不吸收消化,这大大制约了国内读物的发展。

2.书籍内容与读者的认知发展不匹配。

市场上划定AR图书的大致适读年龄是3-12岁,个别划定为0-12岁。根据皮亚杰的儿童认知发展理论,3-12岁的儿童可再划分为前运算阶段和具体运算阶段,这两个阶段儿童的认知思维发展是不同的。譬如学龄前的儿童天性活泼、爱动、注意力不容易集中,而入学后的儿童注意力可以保持在10分钟左右,这就需要设计师根据特定阶段儿童的心理特点设计出不同的学习方式,并与不同阶段儿童的认知发展相匹配。同时0-2岁的感知运动阶段儿童属于较低龄儿童,他们若长期使用电子产品易诱发近视,建议3岁以上儿童使用电子类产品。

3.消费者对AR图书认知度低。尽管这几年AR市场发展的不错,但许多消费者仍不认识或了解AR图书。易观智库发布的《中国增强现实市场专题研究报告2016》中表明了出现此现象的三点原因:一是跟踪定位技术和用户交互技术等核心技术还未成熟,影响AR技术的推广;二是产品端的软件应用创意不足,内容有限,导致消费者黏度低,硬件上手机的一些配置不能满足AR技术的需要;三是用户对AR技术的认知有限,对网络安全和实用性的考虑会影响AR技术的推广和软硬件的提升。这三点是层层递进环环相扣,每一环的缺失都会影响消费者对产品的认知。

4.未重视读者与书籍之间的交互体验。儿童阅读AR图书的交互方式主要指阅读书籍内容和扫描书中标识码,这两种方式在体验上都存在两点问题:一是书籍内容说教性太强,不注重科普语言的通俗性和页面板式的趣味性。江西美术出版社的《AR知识通》系列中,内页是一半文字一半插图,这种板式与学校里的语文教材没有太多差异,容易造成视觉的疲惫感,无法吸引孩子的注意力。同时,太过具象的插图也不符合儿童的审美情趣(如图3)。二是有些图书的模型因为技术和成本的限制使得模型精致度不足,真实性欠缺,纸质内容与三维实物无法达到真正的虚实结合。同时,阅读AR图书主要使用手机或平板,目前尚不能达到裸眼阅读或使用头戴设备阅读,长时间使用电子产品容易诱发孩子对电子产品的依赖性。所以在书籍与读者之间交互体验不佳的情况下,这种新奇的AR阅读模式只会获得短暂的兴趣,时间一长很容易被抛之在脑后。

四、AR儿童科普读物的设计策略

(一)在书籍中融入感官体验。

根据吕敬人先生的“书籍五感”和书籍形态特点,可遵循不同阶段儿童的认知特点在AR书籍设计中融入感官体验,提高用户黏度,下面分别从读物的书籍形态、视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉这六个方向进行设计。

1.书籍形态的改变

书籍的形态指读者对形状、色彩、封面等要素的直观感受,比较常规的书籍形态是长方形、正方形、圆角处理等,其实儿童书籍不一定要遵循这个原则,科普书籍可根据科普内容的不同设计成不同的形态,当然也要考虑儿童手掌的尺寸,开本不易做的太大。英国针对低幼儿出版的的科普图画书《神奇的机器》包含10本绘本,以押韵的形式介绍不同形状、不同功能的交通工具。整个封装的纸盒是一辆卡车造型,后面装载了“货物”,儿童会认为造型很像玩具车,从形态上就增加了读者的阅读兴趣(如图4)。同时,书籍每页就设2-3个句子,这种简明扼要的文字解说和跨页式的配图趣味性十足,十分吸引儿童的兴趣(如图5)。国内出版的系列图书大多在6本以上,可根据儿童的喜好、科普的对象和系列性图书等方面着手设计新的书籍形态。

2.视觉的互动体验

视觉元素是贯穿整本书的,当读者距离书籍较远时,明亮且具有特点的色彩才是吸引人的手段,最能表达书中的情感并烘托氛围。在设计时要充分了解该阶段儿童的认知发展和色彩规律,譬如学龄前的儿童比较喜欢高明度或对比强烈的颜色,这样才能吸引他们的注意力,而入学后的孩子因为学习经验的增多就偏爱色彩柔和的颜色。同时文字也是视觉设计中的重要元素,常应用在封面设计和书本内容中,同样的文字使用不同的颜色和形态会给人不同的视觉感受,产生不同的感官体验。获得“中国最美的书”称号的《荷花回来了》绘本在封面设计上就特别注重线条和墨色感,整个画面极具诗意的氛围,十分具有视觉表现力。在封面字体设计上还加入了莲藕、莲蓬和花苞等元素,使得还没翻开书页就感受到荷花真的回来了(如图6)。AR科普读物可尝试在封面的字体上体现产品的特色,表达所要传达的感情。

3.听觉的互动体验

儿童可通过在移动端听到读物的旁白讲解,这些声音有利于强化记忆力,但长时间使用手机容易导致设备耗电量快,可在书籍中加入最简单的压电陶瓷片。它是一种发声元件,常应用在生日贺卡中,在价格上也便宜,还能随时随地打开书籍就能听到声音。英国出版的《热闹的农场》是帮助0-2岁儿童认识农场里的动物,在内页不仅有符合儿童认知的色彩、图画等,还能趣味发音拉近读者与书籍之间的距离(如图7)。儿童一打开书籍就被声音吸引,用耳朵感知了知识,打开了听觉通道,提高了思考和储备记忆的能力。同时在内页设计上跳出了二维平面书的限制,通过折叠构建了三维立体的空间,大大集中了儿童的注意力。

4.嗅觉和味觉的互动体验

嗅觉也可以帮助儿童认识世界,当科普一些植物、海洋的时候,可在书中融入一些气味帮助儿童加强嗅觉认知效果。《妙妙香味书》就是国内首本具有香味的书,为1-2岁儿童科普香料、水果蔬菜等,内页有跟香味匹配的图画和触摸的地方,只需用手指在触摸处轻轻摩擦就能闻到图画所传达的味道,通过嗅觉加深对事物的认知(如图8)。比如洋葱是刺鼻的,薄荷是清凉的,通过嗅觉认知建立对物品的记忆。这里的味觉并不是指口中尝到的味道,是指经验味觉。通过图像的联想法让孩子产生味觉想象,可将嗅觉和味觉放在一起,让嗅觉转化为味觉,虽然未尝到味道,但闻到香甜的苹果味就感觉吃到了苹果,产生了经验味觉。

5.触觉的互动体验

具体运算阶段的儿童虽然识字多了,但触觉的记忆才更能加深对知识的理解。而且不同的材质给人的感受是不同的,比如铜版纸光洁纯白,给人以清爽感,牛皮纸触摸起来有点粗糙,给人以年代感。《Thats not my puppy》是针对1-3岁儿童的书,一只小老鼠是故事中的主角,内页一两句简单句型帮助儿童学习形容词和单复数,视觉上也采用亮丽的视觉颜色。整本書在动物的不同部位都有不同的凸起材质,让儿童可以一边学习一边感受不同材质所带来的触觉变化(如图9)。具有科普性质的书籍更应该在部分页面中加入不同的材质,譬如科普植物,可以在书籍中附加一些植物的标本,让儿童自己触摸,感受植物叶片的粗糙程度、叶脉的走向等。

(二)优化阅读书籍行为上的互动设计。

注重AR科普读物作为最基本的书籍给儿童带来的交互体验,它不仅关系到儿童对书籍的最初印象,还会影响儿童翻书后的阅读感受,所以分析基于书籍的互动行为是有必要的。

翻动。这是最常见最普遍的互动行为之一,其目的是翻书阅读内容,这个行为伴随阅读的整个过程。换句话说,阅读其实也是一种变相的互动行为,但是这种互动方式具有一定的消极意味,儿童是被动翻阅读物,没有主动参与翻动这个过程。这就需要形变翻动、局部翻动、切口翻动等形式引导读者翻动,这些翻动都改变了书籍的状态,使平面变立体,瞬间抓住了读者的眼球,延长停留阅读的时间。《爱丽丝梦游仙境》立体书就多次运用了形变翻动和局部翻动让一本平面的书籍立体起来,让人眼前一亮。形变翻动是指在打开时书籍的内页发生变化,插画中的房子和任务都变立体了;局部翻动是内页中的小部分是可翻动的,(如图10)左侧的折页把较多的文字隐藏在里面,既节省了阅读的空间,也保持了故事的完整。切口翻动出现在吕敬人设计的《梅兰芳全传》里,当握紧切口向左翻动出现梅兰芳穿戏服的样子,向右翻动出现梅兰芳日常着装的样子,让读者未阅其文先观其容(如图11)。考虑到AR科普书籍页面不会太多,不易采用切口翻动,可在形变翻动和局部翻动等方面进行构思设计。

撕裂。大人不太可能主动去撕—本书,因为既会破坏美感,又显得极其不爱书,但对于具体运算阶段的儿童来说,他们往往缺乏自律能力,对万物都保持一份好奇心,总是先破坏再认识,认为撕书是一件很有趣的事,带有一种破坏的快感,所以大部分较低龄儿童的书都不是看破的是撕烂的。朱赢椿设计的《不裁》就需要在阅读时边裁书边阅读,书中赠送配套裁纸刀,使读者在阅读时有延迟、有期待、有节奏、有小憩,最后得到一本朴而雅的毛边书(如图12)。可在具体运算阶段儿童阅读的书籍中加入引导主动撕裂的设计,故意将部分页面黏合在一起或设计时就留下需要裁剪或挖空的部分,这样满足了儿童喜欢撕书的快感,又增加了书籍的独特性。

(三)增加读物的附属功能。

由于AR科普读物交互方式的单一,儿童很难和周围人-起阅读,在这里可尝试在书中加入透明卡片、有色眼镜和解密卡之类的附属物,解锁新的阅读模式和阅读流程,还可附加一些互动贴纸、少儿涂色等活动,使阅读成为一种有趣的游戏。辽海出版社针对6-12岁儿童出版了《会动的美食好好吃》绘本,它就囊括3种附属功能:一是涂色绘本,让儿童成为小小画家,不仅锻炼手部肌肉,还能养成良好的握笔习惯。同时插图的配色也比较柔和,符合该年龄段儿童的色彩认知(如图13);二是3D打印技术的应用,这拉近了卡通形象与儿童之间的距离,让儿童零距离的接触故事中的主人公,使绘本更加具有亲和力(如图14);三是4D中英文点读,不仅有中文发音,还有英文发音,通过多角度、交互的方式促进儿童语言认知的发展。(如图15)。这样一本可以学习中英文发音,又能动手绘画的书籍是最能激发儿童的想象力和创造力的,同时还赠送拼图游戏,这么多的附属功能肯定会让儿童爱不释手的。

结语

综上所述,基于儿童认知思维的特点探究AR科普读物,不仅对我国AR技术的发展与传播有着重要意义,而且还会给AR图书带来革命性的变化。融入儿童认知思维特点的读物设计,是遵循以人为本、以用户为中心的体验,最终提出的设计策略主要基于书籍本身,契机在感官体验和阅读行为上开拓更多的交互性,让AR科普读物不仅带有技术的色彩,还有读物作为书籍最纯粹的颜色,让读物中充满快乐的种子。