“斑马线”与人行横道

文 官阳

马克思说:劳动创造语言。没有实践,很多语言就不会产生,没有人类历史丰富的发展过程,语言也就不会这么丰富。中国进入汽车社会的时间不长,全民普及,也就是近20年的事情,所以很多在交通工程领域的认知程度,从一些专业事物的称谓上可见端倪。“斑马线”一词,是一个典型的代表。

在我国,一说“斑马线”这个词,大家都会知道,这是指人行横道,是用标线表示出来的行人穿越机动车的通道,但很少有人去挖掘这个词的来历与应用演变过程,也很少有人辨别在什么场合应该使用斑马线什么场合使用人行横道。时间久了,也就慢慢出现了用“斑马线”替代“人行横道”的称谓,进而忽视了“人行横道”设置时的一些技术要素和控制方法,这样的例子在我们今天高速发展的社会,特别是处在追赶发达国家、观摩和效仿舶来品的过程中,还有很多。本文就用这个概念,诠释一下为什么我们应该注意专业术语的形成背景和过程。

“斑马线”是地道的舶来品

人行横道,英式英语一般用pedestrian crossing,美式英语更常用crosswalk,是分配给行人横穿道路的地方,表示的是一个路权冲突发生和处置的点。维基大百科上释义,人行横道的设计,是为了把行人聚集在一个可以让机动车驾驶人看到的地方,以使得他们能够用最安全的方式穿越道路上的车流。注意,这里面有几个重要的技术要素,分别是:行人聚集、安全可见、穿越机动车流。这几个点,分别指向了交通控制的一些基本原则:充分满足每一个需要、信息传递清晰而准确、掌控注意力、掌控遵从度、有充分的时间做出反应。

图1 盯着这张图看,会悟出人的视觉特点,人眼看东西,总是看到暗的就找亮的,看到亮的就找暗的,所以在黑白之间永远有跳动,这就是对比度的发现和由来。斑马线的视觉优势,来源于此

人行横道的设置方式,远不止于斑马线一种形式,但斑马线的概念,在很多国家和地区是深入人心的。这种受欢迎和接受度,与“斑马线”的形象设计,迎合了人眼视觉的基本规律有很大关系。因为人眼看物体时,就是依靠的视神经感受对比度,而斑马线,恰恰是利用了一白一黑的对比度反差,简单而朴素的色彩与线条,迎合了人的基本视觉识别特性。

关于斑马线的由来有很多争议,但最主要的意见都认为出自英国国会议员詹姆士·卡拉翰(M.P.James Callaghan)。他在1948年时,参观了英国的交通运输研究实验室,当时这家实验室正在研究新的人行横道式样。在观看了实验室的人行横道设计后,卡拉翰议员评论这种一白一黑的设计,让人想起了斑马。1949年,在经过了大量的独立实验后,英国在1000个地方设置了人行横道斑马线,最初的颜色有用到蓝黄线。1951年,经过实践研究后,在斑马线位置行人有充分过街优先的规则被写入法律。

图2 1952年柏林的斑马线

从那时起,“人行横道斑马线”在欧洲开始普及。“人行横道”一词(不特指斑马线)则被用于一些国际条约,比如维也纳道路交通安全公约等,因为并不是所有的人行横道都使用斑马线。

在最初使用人行横道斑马线的英国,以及后来跟进的欧洲国家、英联邦国家,对人行横道的使用规则,与我国不同。在这些国家,斑马线上行人过街享有最高优先权,不需要设置行人信号灯,只要有行人离开路缘石一只脚踏入“斑马线”,过往车辆就必须停下,让行人优先通过。而那些设置了信号灯的人行横道,不再需要施画斑马线,而代之以简单的两条虚线,目的是提示驾驶人停车的边界,也提示行人过街的区域。

图3 英国安装信号灯的人行横道,不使用斑马线,而是点状线标识人行横道的宽度

人行横道设置技术的演进

其实在主干道上专门设置的服务于行人跨越的横道,至少已经有2000年以上的历史了,甚至在庞贝古城遗址都能看到。为了让行人能够避免街道修筑的排水沟和污水处理系统的困扰,人们在街道上放置大石头来帮助行人跨越街道。而巨石之间的空隙,则不影响马车的通行。从这里,我们就能感受到道路的排水、安全、通行,一直是道路工程的重点,看看我们今天的道路,排水问题考虑得到位吗?

图4 罗马庞贝古城遗址里,行人过街的条石,也是摆成斑马线的形式

图5 英国警察的告示,解释第一个人行横道信号灯的运行含义,当两翼向下斜着时,表示所有车辆和马匹操作者要小心过街的行人安全,当两翼平伸时,表示只能行人过街,车辆和马匹要停在人行横道的两侧,暂时不能通过

1868年12月,第一个人行横道信号灯在英国伦敦西敏斯特区大桥街树立起来(Bridge Street, Westminster, London)。这是一位铁路工程师约翰·匹克骑士(John Peake Knight)的主意,他认为这个方法可以让行人安全地穿越这条繁忙的大街。这个信号灯是一种臂板信号装置,是铁路信号灯生产厂(Saxby and Farmer公司)制作的,臂板的抬起和放下由警察人工控制,臂板的“劝服力”(视认性)由放在臂板顶端的燃气灯(红灯和绿灯)来加强,以确保夜间的视认性。这个信号灯装置只运行了两个月。1896年1月因燃气灯的燃气泄漏引起爆炸,操作信号灯的警察受伤,这次事故导致人行横道信号灯的再次出现,是50年后的事情了。

20世纪20年代早期,汽车数量快速增加。1911年一位《时代》(TheTimes)杂志的读者给编辑写信:“你们能为了让人们可以像以前那样安全地过马路做些什么事吗?读到那些可怕的死亡事故实在让人揪心。在车辆面前,行人犹豫和躲避车辆的死亡威胁的机会随着车速的提高变得越来越低。而驾驶人却总是在最后时刻才减速。对于人们过高地期望那些最弱势的道路使用者能够自我意识并回避风险的想法简直就是丑闻。而无论街道还是公路,就必须为行人和那些最弱势的道路使用者,做出充分考虑。”(时代杂志 1911年2月14日文,行人的机会 The Times, Feb. 14, 1911, pg. 14: The Pedestrian's Chances.)这种呼声越来越多,引起了大家对行人过街设施的重视。

早在斑马线问世之前,英国就使用“霸王灯”(英文称Belisha beacons,贝利莎灯塔)和地面平行的原点来标识人行横道了(图6)。贝利莎灯塔得名于英国交通大臣莱斯利·贝利莎。1934年,他推动了把黑白相间的灯杆和闪灯设置在人行横道的两端,来提醒路人和驾驶人行人过街的位置。根据英国的公路法,“当行人进入人行横道时,车辆必须为行人让行。”(The Highway Code states that road traffic “MUST give way when a pedestrian has moved onto a crossing.”)

图6 霸王灯标识的人行横道

图7 人行横道的三种表现形式

在美国最新的国家标准(2009年MUTCD)里,街道上(未设置在交叉口内)的人行横道有三种表现形式(图7)。美国的国家标准要求,人行横道线,不能被滥用。在设置时,必须进行交通工程研判,要对车速、人流、流量、距离上一个信号灯控交叉口的距离等进行数据采集和评估。在超过四车道、限速超过40英里时(65公里时)、日均流量超过12000辆车、并且没有二次过街保护的道路上,不能设置没有其他控制措施、仅依靠人行横道进行保护的行人过街设施;设置人行横道时,要综合考虑控制速度、缩减过街距离、警示有行人过街的措施等。

图7中,45°斜纹的斑马线,是为了提高人行横道的可视性,让驾驶人接受到更强的视觉冲击。纵向和斜纹斑马线条的宽度要求在12-24英寸之间,线条之间的间距是12-60英寸之间,但间距不能大于线条的2.5倍的宽度。有意思的是,为了减少磨损,提高标线寿命等原因,美国的国家标准明文建议,无论是纵向设置的斑马线还是斜纹的斑马线,两条线条之间的间距要尽量考虑轮胎的宽度和间距,尽量让车辆通过时不轧到标线。

图8 行人可以斜着通过交叉口的标线

根据美国的国家标准规定,在有信号灯控制的交叉口,如果信号灯提供了四个方向的全红相位,行人可以斜着通过交叉口时,标线如图8所画。

需要注意的是,美国各州都有自己的交通法规和标准,所以在斑马线的形式问题上,并不是完全一致的。我们经常可以看到一些新奇的人行横道的式样,这些都不是主流式样,但在当地,都会有相应的法律和依据做支撑,不是能随意设置的。

人行横道的交通控制

人行横道是行人和机动车产生路权冲突的区域,如何控制,世界各国有自己的规则,概括起来主要有四种:斑马线优先方式,标志控制(结合斑马线,标志预警提示),行人专用信号灯(触发式和预设编程式兼有,很多不同时使用斑马线),行人和机动车共用信号灯。

英国和英联邦国家,是典型的斑马线优先方式。人行横道两端没有行人信号灯,一律使用斑马线,大部分还会有贝丽莎灯,锯齿线和导流岛加立面标识。一旦有行人进入斑马线,所有途径车辆必须停车让行。在锯齿线位置,禁止任何车辆在路侧停车,以保护人行横道的视距,提高行人被过往车辆发现的机会。在使用信号灯进行控制的人行横道上,是不施画斑马线的。但是锯齿线和二次过街设施、警示标志与标识,都一样使用。

图9 典型的英式人行横道斑马线和贝利莎灯塔、锯齿线、二次过街“门”。锯齿线传递的信息是禁止路侧停车和降低车速。醒目的“门”则告诉行人,那里才是你可以过街的位置。在掌控注意力方面,英国人在人行横道设施上做足了功课

图10 英国贝利莎灯塔(霸王灯)和二次过街设施的夜景

图11 英国,有信号灯时,人行横道不使用斑马线

图12 英国的触发式人行横道信号灯。使用行人信号灯的人行横道,不施画斑马线。这种图形化信号灯还有个特点,如果针对的是行人,就会使用行人图案,如果针对的是自行车,就会是自行车图案

美国的人行横道控制设施,与大多数国家不同,但也设计的非常周到和细致,不仅充分考虑了视认性需求,使用了动感十足的荧光黄绿菱形标志,能够更吸引人的眼球(掌控注意力)——因为这种形状的标志,比四平八稳的正方形标志更有动感,同时也更便于施工安装,而且因为菱形下面窄一些,在占据同样的路侧空间时,在步行者身高范围内,可以腾出更多的行人步道有效宽度。在行人专用信号灯方面,美国甚至考虑到被机动车驾驶人误读信号的风险,专门为行人设计了特殊的信号灯颜色,用黄和白区别于机动车用的红和绿颜色。

图13 美国的人行横道警示标志

美国的人行横道警示标志,提示行人过街的位置,外展的路缘石可以压缩车道的宽度,强制降低车速。警示标志使用荧光黄绿色反光材料,强化了全天候的视认性。动感十足的菱形标志加上一个行人的行走姿态,大大增加了标志的吸睛能力,是在“掌控注意力”和“掌控遵从度”上做足了文章。

图14 美国的人行横道标志提示驾驶人,这个人行横道是隆起的,示意车速要降到15英里时

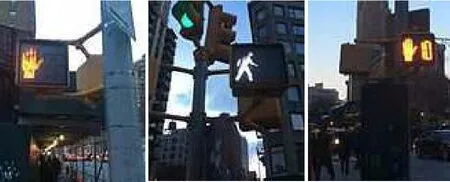

图15 纽约的人行横道信号灯式样,经典的三段式过街

纽约的经典三段式过街人行横道信号灯(图15)。左侧图:黄色稳定(不闪烁)的“抬起的手”,表示“don't walk”(不要走);中间图:白色稳定的行人,表示“walk”(走);右侧图:闪烁的手,表示 “不要走”已经迫在眉睫(“don't walk”is imminent),提示行人不要再走到机动车道里了,还配了一个倒计时器。

在美国的国家标准里,行人信号灯允许使用图形或文字,并明确规定,一旦“抬起的手”或“不要走”字样呈常亮模式,示意行人不能再进入信号灯示意的路面;而一旦出现“稳定的行人”或“行走信号”,示意行人能够过街,走向信号灯。当“抬起的手”或“不要走”的信号开始闪烁时,示意很快就要禁止过街了。 “不要走”了,这种情况会发生在机动车信号灯转黄灯之前的几秒钟,通常会出现固定的橙色,而此时的机动车信号灯是黄色或红色,当然也有的地方会在绿灯时就开始了,这时行人不能再跨过路缘石进入机动车道。

美国有些地方还使用了“闪烁的行人”图样或者“闪烁行走”字样的信号灯,美国联邦标准里将这些闪烁定义为没有意义,尽管这种闪烁一度被理解为让行人注意转弯机动车,并且在美国首都华盛顿还有应用。

需要注意的是,美国是个联邦政体,各州交通局都有一些自己的规则,人行横道的控制方法与设施细节上会有差异。

图16 美国首都华盛顿街头的一个行人过街倒计时器

图17 俄罗斯的人行横道标志,中间呈蓝色,是经典的维也纳公约里的人行横道式样,所有加盟国家都在使用。外面的荧光黄绿色边框,是为了增加标志的显著性,控制道路使用者的注意力,是近年涌现的新技术,也是因为人们发现原来的样式不够吸引注意力所采取的补救措施

图18 内照式人行横道标志,设置在背景光源复杂的闹市地区等,对抗周边的霓虹灯等城市灯光干扰

需要特别引起关注的是,人行横道的设置,是为了解决路权冲突,其关键点在于“冲突”,所以是一个非常危险的位置,因为规则允许人们利用这个位置穿越机动车道,所以很多人会想当然地认为这里很安全,但是任何交通控制手段都是有安全边际的,一旦遇到驾驶人出现错误,这里就是非常危险的地方。所以设置人行道时,需要考虑的不仅仅是驾驶人的注意力的掌控,也要关注对行人注意力的掌控,要让行人在使用人行横道时,尽量谨慎、快速、充分提高警惕,不能让行人当然地认为所有的驾驶人都能安全地把车停下;而驾驶人们也要注意,一旦前方发现人行横道标志,就说明这个区域是存在明确的过街需求的,要谨防在这个区域失去对车辆的有效控制。对于人行横道的设置而言,第三个重点是驻足区,因为这里要有行人聚集等候通过街道,如果驻足等候区的空间不足,会导致行人冒险闯入机动车道,所以一处行人过街设施的设置,也需要流量特征数据的支撑。