論“殷墟花園莊東地甲骨”是小乙時代卜辭

——從商代的“日名”説起(上)

曹定雲

(北京師範大學歷史學院,中國社會科學院考古研究所)

引 言

《殷墟花園莊東地甲骨》(以下簡稱《花東》)出版已經十五年。1991年發現的花園莊東地甲骨是繼1973年小屯南地甲骨發現後又一次重要的發現。《花東》的出版,是甲骨學界的一件大事。由於它的出版,在甲骨學界,掀起了新一輪研究甲骨文的浪潮。老學者自不待言,年青的學者更是趨之若鶩,在花東新出的甲骨卜辭中,尋求自己的新發現,尤其是一些年青的博士、碩士,將花東甲骨新材料作爲自己的研究對象,寫出一本又一本新著,爲甲骨學研究添磚加瓦,作出了可喜的貢獻。2013年,我們對《花東》一書進行修改,現已再版。在再版《後記》中,我們對有關學者所作出的“貢獻”,盡可能地予以采納和吸收,並深深地表示感謝。

《花東》卜辭屬於“非王卜辭”,材料新穎,時代又早,因而在研究中出現許多不同的看法,是很正常的事。各種不同意見的“碰撞”與“切磋”,會使我們的研究進一步得到提升,這是很可喜的一件事。縱觀十多年來各種討論意見,我感到其中有一個最大的“問題”還是没有解决好,那就是商代的“日名”。由於對“日名”有着完全不同甚至是“對立”的理解,因而在討論中,“一人一把號,各吹各的調”,對人名“丁”作出適合於自己心意的理解,很難取得共識。這個“問題”不解决,花東H3卜辭的進一步研究就會“舉步爲艱”,對H3卜辭時代的推斷更是無從談起。因此,筆者决定,先從商代的“日名”入手,然後再討論其他。

一、 關於商代“日名”的討論

(一) 關於商代“日名”的種種説法

無論是商代文獻和殷墟卜辭材料,都可以看到殷人祖先名“上甲”、“大乙”、“祖乙”、“武丁”、“祖庚”、“示壬”、“示癸”等。對於這些“名稱”,過去多理解爲“廟號”,是對祖先的一種“稱呼”,是祭祀時才使用的。這些“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”(俗稱“十干”)就是“日名”。這些“日名”是如何確定的?自東漢以來,就有過種種説法,没有取得共識。十多年前,我曾經寫過一篇文章,即《論商人“廟號”及其相關問題》,刊登在《新世紀的中國考古學——王仲殊先生八十華誕紀念文集》,(1)曹定雲: 《論商人廟號及其相關問題》,《新世紀的中國考古學——王仲殊先生八十華誕紀念文集》,北京: 科學出版社2005年版,頁300。對“日名”中的各種問題,作了總檢討。由於篇幅太長,不能重複,只能擇其重要者,向讀者作些陳述。關於“日名”産生的説法,歸納起來有如下10種:

1. 生日説,認爲“日名”源於祖先之生日。《史記·殷本紀·索隱》皇甫謐云:“微字上甲,其母以甲日生故也。商家生子以日爲名,蓋自微始。”

2. 祭名説。認爲“日名”源於祭祀之日。王國維曾説:“殷之祭先率以其所名之日祭之。祭名甲者用甲日,祭名乙者用乙日,此卜辭之通例也。”(2)王國維: 《觀堂集林》第9册,北京: 中華書局1959年版,頁7。

3. 死日説。認爲“日名”源於祖先死日。董作賓云:“商人甲乙之號,蓋當爲祭而設。”他在《斷代例》中又説:“成湯以日干爲名,當是死日。”(3)董作賓: 《甲骨文斷代研究例》,《慶祝蔡元培先生65歲論文集》(上册),1933年;又《論商人以十日爲名》,《大陸雜志》1951年第2卷第3期。

4. 致祭次序説。認爲“日名”源於致祭次序。陳夢家云:“卜辭中的廟號,既無關生卒之日,也無追名,乃是致祭的次序;而此次序是依了世次、長幼、及位先後、死亡先後順着天干排下去的。凡未及王位的與及位者無别。”(4)陳夢家: 《商王廟號考》,《考古學報》1954年第8期;又見《殷虚卜辭綜述》,北京: 科學出版社1956年版,頁405。這是一種“混合”的説法,説了很多的標準,究竟如何决定,並没有説清楚。

5. 卜選説。認爲“日名”是死後通過占卜决定的。1957年,李學勤發表《評陳夢家殷墟卜辭綜述》一文,文中認定,“殷人日名乃是死後選定的”。(5)李學勤: 《評陳夢家殷虚卜辭綜述》,《考古學報》1957年第3期。此説能否成立?本文後面將會作詳細的分析和評論。

6. 家庭成員分類説。張光直從文化人類學的角度來論證商人廟號在世系中的規律性,認爲以十日爲名的習俗是死後的廟主分類制度,是商王室二種執政組(一種以甲、乙廟號爲代表,二是以丁廟號爲代表)輪流執政的結果。(6)張光直: 《商王廟號新考》,《中研院民族研究所集刊》1963年第15期。又見《中國青銅時代》,北京: 生活·讀書·新知三聯書店1983年版。

7. 冠禮和婚禮説。馬承源認爲:“商周貴族男子所稱的日干實爲冠禮中所授之字,而女子日干乃是許嫁之字,冠禮在前,婚禮在後,故男女一般不同字。”(7)馬承源: 《關於商周貴族使用日干稱謂問題的探討》,《王國維學術研究論集》(二),上海: 華東師範大學出版社1987年版。但馬先生在文章中並没有提出任何的例證來支持他的這一觀點。

8. 嫡庶説。朱鳳瀚認爲:“祭禮之差别主要取决於受祭者在宗族中的等級地位,故頗疑商人日名奇偶分布之差異是由於受祭者的嫡庶身份不同决定的。……故占有多數比例的偶數日名,應是屬於嫡子的。少數奇數日名則是屬於具有庶子身份者。這裏所言嫡子是指正妻所生諸子,庶子是指庶妻(妃妾)所生諸子。”(8)朱鳳瀚: 《金文日名統計與商代晚期商人日名制》,《中原文物》1990年第3期。

朱先生的“嫡庶説”也存在問題: 他文章中舉“祖庚”、“祖甲”是奇數日名,但“祖庚”、“祖甲”是武丁正妻(法定配偶)所生還是庶妻(非法定配偶)所生,史籍並無文字記載。相反,大甲是大乙之嫡長孫,用的却是奇數干名,則提供了反證。因此,“嫡庶説”也只能存疑。

9. 雙日工作,單日休息説。這是美國學者吉德煒對殷周金文中“偶日干名占絶對多數”這一現象進行的解釋。他認爲,廟號的性質與祭祀有關。死後干名的選擇,一是取吉祥之意,故選擇某些吉日;二是這些吉日要合於負責祭祀活動的官員在作業上的方便。對偶數干名的偏好,可用祭祀活動中“雙日工作,單日休息”來解釋。(9)吉德煒: 《中國古代的吉日、廟號與登龍之心》,《中國殷商文化國際學術討論會論文》,1987年9月。吉德煒是外國學者,他對殷周“日名”的理解有些“現代化”。殷周時代,那些以奇數幹部带头爲“日名”的廟號的還不少,那又如何去解釋呢?這恐怕是該説所遇到的最大障礙。

10. 葬日説。認爲廟號中的日干源於埋葬之日,這是日本學者井上聰提出的。他在《商代廟號新論》中,采用“剛日、柔日”説,云:“外事以剛日,内事以柔日。”他還説:“商人已經有死亡後在陰日埋葬的習俗,甲骨文、金文中的陰日廟號,是基於埋葬習俗而定的,而葬日又多選用陰日,所以廟號多爲陰日干名。”(10)井上聰: 《商代廟號新論》,《中原文物》1990年第2期。中國學者張懋鎔也持有相似的觀點。(11)張懋鎔: 《商代日名研究的再檢討》,《古文字與青銅器論集》,北京: 科學出版社2002年版。井上聰認爲“葬日多用柔日”是正確的,但“葬日”是否就是“廟號”值得商榷,因爲“葬日”與“廟號”是性質不同的兩回事。

以上所列“日名”(廟號)産生的10種説法,基本上又可以歸爲兩大類: 第一類,“日名”是生前確立的,屬於此類的有“生日説”、“家庭成員分類説”、“冠禮和婚禮説”;第二類,“日名”是死後確立的,屬於此類的有“祭名説”、“死日説”、“致祭次序説”、“卜選説”、“嫡庶説”、“雙日工作,單日休息説”、“葬日説”。對於以上10種説法,在長期的討論中,很多“説法”早已淡出了人們的視綫,如“生日説”、“死日説”就是,且陳夢家、張光直等先生都作過批評,如今很少有人再提;“祭名説”、“致祭次序説”也難以對“日名”作出合理的解釋;張光直先生在否定“生日説”、“死日説”上是有貢獻的,但他的“家庭成員分類説”同樣受到“質疑”——“日名”與“兩種執政組”没有關係,朱鳳瀚先生對殷周金文中“日名”作過詳細統計,對“兩種執政組”作出否定;(12)朱鳳瀚: 《金文日名統計與商代晚期商人日名制》。朱鳳瀚先生用功很勤,他在否定“兩種執政組”上是有貢獻的,但他自己的“嫡庶説”同樣受到質疑,上文已經説過,不再重複;至於馬先生的“冠禮和婚禮説”,只是一種“推測”,没有事實證據,可以棄之不論;美國學者吉德煒先生的“雙日工作,單日休息説”,由於不明中國古代宗法的實際情况,作了“現代化”的處理,可以諒解;井上村的“葬日説”,在否定“卜選説”上是有貢獻的,但“葬日”是否就是“日名”仍值得討論,下文將會論及。

總之,以上種種説法,都没有真正解决商代“日名”問題。現在要重點討論的是李學勤先生的“卜選説”,其原因有二: 第一,他提供了“卜辭證據”;第二,此説目前仍有一定的“市場”。

(二) 關於“卜選説”的討論

1957年,李學勤先生在《評陳夢家〈殷虚卜辭綜述〉》一文中,認爲“殷人日名乃是死後選定的”,下列祖庚卜辭可以爲證:

明1983(13)明,指《殷虚卜辭》,明義士編著,上海别發洋行石印本,1917年。

掇1.210(14)掇,指《殷契拾掇》,郭若愚編著,上海出版公司出版,1951年。

前7.28.1(15)前,指《殷虚書契》,羅振玉編著,國學叢刊石印本,1911年;彩印本,1913年。

貞: 其梌?

前2.32.6

南坊4.161(16)南坊,指《戰後南北所見甲骨録·南北坊間所見甲骨》,胡厚宣編著,北京: 來熏閣書店1951年版。

後下9.3.10.1(17)後下,指《殷虚書契後編·下》,羅振玉編,影印本,1916年。

[貞]: 不[惟]丁[叶]?

綴17(18)綴,指《甲骨綴合編》,曾毅公編,修文堂書房1950年版。,掇2.151

《庫》985+1106原是兩小片肋骨刻辭,經李先生綴合而使辭意完整,從而引起李先生的特别關注與研究。1979年,李先生在《論美澳收藏的幾件商周文物》一文中(21)李學勤: 《論美澳收藏的幾件商周文物》,《文物》1979年第12期。,將他在美國卡内基博物館看到的《庫方》985+1106原骨刻辭,即今《美國所藏甲骨録》(USB10.11),(22)周鴻翔: 《美國所藏甲骨録》,加利福尼亞: 美國加利福尼亞大學出版社1976年版。重新予以認定:

乙巳卜,其示帝?

乙巳卜,帝日叀丁?

叀乙?又日。

叀辛?又日。(USB.11,以上一面。圖一)

乙巳卜,其示?

弜?

乙巳卜,其示?

弜?

乙巳卜,帝日叀丁?(USB10,以上另一面。圖二)

圖一

圖二

李先生云:“這是給剛死去的王選擇日名的卜辭。……日名只在死後應用,且與祭日有關。……《庫方》985+1106依次卜問丁、乙、辛三個日名,在乙、辛兩辭下記‘又(有)日’,應該是確定日名爲丁。這説明日名不是依生日、死日、次序等固定不變,而是死後選定,爲我們理解日名的習俗提供了新的綫索。”李先生最後斷定: 該片刻辭是日名“卜選説”的有力“證據”。(23)李學勤: 《評陳夢家殷虚卜辭綜述》。由此,李先生的文章引起了國内外學者的關注。

李先生的“卜選説”能否成立,關鍵在於他對卜辭的理解是否正確。對於祖庚卜辭中有關“小卜喪”的10條刻辭李先生認爲是“卜選日名”的,日本學者井上聰給予否定,他説:“根據卜辭記載,小在八月己丑日死亡,死後過了七天即丙申日,貞人再卜埋葬的日子。”(24)井上聰: 《商代廟號新論》,《中原文物》1990年第2期,頁58。這種推斷是很有道理的。前引第3條“己丑卜,大貞: 作喪小”已經十分清楚地表明了這一點。第7辭“作小日,叀癸”,不是“小日名”爲“癸”,而是小之葬日爲“癸”。至於《簠人》5、《珠》1055祭小均用癸日,也不足爲怪,在葬日進行祭祀,完全合於情理,不應當把“埋葬之日”與“日名”等同起來。所以,李先生所引“卜喪小卜辭”,不是“卜選日名”的證據,而是“卜選葬日”的證據。

李先生對《庫方》985+1106刻辭的解釋,同樣是偏離了刻辭的原意。首先,這是一片肋條骨刻辭,而非正式卜辭,它很可能是“仿刻”。對此,我已作過詳細辨析。(25)曹定雲、劉一曼: 《殷人卜葬與避“複日”》,《2004年殷商文明國際學術討論會論文集》,頁296—297。既然如此,它的史料價值就要大打折扣。其次,該刻辭云“叀乙,又日”、“叀辛,又日”,此“又日”又作何理解?李先生認爲是“有日”(按: 可能是認爲“已有日”,故後面選擇日名爲“丁”)。(26)李學勤: 《論美澳收藏的幾件商周文物》。這樣的解釋是不妥的。

《庫方》985+1106同樣是一片“占卜葬日”的刻辭。此中的“又日”就是“復日”,因爲,“又”與“復”的辭義是相通的。關於“復”,《説文》云“往來也”;《集韻》云“重也”,“又也”;《詩·大雅·大明》“文王有明德,故天復命武王也”,此“復命武王”就是“又命武王”;《左傳·僖公五年》:“晋侯復假道于虞以伐虢”,此“復假道”即“又假道”也。關於“又”,《儀禮·士虞禮》“又期而大祥”,注“又,復也”,《傳》、《箋》皆訓“又”爲“復”;《禮記·文王世子》“以待又語”,注“又語爲後復論説也”;《韻補》“又……音亦復也”。由以上史籍可證,“又”與“復”的辭義完全相通。所以,《庫方》985+1106之“又日”實爲“復日”。

“復日”就是“重複”之日,“忌爲凶事,利爲吉事”。所以,古代死者入葬,都要極力避開“復日”。所謂“復日”就是“重喪”,在“復日”裏辦“喪事”中還會接着“死人”,這是中國古代最忌諱的一件事,今日農村仍然盛行。《庫方》985+1106刻辭記載的就是這樣一件事: 由於乙、辛兩天均是“又日”(復日),死者不能入葬,故“乙巳卜帝日叀丁”。此“帝日叀丁”是“帝之葬日爲丁”也,這與《儀禮·士虞·疏》“葬用丁亥,是柔日”完全吻合(按: 均用“丁”日)。由此可知,《庫方》985+1106刻辭,是武乙爲死去之父選擇葬日的刻辭,而非選擇“日名”的刻辭。該辭所表示出來的“乙、辛爲復日”、葬日用“丁”這一套迷信思想,在中國的歷史長河中一直流傳,今日仍可見其痕迹。

總之,李先生所引用的上述“祖庚卜辭”和《庫方》985+1106刻辭,均是占卜“葬日”,與“日名”無關。李先生的“卜選説”既然用錯了材料,自然也就失去了存在的“依據”。

(三) 關於“日名”真諦的探討

前面所論,對以前學界存在的10種“日名説”都進行了剖析,指出没有任何一種説法能真正解决“日名”問題。而殷墟花東H3卜辭,首當其衝就要解决卜辭中的人名“丁”、“子丁”、“子丙”等“日名”。正是在這種“壓力”之下,我們不得不探求“日名”究竟是怎麽一回事。有關“日名”的討論,最核心的是兩個: 第一,“日名”是何時確定的?第二,“日名”的實質是什麽?有關這兩個問題,我在《論商人廟號及其相關問題》一文中都作了詳細的討論,現扼要介紹如下:

1. “日名”是生稱

關於“日名”生稱這一事實,我首先是從花東H3卜辭中發現的。《花東》294(H3∶880)(見圖三)云(引文有省略):

圖三

……

……

⑦ 乙卯卜: 子丙速?不用。一二(27)此“速”字采用陳劍所釋,見《説花園莊東地甲骨卜辭的“丁”》,《故宫博物院院刊》2004年第4期。

Deformation and stability time history analysis on tailings dam under the earthquake action HAO Zhe(29)

⑧ 乙卯卜: 嵗祖乙牢,子其自弜速?用。一二

……

《花東》420(H3∶1314)云:

① 甲辰卜: 丁各仄于我?用。一

……

⑤ 壬子卜: 子丙速用,□各于[酓]?一二

爲了證實這一問題,我幾乎翻遍了殷周金文,結果發現了更多的證據。在現存殷周金文中,我搜集到26器有“日名”的銅器銘文,這些銘文中有從“甲”至“癸”以“十干”爲“日名”者,而且都是生者。有關詳情,可參閲拙著《論廟號》一文,(28)曹定雲: 《論商人廟號及其相關問題》,頁300。便可知曉。在這裏,我只提出第(14)器——春秋晚期庚壺,以資佐證,(29)曹定雲: 《論商人廟號及其相關問題》,頁298。該銘文云:

……殷王之孫,右師之子武叔日庚,擇其吉金……庚率二百乘舟入(莒)從(河)。

這是一條極好的材料。器主是殷人的後代,即“殷王之孫,右師之子”,其名是“武叔日庚”(名稱+日名),後面又簡稱“庚”(日名)“率二百乘舟入(莒)”,這是“日名”爲“生稱”的最佳證據。由於“武叔日庚”身上流淌着“殷人”的“血液”,商代的“日名”爲生稱,不就昭然若揭了嗎?花東H3卜辭中的“子丙”與庚壺中的“日庚”,其“日名”一脉相承,難道還存在疑問嗎?

圖四

拙作《論廟號》一文中,還收録了一件戰國璽印。此璽見於羅福頤先生主編的《古璽彙編》,其銘文爲“日庚都萃車馬”(見圖四)。(30)羅福頤: 《古璽彙編》,北京: 文物出版社1981年版。

此璽之鑒别與考釋都應歸功於羅福頤先生。他説:“更如近世,以河南信陽戰國墓出黄腸木上有火烙印,藉知烙印方法始於戰國。前人只知漢有烙馬印,近見傳世之‘日庚都萃車馬璽’之紐制,始悟此乃戰國烙馬用璽。過去只列諸官璽,未明其用。今由紐制,一見而知。紐上作方孔,所以納木者,是得漢烙馬印之啓發,並非今日智慧或能勝前人也。”(31)《古璽彙編·序》,頁4。

羅氏考釋甚爲精辟。這是一件地道的戰國時代“烙馬印”。在馬身上“烙印”,自然是標明此馬爲銘文中的“主人”所有,别人不能動用或牽走,馬之主人自然是“生者”。而此璽銘文自名“日庚”,足證“日庚”是生稱而非“死稱”。此一璽足可破千古之迷: 以“十干”命名的“日名”,原本是“生稱”,只不過人在生前很少用,死後才用作“廟號”而已。

2. “日名”的真諦是宗族行第

由前面的論證可知,商人“日名”是生稱,並非死後確定。因此,所有“日名”中凡死後確立的種種説法(包括“卜選説”)都統統被否定。那麽,生前的“生日説”、“家庭成員分類説”、“冠禮和婚禮説”是否就對呢?也不是,前文已作過分析。“日名”的真正含義,即“日名”的真諦究竟是什麽,我們必須重新探討。

研究殷周時代的“日名”習俗,不應該脱離中國古代的宗族制度。殷周時代是宗族制度非常嚴密的時代,宗族内部成員之間,有着非常嚴密的輩分和行第的區别,人與人相見,彼此互相稱呼,一聽“名字”,大體就能區别開來。這就是“日名”的特殊效應。“日名”一般由兩部分組成: 前面爲“區别字”,如“大甲”之“大”、“仲丁”之“仲”、“小乙”之“小”、“盤庚”之“盤”等;後面是“十干”,如“大甲”之“甲”、“小乙”之“乙”、“卜丙”之“丙”、“康丁”之“丁”等。由於後面的“十干”代表的是“十日”,故這些以“十干” 命名的“名字”也就稱之爲“日名”。“日名”中的“區别字”當有某種含義,有的可以考究,如“大”、“中(仲)”、“小”;有的則很難考究了,如“盤庚”之“盤”、“康丁”之“康”。而“日名”中的“十干”(甲、乙、丙、丁……癸),則表示此人在同族同輩中的行第,即在同輩中的出生次第,頭一位出生者名“甲”,第二位出生者名“乙”,第三位出生者名“丙”,以此類推。此中的“甲、乙、丙、丁”相當於後世的“一、二、三、四”。大家知道,隋唐以後,人們常常用數目字命名,如“張三”、“李四”、“王五”等等。這些“張三”、“李四”、“王五”之“名字”,就表示了他們在同族同輩中的排行次第——“張三”排行第三,“李四”排行第四,“王五”排行第五。殷周時代的“甲、乙、丙、丁”同隋唐時代的“一、二、三、四”實質相同,都是表示“行第”。這個觀點,清人吴榮光曾經提及,他在《筠清館金文》卷一中説:“甲乙丙丁猶一二三四,反言之如後世稱排行爾。”由於他當時見到的材料有限,無法將這一問題展開討論,故後來人們對他的這一觀點早已淡忘。如今重提他的看法,是對他最好的紀念。

殷周時代人名中的“甲、乙、丙、丁”,與隋唐時代人名中的“一、二、三、四”都是“行第”,這有充分的事實根據。現代學者岑仲勉將唐代詩文中數目字人名編輯成書,名曰《唐人行第録》。本書所收録的人名中,韓愈叫“韓十八”,因他排行第十八;白居易叫“白二十二”,因他排行第二十二;岑參叫“岑二十七”,他的排行是第二十七;高適叫“高三十五”,他的排行是第三十五,如此等等。(32)岑仲勉: 《唐人行第録》,北京: 中華書局1962年版。這樣的例子很多,此不繁舉。

殷周時代的“日名”取之於“甲、乙、丙、丁”,隋唐時代的“數目字人名”取之於“一、二、三、四”,這兩種“人名”表現的都是“行第”,都是中國古代宗族制度的反映。不了解這一點,就不會了解“日名”的真諦。所謂“日名”的真諦,就是兩點: 第一,“日名”是生前就有的。我在衆多的殷周青銅器銘文中才找到28件,“少”是“少了點”,但不能因爲“少見”而“多怪”;第二,“日名”表示的是“行第”。明白了這兩點,我們才有可能對殷墟花東H3卜辭中的人物(“日名”)展開討論,才有可能達到“共識”。否則,南轅北轍,各奔東西,不會取得真正的“進展”。這就是我爲什麽要花較多筆墨,對“日名”重新進行論述的原因所在。

二、 論花東H3卜辭中的“丁”與“王”

(一) 花東H3卜辭人名“丁”之解讀

花東H3卜辭是“非王卜辭”,其占卜主體是“子”。這個“子”與原“子組卜辭”之“子”,是不同的兩個人,對此我們已有詳論。(33)劉一曼、曹定雲: 《再論殷墟花東H3卜辭中占卜主體“子”》,《慶祝高明先生八十壽辰暨考古五十周年論文集》(《考古學研究》之六),北京: 科學出版社2006年版。花東H3卜辭中,有一個非常重要的人物叫“丁”,他在朝中,舉足輕重,是占卜主體“子”關注的主要對象。

《花東》56(H3∶200)其卜辭云:

在H3卜辭中,還有一位“日名”爲“丁”之人是“死”者,今有卜辭爲證,《花東》255(H3∶754)第①辭云:

甲寅卜: 弜宜丁?一

該辭中“宜”爲祭名,“丁”是被祭祀的對象,自然是死者。值得注意的是,H3卜辭中,生者“丁”與死者“丁”是同時並存的兩個人。因爲,他們同見於一版甚至是一條卜辭中,其證據是《花東》34(H3∶115+241+246),該版第④辭云:

甲辰: 宜丁牝一,丁各仄于我,翌于大甲? 用。一二

上引第④辭中的“宜丁牝一”之“丁”因受“宜”祭,是死者;而該辭後面“丁各仄於我”之“各”有“進入”之意,故“丁各仄於我”之“丁”則爲生者。這就表明: 花東H3卜辭中,同時存在着“日名”爲“丁”的死者與生者。這不足爲“奇”,因爲殷代“日名”用的是“十干”,總共只有十個號,而同族同輩兄弟往往會超過十人,有時甚至是三十、四十多人,由於都用“十干”,其“日名”自然會有“相同”者。殷代的“商三句兵”銘文爲我們提供了這方面的例證,現將其銘文徵引如下:

(1) 大兄日乙戈:

大兄日乙、兄日戊、兄日壬、兄日癸、兄日癸、兄日丙。《集成》17.11392(35)集成,指《殷周金文集成》,中國社會科學院考古研究所編撰,1984年3月至1994年12月,中華書局。

(2) 且日乙戈:

祖日乙、大父日癸、大父日癸、仲父日癸、父日癸、父日辛、父日己。

《集成》17.11403

(3) 大且日己戈:

大祖日己、祖日丁、祖日乙、祖日庚、祖日丁、祖日己、祖日己。

《集成》17.11401

上述三戈都是祭器,其上銘文記載了被祭祖先稱謂(日名),一共19位(因“祖日乙”在且日乙戈和大且日己戈中同時出現,實爲一人)。這是這一大家庭三代人在宗族中稱謂之分布,我們從中可以看到一個“現象”: 在“祖”輩稱謂中,有兩個“祖日丁”,兩個“祖日己”,還有一個“大祖日己”;在父輩稱謂中,日名爲“癸”者有四人,兩個“大父日癸”,一個“仲父日癸”,一個“父日癸”;在兄輩稱謂中,有兩個“兄日癸”。所以,在同族同輩排行中,“日名”相同者,兩人以上很正常,三人、四人也不新鮮。所謂“三人”就是“天干”排了三輪故出現三個“日名”相同者,所謂“四人”就是“天干”排了四輪,故而出現四個“日名”相同者。因此,殷墟花東H3卜辭中,出現了生者“丁”與死者“丁”同時並存,自在情理之中。那位死者“丁”出生早,“日名”輪排在前,因故而早逝;而生者“丁”却風華正茂。兩個“丁”同時出現在卜辭中,不是很正常嗎?所以,人們完全没有必要多慮。

在《花東》卜辭有關人名“丁”的討論中,姚萱女士認爲只有一位“活着的丁”,没有“死者丁”。(36)姚萱: 《殷墟花園莊東地甲骨卜辭的初步研究》,北京: 綫裝書局2006年版,頁28—29。姚萱女士的看法也是“事出有因”,因爲她是根據《花東》403和416之《釋文》而得來。這兩版《釋文》注釋中是説“丁”爲“死者”,但《花東》403拓片不清,原釋文有誤;《花東》416之“丁”實爲“地名”,陳劍指出是對的。(37)陳劍: 《説花園莊東地甲骨卜辭的“丁”》,《故宫博物院院刊》2004年第4期。這兩處,我們這次再版均作了修改。但綜觀《花東》卜辭,死去的“丁”仍然是存在的,除上舉《花東》255第1辭、《花東》34第4辭外,還有下面卜辭爲證:

甲辰: 宜丁牝一,丁各仄于我,翌日于大甲? 一二

《花東》420.2(38)《花東》420.2係指《花東》420片第2辭。以下皆同,不另注。

此辭中,“宜”爲祭名,“宜丁牝一”是“用一母牛祭祀丁”,故“宜丁牝一”之“丁”應是“死者”,上舉《花東》34第4辭也是這個意思。“宜”爲祭名是肯定的,下面卜辭可以爲證:

辛卜: 其宜,叀豕?一

《花東》139.8

《花東》139.9

《花東》139.10

上面《花東》139三條卜辭,連續卜問用“宜祭”祭祀“妣庚”,究竟用什麽“犧牲”好,是“豕”還是“大”,最後確定是用“”來“宜”祭妣庚(第10辭没有“卜”,應是决定之辭)。所以,“宜丁”就是用“宜祭”祭祀死去的“丁”,應該不存在疑問。

對花東H3卜辭中的人名(日名)“丁”,還有另外一種解讀,即認爲此“丁”不是“人名”,而是“天干”。持此觀點者是閻志,他在《殷墟花園莊東地甲骨卜用丁日的卜辭》一文中,認爲“丁”是天干日名,並結合文獻指出,古人善用“丁日”行事,以此論證H3卜辭中的“丁”爲干支日名的觀點。(40)閆志: 《殷墟花園莊東地甲骨卜用丁日的卜辭》,《故宫博物院院刊》2005年第1期。他的這一觀點,可能是由於没有認真審查H3卜辭中的“丁”,否則不會得出這一結論。姚萱女士評論:“有研究者認爲這類指人物的‘丁’都是日期,是指‘丁’日。按其説絶大部分卜辭根本無法講通,他們的解釋十分牽强,實不可信。”(41)姚萱: 《殷墟花園莊東地甲骨卜辭的初步研究》,頁28—29。

根據以上探討,可以得出如下結論: 花東H3卜辭中,有兩個“日名”爲“丁”者,一個是死去的“丁”,另一個是活着的“丁”。這位活着的“丁”(生者“丁”),是本文討論的關鍵人物。

(二) 花東H3卜辭生者“丁”是武丁

花東H3卜辭生者“丁”是武丁,這有充分的事實根據。我們從生者“丁”與“婦好”、與占卜主體“子”的關係中,可以窺其一斑。今略分引如下:

1.“丁”與“婦好”之關係

辛未卜: 丁隹好令从“白”或伐卲?一

《花東》237.6

壬卜: 帚好 告子于丁,弗□?一

《花東》286.30

上面二辭中,前者是“丁”命令“帚好”征伐“白或”,後者是“帚好”有事必須告訴“丁”,這足以説明“丁”之地位在“帚好”之上。

2. “丁”與占卜主體“子”之關係

辛亥卜,丁曰: 余不其往,毋速? 一

《花東》475.8

《花東》475.9

上引第8辭“丁曰: 余不其往”,“丁”自稱“余”,其口吻接近于“王”,可見其人非同一般。而第9辭,先是“子曰: 余□速”,口氣也不小,説明“子”同樣是非凡人物。但接着後面是“丁令(命)子曰”,説明“丁”的地位在“子”之上。

3. “丁”、“婦好”與占卜主體“子”之關係

《花東》26.5

甲申卜: 子叀豕殁眔魚見丁?用。

《花東》26.6

該版卜辭也很有意思,它記載了在同一天裏,“子”同時向“帚好”和“丁”進獻禮物。向“帚好”進獻了什麽,因辭殘不得而知,向“丁”進獻的是擊死的豕和魚。該版卜辭再次證明,“子”的地位儘管很高,但仍在“丁”之下。但同時也證明,“丁”與“帚好”關係密切。還有一版卜辭很耐人尋味:

辛巳: 子其告行于帚,弜以?一

《花東》211.1

弜告行于丁?一

《花東》211.2

該版卜辭實在微妙而又意味深長。“子”出行這件事,問其告訴“帚”(婦好),而不必告訴“丁”,説明在“帚好”與“丁”兩人中,告訴“帚好”就可以了。這又道出了“丁”與“帚好”之間的親密關係。

4. “丁”之地位和作用

通過上面論述,我們可以看到: 生者“丁”可以命令“帚好”和占卜主體“子”,其地位顯然在“婦好”和占卜主體“子”之上。同時,在國家的軍事行動中,“丁”是統帥。下面卜辭可以爲證:

辛未卜: 白戓爯册,隹丁自正(征)卲?一

《花東》449.1

辛未卜: 丁弗其从白戓伐卲?一

《花東》449.2

“伐卲”之事是當時國家的一件重大軍事行動,前面已有論述,“丁”曾命令“帚好”和占卜主體“子”征卲,而該版卜辭則是“丁”親自“征卲”,足見他是軍中統帥,是“一人之下,萬人之上”之人了。

花東H3卜辭中,有關生者“丁”的卜辭記載相當多,這裏不能一一列舉。僅根據上面材料,就完全可以斷定此“丁”非武丁莫屬。因爲只有武丁才有可能凌駕於“帚好”和占卜主體“子”之上,才有可能命令和指揮他們,才有可能與“帚好”保持那種特殊關係。在《花東·釋文》中,我們對這種關係作了充分的表述,可就是没有明白地“點出來”,究其原因,是我與劉一曼對“丁”的看法不一致: 我認爲是没有即位的武丁;她認爲是已經即位的武丁。兩人意見不統一,無法下筆,只好擱置以待將來。儘管我們有此分歧,但合作依然卓有成效,《花東》的出版,就是最好的明證。《花東》出版以後,陳劍率先指出花東H3卜辭中的生者“丁”是武丁,他説:“在這批卜辭中,多次出現的一位當時還活着的被稱爲‘丁’的人物,可以肯定就是當時的商王武丁。”(42)陳劍: 《説花園莊東地甲骨卜辭的“丁”》,頁52。陳文的觀點,我不是都贊成,但他指出“丁”爲武丁則是對的。陳文發表後,我跟劉一曼開了一句玩笑:“老劉呀,老劉!我們烤了幾年的‘鴨子’(指武丁),烤熟了,讓别人提走啦!”劉一曼“苦笑”一聲:“我們把問題説清,‘鴨子’還是會回來的。”2005年冬,我到臺灣史語所訪問,與古文字學界朋友談及此事,陳昭容女士很爽朗地説:“咳!你們在釋文中,已經把這個問提講得很清楚了,就差‘窗户紙’没有被捅破。”陳文的發表,“逼”着我將這一問題談開,(43)曹定雲、劉一曼: 《1991年殷墟花園莊東地甲骨的發現與整理》,《花園莊東地甲骨論叢》,臺北: 聖環圖書股份有限公司2006年版。使學界對此有了真正的了解。

總之,花東H3卜辭中的生者“丁”是武丁,目前學界已無争議。這也爲我們的討論奠定了較好的基礎。

(三) 花東H3卜辭中的“王”是小乙

花東H3卜辭中不但有“丁”,而且還出現了“王”,且與“丁”同版。《花東》420(H3∶1314)卜辭云:

(1) 甲辰卜: 丁各仄于我?用。一

(2) 甲辰: 宜丁牝一,丁各仄于我,翌日于大甲?一二

(4) 庚戌卜: 隹王令(命)余□乎燕若?一

(5) 壬子卜: 子丙速?用。□各,乎[酓]?一二(44)此“速”字采用陳劍所釋,見《説花園莊東地甲骨卜辭的“丁”》,《故宫博物院院刊》2004年第4期。

該版出現了幾個重要人物:“宜丁牝 一”之“丁”是死者“丁”;“丁各仄于我”之“丁”是生者“丁”;有“余”(占卜主體“子”);有“子丙”;還有最重要的“王”。除去死者,最重要的生者有四人,其中“王”與生者“丁”(武丁)是最爲重要的人物,而且同版。從情理分析,“王”與生者“丁”不會是同一個人。既然生者“丁”是武丁,那這個“王”就應當是 武丁之父小乙,没有别的選擇。

把該版卜辭中“丁各”之“丁”認定是“人名”,對專門研究甲骨的學者來説,應該不是問題。可能會有個别學者提出,“丁各仄于我”之“丁”不是“人名”,而是“天干‘丁’”,解讀爲“丁日各仄于我”。這樣解讀是否可行呢?回答是否定的。因爲,“各”是動詞,有“進入”之意,故“各”前面一定是“人名”,這在殷代甲骨、西周金文中有充分的證據,此不繁舉。而且,花東H3卜辭中,還有更爲重要的一版卜辭,記述了“丁”(武丁)與“王”之關係。它就是《花東》480(H3∶1472),現徵引如下(見圖五):

圖五

該版卜辭的内容極爲重要,因爲在花東卜辭中,幾個最重要的人物都在這裏出現了: 占卜主體“子”、 帚好、“丁”(武丁)、大子(太子)、王,一共五人。更爲重要的是,其中四人(子、丁、大子、王)不僅同版,而且同辭(第3辭)。該版卜辭比《花東》420更有説服力,《花東》420 是“丁”與“王”同版,而該版是“丁”與“王”同辭,這是“丁”與“王”同時並存的鐵證。“丁”與“王”是同時並存的兩個人: 既然“丁”是武丁,那這個“王”必是小乙,没有任何游移的餘地。關於“大子”(太子),我們在《花東·釋文》曾指出:“可能是H3卜辭主人‘子’之長子,也可能指殷王的‘太子’。”(46)見《花東·釋文》,頁1744。

綜上所述,可作如下結論: 花東H3卜辭中的生者“丁”是武丁,“王”是小乙。這爲我們進一步解讀花東H3卜辭,奠定了基礎。

(四) 《花東》480卜辭隸釋評議

前文已經指出,《花東》480卜辭由於“丁”與“王”同版同辭,成爲《花東》卜辭的核心、解讀《花東》卜辭的關鍵。本文前面已經作了解讀,合乎情理,不少研究者都同意或基本同意。但也有研究者在一些關鍵辭上,出現了不同的解釋,影響到對人名“丁”的理解和對“王”的判斷。爲此,需要對相關學者的文章進行討論,並敬請諒解!

1. 朱歧祥先生在《殷虚花園莊東地甲骨校釋》中,將《花東》480卜辭隸釋如下:

(6) 丙子: 歲祖甲: 一牢,歲祖乙: 一牢,歲妣庚: 一牢?在。來自斝。一(48)朱歧祥: 《殷墟花園莊東地甲骨校釋》,東海大學中文系語言文字研究室,2006年,頁898。

朱先生“釋文”與《花東》相比,雖然第(6)有些小的差异,而最大的不同是在第(3)辭上。他將“子乎大子丁宜”截爲三段,變爲“子乎大”、“子”、“丁”,這樣,“大子”由“一人”變成了“二人”,“丁”由“祭”的受益者變爲“祭”的主持者。對此,朱先生是這樣解釋的:

按:“原釋文”作“大子”連讀,認爲“此大子可能是H3卜辭主人‘子’的長子,也可能是指殷王的太子”,可商。殷卜辭中從無“大子”例,只有“小子”的官名。花東卜辭習見活人名“大”,如478版的“其大于子癸”、416版的“子大令”。本辭宜分讀作“子乎大,子,丁”三句,指“子呼令大”,“子進行祭去災”,“丁舉行祭”。花東甲骨恐無“大子”的用法,更不應該解讀作“太子”或“殷王的太子”。(49)朱歧祥: 《殷墟花園莊東地甲骨校釋》,頁898。

朱先生此言值得商榷。我們從前面論述知道,《花東》480卜辭主要是圍繞着“帚好”生子而展開的一系列祭祀活動。活動的總領者是占卜主體“子”,禦祭的具體執行者是“大子”,禦祭的受益者是“丁”。“子”、“大子”、“丁”都是重要的“王室成員”,爲“帚好”生子而舉行祭祀,他們在場實屬必然。如今,“大子”没有了,變成了“大”。“大”不是“王室成員”,此事跟他没有關係,他到這裏來是“多餘”。“子乎大”幹了什麽?不知道,没有下文。所以,朱先生這一“改動”不合情理,“大子”不能去掉。從歷史之真實情况看,武丁並不是“法定”的王位位繼承人。武丁“日名”爲“丁”,在同族同輩中,排行老四(丁),也有可能是“第十四”。他肯定不是“老大”,在他的前面還有其他“兄長”。陽甲、小乙一代的“王位”是兄弟相承。在小乙前面,陽甲、盤庚、小辛之子中,可能已經有“預定”的“王位”繼承人,這個人應該就是“大子”(太子)。因此,《花東》480中出現“大子”(太子)一辭,實屬正常。

(3) 癸酉卜,子灵在斷,子呼大子禦丁?宜?丁丑王入?用。來狩自斝。一

她説:“此句中,出現了三個重要的稱呼: 大子、丁、王。這幾個人物是整版卜辭的關鍵,也是理解商王家族結構的重要史料,因此,要對他們身份確定,需要以H3卜辭内容爲依據,還要把本版卜辭内容放到武丁時代的社會歷史背景下來考察。……王出現在本辭中,因H3卜辭時代爲武丁時期,此王指武丁,應不會有疑問。”

她接着對本版卜辭中的“丁”進行分析:“H3卜辭中,作爲人名的丁,指故去的丁和活着的丁兩個人。‘大子禦丁’之丁,應指故去的丁還是指活着的丁(活着的丁爲武丁),要據句法來説明,‘丁’的前面的動詞爲‘禦’,因此,有必要梳理‘禦’在卜辭中的幾種用法。”(按: 因韓文很長,不便詳引,下面只引某些結論。)

韓文首先徵引了“禦”作爲祭名在王卜辭中的各種用法,得出的結論是:“王卜辭中,禦作爲祭名無法判明‘禦丁’之丁是活人丁還是故去的丁。若爲活着的丁,其義爲武丁向某先祖舉行禳除災禍的禦祭;若爲死去的丁,則爲向故去的丁舉行禦祭。”又説:“從王卜辭與H3卜辭中有關禦的用法,分辨不出丁應爲活着的丁,還是故去的丁。”(51)韓江蘇: 《殷墟花東H3卜辭主人“子”研究》,頁522。這是韓江蘇女士搜集大量材料後得出的結論。照此結論,她應該無法否定“子乎大子禦丁宜”之“丁”是武丁(活者丁)。這本來是一個很好的結果,但後面她却來了一個“大轉彎”,用H3卜辭(《花東》480)“丁與王”與“丁與丁”所在的辭比較來分析,卜辭如:

甲寅卜: 弜宜丁?一

《花東》255.1

甲辰卜;宜丁牝一?丁各仄于我? 翌于大甲?一二

《花東》34.4

她説:“宜爲祭名,‘宜丁’爲‘宜于丁’的省略即向故去的丁宜祭?去掉牲數,《花東》34爲‘(子)宜丁,丁各’與‘(大子)禦丁,王入’(《花東》480)句法結構一樣,由此看,‘子’與‘大子’爲同位語,‘宜’與‘禦’爲同位語,那麽,丁即指故去的丁。”(52)韓江蘇: 《殷墟花東H3卜辭主人“子”研究》,頁119。

韓女士所引材料以及所做的分析,其不妥之處有三: 第一,《花東》255.1與《花東》34.4其辭都是“宜丁”,而《花東》480.3是“禦丁宜”,前者丁在“宜”後,後者丁在“宜”前。二者所處位置不同,性質自然不一樣。第二,“(子)宜丁”與“(大子)禦丁”也不能同義而語,“宜”與“禦”辭義完全不同,“宜”爲祭名,其後者多爲祭祀對象與犧牲;而“禦”有“禳除、進獻”之義,一般多用爲某人(生者)舉行祭祀,禳除災禍。“宜丁”之“丁”爲“死”,“禦丁”之“丁”爲“生”。“生、死”陰陽兩重天,不能相提並論。第三,韓文將《花東》480.3辭拆開了,原文是“子乎大子禦丁宜”,現變成“子乎大子禦丁,宜”,將“丁宜”二字分開,割裂成了爲“丁”舉行“宜祭”的卜辭内涵,從而想使“生者丁”變爲“死者丁”。但韓文這樣改,還是不行,因爲“禦丁”之“丁”仍然是“生者”,而並非“死者”。韓文將“宜丁”與“禦丁”相提並論,同樣是不妥當的。

總之,《花東》480.3“子乎大子禦丁宜”是不可改動的,“禦丁”之“丁”是生者武丁,而與“丁”(武丁)同版的“王”只能是小乙。

三、 花東H3甲骨是小乙時代卜辭

上文的論述,揭示了一個基本問題: 《花東》420、480 中,生者“丁”與“王”同版甚至同辭,生者“丁”既然是武丁,那與之同版的“王”必爲小乙。這在邏輯推理上,没有障礙,小乙爲“王”,説明武丁尚未即位。下面就此進行論述。

(一) 武丁尚未即位的卜辭證據

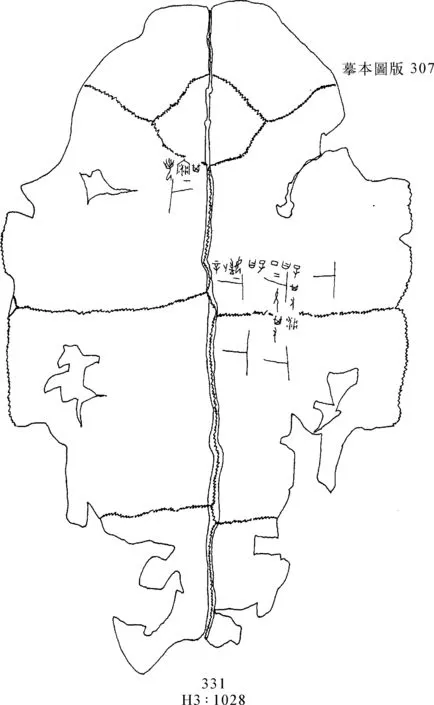

既然武丁的身份不是“王”,而是“子”,那武丁就應當稱“子丁”。《花東》331(H3∶1028)恰恰提供了這方面的證據。該版卜辭(見圖六)如下:

(1) 辛卜,帚母曰、子丁曰: 子其又疾?允其又。一二

圖六

我們在《花東·釋文》中指出:“本版第1辭的占卜過程中,至少有三人參與,即卜者(未署名)和占者帚母、子丁。”(53)中國社會科學院考古研究所: 《殷墟花園莊東地甲骨·釋文》,昆明: 雲南人民出版社2003年版,頁1583。該版占卜的事情關係到占卜主體“子”,問及占卜主體“子”有没有“疾”(病)。這是一條非常重要的材料,它揭示了“丁”之身份是“子”。這個“子丁”就是最重要的人物——生者“丁”,亦即武丁。此卜辭中的“子丁”之“子”可以有兩種解釋: 一、 “兒子”之“子”,因小乙尚在,稱武丁爲“子”並没有降低他的地位;二、 王室貴族子弟的尊稱,稱“子丁”顯示了武丁地位之尊貴與榮耀。無論作哪種解釋都可以。這裏面反映出一個重要歷史信息: 武丁的身份不是“王”,而是“子”。該版卜辭與《花東》420、480兩版卜辭互相呼應: 《花東》420、480中“丁與王”同版甚至同辭,説明“丁”與“王”是同時並存的兩個人;而《花東》331卜辭中,“丁”(武丁)的身份是“子”,證明“丁”(武丁)尚未即位。這三版卜辭相互呼應,决非“巧合”,而是真實地反映了殷王朝初期的那一段歷史。這三版卜辭好似“三足鼎立”,將花東H3卜辭時代牢牢地鎖定在“小乙時空”,不歪、不斜、不倒。

武丁稱“丁”或“子丁”,“丁”乃“日名”,是武丁在同族同輩中的排行次第(行第)。本文第一節已作過詳細論述,此不贅言。武丁“日名”爲“丁”,説明他在同輩兄弟中排行第四,也有可能是第十四。他不是“大子”(太子),也不是法定的“王位繼承人”,後來取得“王位”,完全是憑他的軍事、政治才能和成就,類似唐朝的李世民。他在小乙時代,就已經征戰疆場(征卲),建功立業,後來取得“王位”,自然是經過了一翻“奮鬥”。即位後“三年不言”,就反映了其中的艱辛與難處。

花東H3卜辭中,還有“子丙”其人,見於《花東》294和420中。《花東》294(H3∶880)卜辭如下(引文有省略):

……

(7) 乙卯卜: 子丙速?不用。一二

(8) 乙卯卜: 歲祖乙牢,子其自速?用。一二

《花東》420(H3∶1314)卜辭如下(有省略):

(1) 甲辰卜: 丁各仄于我?用。一

(4) 庚戌卜: 隹王令(命)余乎燕若?一

(5) 壬子卜: 子丙速用,□各乎[酓]?一二

以上兩版中的“子丙”是H3卜辭中又一位重要人物,他的“日名”是“丙”,在同族兄弟排行中是老三,應是武丁之兄。此“子丙”與占卜主體“子”應是遠房的同輩兄弟,但占卜主體“子”的“日名”是什麽目前還不清楚。這兩版卜辭的重要人物是占卜主體“子”、“丁”(武丁)、“子丙”、“王”。“子丙”顯然是重要的“王室成員”。“子丙”人物的出現,曾引起陳劍的重視。他在《説花園莊東地甲骨卜辭的“丁”》一文中説:

花東卜辭中曾出現“子丙”二字連用的例子,見於第294片和第420片。第294片考釋謂:“此‘子丙’爲人名,而且是活着的人。由此看來,‘廟號’中的‘天干’原本是生稱。過去一般認爲‘廟號’中的‘天干’是死後才確定的,這種看法應重新考慮。”第420片考釋又謂:“此‘子丙’是一位活着的人……由此可證,此‘丙’爲生稱,死後才成爲‘廟號’。這爲我們研究‘廟號’來源,提供了依據。”在本文初稿中,筆者曾引用以上兩段話作爲武丁也可以生稱“丁”的證據。沈培先生看過後指出,“子丙”爲人名之説其實是靠不住的,‘丙’當是時間名詞,以下兩例可證:

27. 壬子卜: 子丙速?用,[丁]各,呼酓。

《花東》420

28. 辛亥卜: 子曰: 余丙(原文未釋出)速?

壬子卜: 子弜速,呼酓 ?用。

《花東》475

……上引三辭顯係卜同事,而一爲貞人云“子丙……”,一爲“子”自己説“余丙……”,足證“子丙”不能連續讀爲人名。……沈培先生還指出,第331片考釋謂辭中有占者“子丁”,也是基於錯誤的斷句和理解。總之,除了待討論的武丁之稱“丁”,花東子卜辭並没有提供所謂“生稱日名”的積極證據。(54)陳劍: 《説花園莊東地甲骨卜辭的“丁”》,頁56—57。

看了陳劍這段文章,“感慨”頗深。陳劍在看到《花東》294 和420的《釋文》後,認識到“日名”是生稱,並認爲“武丁”之“丁”也是“日名”,從而要將“子丙”作爲武丁日名的重要證據。但“這條思路”被沈培先生“擋住”了:“子丙”爲人名靠不住,那是“時間名詞”。好在陳劍仍然將“丁”釋爲“武丁”,没有將“丁”看作是“時間名詞”。不過,陳劍的心裏仍然是“忐忑不安”:“武丁生稱‘丁’與現有對日名廟號的認識相矛盾。……看來,花東子卜辭以所謂‘丁’指稱商王武丁,到底應如何解釋,確實還有待進一步研究。”(55)陳劍: 《説花園莊東地甲骨卜辭的“丁”》,頁56—57。

陳劍的這種矛盾心理很能説明問題,一部分學者至今没有真正理解“日名”,没有明白“日名”的真諦究竟是什麽,這也是我在本文的第一節首先專門討論“日名”的原因之所在。沈培先生之所以要“擋住”陳劍,其根源也在這裏。關於“日名”,我在十多年前的《論商人“廟號”及其相關問題》一文中已作過詳細論述。(56)曹定雲: 《論商人廟號及其相關問題》,頁300。今天本文第一節有關“日名”的論述,指出其中的要點所在。“日名”本爲生稱,其真諦是“行第”。我在文章中例舉了29個證據,其中有不少是“鐵證”。因此,“日名”爲生稱,已是“板上釘釘,成爲定論”。沈培先生没有弄明白“日名”是怎麽一回事,却説我們“基於錯誤的斷句和理解”,甚至有人説我們“誤釋”、“誤讀”。(57)陳劍: 《説花園莊東地甲骨卜辭的“丁”》,頁56—57。今天本文將“日名”的來龍去脉重新再講述一遍,讀者心裏自然就十分清楚了。

拋開“日名”本爲生稱不論,陳文中所舉的那兩個否定“子丙”是人名的“例子”也有問題。用《花東》420“壬子卜: 子丙速?” 與《花東》475“辛亥卜: 子曰: 余丙速?壬子卜,子弜速”作比較,證明《花東》420 “子丙”之“丙”是時間詞,“子丙”不是人名,是講不通的。因爲,《花東》420與《花東》475都是大版龜甲,它們之間没有“同版”關係,更不用説“同版同辭”了。憑什麽能證明這兩條卜辭記載的就是同一天、同一件事呢?難道就因爲《花東》475中也有“壬子”嗎?須知: 同樣的“干支”日期,在同一年中可以有六次重複;如果不在同一年,那重複的次數就更多了。所以,你無法證明《花東》420中的“壬子”與《花東》475中的“壬子”就是在同一天。既然不在同一天,憑什麽要根據《花東》475 中的“壬子卜”,去否定《花東》420 中“壬子卜”中的“子丙”是人名呢?這在邏輯上就説不通。

總之,花東H3卜辭中的“子丁”、“子丙”之稱,是殷代“日名”爲生稱的重要證據。“子丁”就是“武丁”,其身份是“子”。“子丙”爲“子丁”之稱作了重要的“旁證”。因此,《花東》331中“子丁”之稱是武丁尚未即位的真憑實據。

(二) 《花東》331卜辭解讀評議

由於《花東》331是一版非常重要的卜辭,它關係到“丁”(武丁)的身份、武丁是否即位、花東H3卜辭時代,學者們高度關注,各種不同觀點的學者,都力圖使《花東》331卜辭的解釋爲自己觀點所用。這十餘年來,對《花東》331出現了多種解釋,先將相關學者的解釋引述如下:

1. 陳劍在其文章的《注釋》中,對《花東》331作了如下解讀:

……我們認爲此辭當斷句作:“辛卜: 婦母曰子: 丁曰:‘子其有疾。’允其有?”“允其有”也是屬於命辭而非驗辭。全辭大意謂: 婦母告訴子説,丁説“子大概有疾病”,真的有嗎?(58)陳劍: 《説花園莊東地甲骨卜辭的“丁”》,頁56—57原注①。

我們在前面文章已經指出,此片中的“占卜人物”一共三人: 卜者(未署名)、占者帚母、子丁。被占者是占卜主體“子”。“帚母”與“子丁”是同時在場的兩個人,身份也“合適”:“母(暫不知是哪位)”的身份是“帚”(婦),“帚”是殷代王宫中女官之名,張政烺先生早有專論;(59)張政烺: 《帚好略説》,《考古》1983年第6期。“丁”的身份是“子”,前面已有分析。占卜主體“子”可能身體不適,故進行占卜。“帚母”與“子丁”同爲“占者”,這是很正常的一件事。陳文這一改,將“丁”的身份去掉了,“丁”即位不即位就“另當别論”了。不過,陳文這一改動,在文句上出現了“紕漏”: 原本是“帚母曰: 子丁曰”,遵照通行的斷句法,“曰”後斷句,均用冒號,文句整整齊齊,如今變成“帚母曰子: 丁曰”,讓人讀後有“不適”之感。其實,陳文完全没有必要作這種“改動”。因爲,即便否定“丁”的身份是“子”(實際也否定不了),那也改變不了《花東》420、《花東》480中“丁”與“王”同版甚至同辭的事實,武丁肯定是没有即位。

2. 黄天樹先生對《花東》331作了如下解讀:

辛卜: 婦母曰子:“丁曰:‘子其有疾。’”允其有?(60)黄天樹: 《簡論“花東子類”卜辭時代》,《古文字研究》第二十六輯,北京: 中華書局2006年版,頁23。

黄先生的解讀與陳劍的解讀大同小異:“同”是都將“子丁”分開;“異”是將“丁曰:‘子其有疾’”統統轉入“婦母”之口。這是標點符號的變化,實質上與陳文之意没有區别。稍有不同的是,黄先生用大引號(“”)套小引號(‘’),將後面的話統統納入婦母之口。殷代是否存在如此複雜的語言結構,需要用大引號(“”)套小引號(‘’)來表示,令人生疑。黄先生的用意應當與陳劍一樣,否定“子丁”的存在。由於前面已對陳文作過評論,此處就不贅言了。

3. 朱歧祥先生則對《花東》331作如下解讀:

辛卜: 帚母曰: 子、丁曰: 子其有疾?允其有。一二

對於該辭的解讀,朱先生是這樣解釋的:

……原釋文以“子丁”爲句,認爲是參與占卜的人,非。花東無“子丁”之例。曰字之前一般都作“子占曰”、“子曰”,占花東甲骨甲骨95%以上。個别的例外只有“子曾告曰”(294)、“先言曰”(351)、“丁曰”(410)、“丁令子曰”(475)、“于丁曰: 婦好”(5)、“丁曰”(257)。由以上例外句組,多見用“丁曰”,可推知本辭亦是“丁曰”成詞,應讀作“辛卜: 帚母曰: 子、丁曰: 子其又(有)疾?”。(61)朱歧祥: 《殷墟花園莊東地甲骨校釋》,頁1024。

朱先生認爲以前没有出現過,今天出現了就是“問題”,此話顯然欠妥。科學研究中,“新情况”總會層出不窮。前面所言“大子”(太子),因爲以前從未出現過,故朱先生認爲不對,要將“大子”分開。如今又因“子丁”以前没有出現過,朱先生認爲也不對,也要將“子丁”二字分開。不過,朱先生的解讀也有其獨特之處: 他雖然將“子丁”一辭分開,但他並没有將“子”與前面相連接,變成“帚母曰子”,而是變成“帚母曰: 子、丁曰”。這樣,該卜辭之占者就由二人變成三人,即帚母、子、丁。可這樣一來,問題又出來了:“子”本來就有“疾病”,是卜問的對象,而如今“子”却成了“占者”,與“帚母”、“丁”一道自己占問自己的“病”情,顯然不合情理。所以,朱先生的解讀同樣是不可取的。

4. 韓江蘇女士對《花東》331作了如下解讀:

辛卜,婦女曰子?丁曰子?其有疾?允其有?一二

韓江蘇女士此釋可商之處有三: 第一,她不在“曰”後斷句,而全在“子”後斷句,與通常語法不合;第二,卜辭中出現四個問號,與通常占卜程式不合;第三,她將“帚母”釋爲“婦女”,並認爲這就是“婦好”,没有證據;第四,她同樣將“子丁”二字分開,不認爲“子”是“丁”之身份,是不妥的。基於以上四點,韓江蘇女士此釋同樣不可采納。韓女士之所以會有這種斷句法,一個重要的原因是她認爲辭中的“子”就是“孝己”,這顯然是難以通過的。

(三) 花東H3卜辭是小乙時代卜辭

本文前面對花東H3中最重要的三版卜辭作了解讀,並對其他的各種解讀作了評論,得出的結論是: 花東H3卜辭中的“丁”是“武丁”,他的身份是“子”,稱“子丁”,此時尚未即位;與“丁”(武丁)同版甚至同辭的“王”必然是小乙。這裏没有“調和”的餘地。因此,花東H3卜辭應當是小乙時代的卜辭。這個觀點我以前就説過,(63)曹定雲: 《殷墟花東H3卜辭中的“王”是小乙》,頁16。今日更爲堅定。

《花東》的全部編號是561,其中502號之後是小片,可以不予考慮。那麽,《花東》刊出的大片號碼之數共502號。在1至502號中,反面紀事刻辭有49片,因不記人物活動,也不考慮;另有432、433、434爲小片,也不考慮。這樣,實際有效片數爲450片。在這450片中,有“丁”和“子”的片數占多少呢?我作過統計,有關“丁”的記載是93片,有關“子”的記載174片,二者合計是267片,占統計數的59%。這表明有關“丁”和“子”活動的卜辭占了H3卜辭的半數以上。但此中還有一種情况,H3卜甲中有不少是被刮削過的,我統計的是132片,其中有70片被刮削得乾乾净净,基本上已看不出人物的活動,也應當在排除之例。這樣,267片就占了有效總數的70%,而其他與“丁”和“子”有關聯的人和事之卜辭,尚未在考慮之中。(64)曹定雲: 《殷墟花東H3卜辭中的“王”是小乙》,頁16。

以上統計數字表明,有關“丁”和“子”的卜辭占了花東H3卜辭的絶大部分。“丁”和“子”是關係十分密切的同代之人(遠房同輩兄弟),“子”有可能年長一點,而此時的“丁”(武丁)尚未即位。因此,花東H3卜辭主體應當是武丁即位以前,即小乙時代的卜辭。當然,卜辭時代與王位交替不會完全等同,此中難免會有個别的武丁即位以後的卜辭(目前無法確指),即使將來某一天能够確指某片是武丁早期卜辭,也動摇不了花東H3卜辭主體是小乙時代卜辭。

將花東H3卜辭定在小乙時代,可能有不少學者思想準備不足,或者有些想不通。這其中的“障礙”無非有兩個: 一是地層上的“障礙”;二是人物關係上的“障礙”。現分説如下:

1. 先説地層。花東H3是1991年秋發現的。1993年安陽工作隊發表了《1991年安陽花園莊東地、南地發掘簡報》,對花東出土的甲骨和其他遺物作了簡要的報導,指出:“這個甲骨坑根據地層關係和共存陶器判斷,屬殷墟文化一期,從坑中所出的一些卜辭涉及的人物、事類來看,屬武丁時代。”(65)中國社會科學院考古研究所安陽工作隊: 《1991年安陽花園莊東地、南地發掘簡報》,《考古》1993年第6期。在當時甲骨尚未整理的情况下,能作出這樣的判斷,應該説是相當不錯了。卜辭内容與地層關係基本上吻合。

1998年夏,我參加了花東H3甲骨的整理工作,在整理前期,我對上述結論是相信的。但隨着整理工作的深入,漸漸有了新的看法:“丁”和“王”同版甚至同辭,説明“丁”與“王”是同時並存的兩個人,“丁”既然是“武丁”,那“王”必是小乙;同時,“丁”又稱“子丁”,説明“丁”(武丁)此時並没有即位,這與前面的記載又相吻合。基於這一考慮,在整理後期,我與劉一曼多次交换意見,但未能取得一致。我在提出這一看法時,就已經考慮到地層。將卜辭時代提至小乙,不會有地層上的障礙。因爲“地層”只是限定時代下限,而並不限定時代上限。况且,小乙與武丁是緊密相鄰的二王,小乙在位只有10年,(66)曹定雲: 《殷代積年與各王在位年數》,《殷都學刊》1999年第4期。卜辭乃神聖之物,占卜後會長期保存,到武丁時候再埋藏,是很正常的事。所以,H3卜辭屬小乙時代與H3地層屬殷墟文化一期晚段能够相容,並不發生“矛盾”,這種擔心也是没有必要的。

2. 關於人物問題。花東H3卜辭中,最重要的人物就是“丁”(武丁)和“帚好”(婦好),而“婦好”是武丁“賓組卜辭”中常見人物,又是學者們最熟悉的熱門人物,人們很自然地將其與武丁時代聯繫在一起。其實,這是一種“習慣”的思維方式在干擾人們的視綫。武丁即位之前,應該是一位很成熟的青年了。在小乙時代,武丁與婦好已經結爲夫妻,一起馳騁疆場(征卲),建功立業,這是很正常的一件事。所以,花東H3卜辭中出現“婦好”,出現“子丁”,出現“婦好生子”,都不構成“不是小乙時代”的理由。相反,出現了倒是正常的。武丁有點類似如唐朝的李世民。李世民在即位之前,不也是在爲李唐王朝打天下嗎?所以,不能因爲花東H3卜辭中有“武丁”、“婦好”或其他人物,就懷疑H3卜辭不是小乙時代卜辭。小乙時代卜辭中,出現“婦好”的記載實屬正常,學者們不必爲此多慮。

3. 關於“征卲”問題。“征卲”的實質,是殷王朝對周邊諸侯國、方國的控制與擴張。有些諸侯國或方國對殷王朝時叛時服。在殷代的273年中,殷王朝對一些諸侯國或方國的“戰争”,可能不止一次,而是多次。殷王朝與周邊諸侯國、方國的關係,是一個多次“征戰”、反復“磨合”的過程,很少有一次就能“解决”問題的。因此,不能因爲見到“征卲”,就把不同歷史時期的“征卲”扯到一起,那樣很不妥。這個問題,我們在《再論武乙、文丁卜辭》一文中,(67)黄天樹: 《簡論“花東子類”卜辭時代》,《古文字研究》第二十六輯,中華書局2006年版,頁29。已作過詳細討論。

總之,花東H3卜辭是小乙時代卜辭,與H3的地層關係不矛盾,與卜辭的人物、事類也相吻合,各種疑慮都可以得到圓滿的解釋。

2015年8月22日草於華威里寓所

2018年1月16日修訂