中国和德国教材的对比与分析

——以“圆的认识”编排为例

◇刘家旎 蔡 维 姜瑞欣 邓石磊

教材是专家学者智慧的结晶。下面,我们以“圆的认识”这节课为例,比较、分析中国和德国的小学数学教材。

一、我国的小学数学教材

目前,我国大陆小学数学教材的版本有:人教版、北师大版、沪教版、浙教版、苏教版、西南师大版等,台湾也有几种版本(以下统称台湾版)。通过研读教材,我们发现,我国多版教材,在内容的编排上有以下三个共同之处:

1.在情境中引入圆。

中国的教材都是从生活现象引入圆的。例如,北师大版教材从套圈游戏引入,西南师大版和沪教版教材从自然界和社会生活中形形色色的“圆”抽象出几何中的圆。利用生活情境引入圆,可以让学生感受到圆的美,体会到数学就在身边,激发了学生学习的欲望。

2.在操作中探究圆。

在探究部分,中国的教材不约而同设计了层层递进的操作探究活动,让学生充分感知圆的本质特征。

首先,进行画圆操作活动。例如,台湾版教材呈现了四种画圆方式:用圆形纸片进行描摹,用两支笔和线画,用直尺、铅笔和图钉画,以及用圆规画;浙教版教材要求用圆规画圆和用其他工具画圆。这样设计,让学生不仅学会了正确的画圆方法,还初步体验到圆的“定点和距离不变”特征,将画圆和理解圆的特征结合起来,强化学生对圆的本质的认识。利用圆规画圆引出圆各部分的名称,即圆心、半径、直径等概念,将动手操作、观察思考、概念引出融为一体,自然、流畅。

其次,设计了一系列探究圆的特征的动手操作活动。例如,人教版教材是这样设计的:沿着直径折一折、画一画、量一量,会有什么发现?苏教版教材是这样设计的:折一折、画一画、比一比,你有什么发现?在这些由具体到抽象的操作活动中,让学生自主发现半径与直径的特征和关系,逐步积累并建立起圆的正确表象,发展学生的几何直觉和空间观念。

3.在生活中应用圆。

探究出了圆的特征,中国的教材的编排又回归生活,鼓励学生用圆的特征解释常见的生活现象,培养学生用数学眼光看问题,用数学头脑想问题,增强学生的应用意识。例如,北师大版教材是这样设计的:联欢时,人们为什么会围成圆形?窨井盖、水滴泛起的涟漪为什么是圆的?为什么车轮都要做成圆形的?

二、德国的教材

德国小学只有四年,数学教材分四册,目前有30多种不同的版本,学校教师可自主选择教材。下面我们具体看看德国的教材对“圆的认识”的编排。

1.情境导入方式多样。

以德国两种版本的教材为例,一种是以象鼻熊命名的oldenbourg版,一种是以鸭子和猴子命名的westermann版,这些动物就好比我国人教版教材中的小精灵聪聪和明明。

德国这两种版本的教材有着不同的开课设计。oldenbourg版教材的课题是:画圆。开课设计了羊吃草的三个情境:

第一个情境:图上做了记号的地方生长着可口的植物,山羊查理哪些够得着,哪些够不着?让学生感知拴羊的绳子的长度决定羊吃草的范围。

第二个情境:拴查理的绳子长3米,画出山羊查理吃草的场所。引出图形圆,并初步感知同圆中半径相等。

第三个情境:农民埃尔文想把第二只山羊麦基也用3米长的绳子拴在桩子上,他要把桩子放多远,才能够避免两只山羊为吃草而打架?让学生感知决定圆的位置、大小的因素。

教材设计这三个层次的情境,让学生在研究山羊吃草的问题中逐步抽象出圆,体验、感悟圆的特征,感受数学价值、发展思维能力。

再来看westermann版教材的“圆的认识”。该教材开课的设计就是观察车轮画圆,开门见山直奔研究主题——圆,接着展开活动:画出不同半径的圆,画出不同直径的圆。通过层层递进的画圆活动让学生感受圆的特征。

2.动手操作活动丰富多彩。

虽然德国这两种版本的教材开课设计不同,但在画圆活动的设计中都留下了浓墨重彩的一笔。oldenbourg版教材在该课中设计了11个画圆活动,westermann版教材设计了9个画圆活动。oldenbourg版和westermann版教材都设计了:画出指定半径、直径的圆,用圆规画圆组成图案。oldenbourg版教材还有以下画圆活动:画出小羊吃草的场地,画出不同大小、相互包围、相互交叉、相切的圆,徒手画圆和用圆规画圆的比较。德国的教材设计了丰富多彩的画圆活动,对学生的动手操作能力和空间观念的培养是大有裨益的。

三、两国教材的不同之处

1.课题的区别。

以德国oldenbourg版教材为例,它的课题是“画圆”。中国所有版本教材的课题都是“圆的认识”。

德国教材的特色体现在“画”上,教材的编排都围绕着“画”展开。首先画出小羊吃草的草地的形状,接着画大小不同的圆、相互包围的圆、相互交叉的圆、相切的圆,然后是徒手画圆和用圆规画圆相比较,最后尝试画出由圆组成的复杂图案。

德国的教材对本课的编排意图是让学生在“画”中学,用“画”解决问题,在“画”中感知圆的特点、位置关系、大小,在各式各样“画”的活动中积累数学经验,感受数学价值,体验成功喜悦。

中国的教材的特色体现在“认识”上。以北师大版和人教版教材为例,教材围绕“认识”的主题,设计了以下环节:先从生活现象中感受圆存在的必要性;接着尝试画圆,自学圆的有关概念;再在画、折、比、推理等过程中感悟圆的特征。

中国的教材这些环节的设计逻辑紧密、环环相扣,既有静悄悄的思考、自学,又有热腾腾的活动、交流。学生的学习途径和方法是多元的,体验是丰富的。

一个小小的课题反映出了两国不同的教育理念。

2.逻辑顺序的区别。

德国的教材是从现实问题“画小羊吃草的区域”开始的,感知木杆(圆心)、绳子(半径)、羊的吃草区域(圆形),感受同圆中半径处处相等,逐渐从现实问题中抽象出图形圆,再研究决定圆的大小、位置的因素。教材的设计是从具体到抽象,符合学生的认知规律。

以北师大版教材为例来看中国的教材编排的逻辑顺序。从生活情境导入后,让学生自主探究圆的画法,学习圆的概念,研究圆的直径、半径的关系,以及圆的大小、位置的决定因素。当学生明晰了圆的特点之后,出现了生活中的问题 “车轮为什么是圆的”,学生通过小实验尝试着寻找答案,解释生活中有关圆的现象。中国的教材是按照从“图形研究”到“解决问题”的顺序,体现了学以致用的思想。

3.侧重点的区别。

德国的教材对于圆的特征只是让学生感知,没有关于圆、直径、半径概念的定义,也没有研究同一个圆中直径、半径的长度关系,而对圆的位置和大小的探究活动设计得十分饱满,通过画大小不同的圆、相互包围的圆、相互交叉的圆、相切的圆等过程,让学生充分体验圆的大小、位置和什么因素有关。

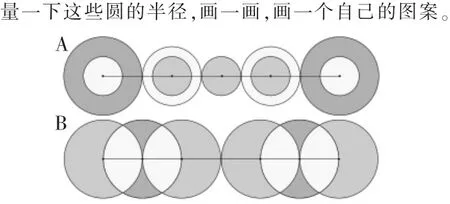

以德国westermann版教材为例,如图1,A中的同心圆是位置相同、大小不同的圆,而B中是大小相同、位置不同的圆。学生在画圆的过程中探究决定圆的大小、位置的因素,这样可以充分培养学生的空间观念。可见,德国的教材力求通过丰富、多层次的“画圆”活动让学生解决问题,体验、感悟圆的特征,从而帮助学生积累活动经验,发展空间观念,感受数学的价值。

图1 德国westermann版本

中国各种版本教材对圆的半径、直径的概念有规范的定义,并设计有折、比、画、量等活动,让学生在探究中认识圆各部分的名称,发现圆的特征,意图让学生在探究活动中不断衍生出新的疑问,促使学生在不断的思索中丰盈、完善对圆的认知,建立新的认知结构,而对圆的位置和大小的探究环节略显单薄,只是通过画同心圆和大小相同、位置不同的圆来体会。