开展跨学科通识技能训练 提升本科生创新创业能力

李晨光, 廖 明, 张永亮, 叶晖有

(1. 华南农业大学 教务处, 广东 广州 510642;2. 华南农业大学 校长办公室, 广东 广州 510642)

1 国家对创新创业教育的要求

2010年5月,教育部发布《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》,要求高校通过开展创新创业教育深化高等教育教学改革[1]。在2014年9月夏季达沃斯论坛上,李克强总理发出“大众创新、万众创业”的号召[2]。2014年12月,教育部发布《关于做好2015年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》,要求各高校要将创新创业教育贯穿人才培养的全过程[3]。2015年5月,国务院印发的《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》指出,“高校要打通一级学科或专业类下相近专业的基础课程,开设跨学科的交叉课程,探索建立跨院系、跨学科、跨专业交叉培养创新创业人才的新机制,促进人才培养由专业单一型向多学科融合型转变[4]。”2015年11月,教育部印发《关于做好2016届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》,要求所有高校从2016年起都要设置创新创业教育课程,对全体学生开发开设创新创业教育必修课和选修课,并纳入学分管理[5]。综上可见,国家多年来一直在大力推进高校创新创业教育改革,创新创业人才的培养不仅是经济时代发展的现实要求,而且是当代高校人才培养的必然选择。

2 学校在开设创新创业教育课程方面的探索

为推进创新创业教育工作,提升本科生的创新创业能力,我校从2011年开始探索开发开设创新创业教育课程;提出面向全校本科生开展跨学科通识技能训练。截至2014年9月,我校先后建立了开展跨学科通识技能训练的工程训练中心、农事训练中心和管理训练中心。从2012年9月开始,3个训练中心先后开出“通识工程技能训练”“通识农事技能训练”和“通识管理能力训练”,通过对全校本科生开展跨学科通识技能训练,进行创新创业教育。跨学科通识技能训练拓宽了学生的知识面,促进不同学科交叉融合,有效提升了本科生的创新创业能力。我校近3年累计开出通识技能训练课程192.5万人学时,针对学生开展的调查问卷表明,加强了对工程认知的达98.63%、认为管理能力提升的达91.43%、加深对农业了解的达83.6%。

3 何为跨学科通识技能训练

“通识技能”是我校在多年实际工作中使用的一个词语,“通识技能”是指人终生发展需要的基本技能,它“无关学生的学科或专业,在工作、日常生活和终身学习方面都发挥着关键性的作用”[6],是通识教育的一种形式。

国内2015年成立的“大学通识教育联盟”指出“在本科阶段如何更好地夯实通识教育的基础,已成为培养当代大学生创新创业意识与能力的重要前提”[7]。我国地方高校在通识教育中存在课程内容不精、跨学科课程不多、不能引起学生学习兴趣等问题[8]。从高校本科人才培养方案来看,国内通识教育存在“理论教学过多、实践教学偏少”的现象,这不利于学生创新创业意识与能力的培养,有可能导致学生学习兴趣不高的原因之一。

通识技能训练是注重学生实践创新能力培养的一种通识教育,它倡导“做中学”,强调理论与实践相结合,恰好弥补了目前国内通识教育中实践教学偏少的不足,通过让学生动手实操激发其学习兴趣,提高学习的积极性。跨学科通识技能训练是通识教育中的创新创业教育,它打破实践教学体系围绕本学科专业构建的壁垒,真正实现对学生进行“厚基础、宽口径、重实践、强能力”的培养。学生通过跨学科通识技能训练,亲身体验了不同的学科特色,拓宽了学科专业视野,促进学习内容的交叉融合,从而提升了自身的创新创业能力。

4 跨学科通识技能训练工作的实践与探索

4.1 创建跨学科通识技能训练平台

4.1.1 设定目标,做好顶层设计

我校主动适应国家经济和社会发展的需要,提出以“培养基础知识扎实、实践能力强、知识面广、适应现代化建设需要的具有创新创业精神的高级专门人才”为目标,建设适应全校范围的本科生进行通识技能训练为目标的学科训练平台。我校在2011年制定的“关于推进本科实践教学改革的意见”中明确提出组建3个训练中心,作为学生开展技能训练的学科训练平台。

4.1.2 协同创新,创建通识技能训练平台

自2011年开始,我校充分利用“工科、农科和管理”3大学科优势,由教务处牵头,校内16个部门和3个校办企业协同创新,优化整合实践教学资源,先后于2012年9月成立 “工程训练中心”,2013年5月成立“农事训练中心”和2014年9月成立“管理训练中心”,打破学科专业壁垒,融通学科优质资源,搭建集“通识技能训练、专业技能训练和创新创业训练”于一体的实践教学平台,为学生创建了引导体验、自主设计、主动实践的学习活动场所。

4.1.3 机制创新,推进平台持续发展

为推进3个训练中心的组建和运行,学校特事特办,给予多方面的支持;3个训练中心均按正处级单位建制,配齐专职管理人员、增加辅助人员编制,设立专项经费用于支持3个训练中心的日常运行和条件建设,并积极争取中央财政支持地方高校改革发展专项资金等外部经费用于平台建设;为解决师资队伍不足的问题,学校大幅提高通识技能训练教学工作量的计算标准,按照每周35学时计算通识技能训练教学工作量(普通实践课程1周按10学时计算工作量),提高了教师开展通识技能训练教学的积极性。

经过多年的建设和发展,3个训练中心已建成具有学校特色、华南地区具有一定示范和辐射效应的跨学科通识技能训练平台。近年来,共接待了包括中国农业大学、西南大学等60多所高校的来访调研,多次在全国农业高校工作研讨会上专题汇报学校跨学科训练平台的创建与实践。

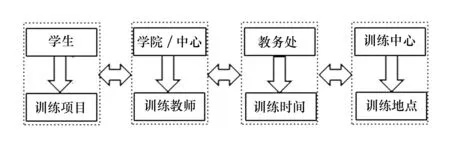

4.2 构建跨学科通识技能训练课程体系

3个训练中心成立后先后开出让非工科专业学生了解和掌握基础工程技能,拓展学生知识面的“通识工程技能训练”、为非农科专业学生开展农林业基础技能训练和职业素质训导,提高学生实践技能的“通识农事技能训练”和为非管理类的学生培养基本管理技能的“通识管理能力训练”,并根据社会需求、学科发展和学生反馈,不断优化训练内容、完善训练模块和项目,至今构建了由21个模块、110个训练项目组成的三层次模块化的通识技能训练课程体系(见图1)。

图1 跨学科通识技能训练课程体系

4.3 建立跨学科通识技能训练培养机制

为保障跨学科通识技能训练的全面开展,学校从2012年起在人才培养方案中规定“所有本科生在校期间必须修读2个非本学科的通识技能训练课程学分”,同时通过建立“四级联动”的选课机制、训练内容的动态调整机制、训练平台的开放共享机制和训练质量保障机制最终实现了对在校本科生通识技能训练的全覆盖,建立了跨学科通识技能训练培养机制。

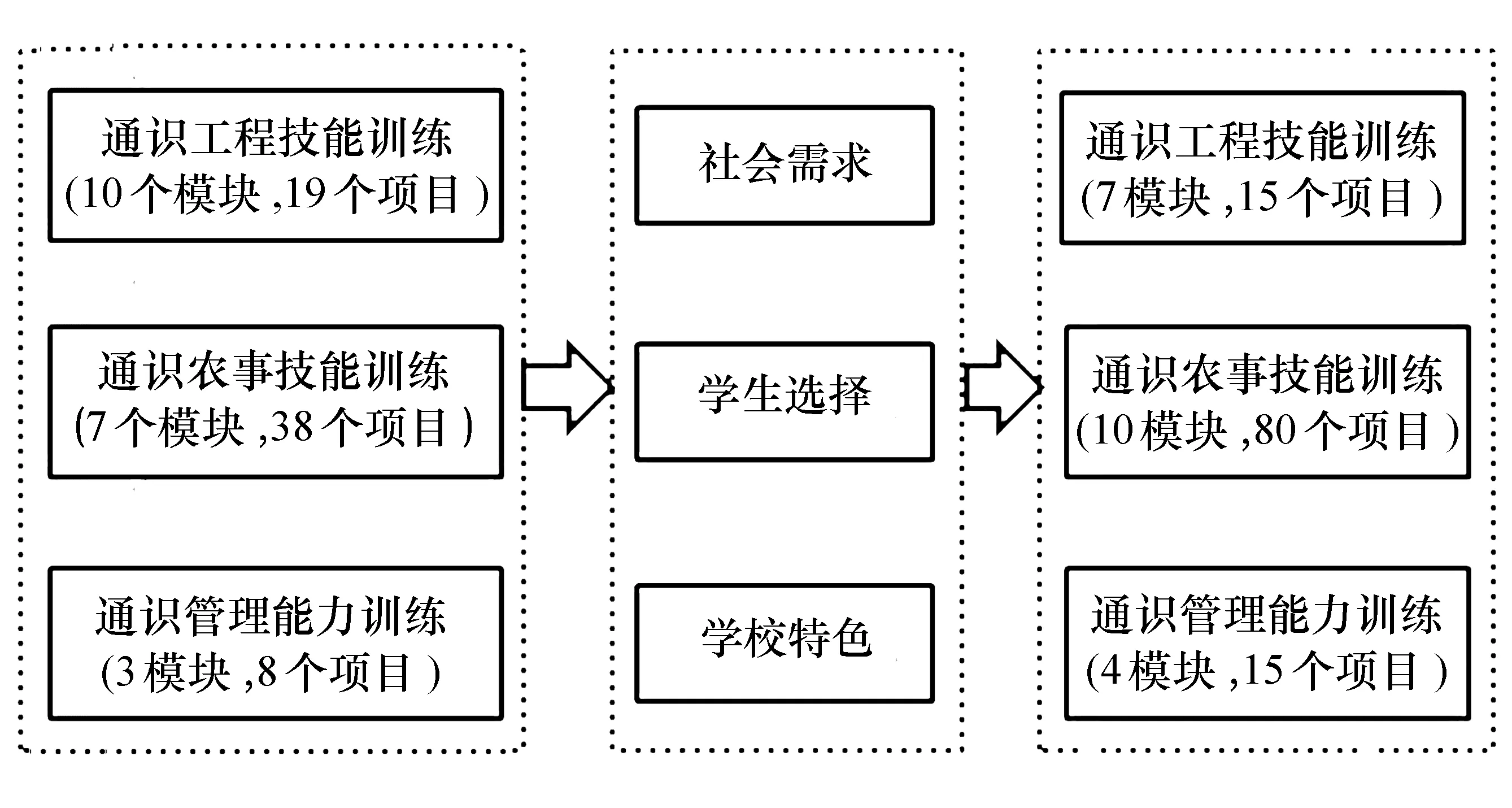

4.3.1 建立“四级联动”选课机制,促进学生自主发展

可以看出该犯罪为结果犯。从构成要件分析:首先,犯罪客体是计算机信息系统的正常使用及其中数据的安全。犯罪对象仅限于正在使用的计算机信息系统中存储、处理、传输的数据。脱离计算机信息系统存放的计算机数据,如光盘、U盘中的计算机数据并不是本罪的保护对象。其次,犯罪的客观方面:本罪的危害行为是非法获取前述计算机系统中计算机数据和非法控制计算机信息系统的行为。再次,主体是一般主体,单位不构成本罪。最后,主观方面表现为故意,过失不构成本罪。

根据自主发展理论,学校形成了学生根据个人兴趣选择训练项目,学院(中心)根据训练项目选聘训练教师,教务处统筹训练时间,训练中心安排训练地点“四级联动”的通识技能训练选课机制(见图2)。

图2 “四级联动”的选课机制

4.3.2 建立训练内容的动态调整机制,不断优化训练体系

为使训练内容更加科学合理,我校以学生自主选择训练项目为主,结合社会发展需求和学校办学特色,建立了训练内容的动态调整机制(见图3),通过不断完善训练内容、优化课程体系,构建了三层次、模块化、立体式的训练体系。“通识工程技能训练”从2012年的10个模块27个训练项目优化调整至7个模块15个训练项目;“通识农事技能训练”从2013年的7个模块、38个训练项目陆续增加至目前的10个模块、80个训练项目,期间淘汰12个、更新8个,每学期稳定开出52个训练项目;“通识管理能力训练”从2014年9月开出“电子商务与网络营销”“办公自动化应用”“团队管理”等3门课程发展到现在4个模块15个训练项目,如图3所示。

图3 训练内容的动态调整机制

经过多年的探索与实践,跨学科通识技能训练实现了训练项目从少到多,又由多到精,由鼓励教师开课到对开课教师进行择优选聘,由学生按照教学统一安排被动选课到可根据自身兴趣与职业规划自由选课,由下课就走到课后留恋平台,结合平台进行科技创新活动的转变。

4.3.3 建立开放共享机制,实现第一、二课堂紧密结合

3个训练中心全部实行开放式管理运行,制定了“实验室开放管理细则”等多项规章制度,建立了网络预约系统,面向全校学生开放。3个训练中心跨学科开出由110个训练项目组成的通识技能训练课程,学生自主选择训练项目和学习时间,课外自主到3个训练中心开展科技创新活动,使学生课内训练和课外创新有机结合。3个训练中心通过为不同年级、专业背景的学生创新创业项目团队和竞赛小组从事创新创业研究及实践提供平台支撑,成为课内实践教学基地和课外创新创业训练基地,实现了第一课堂和第二课堂的紧密结合。

4.3.4 建立全程化的质量监控体系,保障跨学科通识技能训练质量

学校采取问卷调查、专项督导、每周反馈、学生评教和会议研讨等多种方式及时发现和解决训练中存在的问题;建立了基于互联网的全员参与的全程化的教学质量监控体系,借助网络建立了师生之间的互动交流平台,实现了立体化教学;通过定期对学生学习状况进行分析等举措,有效保障了跨学科通识技能训练的教学质量。

学校通过构建跨学科通识技能训练培养机制,开展跨学科通识技能训练,使学生在毕业工作前形成良好的工程、农事、管理等基本素质,在推进本科生创新创业能力提升的同时提高了学生工作后的发展潜力,实现了跨学科通识技能训练的培养目标(见图4)。

图4 跨学科通识技能训练培养目标

5 跨学科通识技能训练工作取得的成绩

5.1 加强了创新创业教育平台建设

以开展跨学科通识技能训练为首要任务的3个训练中心组成的创新创业教育平台从无到有、从弱到强;平台创建至今,先后获中央财政支持地方高校发展专项资金、广东省政府高水平大学建设项目等共16项,已投入建设经费3 200多万元,加强了平台软硬件的条件建设,为平台的良好运行提供了资金保障。目前,3个训练中心的实训场所总面积达444 709.08 m2,仪器设备总资产达到1 333.84万元,现已形成职责清晰、运行高效、开放共享、持续发展的平台运行机制和管理模式。

5.2 完善了创新创业教育课程体系

目前我国的创新创业教育课程体系存在两个问题:一是和本校通识教育和专业教育课程有机融合不够;二是创新创业理论课程与实践课程尚未建立一个依次递进、有机衔接、科学合理的创新创业教育课程体系[9]。

经过多年的建设和发展,3个训练中心开出由110个训练项目组成的通识技能训练课程,供学生跨学科自由选择;同时可根据学生需求开展专业基础训练和专业技能训练;无偿为学生创新创业活动提供场地设施和技术指导等。借助该平台,学校将跨学科通识技能训练、专业技能训练和创新创业训练有机融合,构建了“通识教育+专业教育+创新创业教育”的技能训练体系。从2012年开始,跨学科通识技能训练成为我校本科生创新创业教育的必修课程,完善了我校的创新创业教育课程体系,实现创新创业理论课程和实践课程的有机衔接。

5.3 提升了学生的创新创业能力

所设置的跨学科通识技能训练实现了对全校本科生创新创业教育的全覆盖。截至2017年12月,我校已有72 276人次的本科生接受了2 529 660学时的跨学科通识技能训练,实现了“所有本科生在校期间修读2个跨学科通识技能训练学分的教学目标”,学生受益率达100%。

第三方评估机构麦克思公司对我校在校生及毕业生开展的调研显示:我校2016届毕业生双创能力满足度达到84%,总体高于全国“211工程”院校平均值83%;在校生职业素养能力提升达87%[10]。

跨学科通识技能训练有效提高了学生的创新创业能力。至2016年12月,学生利用3个训练中心资源参加各类学科竞赛,获省级及以上奖励192项,其中国家级27项、立项大学生创新创业研究项目286项,其中省级以上76项,发表研究论文42篇。

6 跨学科通识技能训练工作的展望

实践证明,跨学科通识技能训练是提升本科生创新创业能力的一条有效路径,我校将通过已有的经验积累积极推进跨学科通识技能训练工作的不断完善。

在不断加强现有跨学科通识技能训练平台建设的同时,力争再创建1~2个不同类型的跨学科通识教育平台。3个训练中心的建立和跨学科通识技能训练工作的开展有效推进了学校创新创业教育工作,提高了本科生的创新创业能力,得到了绝大多数学生的肯定和认可;它为国内高校如何更好地开展通识教育和创新创业教育提供了新思路、新方法和新途径。我们将继续整合校内学科优势资源,创建通识教育平台,开出精品通识和创新创业教育课程,以便不断提高学生的创新创业能力。

进一步加强跨学科通识技能训练与专业教育和创新创业教育的有机融合,不断推进创新创业理论教学与实践教学的有机衔接。我校将进一步做好通识教育、专业教育和创新创业教育的整体规划设计,在人才培养方案制定时通过合理分配课程学分和科学安排上课时间,不断优化创新创业教育课程体系,以保障学校创新创业教育目标的实现。