打工经济视角下中国农村社会变迁研究

——基于鄂西D村村民日常生活的考察

王向阳

(武汉大学1.政治与公共管理学院;2.中国乡村治理研究中心,湖北 武汉 430074)

一、问题提出与既有研究

传统农业社会,农业剩余有限,且农村社会之外社会分工简单,二三产业机会结构脆弱且不稳定,因此,在过去相当长的一段历史时期内,我国小农经济极其坚韧而稳定,是中国农民家庭再生产和村庄社会再生产的重要经济基础。改革开放之后,珠三角一带率先引进外资,工厂林立,为中西部一般农村地区中的剩余劳动力提供了出口,打工经济于80年代末、90年代初正式拉开序幕。经过改革开放40年的大发展,当前,打工经济已成为村庄常量,影响着村庄生活的方方面面。打工经济究竟改变了中国农村什么以及如何改变,构成了笔者最初的问题意识来源。

纵观学界既有研究,不同学科、不同领域的学者从各个角度对打工经济展开了丰富而专业的研究,主要集中在以下几个方面:

一是打工经济对农村婚姻家庭价值及其实践的影响。在田先红、陈玲看来,打工经济的兴起为青年农民情感的表达与释放提供了组织条件和独立空间,正是打工经济的大规模兴起而非国家政权或者其他因素在当下中国农村青年的浪漫革命中起着主导作用。[1]同时,王会、欧阳静也指出,打工潮带来的跨省婚姻、婚恋及生育年龄的超前、青年群体的婚姻期待等因素,共同塑造了闪婚闪离现象在农村的不断增多。[2]李永萍、杜鹏认为,农村妇女的婚姻主导权既植根于婚姻权利的演化谱系,同时也是打工经济的产物。打工经济带来了妇女的经济独立、婚姻优势与观念解放,因而重构了婚姻中的权利主体、权利空间和权利合法性,女性婚姻主导权由此生成。[3]陶自祥、邢成举对打工经济兴起后农村新近出现的“新逃婚”现象也进行了一番探析,并且指出新逃婚在打工潮的背景下表现得更加激烈,以打工过程中女性的婚外情为突出表现,并最终以女性的出走为结局。[4]简而言之,以上研究认为,打工经济的兴起,使得女性获得更多劳动机会,伴随而来的是女性地位的提升,婚姻价值松动是其衍生产物。

二是打工经济对人口流出地区县域经济、农业生产、家计模式、农民收入等经济层面的影响。在叶德磊看来,打工经济具有强大的回馈效应,主要是通过打工者的知识积累及向原籍地的知识传播、返乡消费及返乡投资创业、收入返乡、对原籍地城镇化的推动等方式和途径传导的。[5]胡苏云、王振就农村劳动力外出就业及其对家庭经济的影响进行了研究,研究发现:在相对发达地区,农户的外出打工和非农业经营相得益彰,推动农户家庭总收入提高;而在相对落后地区,外出打工只是农户非农业经营欠缺的一种替代,对提高农户家庭收入优势并不明显。[6]在韩庆龄看来,随着打工经济的兴起和青年人口的大量外流,村庄边界打开,形成富有弹性的流动性社会结构。农民据其家庭对土地依赖程度的差异,表现出抛弃型、悲观型、资源型、补充型和生计型的多元土地诉求观。[7]总体而言,打工经济兴起后,全国性劳动力市场形成,农民转变为农民工,家计模式由小农兼业转变为半耕半工,切实增加了收入,也为中农生成和大户经营提供土地基础。

三是打工经济对农村家庭养老、子女教育、城市融入、农民工技能培训等方面的影响及政策启示。张烨霞、靳小怡等认为,中国城乡迁移带来的家庭结构的改变有可能影响中国农村传统的家庭观念和养老方式,依靠儿子养老的传统养老模式仍然占主导地位,但外出打工女性正在缩小这种社会性别差异。[8]在吴映雄、杜康力看来,伴随着大规模的打工潮而来的农村留守儿童群体数量迅速增长,已成为严重制约我国巩固提高义务教育水平,推进义务教育均衡发展的瓶颈之一。[9]同时,郭琳、车士义指出,和务农相比,外出打工和非农就业都会通过提高家庭收入增加对子女的经济支持,从而更有利于子女获得高中和大学的教育机会。[10]李德洗、杨奇明等研究发现,母亲外出务工不利于子女特别是儿子获得高中入学机会,而父亲外出务工反而能促进子女获得高中入学机会,这意味着在推动农村劳动力外出务工、促进农民工市民化的同时,父母特别是母亲外出务工对留守儿童获得非义务教育机会影响较大。[11]刘勇、张宜国等指出,在经济发展相对滞后的地区,有针对性地加强职业技能培训,可以提升劳动力的整体素质,提升“打工经济”水平。[12]

四是打工经济兴起后对农村治理、党建等治理层面的影响。在刘锐看来,随着市场经济的强力渗透和打工经济的兴盛,村庄共同体日趋瓦解,村庄内生规范在维系村庄秩序方面显得乏力,而村庄并没有道德混乱和社会动荡,这与富人和中农群体的存在并发挥作用有关。[13]同时,韩鹏云指出,近十年来,伴随打工经济和土地流转而出现的新中农阶层成为农村基层党组织建设的中坚力量。[14]贺雪峰进一步深刻地提出:打工经济兴起后,在农村形成了一个主要收入在村庄、社会关系也在村庄、家庭生活完整、收入水平不低于外出务工家庭的新生中农群体,这个中农群体一般占到农户总数的百分之十至百分之二十,在农村治理中起着非常重要的作用。[15]打工经济兴起之后,熟人社会由密变疏、由熟转生,三留守问题突出,基层党组织松软散明显,流动党员增多,年轻党员及后备力量有限,中农和富人在村庄治理中发挥着重要角色。

既有研究,多属于专门领域中的具体研究,尚未形成关于打工经济的整体性认知,这与打工经济对中国农村的全面影响不相匹配,同时对打工经济前后农民生产生活内容变迁关注也较为有限。为考察这一问题,笔者选择从农民的日常生活入手,通过梳理村民生产生活需求的服务供给体系,来揭示打工经济改变中国农村的实践路径及其影响机制。

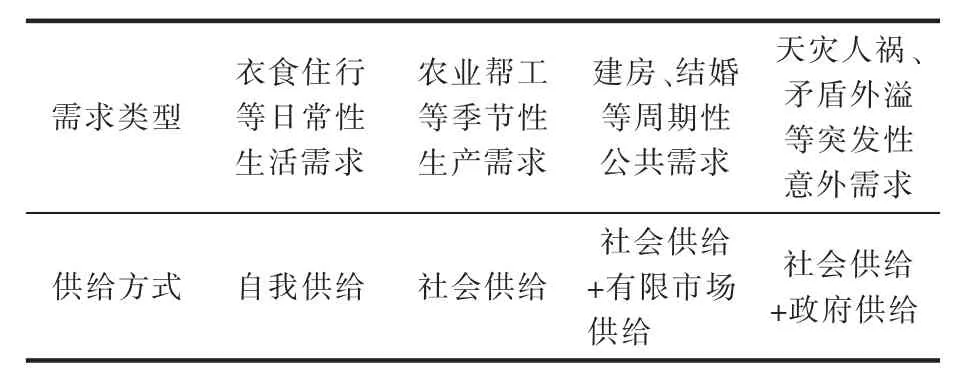

本文问题意识来源于笔者及所在研究团队多年来在全国各地驻村调研,经验材料主要来源于笔者于2017年9月29日至2017年10月15日在湖北秭归沙镇溪镇D村为期16天的驻村调研。调研期间,主要运用半结构式访谈法等质性研究方法。通过调研,笔者发现:作为一名普通农村地区的普通村民,如欲维持正常生产生活秩序,必须满足但不限于以下几类需要。为方便分析,笔者拟按照需求性质和需求频次,将村民生产生活需求划分为以下四种类型:一是衣食住行等日常性生活需求;二是农业生产等季节性生产需求;三是建房、结婚、丧葬等周期性公共需求;四是打官司、遭灾遇难等突发性意外需求。不同时期,村民需求结构将发生局部变动,其供给主体角色、供给方式等将发生重大变化,但其供给主体变动不大,主要有以下四类:一是自给自足的自我供给;二是社会互助的社会供给;三是互通有无的市场供给;四是政府供给。欲考察村民生活之变,便要求我们对不同时期村民生活进行全面挖掘和细致梳理。

二、打工经济兴起前的传统农村社会

传统农村社会,小农经济是其最重要的经济基础,辅以有限的种养殖、手工等副业,外部社会经济机会也非常有限,社会流动性低。在高度稳定的农村社会,熟人社会关系发达,衍生出人情、面子、互助等一系列社会机制。在这样的社会体系中,村民的生产生活需求是如何得到满足的呢?

(一)日常性生活需求:自我供给

小农经济也是自然经济,典型特征是自给自足。吃的小麦、稻谷等主食,是村民从事农业生产而来;穿的衣服,是在男耕女织下的家庭分工中得到满足,结婚等特别场合中的服装,部分是由自己到布店买布,而后专门请裁缝师傅量体裁衣,但总体而言,自给程度很高;日常生产生活中用到的工具,如舀水用的瓢是用自家种的葫芦一切两半制作而来、起鼓风作用的风箱是用自己木材动手打造的、水盆是用木头箍起来的,等等。简而言之,在传统农业社会,村民生活高度自给,需要外部供给的物品和服务极其有限。

(二)季节性生产需求:社会供给

传统村庄生活中,如欲维持个体村民或家庭的正常再生产,总是存在一些个体无法解决、解决起来不经济而又需要共同合作、互助解决的事项,如农业帮工。尤其是在南方水稻种植区,时间紧、任务重,农时迫在眼前,在农业机械技术发展极其有限的传统社会,插秧、收割、打谷等环节,单家独户的小农独立生产几无可能,这种情况下,村社内部衍生出了农业帮工这一社会互助机制。传统农业社会,小农经济中劳动力过密化明显,依托村社既有的人情、面子等社会联结机制,这部分用工需求,主要由村社内部供给满足。

(三)周期性公共需求:社会供给+有限的市场供给

周期性公共需求,主要有两类,一是建房,二是红事。它们均属于家庭再生产中的周期性安排,每家每户都会经历,但单家独户的小农家庭又难以独立承担,比如建房过程中,上瓦就是一件极其耗费人力的事情,普通的三间泥瓦房,在上瓦当天需要请十几位亲友前来帮忙,但亲友帮忙只能停留在普工和小工水平,对于门窗床等家具、砌墙等专业技术水平要求较高的工种而言,必须由主人家出钱请专业的师傅来,因此木匠、石匠、铁匠、砌匠等匠人经济发达。红事主要依托村社内部互帮互助完成。因此,笔者称之为社会供给为主,外加有限的市场供给。

(四)突发性意外需求:社会供给+政府供给

突发性意外需求,主要有三类:一是老人去世时的丧葬仪式;二是天灾人祸;三是村社内部纠纷无法调节,矛盾外溢。老人去世,一般多由村社内部既有的一套礼仪体系和互助体系解决,天灾人祸一般多由政府提供民政救济,矛盾纠纷一般多由政府提供司法介入,一般而言,民不告、官不究,皇权不下县,郡县皆自治,多数矛盾纠纷由村社内部自发调解解决。由此观之,对于以上不常见但极其重要的三类事项而言,多采取社会供给加政府供给的方式予以解决。参见下表1。

表1 传统农业社会村民需求及其供给方式

有基于此,我们可以发现,传统社会中农民的生产生活体系具有以下特征:一是高度自给,生活中的大部分需求,尤其是日常性需求均由自我供给,依靠自身劳动直接创造生活;二是社会互助体系发达,生产生活中所存在的部分个体或家庭无法解决或解决起来不经济的公共事务,由农业帮工、红白事帮工、建房帮工等社会互助体系予以解决;三是市场发育极其有限,典型特征是匠人经济,这主要是因为专业技术在传统农业社会稀缺度极高,个体劳动和社会互助难以替代,唯有依靠有限的市场体系予以供给;四是国家力量有限,主要依托乡绅自治,只有在村社内部无法解决时,国家方才入场,可谓应急型政权,仅可维系最低限度的公共品供给状态。

值得一提的是,在传统农业社会,村民的日常生产生活和重大生产生活需要,由劳动直接创造或由劳动之间相互交换而衍生出的互助体系来得到满足,货币经济极其有限。如此,如欲维持这一时期的家庭再生产,有两点是必须的:一是作为农业劳动力必须要踏实肯干、勤勤恳恳、老老实实,唯有如此,方可维系自家高度自给的生活体系;二是作为村庄一员,高度依赖村社内部互助体系,因此要非常注重熟人社会中的做人实践,人情、面子、礼仪等社会机制发达的必然产物,这就使得传统社会中的偷奸耍滑没有出路。农业社会要求踏实、肯干、真诚的人生品质与之相匹配。

三、打工经济兴起后的现代农村社会

当下,打工经济已成村庄最为普遍的常量,村庄社会也已发生了翻天铺地的变化。具体发生了哪些变化呢?

(一)日常性生活需求:自我供给+市场供给

当下,市场经济大繁荣,社会有了大发展,商品极其丰富。手工制作的瓢换成了铁瓢或胶瓢,木桶或木盆也变成了铁制或胶制桶盆,衣服极少再由裁缝制作,家庭也不再织布,而是选择直接到市场中购买,等等。家庭开门七件事,柴米油盐酱醋茶,除了米面油等可以自给外,大部分生活调味品和工具均需要到市场上购买,这种情况,典型表现是城市生活,从锅上到锅下,均需要用钱购买,相比之下,农村生活的一大特征在于其始终保持一定限度的自给自足。用湖北秭归山村村民的话说:

我们这里好山好水好空气,有自己土地,萝卜白菜,拔起来就吃,原汁原味!(访谈记录:20171010DZP)

简而言之,打工经济兴起后,村民有了更多到外务工挣钱的机会,加之国家经济社会进步,提供了越来越丰富的生活产品,村民的生产生活需求在自给自足基础上,加大了由市场供给的部分。

(二)季节性生产需求:市场供给+有限的社会供给

相比传统农村社会,现代农村农业生产中,农业技术和农业机械取得了巨大进步,原本由人工耕作的农业生产环节,现在大部分由机耕、机收等完成。对于某些种田不便的家庭而言,要么选择直接抛荒或转包,要么和在村村民一道,采用合作互助的形式相互帮工。据悉,目前,农村中青年大都外出务工,老年人留村务农,对于秭归山村、尤其是高山村村民而言,接近一半的田被抛荒,余下的土地,只有极少数家庭选择继续种植水稻,实在忙不过来时,便由在村村民帮忙完成。值得一提的时,打工经济兴起后,劳动力价值显化,劳动力机会成本变大,原先建立在熟人社会中过密化小农经济基础上的社会互助帮工体系变得难以维系,这种情况下,村民被迫改变种植结构,以适应新形势下的季节性农业生产需求。

(三)周期性公共需求:市场供给+有限的社会供给

对于上文提及的建房、结婚等家庭周期性需求,单家独户的村民家庭均有可能遇到,且一家一户难以独立承担,当原先的村社互助体系式微、匠人经济消失,建房便出现了包工和红白事一条龙服务,由市场体系来满足这一服务需求。当然,乡土社会不论怎么变迁,建房、红事一条龙不论怎么便捷,均不可能将所有的环节都包干净,总有礼生、端茶倒水、记账等一条龙服务无法供给或提供服务难以让主人家放心的环节,由此,这类需求,部分由市场机制供给,部分仍旧由乡土社会供给。

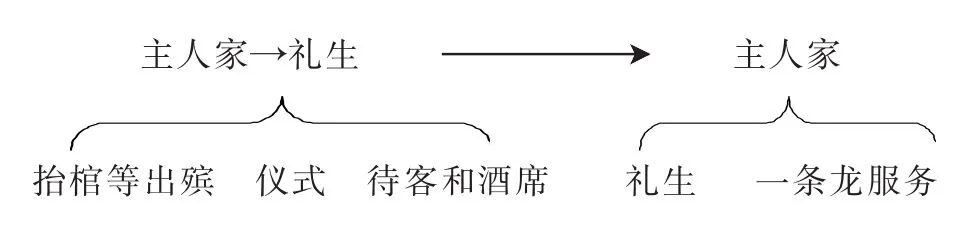

以白事为例。在传统社会,一旦有村民去世,主人家会立马请村内比较有威望的村长、组长、文化人等担任礼生,或者叫管事、执事,而后由礼生全权协调村民、做好分工,市场因素极其有限,大部分环节均由村社内部熟人社会体系供给。打工经济兴起后,劳动力外流,尤其是白事,突发性较强,短时间内难以应对这突如其来的仪式性需求,因此,近些年,红白事一条龙服务诞生。一条龙服务诞生后,剥离并承担了大部分原先由以礼生为代表的村社内部互助体系,变社会供给为市场供给,主人家只需要付费,便可享受便捷的一条龙服务。小到锅碗瓢盆、香蜡纸炮,大到抬棺打穴、吹拉弹唱,均可由基层市场体系供给。参见下图1。

图1 打工经济兴起前后村庄红白事服务供给主体变迁

(四)突发性意外需求:政府供给

随着国家基层政权建设不断深入,政府供给远远超过传统村社需求的司法介入和民政救济,尤其是税费取消之后,汲取型政权转变为资源输入型政权,对于农村中的老弱病残等弱势群体,国家初步建立起较为完善的社会保障体系,由民政部门牵头组织、国家财政责任兜底。除此之外,原先由村社内部自我供给的桥梁、道路等基础设施和医疗、教育等基本公共服务,现在均由政府承接过来统一供给,并在新时代努力提升农村公共品供给质量和服务水平。同时,后税费时代,国家在农村建立起新农合、新农保等社会保障体系,先后实施新农村建设、精准扶贫、农村振兴等重大举措,中国农村,在历史上从来没有像今天这样如此发达;而中国农民,虽说目前的社会保障体系和公共服务水平尚有很大的提升空间,但已是历史最佳水平。以上,是任何一位从经验出发、有着理性思考的中国人所不能否认的。

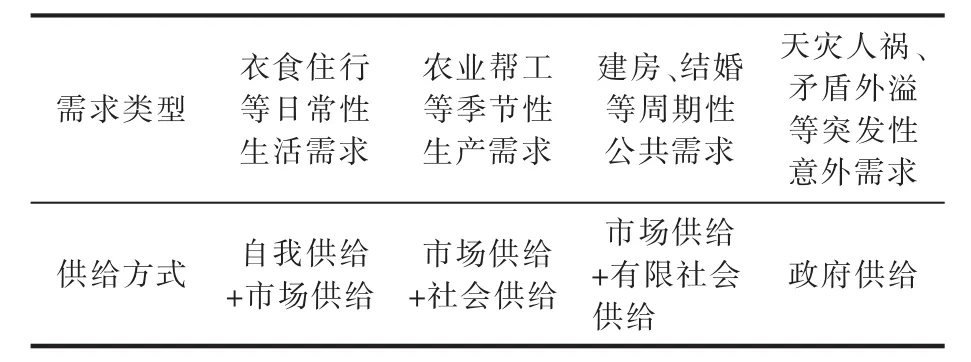

除此之外,在长期的社会发展实践中,我国社会主义初级阶段的主要矛盾发生了变化。之前,人民群众日益增长的物质文化需要和落后生产之间的矛盾是主要矛盾;在中国特色社会主义新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这也就意味着日常休闲娱乐需求等更加丰富、具体、高层次的需求出现,就目前而言,主要由发达的市场服务体系供给,同时,政府也在精神文化生活需求满足方面做出了巨大努力。参见下表2。

表2 现代农村社会村民需求及其供给方式

简而言之,进入中国特色社会主义新时代,当下农村社会生活具有以下几个重大变化:一是高度自给变为有限(部分)自给,需要借助市场服务体系得到满足;二是社会互助体系式微,劳动力价值显化,人口外流,传统互助体系难以维系,同时催生新的劳动力需求;三是市场发达,商品经济全面渗入农村社会,挤压并取代原先由社会供给或自足自给的部分产品和服务;四是政府进村入户,尤其是后税费时代,政府能力大大增强,初步具备和任何一位村民打交道的能力,除了满足村民突发性意外需求,而且建立起常规的公共品和公共服务供给机制和政策体系;五是新时代下的农村和农民,在满足既有生产生活需求基础上,具有了更丰富多元而具体的生活需求,这一需求的满足程度,和政府的公共品供给水平有关,同时与个体市场付费能力也息息相关。

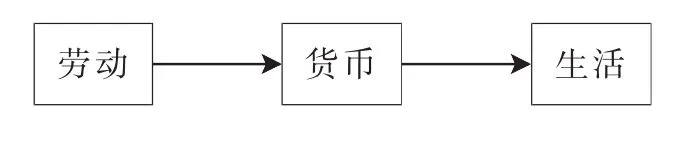

同样值得一提的是,进入中国特色社会主义新时代,原先劳动直接创造生活或通过交换创造生活,目前已经转变为由劳动力先行兑换为货币,而后由货币向发达的市场服务体系购买服务,以此来满足广大农村地区村民丰富的生产生活需求。参见图2。

图2 村民生活媒介之变

四、打工经济与中国农村社会变迁

上世纪80年代中后期,我国农村打工经济起步;2000年前后中国加入WTO,东南沿海工厂林立、用工量骤增,打工经济日益普遍化;截至目前,打工经济成为村庄生活常量。打工经济,无异成为改革开放后改变中国农村的关键性变量,有学者称之为“千年未有之大变局”。问题在于:这一过程,究竟是如何发生的呢?在此之前,我们有必要先梳理一下打工经济兴起前的中国农村社会生活。

(一)打工经济兴起前的农村社会 (分田到户——2000年前后)

之所以选择分田到户和2000年这一时间节点,主要考虑到新中国成立后到分田到户前的大集体时代的中国农村,政社合一,基层政权空前强化下的农村社会具有特殊性,因此,选在分田到户之后。打工经济全面兴起之前,我国农村仍以农业生产为主,小农经济特色鲜明,村庄稳定性高,河南、安徽等人地关系较为紧张的地区打工经济虽已起步,但村庄面貌大体未变,因此以此作为与打工经济全面兴起后村庄生活的比较对象具有合理性。那打工经济兴起前的农村社会究竟是一幅什么景象呢?

1.小农经济、男女分工与劳动力弱价值性

传统农村的经济基础在于小农经济,小农经济的鲜明特色是“人均一亩三分、户均不过十亩”这一较为紧张的人地关系下的自给自足。这一生产体系下,村民家计模式以农为主,以副业为辅,农副结合,并伴有小部分的非正规经济,农业经济吸纳劳动力数量有限,社会分工不发达,相当一部分老人、女人为剩余劳动力,有学者称之为“农业过密化”。男耕女织、男重女轻成为基本的社会分工形态,同时,农村社会中尚未形成劳动力价格观念,劳动力价值不彰。

2.劳动力价值不彰与社会互助体系发达

传统农村,市场经济发育极其有限,社会分工不发达,劳动力价值不彰,劳动力过剩,机会成本几乎为零,换工、帮工现象成为常态。主要表现在以下三个方面:一是农业帮工。农忙时节,尤其是南方水稻“双抢”季节,时间短、任务重、劳动力需求量大,在农业机械化水平较低的情况下,为了应对村庄内部短时间内的农业生产需要,农村社会内部发展出了以组或湾子或院子为单位的农业互助帮工体系。二是建房帮工。在传统农村社会,建房市场化程度较弱,普通村民大都采用了相互帮工的方式建房,相互帮衬,共克时艰。三是红白喜事帮工。这项最为常见,红白喜事村庄公共性强,一家一户难以完成,在“一条龙服务”出现之前,必须依靠村民捧场子、给面子。简而言之,在劳动力市场价值不彰的传统社会,劳动力机会成本较小,基于互助性、公共性事务的强关联作用,村庄社会内部社会互助体系较为发达。

3.社会互助普遍化、村庄价值高公共性与做人实践

传统农村社会,村民高度依赖于村庄社会互助体系,在这种情况下,为了得到其他村民的及时有效的帮助和回应,倒逼村民要学会做人,面子、人情等社会评价机制实践中道德感强,价值内涵丰富,注重熟人社会的做人实践。村庄社会内部交往,讲究以诚待人、礼尚往来,相互给面子、送人情成为乡土社会常态。与此同时,村庄社会性评价机制对村民行为约束性高,规则性强,一般村民,并不敢轻易越雷池半步。

4.基于小农经济的农村社会分化有限,均平化明显

传统农村社会以小农经济为基础,小农经济模式下的农村家庭,家庭财富主要差别在于土地经营,土地多、肥,则家庭财富多,如地主、富农;经过社会主义改造后的中国农村,每家每户土地相当,以土地经营为基础的经济分化程度有限,由此也即意味着村庄均平化明显。那村民在村庄内部注重什么呢?人情、面子、做人等价值性因素成为村民的核心追求。

5.家庭生活完整、男权主导与弱消费性

小农经济下的家庭生活较为完整,延续了传统中国社会男尊女卑、男耕女织的价值体系和分工模式。土地等生产资料掌握在父母尤其是男性手中,女性和子代处于从属地位,且家庭核心目标在于完成传宗接代等家庭再生产。农业剩余有限的传统社会,村民家庭不具备大肆消费的经济条件,因此其消费冲动不强、消费内容较少。

6.熟人社会、内生性权威与简约治理

小农经济为经济基础的农村社会,村庄生活完整且稳定性高。基于独特的地缘和血缘关系组合,村民先天熟悉,加之后天农业生产、红白喜事等日常互动实践充足,因此村民之间彼此知根知底,信息充分,形成了典型的熟人社会形态。熟人社会中的社会交往,在长期的村庄生活实践中内生孕育了契合地方社会结构的内生性权威,成为村庄内部说得起话、办得起事的精英群体。这一群体根据村庄治理需要,可以灵活借助地方性规则,当国家任务进村,往往成为简约、高效、低成本的简约治理的主要抓手。

综上,传统农村社会,市场机会有限,小农经济条件下,村民劳动力价值不彰,社会互助体系发达,并培育出了人情、面子等一整套与之相匹配的价值体系。在这一体系指导下,熟人社会内生出地方性权威,借助地方性知识,可实现低成本、高效率、灵活且低风险的简约治理。

(二)打工经济全面兴起(2000年之后)

2000年前后,中国入世,珠三角、长三角一带工厂越来越多,用工量剧增,越来越多的中西部农村剩余劳动力走出村庄、走向工厂和工地,迎来千年未有之大变局。

1.打工经济、市场分工和劳动力价值的形成

打工经济的兴起,为中国农村剩余劳动力打开了一扇窗口,改变了农村家庭的机会窗口。工厂、工地和城市为其提供了充分、多层次的市场获利机会。当越来越多的农村劳动力参与到社会主义市场经济和社会分工体系中来,劳动力的价值观念在农民心中形成,这是打工经济兴起后对农民最大的直接的影响。

2.劳动力价值凸显、机会成本上升与村庄互助体系瓦解

随着打工经济的兴起,劳动力的价格信号愈发敏感,机会成本陡升,建立在人情、面子和劳动力弱价值性基础上的传统社会中的帮工、换工等互助体系难以维系。加之替代性市场服务体系进村,传统的村庄互助体系顷刻间土崩瓦解。以建房、农业帮工或换工最为典型。据悉,2000年之后,村民已经不再好意思叫别人来免费帮忙,其核心理由便是耽误别人一天就耽误别人挣一天的工钱,于是这种具有深厚悠久农村传统的互助体系目前正逐步消失在我们的视野中。

3.从土地到劳动力,社会分化基础发生变化

传统农村社会分化基础在于土地经营,随着打工经济的兴起,相比之下,农业剩余极其有限,对于中西部一般农业型农村而言,土地价值影响有限。同时,劳动力价值这一因素成为村庄社会分化的核心因素。因此,劳动力数量、质量、家庭生命周期、劳动意愿、代际合力强度、偶然性市场机会等均成为影响村庄社会分化的关键因素。众所周知,劳动力显然比土地的家庭基础差异更大,也就意味着劳动力市场价值的形成,进一步放大了村庄内部的经济分化程度。

4.打工经济、劳动力流动与半熟人社会

对于中西部一般农业型农村而言,农业剩余有限,本地产业发展有限,提供市场获利机会较少;打工经济兴起后,劳动力迅速流动到市场获利机会丰富的长三角、珠三角一代,随着劳动力流动而来的,是村民之间相互接触变少,不接触也便难以了解,不了解信息便不对称,信息不充分下的熟人社会,慢慢转向了半熟人社会。简而言之,打工经济释放劳动力个体性市场价值的同时,也在瓦解着村庄既有的整体性价值体系,建立在熟人社会基础上的人情、面子等价值规范体系难以维系。

5.打工经济、村庄空心化和消费主义进村

打工经济时代的到来,劳动力市场价值的兑现,建立在常年在外务工的基础上,而这一打工行为直接后果便是三留守问题,且打工经济越充分,村庄空心化程度越深。与此同时,随着打工期间城市生活的浸染,来自城市的消费理念和消费行为也日渐成为村民模仿的对象。加之熟人社会到半熟人社会转变,村庄面子等既有价值体系松动,“装”的空间越来越大。因此,建立在家庭财富基础上的、以面子为载体的消费主义进村。建房、买车、名牌等消费符号城市化,人人在装,赌博等歪风邪气趁机进入,读书无用论的经济学土壤诞生,荼毒至深。

6.价值之变、经济导向与富人治村

打工经济的兴起,村庄既有面子、人情等社会性、价值性评判标准和评价机制日渐失去效力,原本均衡的村庄社会价值体系,被短时间内突飞猛进的经济导向的社会评价标准取代。于是,在村庄内部,谁有钱,谁就有面子;谁能消费,谁就有面子;踏实肯干的实在人成为村庄被人讥笑的对象,老实本分具有了另一番解读。这种情况下,打工挣钱成为村庄常量,数额有限的村干部工作补贴已经难以满足普通村民家庭的收入预期,因此,普通家庭是不愿意进入村干部队伍的。那究竟谁在当村干部吗?据笔者观察,当前,“富人+老人”成为村干部队伍的普遍形态,且一般主职村干部由富人担任。为何如此呢?

书记、主任等主职村干部职务,对不同的村民,其价值内涵差异巨大。对老人而言,一般村干部职位既相对清闲、又不必承担风险,关键是有一份基础性收入,数额不大,对老年人却很重要,因此,这部分负担不重的老年人是愿意参与村庄公共事务的。而主职村干部却恰恰相反,对老年人而言,属于典型的钱少、事多、责任重,关键是很可能经常得罪人,因此不论是一般家庭的中青年人还是老年人,大都不愿意担任主职村干部。而村庄富人,或借助主职村干部职位进一步扩展人脉、扩大经营,富上加富,或经由担任村干部而“近水楼台”式优先了解、接触、利用国家下乡项目,发家致富,对他们而言,书记或主任一职对他们价值巨大。因此,相比一般村民,富人更愿意担任村干部,尤其是产业在村的富人。简而言之,半熟人社会内生性权威不足,更多依靠经济财富,谁有钱,谁做得起村干部,也愿意干村干部。

综上,打工经济带来了农业经济之外的市场经济,打工经济成为村庄常量,贫困户一定是打工经济不足的家庭;带来了消费主义的同时,也带来了城市视角下的想象和躁动。而现实是城市生活并不好过,盲目进城,牺牲父代,委屈自己,耽误下一代。

五、结语:过渡期的半工半耕乡土社会如何治理

基于不同时期农民日常生活的考察,本文在呈现古今农村村民生活变化的基础上,梳理出了“社会式微、市场进村与国家进场”的实践路径,提出了传统农村社会中劳动直接创造或互助创造生活和新时代劳动力先兑换为货币而后由货币向市场服务体系购买生活服务的论断,并对基层市场和全国性市场、劳动力市场和商品市场做出了进一步区分,有助于细化我们对农村社会生活及其变迁的认识。同时,通过打工经济前后村民生活变化,笔者也讨论了打工经济对农村劳动力价值、村庄社会分化、村庄互助体系、村庄消费、家计模式、婚恋、农村治理等方面的影响。

打工经济越发达,劳动力释放越充分,传统村庄解体越彻底,现代性进村越快,村庄陌生化程度越深。问题在于,打工经济条件下,以代际分工为基础的半耕半工将在未来相当一段时间内存在,虽说是过渡时期的机制和体制,但只要跨地域打工经济不改变,农村社会的半熟人社会特征就不会改变。如此便需要考虑一个问题:过渡期的半工半耕农村社会,需要怎样的治理?

随着打工经济的持续发展,熟人社会越来越生,村庄内部信息越发不充分,内生性权威日渐去中心化,原先的简约治理难以维系,同时以“村级组织正规化、村干部职业化、治理精细化”为典型特征的正规治理体系又难以契合我国地域辽阔、区域差异大的巨型国家治理需求。基于此,笔者认为,新时期、新形势当然呼唤新的治理体系和治理方式,同时也要注重挖掘村庄既有治理资源,节约治理成本,实现有效治理。