佯黄竹种苗繁育技术研究

周国强, 王 勇, 贾廷彬

(宜宾市林业科学研究院, 四川 宜宾 644000)

根据佯黄竹(BambusachangningensisYi et B.X.Li)的特性,主要可用作浆(材)用定向培育,重点研究简单可行、具有可操作性、适合生产应用的种苗快速繁育方式。在目前可行的各种竹苗繁育技术中,传统的育苗方式多采用母竹分蔸移栽,其不足在于繁育速度慢,种苗数量受限,需要大量的造林母竹和资金。枝条扦插、高空包枝育苗法,虽然不破坏竹林资源,但是生根剂的配比难,成活率无法保证,并且成活苗木根系较弱,留圃时间长。埋节育苗法,成本较高,并且造林后还存在“假活”现象,若选择的母竹为弱、老、小竹,育苗期或造林半年内,竹苗易开花死亡[1]。

佯黄竹枝条在秆的各节上通常多数簇生,每个枝条,特别是主枝犹如秆,整个枝条就像大大缩小了的母竹,因此,将竹杆埋入土中,在温度、水、空气条件适合时,能萌发成新的竹丛[2,3]。本试验通过对佯黄竹埋秆育苗法的研究,总结出一套方法简单、配置灵活,可操作性强,成活率高、繁育成本低的佯黄竹快速繁育技术。

1 试验地概况

试验地设在宜宾市林科院良种实验基地(长宁县竹海镇新生村),东经104°55.8′,北纬28°28.7′,海拔280 m。属四川盆地中亚热带湿润性季风气候,温暖湿润,无霜期长,雨热同季,四季分明,年均气温18.3 ℃,年均降雨量 1 141.7 mm,日照时数987.6 h,无霜期357 d左右。土壤主要为紫色土,肥力中等。

2 试验材料与方法

2.1 实验材料与田间管理

母竹选择和整理:在宜宾市林科院良种实验基地选择节芽饱满的1 a生、2 a生母竹。 取母竹时,不能挖伤竹蔸和笋眠,砍断竹蔸时,砍口要尽量贴近老母竹。取出母竹后,速将竹梢砍去,视母竹大小,一般留竹秆长8m,每秆去梢后留12节,每节留主枝一节。枝叶过长的要修剪,粗壮主枝留节1~2个,长6 cm~10 cm,其余细小侧枝尽量剪短。

育苗方法:采用斜埋法,母竹秆与苗床成15度倾斜,仅露出母竹竹秆上部1~2个节在外即可,每个苗床中埋秆两株,竹秆首尾交错,放母竹时务使竹蔸的秆柄向下,秆节芽向两侧,竹蔸部复土10 cm~15 cm,竹秆部6 cm~10 cm。淋定根水时,整条母竹都要淋透,然后盖一层草,以防水分蒸发、土壤板结。育苗均在3月中、下旬进行,最迟在清明节前结束。

竹苗管理:栽植7 d~14 d,母竹根系恢复生长,注意保持土壤湿润,特别是母竹蔸部,必须经常浇溉,使母竹迅速恢复根系生长,促进节芽萌发。栽植30 d后,第1代幼苗出土,此时幼苗未生根,抵抗干旱的能力弱,首先要注意淋水防旱,保持原来盖草;可以从母竹蔸部追肥,以提高出苗率和促进竹苗生长;同时要拔除苗床上的杂草,但要注意不能触动母竹和碰伤幼苗。从7月到11月,为幼苗分蘖期,在这个时期,首先加强追肥和灌溉,每2~3周追肥1次,其次是松土除草,以免杂草和苗争夺养料,发现有竹蔸裸露的竹苗,应即时培土。注意打顶整枝,当第一批幼苗长高1.5 m以上时,不等侧枝抽出,在1.5 m 处用枝剪剪去顶梢(即“打顶”)。从12月中旬幼苗开始进入休眠,到第2年2月上旬幼苗恢复生长为幼苗休眠期。此时幼苗休眠,又是起苗造林前夕,一般不采取抚育措施。

病虫害防治:佯黄竹育苗重点是对竹蚜虫和竹螟的防治,可用50%辛硫磷2000倍液喷杀幼虫,发现有笋腐病的,应及早喷施波尔多液。

2.2 试验因素与水平设计

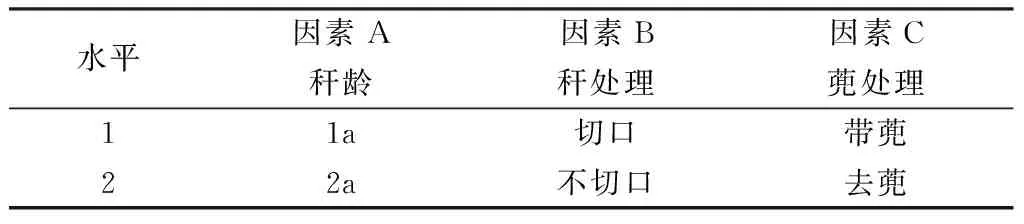

试验处理包含秆龄(A)、秆处理(B)、蔸处理(C)3个不同因素,各试验因素水平设计见表1。

秆龄:秆龄分为1 a生、2 a生,代号分别为A1、A2。

秆处理:分切口(在各节上方10cm处锯两个切口,相距2cm,深度为直径的1/2。)、不切口,代号分别为B1、B2。

蔸处理:蔸处理分为带蔸、去蔸,代号分别为C1、C2。

表1 因素与水平设计表

2.3 试验处理设计

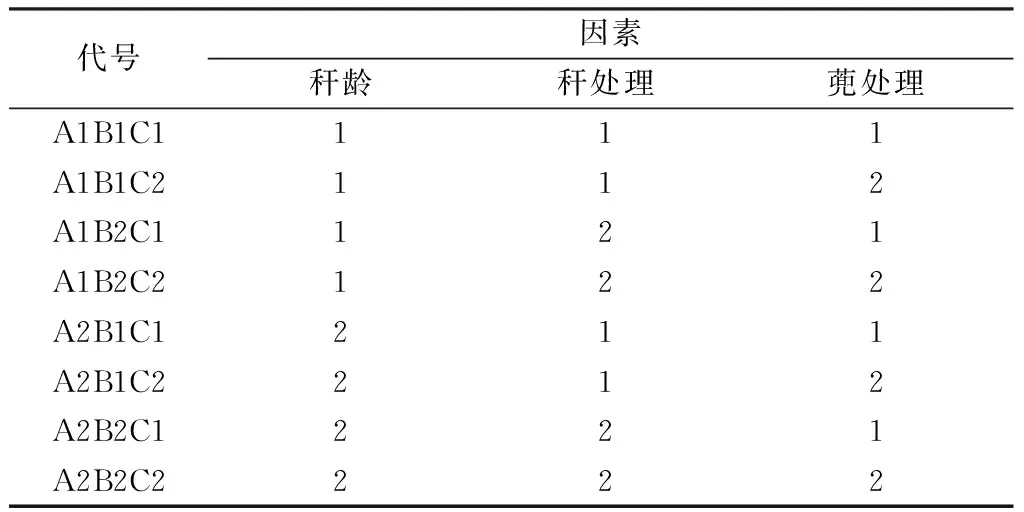

各因素不同水平处理正交组合成8组,正交设计见表2。

试验8个组合,重复3次,共计24个试验区,每个试验区埋秆2株,每个试验区调查统计20节。母竹栽植1a后,观测记录每组重复的萌笋节数、发笋率、成苗数及生长量。

表2 佯黄竹繁育正交实验设计表

3 结果与分析

3.1 母竹秆龄影响

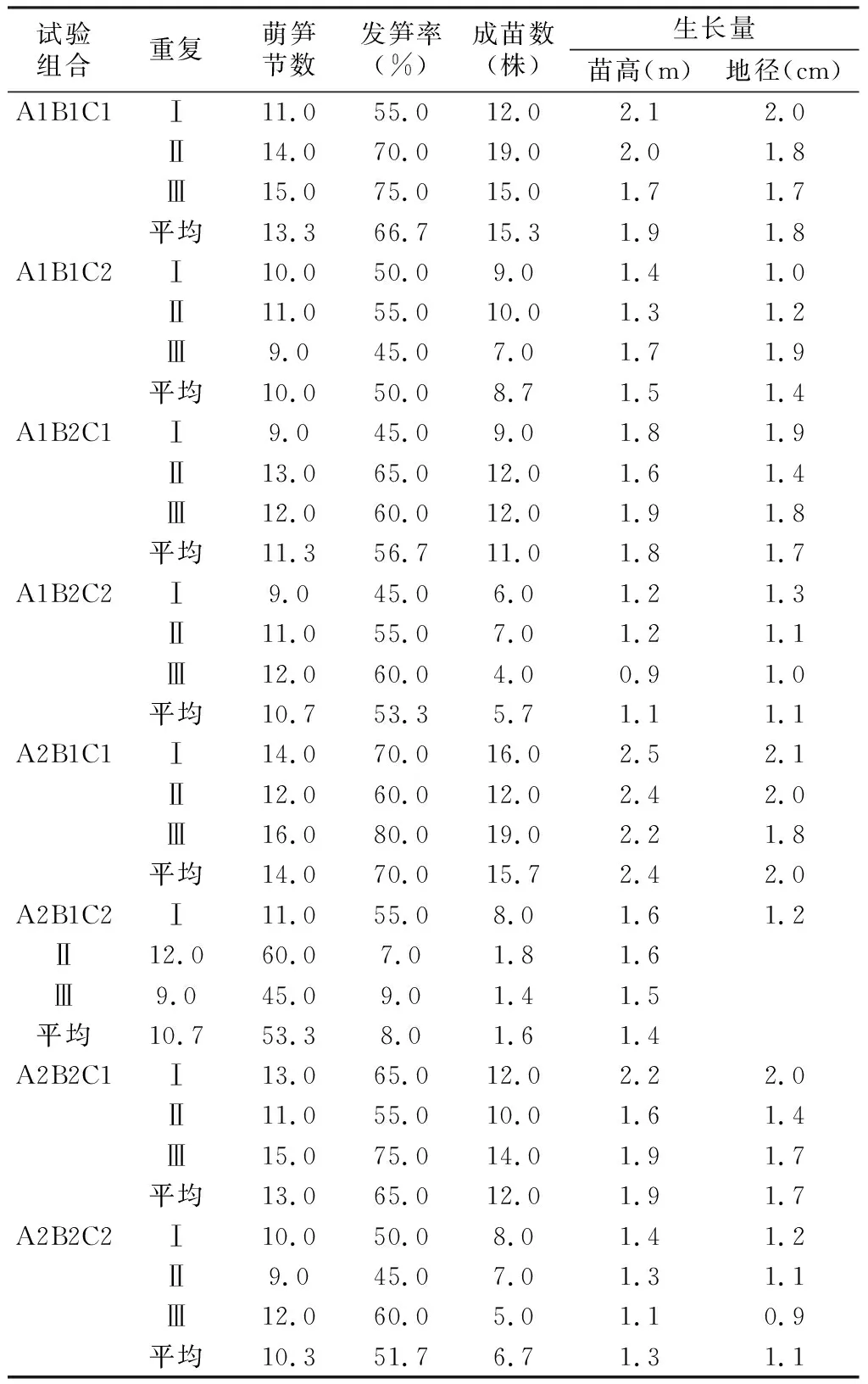

母竹栽植1 a后,观测记录每组重复的萌笋节数、发笋率和成苗数及生长量见表3。

表3 不同试验组合对出笋成竹的影响

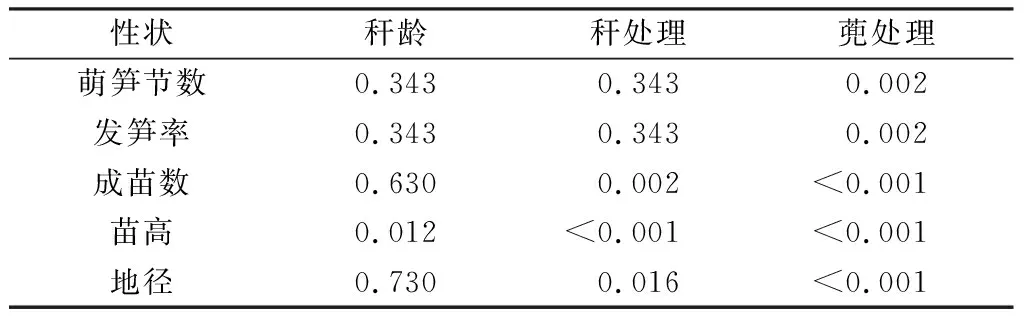

对试验结果进行方差分析的结果见表4。

表4 各处理试验风险概率(F检验P值)分析表

表4结果显示,繁育试验中,母竹秆龄因素的不同水平在各性状上均无显著差异。

观测数据显示(见表3),B1C1处理下,1 a生与2 a生母竹发笋节数相差0.7,发笋率相差3.3%,成苗数相差0.4;在B2C1处理下,1 a生与2 a生母竹发笋节数相差1.7,发笋率相差8.3%,成苗数相差1.0;在B1C2处理下,1 a生与2 a生母竹发笋节数相差0.7,发笋率相差3.3%,成苗数相差0.7;在B2C2处理下,1 a生与2 a生母竹发笋节数相差0.4,发笋率相差1.6%,成苗数相差1.0。在相同处理下,母竹1 a生与2 a生的不同选择对各指标影响较小,2 a生略优于1 a生母竹。其中在B1C1处理下,各指标综合差距最小,2 a生与1 a生母竹相比,发笋节数的增幅为5.3%,发笋率的增幅为4.9%,成苗数的增幅为2.6%。

3.2 杆、蔸处理的影响

表4结果显示,繁育试验中,不同秆处理在成苗数和苗高性状上达显著差异;不同蔸处理在所有性状表现上均达显著差异。

观测数据显示(见表3),选用1a母竹时,B1C1、B1C2、B2C1、B2C2四种处理的最优组合为B1C1,发笋节数13.3,发笋率66.7%,成苗数15.3;最差组合为B2C2,发笋节数10.7,发笋率53.3%,成苗数5.7,分别相差2.6、13.4%、9.6,增幅分别达到24.3%、25.1%、168.4%。选用2 a母竹时,B1C1、B1C2、B2C1、B2C2四种处理的最优组合为B1C1,发笋节数14.0,发笋率70.0%,成苗数15.7;最差组合为B2C2,发笋节数10.3,发笋率51.7%,成苗数6.7,分别相差3.7、18.3%、9.0,增幅分别达到35.9%、48.5%、134.3%。数据表明秆、蔸的不同处理对出笋成竹的影响较大,在A1和A2两种选择下B1C1处理的效果均最好。

4 结论

研究表明,佯黄竹埋秆繁育的最佳组合为A2B1C1,即选用2 a生母竹,秆处理为切口处理,蔸处理为带蔸处理。发笋率可达到70%,单株母竹成苗数可达7.9株。在相同处理下,A1与A2的差异不明显,所以在母竹有限的情况下,可以选用1 a生母竹繁育,也能达到较好的繁育效果。