中国和欧美健康传播研究概览基于知识图谱的方法

王竞

一、前言

健康传播学是建立在公共健康学、医学、心理学、社会学和传播学等学科基础上的交叉学科。自1971年美国“斯坦福心脏病预防计划”作为现代健康传播研究的开端以来,健康传播已经蓬勃发展了近五十年[1]。健康传播不仅有着显著的跨学科性质,其研究对象也涉及个人至社会的多个层面。如对个人健康信息接触和使用和人际关系中的健康信息传播的研究,以及健康图景在大众媒介中的普及和如何进入公共健康和卫生保健体系等。并且,健康传播作为一门新兴学科,传播学者们对其也一直抱有极大的研究兴趣,相关研究论文的数量一直保持快速增长的态势。虽然健康传播研究发展较快,但其在国内起步较晚。有学者认为相较于国外,中国的健康传播尚未发展成熟[2]并在2002年之前缺乏核心的传播学者的参与[3]。除此之外,也有学者的研究显示,1999年以来的十年间,中国健康传播研究始终是高度的实践应用导向,缺乏理论深度[4]。因此,通过对比中外健康传播的研究异同,可以更好为中国国内的健康传播学者阐明当前研究的薄弱领域,厘清未来研究的方向。“期刊论文是研究趋势的晴雨表”[5],通过文献计量法,借助期刊论文来分析研究动向是眼下最为理想的选择。

二、研究方法

文献计量法是一种定量分析方法,以科技文献的各种外部特征作为研究对象,采用数学与统计学方法来描述、评价和预测科学技术现状与发展趋势[6]。知识图谱是以科学知识为对象,显示其发展进程与结构关系的一种图形[7]。本文依靠知识图谱的帮助,来描绘中外健康传播领域的研究动向。知识图谱绘制依托的是由美国德雷塞尔大学陈超美教授开发的CiteSpace软件。该软件的突出特征是把一个知识领域浩如烟海的文献数据,以一种多元、分时、动态的引文分析可视化语言,通过巧妙的空间布局,将该领域的演进历程集中展现在一幅引文网络的知识图谱上。

本文的文献数据来源为“中国知网”和“WOS”(Web of Science),中国知网拥有中国国内期刊论文的全文数据库,而WOS是全球最大、覆盖学术信息资源最多的数据库。虽然作为一门跨专业学科,健康传播中有多学科同时扮演着重要的角色 ,但是鉴于本文的研究对象在于传播学中的健康传播,因此本文在获取数据时还是对文献研究方向进行了筛选。笔者分别以“健康传播”和“h e a l t h communication”为关键词字段在中国知网期刊论文库、学位论文库和WOS数据库中进行检索,选取其中的论文(article),并以新闻传播学为学科和研究方向进行精炼筛选,分别得到1396条和2870条结果。在下文中,我们将对这些数据进行分析。

三、研究发现

通过对结果进行年度统计,我们发现国内对健康传播的研究论文从2005年的16篇增长至2017年的161篇,数量增加了十倍。而欧美国家从2007年(86篇)至2017年(334篇)也增加了4倍。这表明,不论国内国外健康传播研究都在稳步发展。而国内由于起步晚,其势头也更为迅猛。下面,本文将分别就国内外论文数据进行研究主题的分析。

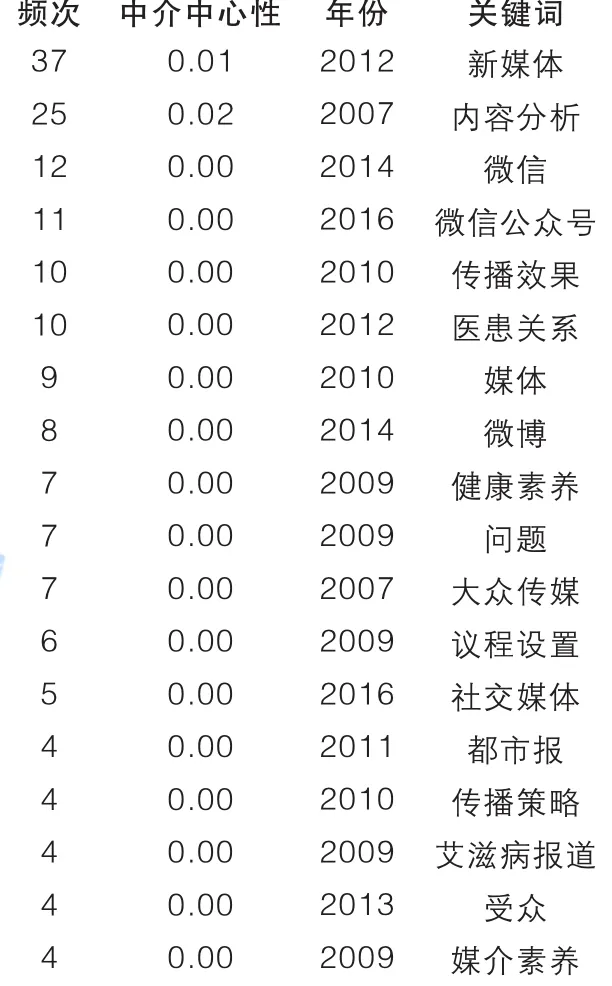

本研究的研究动向分析指标是“共词词频”。词频是指所分析文档中词语出现的次数。词频分析是在文献信息中提取能够表达文献核心内容的关键词或主题词,依其高低分布来研究该领域发展动向和研究热点的方法。在词频的基础上,基于词的共现模式研究即共词分析。其基本原理是对一组词两两统计它们在同一篇文献中所出现的次数,通过这种共现次数来测度他们之间的亲疏关系。简言之,使用共词方法能够分析学科的热点内容、主题分布以及学科结构等问题[8]。 把 经 过 文 献 数 据 导 入CiteSpace,以“Keyword”“Term”为节点类型[9],绘制关键词共现图谱,即未经聚类算法形成的共词图谱。图中每个节点代表一个关键词,节点年轮的厚度代表频数,不同颜色分区的年轮代表不同时间,由内至外代表着时间由远至近,节点之间连线的距离代表它们之间的亲疏关系。结果如下。

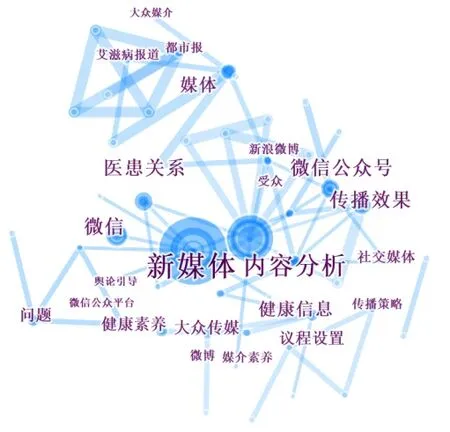

图1 中国健康传播知识图谱

(一)国内研究动向

由软件生成的知识图谱(图1)可以很明显观察到,“新媒体”和“内容分析”两个关键词占据了半壁江山。这表明,一方面,中国学者紧跟媒介发展的风向,关注到了在网络媒体样态下健康传播的发展。在关键词词频表中(图2),可以看到紧随“新媒体”的还有“微信”、“微信公众号”、“社交媒体”、 “微博”等代表新媒介形态的关键词。传统媒体中被学者所关注的仅有“都市报”这一种。这一系列关键词表明了当今国内健康传播学者关注到的研究对象大部分为媒介本身,并且以新媒体为主:那些伴随着新媒体发展出现的微信公众号、朋友圈健康信息传播、健康类手机APP等。如对埃博拉出血热这一重大传染性疾病爆发后,各社交平台中健康信息的传播研究[10]以及“医瘤助手”手机应用[11]和“生命时报”“丁香医生”等微信公众平台[12]中的健康传播内容和传播策略的分析。而“内容分析”这一高频词也佐证了这一发现,多数学者采用内容分析的手法研究传播内容。

图中“医患关系”、“健康素养”、“艾滋病报道”以及“媒介素养”则表明了中国健康传播学者所关注的几个核心议题。这几个议题都有着极强的现实属性。健康谣言在人群中传播,医患关系紧张和艾滋病群体不仅仅在媒体中被充分报道,成为社会议题。同时也被健康传播学者所关注:如健康素养和媒介素养对健康谣言甄别的意义[13][14],如何破除微信中传播的“伪健康信息”[15],健康素养对健康传播干预的影响[16]以及健康传播方式对健康素养的影响[17]。

从理论层面的关键词上来看,仅仅“议程设置”理论有所体现。虽然样本文献在整体上以“传播效果”和“传播策略”为立足点,但就文献梳理来看,以案例分析和内容分析为主的方法,仅仅从实践层面很难达到预期的研究目标。

另外,从知识图谱上可以看到。围绕特定媒介形态外的都有其所侧重的研究内容,如:与都市报相连接的艾滋病报道,与新浪微博和微信相近的医患关系,而媒介素养和健康素养则和大众传媒、公众平台和微博连成一片,形成一个聚类(Cluster)。从这个角度来看,中国健康传播学者的研究内容从一定程度上和研究的媒介形态相捆绑,形成固定的研究形式,同质化较高。

总的来说,从中国现在健康传播研究的现状来看。多数学者都选择新媒体作为研究平台,以传播内容入手注重分析传播策略和传播效果,较为注重实践应用,并且研究动向跟随社会重大健康传播事件。但总体来说,研究范式单一,理论深度不够,视角局限于媒介内容本身,在社会层面和个人微观视角着力不够。

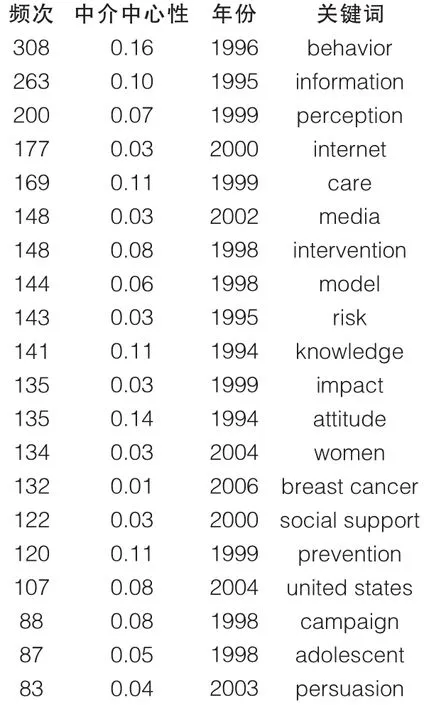

(二)欧美研究动向

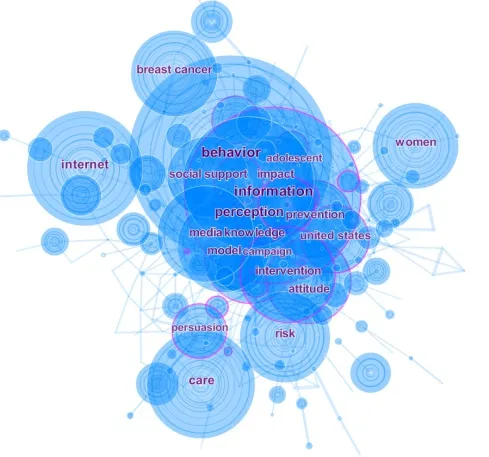

相较于中文文献,英文文献的数据量较大。因此为了更加明晰地体现出知识图谱的脉络,在生成数据时,在CiteSpace中采用了最小循径法(Pathfinder)对生成的知识图谱进行切割。相较于中文文献,我们可以很明显的对比出两者的知识图谱在层次以及枢纽分布密度上有显著差距。一般来说,新兴学科的知识图谱的分布较为分散,而已经发展成熟的知识图谱的分布则较为集中。因此,相较于中国的健康传播研究,欧美的健康传播研究发展较为成熟。

从知识图谱(图3)的重叠部分可以看到“behavior”(行为)“perception”(感知)“attitude”(态度)构成了其中的核心区域,并在词频(图4)分布次序中较为靠前,而感知、态度和行为又代表了传播在个体层面上的效果。这说明这种以微观社会心理学的角度切入的研究范式占据了欧美健康传播研究的主流。而如何从微观角度来研究对受众行为的影响,intervention(干预)和persuasion(劝服)为健康学者提供了研究平台,无论是在大众传媒中出现的健康信息,在社交媒体中依靠虚拟人际关系传递的健康信息,还是透过医护人员和患者之间人际传播传递的健康信息,它们都在不同层面影响着受众。

除了微观心理层面,大众媒介的健康知识(health knowledge)传播和对疾病预防(prevention)的风险(risk)提示,也是健康传播的重要组成部分。另外,欧美学者还关注到社会支持(social support)对于疾病预防和治疗的显著意义。

相较于中国大量对艾滋病报道的研究,欧美学者将研究重点放在了妇女乳腺癌(breast cancer)的防治上。并且,高频词中青少年(adolescent)和妇女(women)的出现,代表了这两类人群在欧美健康传播研究中的重要意义。而在中国学者的研究视野内,并未有大量围绕特定群体的研究内容。

图3 欧美健康传播知识图谱

图4 欧美健康传播词频

总的来说,相较于中国倾向于中观的研究视角,和以健康信息和健康事件为主要研究对象,贴近现实事件的研究导向。欧美国家更重视健康传播中如何有效将健康信息传递给受众,这些研究倾向于采用实验的手段探析受众的微观心理机制,以及在现实社区、在线社群或者医患群体中基于人际关系的健康信息传播。下文将就中国健康传播研究中较少涉及或未涉及的叙事与劝服、健康传播报道框架和社会支持三个层面来具体阐述欧美健康传播研究的前沿动态。

1、叙事与劝服

在社会心理学理论中,叙事作用已经引起了相当大的关注。作为一种非常有说服力的工具,叙事可以用来传递促进健康行为的信息[18]。叙事说服理论认为,故事可以影响一个人的真实世界的信仰和行为[19]。一旦人们沉浸在故事中,认为它是真实的,并且认同故事中的人物,那么就更可能根据叙事的信念改变自己的信念[20]。

有研究以让受众成功戒烟的信息入手,研究叙事健康传播的心理机制。通过两项实验验证了“与那些没有例证的新闻相比,带有例子的新闻文章能让受众有更积极的叙事参与,这些叙事参与大的人更倾向于产生戒烟意向。”[21]并且也有学者发现在娱乐化教育的项目中,“通过戏剧性的叙述能够减少受众的抵抗,通过培养与角色的互动,减少了对说服意图的感知,达到了更好的说服效果”[22]。另外,也有研究通过对肥胖症患者的叙事研究发现叙事对于疾病归因的有效性[23]。在宏观政策的层面,有研究揭示了叙事在全球公共卫生政策传播中的重要作用。[24]有部分研究认为通过文化定制(Cultural tailor)信息的叙事方式来使信息更容易被特定族群接受,以便减少信息接受的差距,但这种方式可能比我们认识的更微妙[25]。有学者以元分析(Meta-analysis)的方法对现有的实证研究文章进行考察,结果发现,文化定制整体上对信息的劝服效果有整体微弱但显著的效果,其中,整合了文化价值、规范和宗教信条的深度信息定制有着更强的效果[26]。

恐惧诉求(Fear-appeal)是一种在大众传播中常用的策略,被定义为引起恐惧心理的信息,通过关注威胁发生的严重性和可能性,从而使人们按建议行动[27]。在健康传播中,我们可以提示疾病发生的负面后果来唤起疾病防治的意识。有研究者通过心理学实验评估了自我报告与心理生理反应之间的关系,以证实恐惧的诉求和行为的变化。通过记录90个实验对象观看四种不同程度的威胁以及其在心理和生理(心律和皮肤电导)上的功效。发现高威胁信息比低威胁信息引起的自主兴奋程度显著不同[28]。

但这并不意味着一味实施恐吓是可行的。Witte于1992年基于恐惧诉求提出了扩展平行处理模型(Extended Parallel Process Model),该模型指出:恐惧诉求引发受众对信息进行两种评估,威胁评估和效能评估。受众会先进行威胁评估,当该威胁和受众密切相关,受众便会进行效能评估,来确认信息中的建议有效性。反之,受众就不会进行效能评估。但是,当威胁评估结果惊吓受众后,受众可能会选择控制危险或者控制恐惧[29]。也就是说受众可能会采取逃避性手段来降低焦虑和危机感。美国疾病预防控制中心曾发起了一项戒烟活动,该活动使用了吸烟者的真实故事,反映了吸烟的严重后果。在戒烟广告中,图像、恐惧诉求和个人证词的结合,可能会引发对吸烟的负面认知。但是,在讯息快速传播的社交网络平台Twitter上,有人质疑这是否会让Twitter用户感到恐慌,从而降低其恐惧诉求效果。研究者通过利用新平行过程模型的框架,对Twitter中活动内容进行分析,发现关于这场运动的近20万条推文,每条都产生了一种涟漪效应,扩大了广告的覆盖范围。并且这种基于图像信息和实例的劝服方法取得了良好的效果[30]。

当健康信息被受众抵制时,就难以达成良好的传播效果。因此如何减弱阻抗效应是研究者重点考量的重点。阻抗理论认为,当人们感知到的行为自由受到威胁或减少时,个体就会受到心理上的刺激[31]。由此产生的阻抗效应激发了他们试图恢复受到威胁的自由的努力。研究表明,阻抗与自我效能呈正相关[32],个人倾向于对他们认为自己既值得拥有又有能力维持的自由特别敏感。并且,阻抗效应在不同年龄阶段也有不同的表现,如在人生过渡阶段——幼年,青春期,晚年表现更为强烈[33]。

另一种叙事策略自我肯定(Selfaffirmation)也可帮助实现这一目标。自我肯定理论建议,在信息中确认重要但与主题无关的自我同一性领域,例如除了健康信息自身之外,提示个人价值观[34]。有研究发现,人们通常认为他们是坚不可摧的,或者至少比其他类似的人更不容易经历负面的健康问题[35]。这会使个人对重要的健康信息产生抵触。这样对于健康信息的传播疾病的预防防治都会有消极影响。有研究者从美国大学生的酗酒行为入手,通过实验探索何种方式可以更有效消减盲目乐观主义者对于健康信息的抵触。结果表明:“向不切实际的乐观主义者提供风险信息,同时通过自我肯定的叙述来保护他们的自我概念,可能会减少防御性反应,并将他们感知到的风险与实际风险更紧密地结合在一起。”[36]

2、报道框架

在撰写新闻故事时,记者们会决定如何将事件塑造成连贯的信息。记者们选择特定的视角,或框架,将一个故事主题与一些包罗万象的故事或想法联系起来。研究表明,用来描述一个问题的框架会影响人们对这个问题的判断[37], 甚至是后来的相关行为[38]。

在健康信息传播中,最有可能发生的是缺乏足够的信息接触,因为在公共传播的场域公共健康信息需要与大量的替代信息竞争[39]。因此什么样的信息特征可以促进选择性接触是研究者关注的焦点。有学者发现,信息框架策略在吸引选择性接触方面最有效,并且通过社会认知理论(Cognitive theory)和例证理论(Emplification theory)的框架,推导出什么样的信息特征可以促进对健康的体重管理的建议的接触,通过实验证明信息的有效性和例证内容是可以促进接触时间和接触频率[40]。

但鲜少有研究聚焦于框架效果如何影响受众对待某一特定疾病的社会认知上。有学者通过几项研究揭示了在线健康新闻框架使用对受众认知的影响,以癌症为例,首先,通过对在线健康框架新闻的分析,发现它们采用了最合适的框架。并与之和之前发表在这个领域的研究进行比较。次之,通过多项实验探索这些框架对受众的认知的影响。如个人对癌症、癌症干预和癌症患者的看法的影响[41]。

除了新闻报道中传递的健康信息,包含医疗题材的影视作品可能也会潜移默化影响人们对健康问题的感知。有学者发现医疗题材电视剧描述的健康问题往往是有偏见且不现实的:[42]过多的罕见疾病被报道,而常见的慢性健康问题则被忽视。戏剧化的表达疾病,而很少传达与预防有关的信息。并且目前前针对医疗题材剧集中多采用的内容分析方法无法揭示对观众的影响[43]。有学者决定采用培养理论的方法,验证全国性的样本数据,以图探究医疗题材剧集和观众感知的健康信念的关系。最后研究结果表明:“大量观看医学电视剧的人往往低估了诸如癌症和心血管疾病等慢性疾病的严重性,并忽视解决该类疾病的迫切性。相对于轻度观众,重度观众更倾向于对癌症采取宿命论的观点”[44]。

3、社会支持

健康差异在贫富群体和种族之间是客观存在的,有学者发现,贫困社区的人们通常比富裕社区的人面临更大的安全与健康威胁。生活在贫困中的人寿命缩短,比富裕的人更容易患上疾病[45]。从健康传播的角度上,如何通过传播减少这种差距是学者们不懈探索的主题。让弱势群体通过社会支持(social support)获取健康信息和情感支持是其中的重要路径。

可对线路的设定纵坡、长度及坡度进行自动设置,在执行这项功能的过程中,要先确定起点与走向。起点及走向确定后,在距离已知点1.5倍长度的范围内,按逆时针方向找到能满足坡度要求的点位。若能找到,则将其视为新交点,再不断向前进行寻找和推进。设好的平面线路存储于磁盘中,此外也可通过分析确定坡度范围与转角半径,最后在图形上作出相应的标记[3]。

有学者发现,当非裔美国人同时也是艾滋病毒携带者时,当疾病与获得公平服务和治疗的困难相结合时,他们可能会面临双重负担。这些负担可能通过增加社会支持来解决。而实现这一目的的路径是对自我艾滋病情的披露(Self-disclosure)。如果不披露信息,患者会难以从社交关系中得到情感支持而感到孤独和抑郁。有研究指出,自我披露可以促进患者获得情感支持,促进治疗方案的推进,减少心理压力和减少疾病的进一步传播。从而减少健康差距[46][47]。还有学者提出通过简短披露干预(Brief Disclosure Intervention)促进艾滋病患者的自我披露,从而获得社会支持。通过实验表明,”干预组的信息披露的有效性提高了,而信息披露的焦虑和担忧也有所减少”[48]。

社交媒体在获取社会支持中的作用是不容忽视的,也有越来越多的学者关注到社交媒体在其中扮演的角色。已有研究指出,短信增强了健康信息的亲近和可访问性[49]。因此,移动干预已经被有效地用于改善健康,包括改进身体锻炼,改善饮食习惯,以及戒烟[50]。在发展中国家,移动电话比互联网的普及要更普遍,移动电话常常成为试图改善健康和生活质量的目标技术。有学者假设通过手机群发健康短信,可能会改善城市贫困社区居民的社区凝聚力和健康状况。通过三个月的实地实验发现,与对照组(未接收群发短信)相比,干预组(接收群发短信)的健康状况更好,但邻里凝聚力更差。对采访的定性分析表明,参与信息群发改善了人际关系,但并没有改善邻里关系[51]。

四、小结

本文通过文献计量中知识图谱的方法,简要勾勒了中国和欧美健康传播研究的重点研究内容,并分析了两者在研究侧重上的差异。中国学者倾向于从传播内容入手分析其传播效果并提出传播策略,他们的多数研究,紧紧跟随于新兴的媒介形态和重大健康卫生事件。而相较于中国学者,欧美学者则偏向于通过社会心理学的视角研究人在接受健康信息时的微观心理机制,以及新媒介形态下受众如何获得社会支持。基于此,本文最后通过欧美健康传播的研究综述介绍了一些在中国相对空白的研究议题。

注释:

[1]包洪岩,殷晓莉,兰小筠.基于知识图谱的健康传播学可视化研究[J].新闻与传播研究,2013,20(12):107-118+121

[2]张自力.“健康的传播学”与“健康中的传播学”——试论健康传播学研究的两大分支领域[J].现代传播(中国传媒大学学报),2003(1),第50-52页.

[3] 廖俊清,黄崇亚,杨晓强.20年以来我国大陆健康传播的文献计量学研究[J].现代预防医学,2012(15),第3884-3886页.

[4]喻国明,路建楠.中国健康传播的研究现状、问题及走向[J].当代传播(汉文版),2011(1),第12-13页.

[5]Kamhawi, R. & Weaver, D,Mass communication research trend from 1980 to 1999,Journalsim and Mass

[7]刘则渊、陈悦、侯海燕:《科学知识图谱:方法与应用》,北京:人民出版社,2008年,第2页。

[8]李杰、陈超美:《citespace 科技文本挖掘及可视化》,北京:首都经济贸易大学出版社,2016 年,第 194-195 页。

[9]“keyword”是以作者的原始关键词和数据库的补充关键词为标本,而“term” 是从标题、关键词和摘要中提取的名词性术语为标本。

[10]袁 雁 飞 ,王林,夏 宏 伟 ,杨 剑 ,郭 浩岩.新媒体在埃博拉出血热应急健康传播中的使用状况分析[J].中国社会医学杂志,2016,33(02):131-133.

[11]郭颖.手机新媒体在健康传播中的应用——以医瘤助手A P P为例[J].视听,2016(11):119-120.

[12]王蕾. 微信公众订阅号“生命时报”、“丁香医生”健康传播研究[D].内蒙古大学,2016.

[13]周仁清,颜林翩.健康素养vs果蔬谣言——探索化解香蕉谣言困境之道[J].东南传播,2018(04):77-79.

[14]杨嘉琪. 微信朋友圈中健康谣言的成因与净化[D].安徽大学,2018.

[15]任喆. 微信伪健康信息的辨识、证伪与治理[D].内蒙古师范大学,2018.

[16]晋菲斐,陈继彬,田向阳.中国居民传染病健康素养综合健康传播干预效果评价[J/OL].中国公共卫生:1-2[2018-10-19].http://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1234.R.2 0180427.1118.008.html.

[17]晋菲斐,田向阳.不同健康传播方式对中国居民传染病健康素养影响[J].中国公共卫生,2018,34(08):1125-1128.

[18]Green M C. Narratives and cancer communication . Journal of communication,2006, 56(suppl_1),pp.S163-S183.

[19]MoyerGusé E. Toward a theory of entertainment persuasion: Explaining the persuasive effects of entertainment education messages .

[20]Green M C, Brock T C. In the mind"s eye: Transportation-imagery model of narrative persuasion . 2002,p.315-314

[21]Kim H S, Bigman C A, Leader A E,et al. Narrative health communication and behavior change: The influence of exemplars in the news on intention to quit smoking . Journal of Communication, 2012,62(3),pp.473-492.

[22]Moyer Gusé E, Nabi R L.Explaining the effects of narrative in an entertainment television program:Overcoming resistance to persuasion .Human Communication Research, 2010,36(1),pp.26-52.

[23]Niederdeppe J, Shapiro M A,Porticella N. Attributions of responsibilityfor obesity: Narrative communication reduces reactive counterarguing among liberals . Human Communication Research,2011, 37(3),pp.295-323.

[24]Barbour J B, Doshi M J,Hernández L H. Telling global public health stories: narrative message design for issues management . Communication Research, 2016, 43(6),pp.810-843.

[25]Viswanath K, Emmons K M.Message effects and social determinants of health: its application to cancer disparities . Journal of Communication,2006, 56(suppl_1),pp.S238-S264.

[26]Huang Y, Shen F. Effects of cultural tailoring on persuasion in cancer communication: a meta-analysis . Journal of Communication, 2016, 66(4),pp.694-715.

[27]Witte K. Generating effective risk messages: How scary should your risk communication be? . Annals of the International Communication Association,1995, 18(1),pp.229-254.

[28]Ordo?ana J R, Gonzalez-Javier F,Espín-López L, et al. Self-report and psychophysiological responses to fear appeals . Human Communication Research, 2009, 35(2),pp.195-220.

[29]Witte K. The role of threat and efficacy in AIDS prevention . International quarterly of community health education,1991, 12(3),pp.225-249

[30]Emery S L, Szczypka G, Abril E P,et al. Are you scared yet? Evaluating fear appeal messages in tweets about the tips campaign . Journal of Communication,2014, 64(2),pp.278-295.

[31]Brehm J W. Psychological reactance: Theory and applications . ACR North American Advances, 1989, 72 75.

[32]Brockner J, Elkind M. Self-esteem and reactance: Further evidence of attitudinal and motivational consequences . Journal of Experimental Social Psychology, 1985, 21(4),pp.346-361.

[33]Burgoon, M., Alvaro, E., Grandpre,J., & Voulodakis, M. (2002). Revisiting the theory of psychological reactance. In J. P.Dillard & M. Pfau (Eds.), The persuasion handbook (pp. 213 232). Thousand Oaks,CA: Sage Publications.

[34]Sherman D K, Cohen G L. The psychology of self defense: Selfaffirmation theory . Advances in experimental social psychology, 2006, 38:183-242.

[35]Weinstein N D. Unrealistic optimism about future life events . Journal of personality and social psychology,1980, 39(5),pp.806.

[36]Kim H K, Niederdeppe J. Effects of self-affirmation, narratives, and informational messages in reducing unrealistic optimism about alcohol-related problems among college students .Human Communication Research, 2016,42(2),pp.246-268.

[37]Lee N J, McLeod D M, Shah D V.Framing policy debates: Issue dualism,journalistic frames, and opinions on controversial policyissues .Communication Research, 2008,35(5),pp.695-718.

[38}Meyerowitz B E, Chaiken S. The effect of message framing on breast selfexamination attitudes, intentions, and behavior . Journal of personality and social psychology, 1987, 52(3),pp.500.

[39]Pease M E, Brannon L A, Pilling V K. Increasing selective exposure to health messages by targeting person versus behavior schemas . Health Communication,2006, 19(3),pp.231-240.

[40]Knobloch-Westerwick S, Sarge M A. Impacts of exemplification and efficacy as characteristics of an online weight-loss message on selective exposure and subsequent weight-loss behavior .Communication Research, 2015,42(4),pp.547-568.

[41]Riles J M, Sangalang A, Hurley R J, et al. Framing cancer for online news:Implications for popular perceptions of cancer . Journal of Communication, 2015,65(6),pp.1018-1040.

[42]Murphy, S. T., Heather, H. J., &Rideout, V. (2008). How healthy is prime time? An analysis of health content in popular time television programs. Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation & USC Annenberg Norman Lear Center"s Hollywood, Healthy & Society.http://www.learcenter.org/pdf/Howhealthyi sprimetime.pdf.

[43]Gerbner G, Gross L, Morgan M, et al. The “mainstreaming” of America:Violence profile no. 11 . Journal of communication, 1980, 30(3),pp.10-29.

[44]Chung J E. Medical dramas and viewer perception of health: Testing cultivation effects . Human Communication Research, 2014, 40(3),pp.333-349.

[45]Syme S L, Berkman L F. Social class, susceptibility, and sickness . The sociology of health and illness,1986:24—30

[46]Kalichman S C, DiMarco M, Austin J, et al. Stress, social support, and HIV-status disclosure to family and friends among HIV-positive men and women .Journal of behavioral medicine, 2003,26(4),pp.315-332.

[47]Stirratt M J, Remien R H, Smith A,et al. The role of HIV serostatus disclosure in antiretroviral medication adherence .AIDS and Behavior, 2006, 10(5),pp.483-493.

[48]Greene K, Carpenter A, Catona D,et al. The brief disclosure intervention(BDI),pp.facilitating African Americans"disclosure of HIV . Journal of Communication, 2013, 63(1),pp.138-158.

[49]Laursen D. Counseling young cannabis users by text message . Journal of Computer-Mediated Communication,2010, 15(4),pp.646-665.

[50]Evans W D, Abroms L C,Poropatich R, et al. Mobile health evaluation methods: the Text4baby case study . Journal of health communication,2012, 17(sup1),pp.22-29.

[51]Gonzales A L. Improving health in low-income communities with group texting . Journal of Communication, 2015,66(1),pp.82-101.