塔里木盆地深层碳酸盐岩缝洞储集层地震响应特征

孙东,杨丽莎,陈娟,张虎权,潘文庆,代冬冬

(1.中国石油 勘探开发研究院 西北分院,兰州 730020;2.中国石油 塔里木油田分公司 勘探开发研究院,新疆 库尔勒 841000)

塔里木盆地古生界碳酸盐岩分布范围广,厚度巨大(2~4 km),生储盖空间配置条件好[1],自20世纪80年代以来已发现了塔中、塔河、轮南、英买力及哈拉哈塘等古生界碳酸盐岩,规模发现中主要有礁滩体、风化壳岩溶及断裂相关岩溶3大类缝洞储集层[2-4]。深层碳酸盐岩缝洞储集层非均质性强[5],加之构造运动剧烈,难以有效明确储集层地震响应特征。前人针对串珠状反射形成机制、洞穴类储集层发育位置、生物礁几何学特征、风化壳储集层等方面开展了大量的正演模拟,对碳酸盐岩储集层地震识别、处理及预测方法选择起到了重要的指导作用[6-15],但没有系统地从储集层控制因素入手,探讨不同因素影响下储集层的地震响应特征,制约了对深层碳酸盐岩资源潜力的认识及勘探目标的选择。

本文以塔里木盆地古生界碳酸盐岩为例,借助弹性波波动方程正演模拟技术,系统阐明了礁滩体、风化壳岩溶及断裂相关岩溶3大类储集层在不同控制因素条件下的地震响应特征,对深层碳酸盐岩储集层地震识别、预测方法选择、勘探潜力分析及勘探目标选择具有一定的参考价值。

1 缝洞储集层地震响应特征研究方法

碳酸盐岩储集层的发育演化过程中,沉积相是储集层形成的物质基础,古岩溶作用是储集层发育的关键,构造破裂作用是储集层发育的纽带[16]。塔里木盆地礁滩体、风化壳岩溶及断裂相关岩溶储集层受控于基质孔隙发育情况、早成岩期和表生期淡水岩溶及晚成岩期埋藏溶蚀,具不同的地震响应特征。本文从礁滩体、风化壳岩溶及断裂相关岩溶3大类出发,分别论述其受不同控制因素影响时的地震响应特征。从储集层形成的地质背景出发,结合实钻资料、分析测试结果及野外露头观察等资料,参考实际地震资料和垂直地震测井资料确定地层速度与储集层速度,采用交互手绘多边形的方式建立正演模型,采用点式震源进行激发,具体弹性波波动方程正演模拟方法参考笔者前期论文[13-15];在此基础上,结合波动方程正演模拟结果与实际地震剖面,论述礁滩体、风化壳岩溶及断裂相关岩溶储集层的地震响应特征。

2 礁滩体储集层地震响应特征

礁滩体储集层是碳酸盐岩最为典型的储集体类型,塔中Ⅰ号坡折带发现了上奥陶统礁滩型超亿吨级大油气田[17]。礁滩体储集层发育主要受控于构造运动与古地貌[18]、沉积相[19]、同生期岩溶及晚期埋藏溶蚀[20-21]。

2.1 优质相带的影响

滩相储集层往往具有一定的横向展布范围,因此设计地质模型如下:碳酸盐岩内幕近水平展布1 000 m的滩相储集层发育带,模型1滩相储集层厚度为8 m(图1a),模型2滩相储集层厚度为16 m(图1b)。从叠后偏移记录看,优质滩相储集层的地震响应特征为片状反射,受地震调谐影响,不同厚度的滩相储集层表现为不同的地震反射振幅强度(图1c,图1d)。

图1 滩相储集层地质模型(a,b)与叠后偏移记录(c,d)

2.2 同生期岩溶的影响

塔中地区良里塔格组经历了沉积后期的短暂暴露[18],在灰岩顶部形成了大量溶蚀孔洞,据此建立地质模型。图2a为地质模型与叠后偏移记录叠合图,图中黑线为灰岩顶界,在灰岩顶界下排列4个溶洞,其距灰岩顶界面依次为0 m,30 m,60 m和90 m.从叠后偏移记录发现:当溶洞位于灰岩顶界之下30 m时,灰岩顶界强振幅呈现地震反射缺失或明显减弱,内幕为中等振幅杂乱反射,类似于塌陷洞的地震响应特征[22];当溶洞距灰岩顶界60 m时,灰岩顶界反射振幅略微减弱,且在内幕形成串珠状强反射,其原因为溶洞距灰岩顶界较远,地震波调谐作用减弱,串珠逐渐独立出来所致;溶洞距灰岩顶界90 m时,灰岩顶界振幅增强,内幕形成串珠状反射(图2a)。

塔中X1井钻遇灰岩顶界呈弱反射、内幕为杂乱反射的地震响应,实钻结果表明,灰岩顶界附近发育良好储集体,并获得高产工业油气流,日产油34.35 m3,日产气4×104m3(图2b)。塔中X2井钻遇灰岩顶界呈弱反射、内幕为串珠状强反射的地震响应,实钻结果表明,溶洞顶界位于灰岩顶界以下52 m,由于距灰岩顶界相对较远,因此形成顶界弱反射、内幕串珠状强反射的地震响应(图2c),该井试油获高产工业油气流。

2.3 内幕淡水溶蚀叠加后期埋藏溶蚀的影响

图2 溶洞地质模型与叠后偏移记录叠合图(a)与塔中地区实钻井地震响应特征(b,c)

图3 高20 m、不同宽度的缝洞集合体地质模型(a)、波场快照(b)、叠加剖面(c)、叠后偏移记录(d)和塔中地区实际地震剖面(e,f)

礁滩体储集层除了受岩相和同生期岩溶的影响外,深埋以后还可能遭受后期断裂破碎和埋藏溶蚀的影响,并最终形成大型缝洞集合体,不同规模的缝洞集合体会形成不同的地震响应。从图3可以看出,岩溶储集层的存在会引起绕射地震波场,对这些绕射波进行偏移收敛就会形成串珠状强反射(图3b—图3d)。缝洞集合体规模越大,其引起的绕射地震波 场越强,串珠状反射振幅越强。缝洞集合体越宽,其形成的串珠状振幅越宽,最终形成地震剖面上常见的片状强反射(图3e,图3f)。此外,水平排列的缝洞集合体也会形成片状强反射,其间距小于40 m时,会形成横向上较为均一的片状反射;其间距超过80 m后,会形成横向有变化的片状反射[13]。

2.4 沉积间断与局部充填的影响

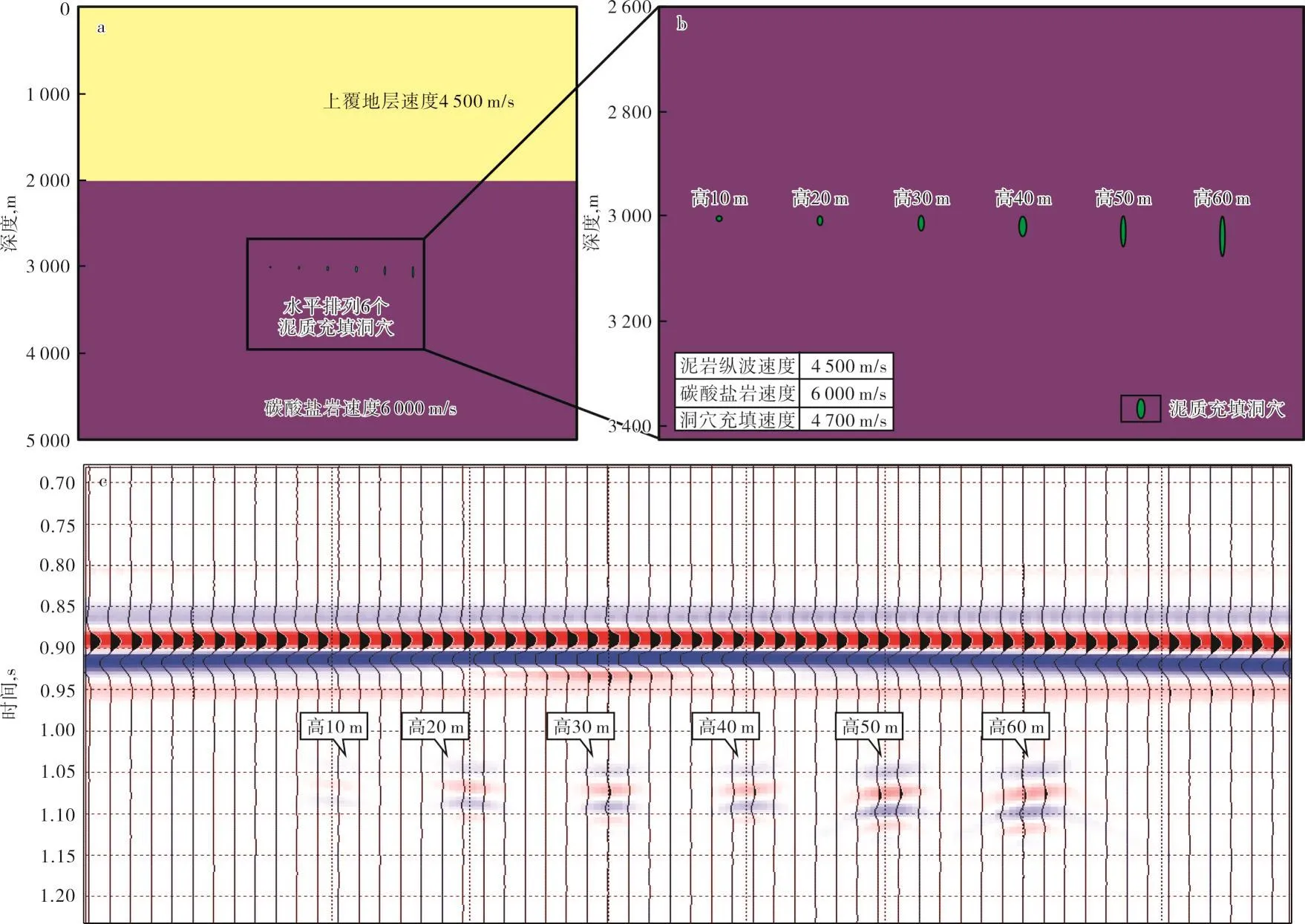

受构造活动、海平面升降及古气候等因素的影响,塔中地区上奥陶统良里塔格组沉积时出现了明显的沉积间断[18],导致部分同生期缝洞储集层出现了明显的充填现象。如塔中西部X5井,岩屑录井表明,该井在6 189—6 205 m井段泥质含量高达20%~30%;成像测井上,在6 210—6 240 m井段为明显的洞穴角砾堆积特征,测井解释为Ⅲ类洞穴型储集层,孔隙度1.9%;地震剖面上,该段为串珠状强反射。根据塔中X5井实钻资料,反算其洞穴充填速度,据此设计不同尺度洞穴地质模型,灰岩顶界面以下水平排列6个泥质充填洞穴,其宽度均为30 m,高度分别为10 m,20 m,30 m,40 m,50 m和60 m(图4a,图4b)。从叠后偏移记录看,10 m高泥质充填洞穴地震响应偏弱,高度在20 m以上的泥质充填洞穴具有串珠状响应,其中高度20 m,30 m和40 m泥质充填洞穴的串珠状反射较弱,高度50 m和60 m泥质充填洞穴的串珠状反射较强(图4c)。塔中X5井统计洞穴高度为66 m,具有较强串珠状强振幅地震响应,正演模拟结果与实际钻探结果具有较好的一致性。

关于如何避免钻到泥质充填的洞穴,一方面可以把沉积期古地貌作为重要的参考依据,钻至充填洞穴的塔中X5井和塔中X6井均位于沉积期古地貌相对较低部位,推测其洞穴被泥质充填可能与此有关;另一方面可以从AVO(振幅随偏移距的变化)特征入手,塔中地区油气井通常具有随偏移距增大振幅减小的AVO特征,而泥质充填洞穴不具备这种特征。

图4 宽30 m、不同高度洞穴充填地质模型(a,b)及叠后偏移记录(c)

3 风化壳岩溶储集层地震响应特征

塔中地区下奥陶统鹰山组沉积末期发生大规模的构造挤压运动,使塔中地区隆起,早期的海退使塔中地区遭受剥蚀,经历了长时间的风化壳岩溶发育阶段,缺失鹰山组顶部、一间房组和吐木休克组[23]。风化壳相关储集层的形成主要受岩相、表生期岩溶、古地貌和断裂裂缝的影响[23-25]。

3.1 岩相的影响

塔中地区下奥陶统鹰山组自上而下分为4段,自东北向西南依次出露鹰一段、鹰二段、鹰三段和鹰四段,其岩性具有明显的分段性,如鹰一段上段主要为隐藻泥晶灰岩,下段主要为亮晶砂屑灰岩。参考阿克苏地区青松采石场选择性岩溶观察结果,结合实钻结果揭示的地层岩性特征和实际地震采集参数,建立了塔中地区下奥陶统鹰山组岩相地质模型:下奥陶统鹰山组绿色部分为风化壳岩溶表层渗流带,裂缝较为发育;其下部淡蓝色部分为溶蚀孔洞带;上奥陶统设计了纵向叠置、横向迁移的生物礁(图5a)。

图5 塔中地区下奥陶统鹰山组岩相地质模型(a)、叠后偏移记录(b)与实际地震剖面(c)

从叠后偏移记录与实际地震剖面对比来看,上奥陶统生物礁的发育导致沿台缘带形成连续的强振幅地震响应,表明其不是一期生物礁,而是多期生物礁叠置发育的结果;下奥陶统鹰山组表层渗流带形成风化壳顶部片状反射;鹰山组内幕形成顺层片状地震反射,是基质孔隙发育较好的亮晶砂屑灰岩及其形成的溶蚀孔洞带的地震响应。虽然大型片状强反射储集层发育情况不及串珠状强反射,但其分布范围广,一旦突破,可落实规模储量,具有一定的探索意义(图5b,图5c)。

3.2 表生期岩溶的影响

长时间的大气淡水淋滤使鹰山组形成大规模洞穴及规模较大的裂缝孔洞型储集层,如塔中西部中古X1井下奥陶统鹰山组发育大型溶洞体,储集层地震响应为典型的串珠状强反射。该井6 130.30—6 145.58 m累计放空4.30 m,漏失钻井液3 776.3 m3,未经任何措施,即获得6 mm油嘴日产油156 m3,日产气14.5×104m3的高产工业油气流。

表生期岩溶除形成大型溶洞体外,在风化壳顶部会形成大面积发育的裂缝孔洞型储集层[26]。以实际地震剖面为参考,结合实钻数据建立了过中古X2井风化壳岩溶地质模型:下奥陶统风化壳岩溶影响深度设定为300 m左右,在风化壳顶部发育条带状大型缝洞集合体;中古X2井右侧为大型拉分走滑断裂带,断裂带右侧发育一缝洞集合体(图6a)。从叠后偏移记录看,处于走滑断裂带中间的缝洞集合体,受断裂影响,形成形状不规则的强反射;而在断裂欠发育区,条带状大型缝洞集合体会在风化壳表层形成片状强反射,与实际地震剖面基本一致(图6b,图6c)。对于这种片状强反射,适合采用水平井钻探,水平井段分段酸压,可沟通大面积的缝洞集合体,从而获得较高油气产能。

3.3 裂缝的影响

图6 过中古X2井风化壳岩溶地质模型(a)、叠后偏移记录(b)与实际地震剖面(c)

大规模风化壳岩溶储集层的发育通常与裂缝具有密切的关系,大规模裂缝发育带本身就具备良好的储集性能,裂缝的存在可以使储集层得到流体的有效改造[27-30]。前人对简化裂缝及裂缝洞穴复合型储集层进行过正演模拟,取得了一定的进展[30]。

结合中古X3H井实钻结果,设计相对复杂且贴近地质实际的裂缝-洞穴型储集层地质模型:下奥陶统鹰山组上部发育大量裂缝、裂缝孔洞型储集层及洞穴型储集层,岩溶洞穴周边裂缝发育,不同颜色的洞穴代表其速度不同,颜色越浅速度越低,代表其具有越好的储集层发育程度(图7a)。从叠后偏移记录看,左侧的洞穴具有最明显的串珠状强振幅特征,右侧的2个洞穴地震反射较弱;洞穴周边的裂缝型储集层地震响应为弱反射,右侧单独的2个裂缝发育区也为弱反射(图7b,图7c)。可见,想从地震剖面上直接识别出裂缝发育区难度较大,必须借助其他的技术手段。

4 断裂相关岩溶地震响应特征

在碳酸盐岩储集层形成过程中,断裂起到了至关重要的作用,一方面断裂活动会导致断裂带附近形成破碎带及裂缝发育区,并通过物理及化学作用改善其储集性能[31-32];另一方面,油气中的酸性流体及深部热液流体沿断裂及裂缝渗入,形成大量溶蚀孔洞,同时“断裂构造控制下的热液白云岩化”已成为近年来国际上研究的热点[33-34]。前人对断裂的正演主要集中于断裂发育密度、断距等方面[35-37],本文从断裂破碎带及溶蚀、侵入体及热液岩溶、逆冲断裂3个方面论述了断裂相关岩溶的地震响应特征。

4.1 断裂破碎及溶蚀的影响

图7 结合中古X3H井实钻结果设计的裂缝-洞穴型储集层地质模型(a)、叠后偏移记录(b)及实际地震剖面(c)

脆性碳酸盐岩地层在断裂的影响下会形成断裂破碎带及裂缝发育区,在此基础上的扩溶会形成大量不均一的溶蚀孔洞。塔中地区中古X4井处发育海西运动期北东向走滑断裂,平面上处于走滑断裂末端羽状破碎带,地层破碎严重,导致中古X4井400 m左右的井段内发育多套裂缝孔洞及洞穴型储集层,在地震上形成垂向长串珠状地震响应特征(图8)。哈拉哈塘地区也可以见到大量垂向长串珠状地震响应,最深的长串珠可从奥陶系顶界一直延伸到寒武系,深达上千米,充分体现了沿断裂溶蚀的规模性[31]。关于垂向长串珠的形成机制,笔者认为单个溶洞高度超过120 m时,可在垂向上形成长串珠;垂向分布的2个溶洞也会在垂向上形成长串珠状反射,其间距超过120 m时,会形成垂向分布的双串珠[14]。

图8 过中古X4井奥陶系地震剖面

4.2 侵入体与热液岩溶的影响

火山活动对碳酸盐岩储集层的影响体现在两个方面:一方面大量的侵入岩体会对周围碳酸盐岩造成蚀变,形成热液白云岩;另一方面,沿断裂运移的热液会对周边灰岩地层造成溶蚀,形成高性能储集层[38]。沙特阿拉伯的Ghawar油田及阿拉伯湾的北部气田均发育这两种类型的储集层。塔中地区二叠纪大规模的火山活动必然对深层碳酸盐岩储集层造成影响,塔中45井区就发现了萤石等次生矿物。探讨热液相关储集层的地震响应对于扩展深层勘探领域具有重要意义。

参考塔中地区实际地震资料,设计地质模型如下:最上部为碎屑岩地层,其下为上奥陶统桑塔木组泥岩,碳酸盐岩地层从上至下依次为上奥陶统和下奥陶统。下奥陶统发育风化壳岩溶储集层,沿晚期走滑断裂发育热液白云岩及溶蚀灰岩储集层(图9a)。从叠后偏移记录看,桑塔木组泥岩与下伏碳酸盐岩之间由于存在较大的波阻抗差,形成灰岩顶强振幅反射,沿最左侧走滑断裂处发育的热液相关储集层直达灰岩顶,导致该处灰岩顶强反射变为弱—杂乱地震反射;由于走滑断裂近于垂直发育,同时模型中热液相关储集层发育较为均一,导致沿主干走滑断裂垂向发育的热液相关储集层并没有形成明显的地震响应,3条主干走滑断裂处基本都表现为弱反射;横向延伸较远的热液相关储集层在叠后偏移记录上会形成明显的片状强反射,如最右侧走滑断裂在上奥陶统形成的片状反射,在下奥陶统风化壳位置形成的强反射以及在深部形成的强反射(图9b,图9c)。

4.3 逆冲断裂的影响

断裂交会处会造成地层破碎,从而使碳酸盐岩更易于接受物理化学的改造作用,西藏著名的羊八井地热也是位于断裂交会处,才使深部地热得以释放[39]。

图9 参考塔中地区实际地震资料设计的热液相关碳酸盐岩储集层地质模型(a)、叠后偏移记录(b)及实际地震剖面(c)

参考塔中地区实际地震资料,设计地质模型如下:最上部为碎屑岩地层,其下为上奥陶统桑塔木组泥岩,碳酸盐岩地层从上至下依次为中上奥陶统和下奥陶统。逆冲断裂带断至奥陶系顶部,沿断裂发育断裂破碎带(图10a)。从叠后偏移记录看,沿断裂会形成明显的断面波,与实际地震剖面极为相似;此外,在断裂与断裂交会部位及断裂与地层交会部位,会形成明显的串珠状强振幅反射,在实际地震剖面上也发现了明显的串珠状强反射(图10b,图10c)。这些地震反射特点一方面可用于指导碳酸盐岩断裂解释,另一方面这些串珠状强振幅区也可能是良好的勘探目标。

5 结论

(1)从储集层控制因素出发,系统阐明了礁滩体、风化壳岩溶及断裂相关岩溶3大类储集层在不同控制因素条件下的地震响应特征,对深层碳酸盐岩储集层地震识别、储集层预测方法选择、勘探潜力分析及勘探目标选择具有一定的参考价值。

(2)受控于构造运动与古地貌、沉积相、同生期岩溶及后期埋藏溶蚀,礁滩体储集层可表现为位于古地貌高部位的丘状外形、片状地震反射、弱反射、杂乱反射及串珠状强反射等地震响应特征,所以不能简单地用振幅类属性来识别储集层,需结合剖面特征进行综合判定;针对泥质充填洞穴,可结合古地貌分析和AVO特征进行鉴别。

图10 参考塔中实际地震资料设计的碳酸盐岩逆冲断裂地质模型(a)、叠后偏移记录(b)及实际地震剖面(c)

(3)受控于岩相特征、表生期岩溶及裂缝发育情况,风化壳岩溶储集层可表现为顶界片状反射、顺层片状反射、弱—强串珠状反射及弱反射等地震响应特征。顺层片状反射一旦突破,可落实规模储量。风化壳顶部片状反射适合采用水平井钻探,分段酸压可获得较高油气产能。裂缝对于碳酸盐岩储集层至关重要,需借助其他技术手段进行识别。

(4)受控于沿断裂的破碎溶蚀作用、侵入体与热液岩溶及断裂性质,断裂相关储集层可分别表现为纵向长串珠、纵向多串珠状反射,片状、串珠状及杂乱反射复合,断裂交会处串珠反射等地震响应特征。可根据地震剖面特征、地震属性与断裂的关系判定其为热液相关储集层或风化壳岩溶储集层。