听神经瘤中面神经的分布规律研究

宋海民,曾海兰,肖道雄,杨瑞金,蒋秋华*

听神经瘤是桥小脑角区最常见的颅内肿瘤之一,随着显微外科及内镜技术的发展,肿瘤全切除率明显提高且病死率已降至1%以下[1]。但面神经功能保留率仍低下且严重影响患者生活质量,因此面神经及听力等功能保留逐渐成为治疗的首要目标。既往关于面神经分布的研究仅通过术中录像[2],属于术后分析总结,术中肿瘤切除过程中面神经可能移位,术后录像分析存在误差可能。本研究术前采用磁共振弥散张量纤维束成像技术(DTI)初步确定面神经与肿瘤的相对位置,术中通过神经电生理监测及寻找到面神经进行验证判断,最终确定面神经与肿瘤的位置关系,明确其分布规律,为指导面神经解剖及功能保留提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:首次患听神经瘤,且无手术及放疗史。排除标准:二次手术、神经纤维瘤病Ⅱ型、术后病理为非神经鞘瘤。选取2014年1月—2017年7月南昌大学附属赣州医院收治的听神经瘤患者45例,其中男16例,女29例;年龄26~68岁,平均年龄(47.9±9.5)岁;病程1个月~22年;均存在听力下降,其中听力丧失8例、术前轻微面瘫〔House-Brackmann(H-B)面神经功能分级[3]为Ⅱ级〕10例、头痛头晕20例、共济失调22例;磁共振显示肿瘤大小不等,直径2.1~5.5 cm,平均直径2.7 cm。研究对象对本研究知情同意,本研究经南昌大学附属赣州医院伦理委员会批准。

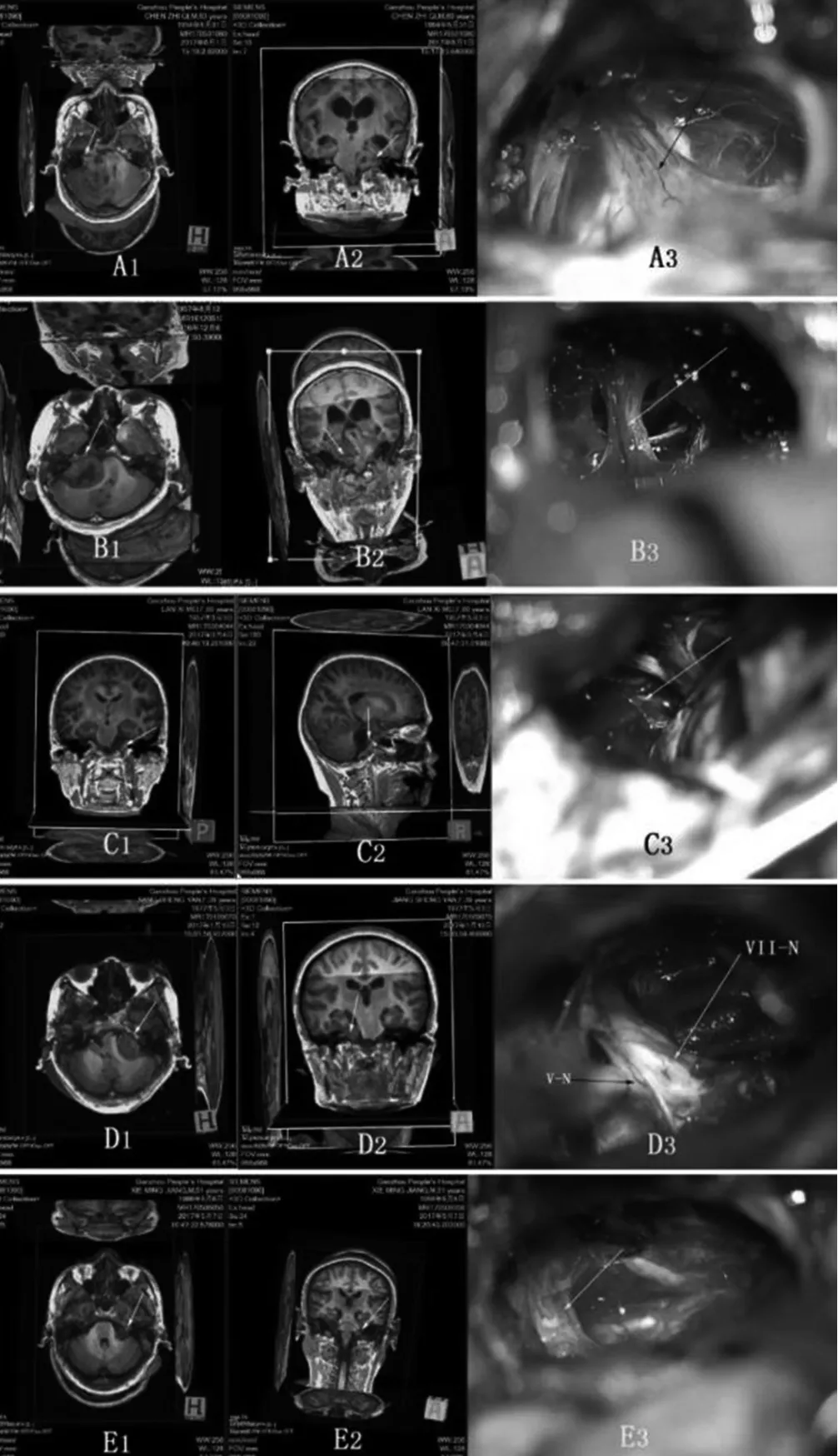

1.2 影像学检查 术前行颅脑磁共振平扫及增强扫描,确定肿瘤大小、血供及与周围的结构情况。采用DTI进行面神经成像检查。采用西门子3.0 T磁共振机采集信号,参数为重复时间(repetition time,TR)=6 500 ms,恢复时间(echo time,TE)=95 ms,矩阵=128×128,成像时可见范围(field of view,FOV)=230 mm×230 mm,层距=1 mm,层厚=1.5 mm,层间距=0,层数=90,部分各向异性分数(fractional anisotropy,FA)=0.1,将薄层扫描图像信息进行3D重建,并将DTI信号叠加于3D模型中,然后进行面神经追踪。按照SAMPATH等[4]研究将面神经位置定义为位于肿瘤的前、后、上、下。因面神经大部分位于肿瘤腹侧,被划分为肿瘤的上部1/3、中部1/3、下部1/3,上极指靠近三叉神经,下极指靠近后组颅神经(见图1)。

1.3 手术方法 以丙泊酚静脉麻醉为主,患者麻醉诱导完成后,常规乙状窦后入路,暴露乙状窦后缘。以乙状窦为中心弧形切开硬脑膜后,先释放延髓小脑池内脑脊液。然后进入桥小脑角区,暴露肿瘤后,刺激器以0.1 mA的电刺激作用于肿瘤背侧,排除背侧面神经以免误伤,常规对肿瘤进行瘤内减压,并采用磨钻磨除内听道后壁,术中密切观察动态肌电图,直至口、眼轮匝肌出现肌电活动。寻找面神经通过两种方式:(1)从内听道内寻找并暴露,(2)从脑干端寻找。当无法辨别组织是否为面神经时,需采用电刺激进行确认,采用美国Nicolet Endeavor CR 16通道监护仪,记录口、颏、眼等相应部位肌肉的电位活动,通过自由肌电及刺激产生的肌电图判断面神经的位置,刺激由小到大,为0.1~0.5 mA,依据面肌肌电图勾画出面神经纤维的走行方向,与术前DTI进行比较。肿瘤切除在蛛网膜界面内进行。

1.4 术后评估 (1)术后第1天复查颅脑磁共振平扫及增强,了解肿瘤的切除程度。(2)面神经功能评定:术前、术后2周内采用H-B面神经功能分级对患者进行面神经功能评定,Ⅰ级为功能正常,Ⅱ级为轻度功能障碍,Ⅲ级为中度功能障碍,Ⅳ级为重度功能障碍,Ⅴ级为严重功能障碍,Ⅵ级为完全麻。

2 结果

2.1 面神经的分布规律 42例听神经瘤患者的面神经可通过DTI显示,术中通过神经电生理监测及解剖标识确定面神经位置与DTI相吻合者39例(92.9%),其面神经均位于肿瘤腹侧,其中,17例(43.6%)位于肿瘤中部1/3,9例(23.1%)位于肿瘤下部1/3,8例(20.5%)位于肿瘤上部1/3,3例(7.7%)位于肿瘤下极,2例(5.1%)位于肿瘤上极。

2.2 术后面神经解剖及功能情况 45例听神经瘤患者中,41例(91.1%)面神经解剖保留,2例(4.4%)术中未能发现面神经,2例(4.4%)术中面神经位置与术前DTI显示面神经位置不相符导致操作过程中神经损伤。术后2周内H-B面级神经功能分级为Ⅰ~Ⅱ级25例(55.6%),Ⅲ~Ⅳ级15例(33.3%),Ⅴ~Ⅵ级5例(11.1%)。

2.3 术后及肿瘤切除情况 术后复查颅脑磁共振平扫及增强结果显示,42例(93.3%)肿瘤全切除,1例(2.2%)内听道部分肿瘤残余,2例(4.4%)脑干面及与面神经粘连少量残留。2例(4.4%)因小脑肿胀术后去除骨瓣;1例(2.2%)术后术区出血死亡;1例(2.2%)脑干部分梗死致一侧肢体偏瘫,康复治疗3个月后可自主生活。

图1 面神经与肿瘤的位置关系Figure1 The positional relationship between the facial nerve and acoustic neuroma

3 讨论

目前,大部分听神经瘤采用手术治疗,肿瘤全切除率高,术后病死率低,但术后面神经功能保留不理想。2010年CHARPIOT等[5]报道123例听神经瘤中,Ⅰ~Ⅲ级面神经功能保留率为68.5%,Ⅳ~Ⅵ级保留率为31.5%,Ⅰ~Ⅱ为功能良好,文献中功能良好率低,除与术者的经验及手术巧相关外,面神经与肿瘤的位置关系难以确定亦为重要因素之一。因此了解面神经与肿瘤的相对关系,对术中保护面神经具有重要作用。因面神经于脑干端及内听道处位置相对固定,仅脑池段神经因肿瘤推挤等存在巨大的位置改变。既往研究通过术中观察面神经的位置,总结分析面神经与肿瘤的关系及面神经的分布规律[2],属于术后研究,因肿瘤切除过程中对肿瘤的牵拉、分离等操作可导致面神经的移位,导致其与肿瘤的关系可能发生改变,故此时得出的面神经分布规律可能与术前不一致。本研究通过术前DTI确定面神经的位置,然后术中对其进行验证,从而得出面神经与肿瘤的相对关系,即面神经的分布规律,误差更小,准确率更高。

DTI是新近发展起来的一项磁共振成像技术,可以无创地显示活体神经传导束。国外学者报道了对大型听神经瘤患者进行基于DTI的纤维束追踪技术面神经重建,初步对该技术的可行性和临床应用价值进行了探讨[6]。而国内马峻等[7]研究显示DTI对Ⅱ~Ⅲ级、Ⅴ~Ⅷ级颅神经的暴露良好,即使是肿瘤挤压导致神经破裂的病理状态,同样成像良好。李欢等[8]研究DTI追踪面神经,准确率高,结合导航、神经电生理监测等可提高面神经的功能保留率。刘宏毅等[9]对大型听神经瘤(>3.5 cm)进行术前DTI,对面神经的显示率约为78.3%。于福超等[10]对38例听神经瘤患者进行研究,其中面神经DTI与肿瘤关系成像清晰者32例,其神经与肿瘤关系基本与GERGANOV等[11]报道一致。上述文献[9-11]的术前面神经定位与术中吻合率为90%左右,因此,在DTI显示面神经方面,准确率及术前定位是可行的。本研究结果显示,术前DTI与术中吻合率为92.9%,同时结合术中录像可以确定面神经与肿瘤的相对关系,减少术中对肿瘤的操作引起面神经移位的误差。既往研究发现位于肿瘤上部1/3的面神经明显少于下部1/3[11]。本研究结果显示,43.6%的面神经位于肿瘤腹侧中部1/3,位于肿瘤腹侧上部1/3及下部1/3的分别为20.5%、23.1%,少量面神经位于肿瘤上、下极,靠近上极的三叉神经及岩静脉、后组颅神经等位置处,同时未见面神经位于肿瘤背侧。

目前术中对面神经位置的确定主要依靠神经电生理监测技术。常用的监测包括诱发神经肌电图(triggered EMG)及动态连续监测神经肌电活动(spontaneous EMG),在牵拉或挤压面神经时可诱发出小的间断的自发性面肌电图,监护仪发出警报,提醒术者。一般于肿瘤内减压充分后,正向或逆向或二者相结合寻找面神经,减少面神经损伤。在操作时牵拉肿瘤或可疑神经的时间不应太长,应间歇性放松,以利于保护面神经功能。术中监测重点应为切除内听道内或近脑干端肿瘤时。当面神经与肿瘤包膜在显微镜下难以分辨时,面神经刺激肌电图监测是寻找和确认面神经的唯一手段。肿瘤切除完毕,刺激肌电图还可以证实面神经结构和功能完整与否,同时结合术前DTI确定的面神经位置与肿瘤的关系,更加准确地进行主动电刺激验证及判断面神经的位置,更好地保护面神经的功能。

其次需掌握桥小脑角区的显微解剖知识,尤其是面神经与周围蛛网膜结构的解剖关系。大多数文献报道面神经位于肿瘤的前方腹侧[9-11]。研究表明大部分听神经瘤位于内听道内的蛛网膜下腔[12],随着肿瘤的生长向内侧推挤覆盖于肿瘤表面的蛛网膜与脑桥小脑角池内的蛛网膜形成两层膜性结构,内为脑桥小脑角池的重要血管和神经结构,但肿瘤组织与脑干之间存在蛛网膜结构[13],是肿瘤能够全切除且不损伤脑干、神经的解剖基础,VELLUTINI等[14]通过脑池外入路切除听神经瘤,术中面神经等解剖结构仍被蛛网膜隔开,神经未暴露,1年后H-B分级为Ⅰ~Ⅱ级的面神经功能保留率达93%。因此,熟练掌握面神经的显微解剖及与周围蛛网膜的关系,尤其是面神经与听神经瘤的病理解剖关系,对于术中面神经的解剖与功能保留具有重要意义。

通过DTI实现面神经的影像学成像,术中神经电生理监测验证其位置,最终确定面神经与肿瘤的相对关系及其分布规律,有助于术中对靠近面神经区域谨慎的操作,同时在相关区域加强主动的电刺激验证及判断面神经的位置,提高面神经的解剖及功能保留。

作者贡献:宋海民进行文章的构思与设计,研究的实施与可行性分析,数据整理,统计学处理,撰写与修订论文;宋海民、曾海兰、肖道雄进行数据收集;宋海民、杨瑞金进行结果的分析与解释;宋海民、蒋秋华负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。