“主题-历史二元叙事结构”的博物馆改陈探讨

——以湖州博物馆“吴兴赋”为例

王思怡

如果说“地方是在权力脉络中被赋予意义的空间”,[1]地方博物馆就是权力行使的有机体,在赋予空间意义的过程中身负重任。地方博物馆记录着地方的变化,其基本陈列是了解一个地方的窗口。地方居民见证着地方的每一处变化,而作为窗口的地方博物馆,如果其陈列内容与方式仍然一成不变,便会使展览失去活力,失去观众。[2]陈列经过10~15年的周期后,内容自然会老旧,无法引起更多的社会关注,观众的求知欲得不到最基本的满足,这也就阻碍了博物馆教育职能的全面实现。出现这些问题时,就需要地方博物馆对其陈列进行调整和改陈。通过改陈,让观众对展览内容有一种全新体验。2017年11月29日湖南博物院重新改陈后对外正式开放的消息也引发了业内对于博物馆基本陈列改陈的探讨与思考。

而基于地方历史、讲述地方故事的展览,其改陈的核心便是确定一个满足地方观众认知及情感需求的展览叙事结构。因此,本文从“主题-历史二元叙事结构”出发,以湖州博物馆基本陈列“吴兴赋”为例,论述地方博物馆改陈的可资借鉴的途径。

一、叙事结构的多元性

在博物馆展示中,知识基于进化的顺序随着时间推移而展开叙述,并且通过对于事物发展的研究形成结构。结构的概念是将博物馆视为语言和文本,展览作为信息系统运作,[3]不仅通过物的展示来表达含义,还通过安排和使用资源进行解码。[4]“物品不是一个见证者,而是为叙述服务的……展览是特定时间下的问题状态,而非事实”。[5]因此,展览动线变成叙述,其代表着展览讨论的发展过程。在拉韦利(Ravelli)的《博物馆文本》中,探讨了两个问题:“博物馆中的文本”以及“展览等空间可以作为有意义的文本被解读和体验”。[6]根据拉韦利所言:“通过照片和空间的组织、内容的选择和构建以及对角色关系的阐释所创造的展览是一个有意义的文本:这是一个观众可以漫游和‘解读’的空间。”[7]

因此,作为在空间中叙事的展览,其本质上如同小说、电影,情节成为吸引观众最重要的部分,而展览的情节便有赖于精心设计的叙事结构。叙事研究最开始起于文本分析,在文学研究里从语义学和语用学的角度来解读文学作品或者是电影、戏剧脚本等。其实展览虽然是基于空间而与其他媒介有所不同,但是从文本的视角看,不管是小说、电影、展览,实际上本质都是一种分析架构,詹姆斯·凯瑞(James W. Carey)认为,人类各种传播行为均可视为文本(text),也是研究社会文化的素材。文本的再现,不只是讲述故事,也是通过叙述形式协助阅读者了解世界。[8]就经典叙事学研究来说,主要研究两个方面的内容:一个是研究叙述结构,另一个是研究叙述话语。而展览结构的研究就是前者的范畴,是情节的组成方式,也就是讲故事的逻辑,从叙事文本或话语的特定排列中抽取出来的,由事件的参与者所引起或经历的一系列合乎逻辑的、并按时间先后顺序重新构造的一系列被描述的事件。[9]所以二元叙事就是故事线的展开方式,展览可以单一叙事,也可以二元叙事,两条故事线,也可以是一条故事线里有分线,当然还可以是多元叙事的。因此,本文便以多元叙事结构中的两条故事线或层级,即“二元”出发,来阐释二元叙事结构在展览中的应用与其意义的建构。

(一)二元叙事

为了分辨叙事与非叙事,伯格(Arthur Asa Berger)采用连环画的特性与单幅图像(照片、素描)作对比,认为“叙事”指的是“有顺序的虚构作品”,是由“在一段时间里展开的故事组成的”。[10]热奈特(Gerard Genette)认为必须是说故事才能称为叙事,以及须由某人讲述,否则便不能成为论述。[11]初期的叙事原型,源自于亚里士多德所言“一件有情节的作品”,他在研究“诗学”的过程中,发现最重要而根本的是“情节”。[12]

而“情节”是对“事件的安排”,[13]这种安排是对故事结构本身的建构。因此,在一元或单一叙事结构中,情节的安排和事件的叙述总是围绕着一条故事线展开的;而二元叙事结构在一定程度上存在两条线索或两个层级。

(二)展览二元叙事

将二元叙事放入展览中审视,我们发现其提供了一种突破单一叙事的新思维与观念,不仅使展览更有新意,而且为策划设计展览提供了新的思路,深化了展览思想文化内涵;既满足了公众了解“展品背后的故事”的需求,也是博物馆强化文化教育传播功能所需。如说到历史展览,其刻板印象便是按照时间线索,从原始时期一直叙述至清朝或民国,如此的单一线性叙事,便会使展览陷于冗长而平淡的风险;然而若将二元叙事的思路放入历史展览的策划,便会激发一系列的创造性思维,如常州市博物馆基本陈列,从始至终存在着两条“线”:一是常州人文特质的形成与表现,二是常州的历史。前者是展览所要表现的主题,是展览的灵魂,是后者最有意义之历史文化内涵;后者则是该主题得以呈现的载体,是灵魂和内涵所依附的身躯。不揭示前者,后者就显得平淡无奇;反过来说,不深掘后者,就难以发现和表现前者;这样的历史类叙事结构可以用“主题-历史”二元叙事来概括。而若提到民俗类展览,便会联想至民俗仪式或包括戏曲、民间文学等在内的民俗类型,而大多数国内的民俗展览也是从这样的分类上展开叙事而往往呈现一种“摆摊式”的展示,此种单一并置叙事,使整个展览呈现碎片而独立的遗憾;但台州博物馆民俗厅则另辟蹊径,从本地的地理面貌与区域文化特点出发,将展览分为山谷之民、泽国之民、海滨之民三大板块,每个板块都依照“环境与资源”“劳作”“生活”“祭祀与庆典”的逻辑。将自然地理置于第一层级,统摄分散的民俗文化;而在内容编排与展品布局上,将关联性民俗横向整合入特定的“自然-文化”语境中,即形成了“自然-民俗”二元叙事。而这也可以应用于自然科学类展览,使其在技术层面背后更具有人文情怀,科技类展览最基础的部分便是对已有的科学知识、原理进行阐释,同时以科技演进的历史脉络,即科技史来升华主旨。但是单一的学科叙事往往使整个展览枯燥而局限,而我们如果将人类需求与社会文化层面加入科技史来叙事,便会让科技展览与众不同。如中国制冷博物馆的基本陈列从人类对冰、冷的不断变化的需求为第一层级,从对冰的需求开始到人工制冰再到人工制冷,人的需求一直在推动科技的发展,从而在各个时期出现了制冷设备与技术,“社会文化-科技史”二元叙事呼之欲出。

(三)主题-历史二元叙事特征

综观国内的地方性历史展览,其叙事结构主要可分为学科分类型和编年史型。学科分类型的主要特点在于将地方历史按相关历史专题或不同的学科知识划分,如徐州博物馆便从地方特色历史出发,将常设展览分为金戈铁马、汉室遗珍、天工汉玉、俑偶华采四部分,四部分没有时间上的连续性或相关性,同时主要以展示考古发现和精品文物为主。这样的主题型展览以“审美”为出发点,由于内容被分类所限定,所以一般展览的信息量较少。而这样分区较为独立的学科分类型展览在信息传递和呈现上有一定的缺陷,由于博物馆的物呈现“碎片化”的特征,因此物及物的组合展示不能将历史串联,即无法向观众完整地呈现当时的历史面貌及其演变。

还有一类就是编年史型的展览,通俗来说就是线性展览或通史类展览。其主要特点在于将地方历史的发展脉络与中国历史相对应,一般从旧石器时代一直讲述到清朝至民国,有如历史教科书般展开,如杭州博物馆的“最忆是杭州”基本陈列追溯再现杭州的发展史,其按时间轴线划分为五个单元:天赐佳渚,钱唐故址(史前至六朝);邑屋繁会,东南乐土(隋唐五代);天阙皇城,百年行都(两宋);江南名城,人文渊薮(元明清);湖山依旧,再续文脉(民国)。这样按照时间线索展开的展览在国内不在少数,其原因在于按照时间线索的结构可以较快地将藏品纳入其中,但策展布展方便的同时,也牺牲了一定的观众理解度。由于时间跨度大,信息量多,这不得不造成展线长、展品多的情况,而这便很容易造成观众疲劳,从而中途放弃参观;同时时间线的设置不利于把握展览节奏,常常会过于冗长而平淡,在突出重点和亮点上会使观众产生困惑。

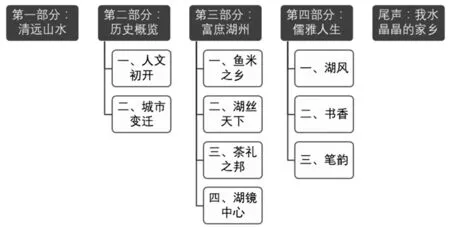

展示目标的不同,对展览的结构(特别是叙事内容结构)会有影响。于是,在追求更高展示目标、更强展示效果的情况下,基于两者的特点及在传播认知上的不足,“主题-历史二元叙事”的结构孕育而生;展览按照主题划分,并在每个主题下按历史线索讲述故事。如湖州博物馆“吴兴赋”陈列的展览结构(见图1)可分为:

图1 “吴兴赋”主题-历史二元叙事结构

像这样适度淡化陈列内容的逻辑与时间关联,将展览分解成围绕主题伸展的一串相对独立的小故事便不仅能够突出重点,同时也不失时代关联。要使观众在参观中受益,一个重要的方面是激发他们的兴趣。一般来说,如果展览内容间的逻辑性太强,观众会觉得紧张,继而会影响观众参观的情绪和心态。为了能尊重观众可能出现的自主选择,同时又不至于感到困惑,使他们能在一种轻松随意的形式下参观,[14]这样相对独立的安排更能获得观众的共鸣,同时更利于观众对于内容安排的理解与消化。

(四)改陈中的结构深化

湖州博物馆基本陈列“吴兴赋”自2004年筹备策划到2006年正式开展以来,湖州的“乡土故事”也一直为观众津津乐道。但在2016年改陈重新开展之前的10年间,包括本土考古发现、外向品牌推广在内,湖州的文化建设本身发生着不少变化,加之部分硬件老化,因此“吴兴赋”在2015年开始进行改陈论证并进行调整。

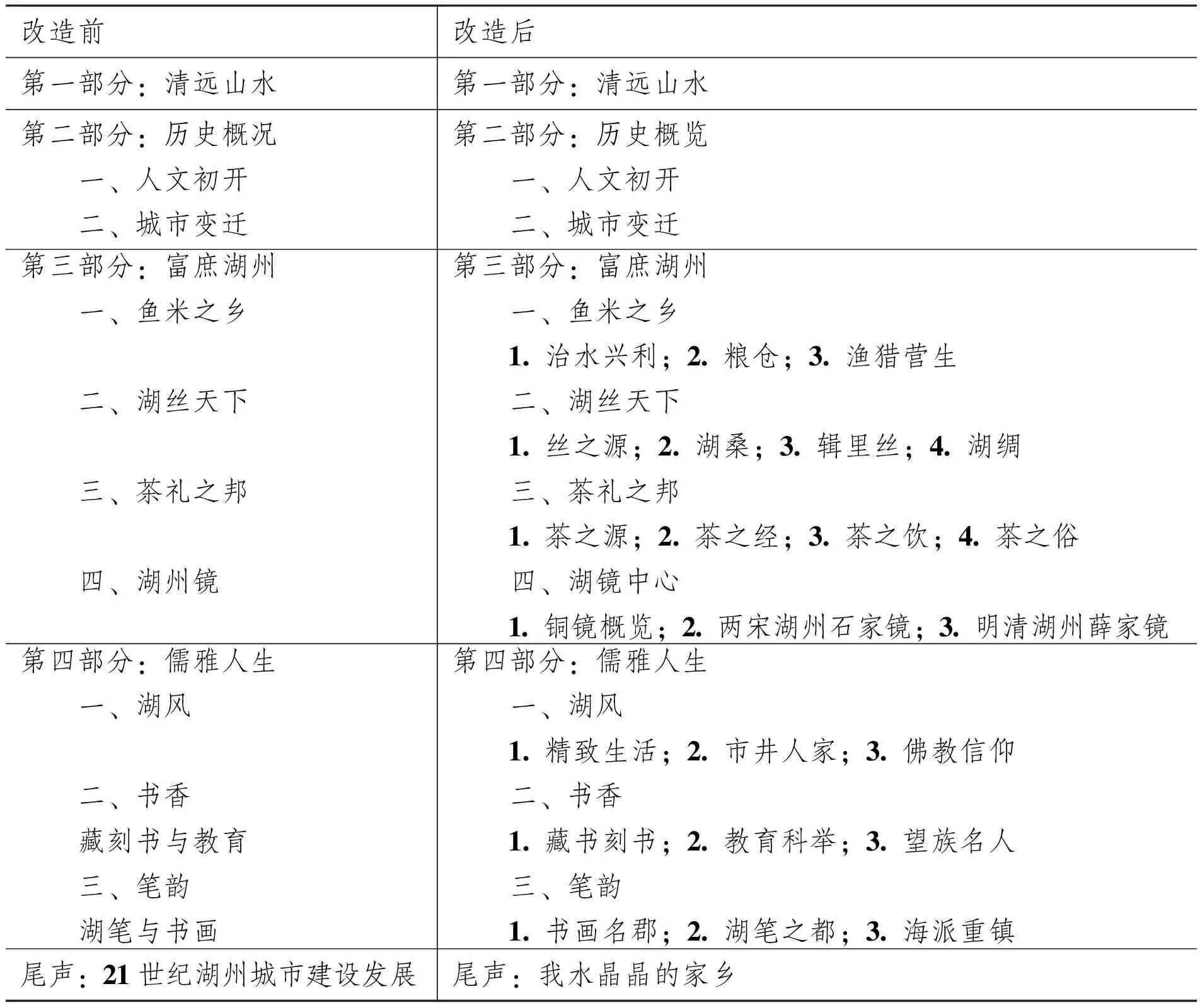

其改陈的第一步便是进行了叙事结构的深化。改陈并不是把原有陈列从形式到内容全部推倒重来,而应与时俱进地取舍。“吴兴赋”原有陈列中的精华,尤其是主题划分、特色展示等,经过10年的现实检验,得到了观众普遍欢迎和认可的。改陈前“吴兴赋”陈列已经采用了依托于主题的、在主题内添加历史故事线的叙事框架,强调突出地方文化的多元性和差异性。而在新展中,在保持原有主题不变的情况下,对分主题进行了深化(见表1)。如在第三部分“富庶湖州”主题下分设的四大部分中,又深化出3-4点小主题来让整个叙事更加明显。

表1 改陈前后叙事框架的变化

迪迪埃·梅乐福尔(Didier Maleuvre)强调:“在博物馆里,观众可以尽享自由时光——他们可以自由地在展厅里漫步或驻足,对某些展品一开始可能心不在焉,而后却猛地恍然大悟,可以自由顺原路折回,也可放空、任意遐想,这一系列过程,就是与博物馆的交流过程。”[15]因此,“吴兴赋”展览的叙事方式恰能满足观众与博物馆交流、自由选择以及激发想象与观点的心理与行为。

二、结构支撑下的藏品更新

在主题叙事展览中,文物展品不再仅仅是欣赏的对象,也不再是博物馆展览中唯一的陈列要素,而成为故事叙述系统中的要素之一,扮演着故事叙述中物证的角色。[16]一般线性展览遵循着逻辑线索和时间进程,这在一定程度上影响着藏品的挑选与管理,即按照时间线索来挑选相应展品。观众在一个区域内只能看到一个时期的展品,这明显限制了观众的想象力,同一时期的展品容易“控制”观众,促使其机械地遵循时间规定的线路和逻辑去思考与地方相关的问题。而“吴兴赋”陈列所采用的“主题-历史二元叙事”打破了时间的框定,即一个主题下可以有各个历史时期的展品,这大大提高了展品的利用率,同时也体现了博物馆策展人员的学术素养。如在“鱼都水市”的小主题下,共有从宋到民国的13件与鱼以及鱼图案相关的展品(见图2),这同时也鼓励文物藏品管理以主题形式分类进行保藏的尝试。

图2 鱼都水市的不同年代展品

同时,在多元展品的组合中应更加关照并添加生活类展品,虽然生活类的展品已经脱离了原先的居民生活环境,不是原来的“场所”,但是物背后那段平凡或不平凡的故事,即通过日常生活物品也可营造出“场所精神”[注]著名挪威城市建筑学家诺伯舒兹(Christian Norberg-Schulz)曾在1979年,提出了“场所精神”(GENIUS LOCI)的概念。其精神内涵可概括为去理论的、生活化的、感觉的(视觉、触觉、听觉、味觉等),即该场所符合当地的大地、地形、气候、人们生活的那种气质。,重视观众对物的共鸣与记忆,放大日常物品的文化和精神内涵,“主题-历史二元叙事结构”也在一定程度上要求涉及民俗、生活类的主题,贴近市井百态的共同记忆才是地方博物馆改陈中需要塑造的。如“吴兴赋”在改陈后,在市井生活中添加了“水镇新娘”的内容,以婚俗及婚礼用品来展现因水乡的特殊生活环境,以船代轿的水上迎亲的靓丽风景。看似普通的物品,却让私人情感散发出它最广泛的公共性,拨动了人们内心深处的那根琴弦。

三、藏品背后的民俗故事

20世纪80年代以来,全球有许多博物馆、展览馆纷纷定名或归类为生活博物馆(Living Museum),这是一种趋势,其用意不在于为博物馆分类定位,而是从“文化和生活”的角度重新思考博物馆展陈、活动或教育能“更贴近生活”,展现更“真实的生活”;包括居住文化、工艺、产业、休憩、嗜好、珍藏等的历史、社会、文化、民俗以及非物质文化遗产话题,[17]其与地方结合,将居民的集体记忆真实地展现,并融合形成地方的“博物馆文化”。

(一)小主题下添加民俗内容

民俗习惯以及非物质文化遗产技艺反映了地方居民的生活与处事的态度,成为地方性格塑造的重要因素。而目前很多地方博物馆策划基本陈列时,在展览的叙事结构及设定上总会把历史与民俗或非遗分开,这样的做法未免会流于“两张皮”的尴尬境地,生活总是伴随着历史发展而不断书写的,任何抛弃了时代背景的民俗总会缺失时代根基,而遗漏了民俗的历史则会丧失生活的生气。因此,改陈后的“吴兴赋”陈列在基于大量民俗文物的基础上,广泛增加民俗与非物质文化遗产的相关内容,如在鱼都板块中添加“湖州水嬉”民俗活动,在蚕桑板块中添加“蚕事”与“蚕俗”的内容,在湖绸板块中添加“石元宝”的使用内容,在茶礼之邦板块下新开一个小主题“茶之俗”来讲熏豆茶和三合茶礼(见图3)等。同时还将非物质文化遗产,如湖州羽毛扇、湖笔等制作技艺也娓娓道来。

图3 “茶之俗”小主题

(二)增加生活类展品的数量

生活类展品以市民生活中最平凡但富有意义的角度使我们得以一窥城市历史文化中最为独特之处,这是地方文化特色的一种凝练,同时在一定程度上可缓解地方博物馆藏品缺乏且单一的问题。[18]“吴兴赋”陈列改陈后,展品数量从原来的500余件增加至800余件,其中增加的绝大部分为民俗文物。从这一点可以看到湖州博物馆首先从本地藏品搜集上进行着向真正的地方博物馆转型的尝试。

同时民俗展品来自本地、来自个人,以这种极具私人化的、情感化的民俗展品来展现一种地方知识在博物馆文化中的反映,在个人化的空间中,观众的思绪与那些带有生活痕迹的物相互碰撞,带给人一种不言自明的情感共鸣,大大拉近展览与观众的心灵距离。

(三)为当地居民而建的展览

地方的故事绝不是静态地描述历史,更重要的是动态地讲述新的故事。市民不仅要体会历史留给他们的故事,更要亲自参与到故事的延续和创作中。正是由于“主题-历史二元叙事”的展览结构,使得新的市民故事添加变得不是一件难事。

在公共化的过程中,博物馆越来越无法回避公众需求这个工作起点。如果缺乏与观众生活和感受的关联,展陈无疑将变得“可看可不看”,所以展览与市民诉求的关联越紧密越好,而在“吴兴赋”的改陈中抓住的就是湖州人看湖州这个情感关联。如“吴兴赋”的尾声视频主题从“21世纪以来湖州城建发展”的城市宣传片到“我水晶晶的家乡”关于湖州与湖州人的温馨片段的更改,便可以看出湖州博物馆为湖州居民而建的诚挚态度。

四、塑造情境化

博物馆的空间形态赋予了观众区别于其他媒体的独特认知特点,同时,观众的多元化也让研究者注意到了空间化背景下不同观众的认知过程。认知是情境化的,环境是认知系统的一个部分,环境就像整个认知过程得以进行的支架,环境是与知觉、记忆等过程相关的信息存储地,在我们需要时供我们使用。[19]而博物馆的设计便意在营造一个有意义的空间环境,其回到身体本身,注重意象、情感、体验与实践的重要作用;在满足博物馆环境的舒适性、情感性、情境性、体验性与互动性的同时,关注博物馆认知的系统性及系统内部的平衡与变构。

因此,将物以及信息组合放在情境空间中加以研究就可以发展出有关这一情境更加丰富的信息。展览从而成为一系列“情境化”的结果。博物馆中的观众必须借由主动的位移去接近展品,他们在展览里并不仅是一个被动接受表演的对象,而是主动接触展览所提供的内容的人。在一步接着一步朝向展品移动中,伴随着其中的韵律、速度与观点或焦点,观众将展览视为一种意义制造的序列。[19]展览有别于文本书写叙事,它建立在具体的表现材料之上,如物、空间、动线等,即展览在三维空间内运用各种手段、物、装置,成为一个多媒介的整体。因此,展示也是通过各种视觉、听觉、触觉甚至是嗅味等利用身体的感官来再现叙事,所以我们在研究叙事结构的同时,也不能忘了展览与其他叙事手段的不同。而正是这种不同,使得二元叙事的结构在博物馆展示中有着新的意涵与活力。

用可视化的设计方式将历史或考古专业理论与方法转译出来成为向观众有效传递信息的重要手段;同时生动的设计也是一种叙事语言。如在讲述考古地层时,改陈前的“吴兴赋”陈列虽然设计了类似于地层的展示设计,但是并没有加以解释,使得抽象的设计并没有被传达,而改陈后,地层的概念不仅在展柜内部材质的模拟上,还是辅以简单的说明上,都更加清晰、直观、易理解(图4),这样便很好地用“为功能而设计”来替代“为设计而设计”。

图4 改陈前后的地层展示

五、结语

博物馆的趋势不仅注重从物到人,也从注重珍奇异宝到关怀地方、致力于各种方式以呈现文化的多元性。地方博物馆在本质上,它追求的是找出这片土地上的居民在过去、现在生活的表现与未来的发展方向;它的目的不一定是要建立知识界不朽的真理或大理论,而是这个地方居民与自然、人文互动的原因、过程与成果,我们称之为在地知识。[20]也就是说,在当代博物馆中占大多数的地方博物馆,其任务仍为藏品的保存、诠释与呈现为主,目的也仍是教育公众为中心,但是运作的主体与客体内容已经不是以珍奇异物对象来取得观众价值观的认同,而是对自己居住地区所拥有的、不同于他人的缘由探索,这个客体可以是具体的物品,也可以是曾经有过的概念或事件。通过“主题-历史二元叙事”的结构对在地知识进行创新性组合、编排与呈现,以基本陈列的改陈为契机,用全新的姿态来维护与珍视我们的在地知识。