发挥法治保障作用 助推种业做大做强

杨东霞 刘齐齐

(农业农村部管理干部学院,北京102208)

“一粒种子可以改变一个世界,一个品种可以造福一个民族”。种业作为农业的核心基础产业,在发展现代农业中具有举足轻重的地位,法律制度作为一种规则体系,对引导产业发展,规范市场秩序,保护当事人合法权益,调整政府与市场关系具有重要而积极的作用。改革开放40年以来,种业领域法律制度从建立到不断完善,有力地推进了我国现代种业的发展。

1 种业法律制度发展概况

1.1 立法初创阶段(1978-1999年)从中华人民共和国成立初期到20世纪70年代末,在高度计划经济管理体制下,种子像农副产品一样作为统购统销的物资。70年代后期至80年代,随着从计划经济向有计划的商品经济的转变,种子商品化进入了空前活跃的时期。国家先后出台了一系列政策文件调整管理种子领域生产经营等活动。1989年国务院颁布了《中华人民共和国种子管理条例》(以下简称《种子管理条例》),党和政府多年来对种子工作领导和管理的方针、政策以法律的形式规定下来,规范了新品种选育、试验、示范、审定、推广及种子生产、经营、质量检验等方面的管理制度。随后,相关配套规章及地方性法规相继出台。种业领域开始进入了有法可依、依法治种的新时期。之后,为促进育种创新,加强种业领域知识产权保护以及进一步适应对外开放、加入WTO的要求,1997年国务院颁布《中华人民共和国植物新品种保护条例》(以下简称《植物新品种保护条例》)[1]。种业领域法律制度框架基本形成。

1.2 快速发展阶段(2000-2015年)进入20世纪90年代后,随着我国市场经济体制改革步伐明显加快,《种子管理条例》与实践已不相适应。如:种质资源缺乏有效的法律保护;品种选育,种子生产、经营,种子进出口等缺少必要的法律规范;种子行政管理不适应形势发展的要求,政企不分、政事不分的现象比较普遍等。为适应种业发展新阶段的要求,全国人大常委会于2000年制定通过了《中华人民共和国种子法》(以下简称《种子法》),彻底打破了计划经济时期国有种子公司垄断经营的局面,多种所有制形式的种子企业共同发展,激发了市场活力。随后,《主要农作物审定办法》等配套规章发布实施,夯实了种业领域法律制度的“四梁八柱”。全国人大常委会在2004年、2013年对《种子法》的个别条款进行了修改。《种子法》的颁布实施,标志着我国种业发展进入了一个新的历史阶段。

1.3 创新深化阶段(2016年至今)2000年《种子法》实施以来,在提高品种选育水平,发育种子生产经营多元主体,规范种子市场秩序等方面发挥了重要作用,为保障国家粮食安全、生态安全和种业发展奠定了重要的制度基础。

随着社会主义市场经济发展,我国种子生产经营出现了不少新情况,如种质资源保护不力,育种创新体制机制还不适应现代种业发展要求,植物新品种保护力度小等。根据形势发展和实践要求,2015年11月全国人大常委会修订《种子法》,并于2016年1月1日实施(以下简称新《种子法》)。新《种子法》进一步简政放权推动种业体制改革,强化对农民权益的保护,提高植物新品种保护的法律地位,明确对种业创新的扶持,加大了执法力度等。随后,农业部对相关配套规章也进行了修订,种业领域法律制度得到不断完善。

2 种业领域法治的成就与特点

2.1 法制理念的转变中华人民共和国成立以来,种子作为统购统销的物资在解决粮食供应、稳定物价、保证人民基本需求等方面发挥了积极作用。然而,统购统销制度限制了种子的商品属性,抑制了农民积极性,制约了农业现代化的进程。1989年《种子管理条例》以“放开、搞活、管好”为原则,建立了相关管理制度,但囿于历史条件,仍然具有较强烈的计划色彩。2000年《种子法》适应社会主义市场经济体制要求,致力于推动市场主体多元化,促进种业发展由行政推动向政府推动加市场拉动转变,实行政事、政企分开。2016年新《种子法》立足于提升我国种业自主创新能力和市场竞争力,强化植物新品种保护,鼓励自主创新,简政放权、转变政府职能,加强事中、事后监管力度[2]。

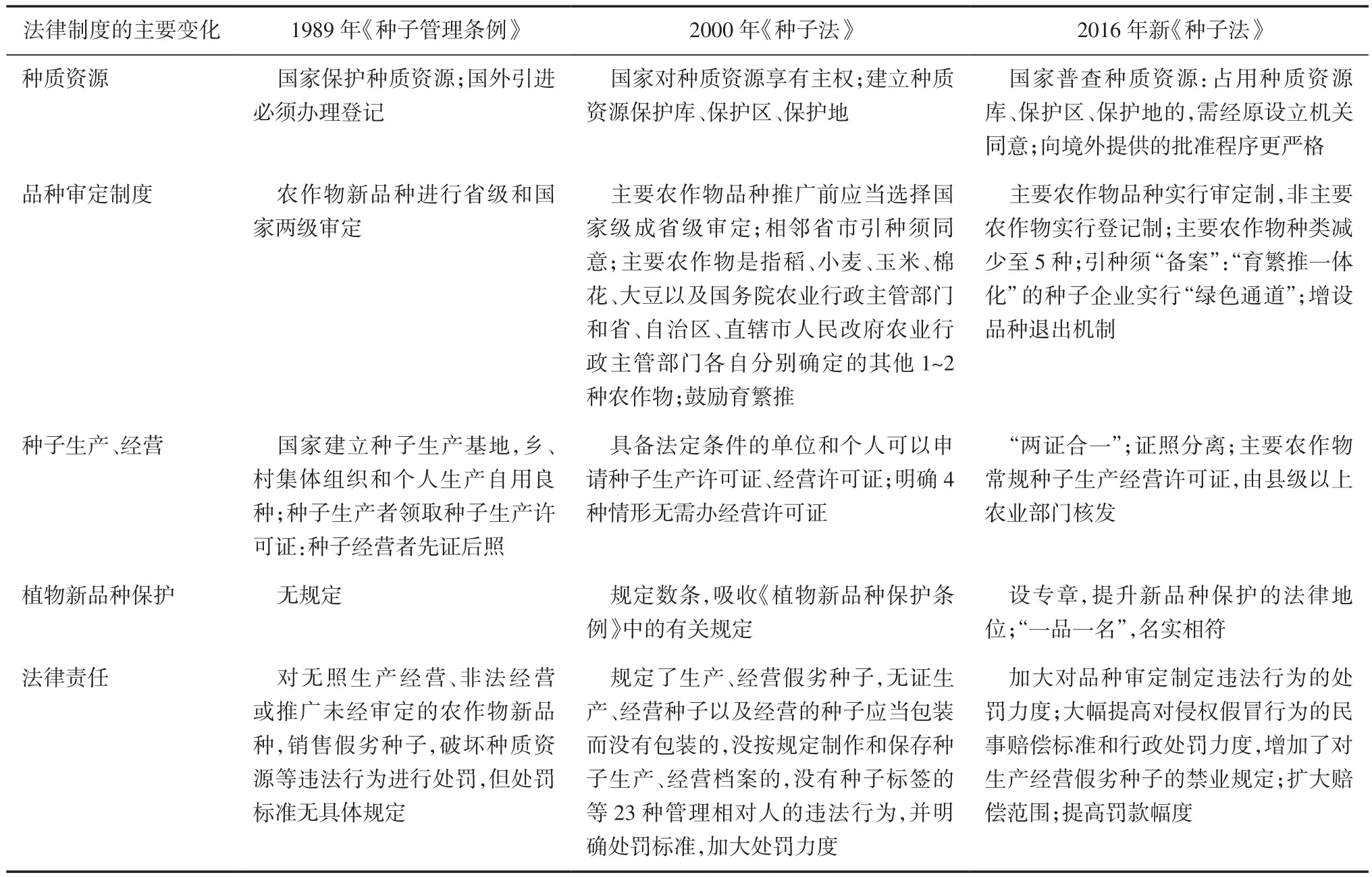

2.2 制度内容的变化一是强化国家对种质资源的保护。确立国家对种质资源的主权原则;建立国家种质资源保护库、保护区、保护地;加强国家对种质资源的普查力度,约束和规范征地行为,加强种质资源管理,防止种质资源外流(表1)。

二是改革创新品种审定制度。1989年《种子管理条例》规定全部品种都要经过审定,实行国家级和省级两级审定制度;2000年《种子法》取消了国家审定须以省级审定为前提的做法,缩小了审定范围,简化了审定程序,提高了审定的透明度;2016年新《种子法》引入品种登记制度,主要农作物审定的种类由28种减到5种。育繁推一体化的种子企业对自主研发的品种需要审定的,可自行完成试验。引种只需备案,不再需要相关机关的同意,确立了品种退出机制[3]。

三是简化种子生产经营许可制。种子生产经营在立法初创阶段并没有完全向市场开放,政府承担着种子的选育、生产、经营;2000年《种子法》对生产主要农作物和主要林木商品种子实行许可制度,并规定了四种不需要办证的情形;2016年新《种子法》将生产经营许可制度合并,两证合二为一,实行证照分离。另外,将“育繁推一体化”企业生产经营许可证的审批权由农业部下放到省级。

四是进一步加强植物新品种保护。1989年《种子管理条例》并没有对植物新品种保护作出规定;2000年《种子法》吸收了《植物新品种保护条例》的有关制度;2016年新《种子法》设专章保护植物新品种,保护力度不断强化。

五是强化法律责任。1989年《种子管理条例》规定了一些违法行为,但无具体的处罚标准;2000年《种子法》修改和增加了部分责任内容,并对违法行为的处罚标准作出明确的规定,加大了处罚力度;2016年新《种子法》提高了对违法行为的处罚标准,扩大了民事赔偿范围,增加对生产假劣种子者的禁业规定,法律责任不断强化。

表1 法律制度的主要变化

2.3 管理方式的转变1989年《种子管理条例》没有对政府的法定职责作出明确划分,且管控色彩明显。规定了国有种子公司的统一供种的合法地位,种子公司集行政、技术、经营于一体,管理体制政企不分。2000年《种子法》规定种业管理体制实行政企、政事分开,实现从计划经济体制向市场经济体制的转变。明确了政府的行政管理职能,确立了种子行政执法主体的地位。同时,对其在实施种子监督管理工作中的法律责任作了规定。2016年新《种子法》按照转变政府职能、明确主体责任的思路,进一步明确政府职责,由全能型政府向服务型政府转变。加强执法和监管,强化事中、事后的监管。

3 法治对种业的保障和促进

种业领域法律制度的建立和完善,极大地推动了种子产业的发展。1989年《种子管理条例》颁布实施后,据不完全统计,1993年全国各级种子公司总共有2683个;2000年12月全国县级以上国有种子公司2700多家,注册登记的种子经营点3.25万多家,国有原种场、育种场2300多处,委托代销公司5.5万多家[4]。1999年我国植物新品种申请数量115件,授权数量85件。

2000年《种子法》颁布实施后,种子企业得以快速发展,形成了种业主体多元化格局。综合统计,我国2001年已核发种子生产许可证4469个,经营许可证1572个。截至2004年,我国有各类生产经营性种子企业6万~7万家,其中有2700家国有种子公司,72家三资种子公司,6家上市公司[5]。据农业部资料显示,截至2016年底,我国农业植物新品种权总申请量超过1.8万件,总授权量超过8000件,新品种、好品种不断涌现。

新《种子法》实施以来,我国种质资源保护力度不断加强,种业科研体制改革逐步深入,2016年企业投入育种科研经费34亿元,占企业销售收入的5.6%,较“十二五”期间提高3个百分点,企业创新的种质资源不断增加,拥有的审定品种数量和授权品种数量已超过科研单位[6],成为育种创新主体。如图1所示,企业的“多、小、散、弱”情况得以明显改善;企业集中度得到显著提高,隆平高科进入全球十强;创新能力快速增强,国际化进程快速推进,中国化工收购先正达、中信农业收购陶氏巴西种子业务,开启了中国种业国际化并购之路;随着执法力度的不断加强,制售假劣、套牌侵权等违法行为大幅减少,假劣种子案件比2011年减少48%,种子侵权案件减少36%[7]。种业发展的市场环境大为改善。

图1 种业发展状况

企业强则种业强,种业强则农业强。改革开放40年,种子企业在法律制度的保障、促进下不断发展壮大。当前,种业正处于新的发展机遇期,同时,新一轮农村改革处于攻坚期,更需要发挥法治的保障作用,加大对种业的支持、引导,助推种业不断做大做强,提高国际竞争力,使我国从种业大国走向种业强国。