全球陆地不同物理类型降雨空间分异及其变化趋势和波动特征研究(1979—2016年)*

孔 锋 孙 劭 王 品 吕丽莉 王一飞

(1.清华大学公共管理学院,北京 100084; 2.中国气象局气象干部培训学院,北京 100081;3.中亚大气科学研究中心,新疆 乌鲁木齐 830002; 4.中国气象局国家气候中心,北京 100081; 5.杭州师范大学理学院 浙江 杭州 311121)

0 引 言

全球气候变暖背景下,水循环加快,一方面全球多数地区的降雨均发生不同程度的变化[1-3];另一方面水资源的时空分布不平衡的矛盾越发凸显[4].由此导致部分地区暴雨洪涝灾害频发,造成严重的水灾灾情[5];同时也有部分地区由于气候变暖,蒸发加剧,降雨减少,导致水资源匮乏,干旱问题严峻[6].已有研究表明,当全球气温处于20~30 ℃之间时,气温每上升1 ℃,大气含水量将提高约1%[7].全球多数地区的大气持水量的气候变暖背景下均有不同程度的增加[8],因此,在降雨频次保持不变的情况下,降雨强度降呈增加态势[9].相比全球气温空间格局而言,全球降雨空间分布的区域性和次区域性特征较强,全球降雨极值在空间分布上缺乏一致性[10-12].以丝绸之路经济带为例,由于地形地貌和地理位置的差异,丝绸之路经济带上的降雨变化趋势存在较大的差异.中国学者基于Climatic Research Unit(CRU)资料的研究结果表明,在最近80年中,中亚干旱区受西风环流控制,年降水量整体上表现出增加趋势,其中冬季降水增加趋势明显达到0.7 mm/10 a,并将其划分为五个降水变化区域:Ⅰ-哈萨克斯坦西区,Ⅱ-哈萨克斯坦东区,Ⅲ-中亚平原区,Ⅳ-吉尔吉斯斯坦区,Ⅴ-伊朗高原区[13].在我国,民政部救灾司在我国的《气候变化国家评估报告:中国气候变化的历史和未来趋势》中指出,近100年和近50年中国年降水量变化趋势不显著,但年代际波动较大[14].未来南方的大雨日数将显著增加,暴雨天气可能会增多.全球气候变暖将导致未来50年中国年平均降水量呈增加趋势,预计到2020年,全国年平均降水量将增加2%~3%,到2050年可能增加5%~7%同时在全球变暖和城市化背景下,全球降雨结构特征也有不同程度的变化[15-18].已有研究表明,在区域尺度上,在总降雨量增加的地区,对流型降雨增加比例较高.天气过程型降雨虽有增加,但增加幅度相比对流型降雨较小[19-22].目前学界对全球尺度的不同类型降雨的研究相对较少,已有的研究多集中在总降雨、极端降雨和不同强度降雨的时空变化上[23-27],而对降雨本身的物理结构特征的研究较少.尤其是在城市化背景下,研究不同类型降雨,尤其是对流型降雨,对城市规划和防洪减灾以及城市水资源利用将具有重要现实意义.

综上,本文以全球降雨作为研究对象,并将其分为总降雨、对流型降雨和大尺度降雨三种类型,采用多种方法诊断其区域分异特征及其变化趋势和波动特征,从而不仅为全球气候变化和城市化背景下的不同类型降雨研究提供新的研究思路,而且也为全球防洪减灾和水资源规划利用提供可能的决策依据.

1 数据和方法

1.1 数据来源

本文采用的数据来自欧洲中期天气预报中心的1979—2016年的ERA-Interim 6小时降水数据,包括三种类型降水,即总降水(total precipitation)、对流型降水(convective precipitation)和大尺度降水(large scale precipitation)数据(数据网址:http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/).上述三种类型降水数据的空间分辨率为0.75°×0.75°,空间覆盖范围为90°S~90°N和180°E~180°W.其中总降水是对流型降水和大尺度降水的总和,其降水量表征全球降水资源的总和.对流型降水是指对流活动产生的来自对流云的降水,其发生特点表现为范围小、强度大、分布不均匀、持续时间短且随时间变化迅速[4].大尺度降水相比对流型降水而言,其发生范围广、持续时间长,多是大尺度的天气系统过程中冷暖空气不断交绥,并使得引起降水的天气尺度系统与中间尺度系统发展,从而出现强而持续的上升运动和水汽积聚的大尺度环流形势,形成区域性降水事件.通常极端降水多源于对流型降水,大尺度降水也有极端降水,但频次相对较少[8].例如对流型降水是我国长江中下游地区夏季常见的极端降水天气现象[14].

ERA-Interim是欧漩中期天气预报中心(Ewopean entre for medium-range weether forecasts,ECMWF)继ERA40之后推出的一套新的再分析资料,在时间段上有部分和ERA40重叠(1989—2002),但是在资料的处理上有很大的进步,由三维同化系统(3D VAR)变成四维同化系统(4D VAR)并更改了模型参数;增加了资料精度,水平分辨率加强,同时应用了更多的卫星和地面观测资料等.ERA-Interim使用的陆面过程仍为TESSEL(tiled ECMWF scheme for surface exchanges over land),但是在物理过程方面有所改进[28].ERA-Interim降水数据相比NCEP再分析降水数据具有空间分辨率高,且已有研究表明该数据质量高[11],对全球天气气候诊断中具有重要作用.由于ERA-Interim资料的质量较高,因此,在气候诊断领域被高度关注.例如,胡增运等对比分析了包括ERA-Interim在内的三套降水资料在中亚地区的适用性,结果表明ERA-Interim资料可以较好的反映中亚地区降水的年际变化特征[28].张霞等[29]采用全球陆地网络化数据集(FLUXNET model tree ensemble,FLUXNET-MTE)和ERA-Interim资料分析了1982—2011年全球干旱半干旱区的蒸散变化特征,结果表明ERA-Interim资料分析结果与观测资料结果具有较好的一致性.王雨等[30]对比分析了第三代再分析水汽资料的气候态比较,结果表明ERA-Interim与其它两套高分辨率再分析资料具有很好的一致性.

1.2 计算方法

首先,将上述三种类型的ERA-Interim 6小时降水数据处理成日值降水数据,并对三种类型降水数据按照年份计算其1979—2016年的总降雨量.其次,将1979—2016年全球三种类型降雨量的均值记为气候态均值,同时采用三种类型年际降雨量总和、距平和距平百分位三个指标,利用气候倾向率的方法诊断三种类型降雨的绝对变化趋势和相对变化趋势[9].最后,采用变异系数的方法刻画三种不同类型年际降雨量的波动特征,该方法是衡量一组数据中各观测值变异程度的一个统计量,是标准差与平均数的比值,可以避免不同地区降雨均值差异较大的影响[3].在本文中,变异系数越大,表明降雨波动性越大;反之亦然.

2 结果与分析

2.1 全球不同类型降雨的气候态空间分布特征

从降雨的气候态空间分布来看,1979—2016年全球陆地的年均降雨量高值区主要分布在20°S~20°N之间的地区(图1),以及全球有名的季风区、沿山脉走向的狭长地区.其中中非西部、环澳大利亚的北部和东部、东南亚地区、中国东部及印度地区、亚马逊地区、美国东部地区均是全球陆地年际总降雨量较大的分布区.全球陆地年际对流型降雨量在空间分布上与全球陆地年际总降雨量具有一定的相似性(图2),空间相关系数高达0.73,通过了0.05显著性水平的检验.值得注意的是对流型降雨主要分布在赤道低纬度带附近的南北地带,尤其是该地区的季风区是对流型降雨事件高发的地区.全球陆地年际大尺度降雨量与全球陆地年际总降雨量和对流型降雨量也具有一定的相似性(图3),其空间相关系数分别高达0.62和0.54(n=38 011),均通过0.01显著性水平的检验.但值得注意的是,全球陆地年际大尺度降雨事件相比全球陆地年际总降雨量和对流型降雨量而言,其在山脉分布的地形狭长陡峭地区分布较多.尤其是在亚洲的昆仑山脉、北美洲的落基山脉和南美洲的安第斯山脉均是全球陆地年际大尺度降雨量的高值分布区.

图1 全球陆地年际总降雨量空间分布(1979—2016)

图2 全球陆地年际对流型降雨量空间分布(1979—2016)

图3 全球陆地年际大尺度降雨量空间分布(1979—2016)

图4 全球陆地年际总降雨量变化趋势的空间分布(1979—2016)

图5 全球陆地年际总降雨量距平变化趋势的空间分布(1979—2016)

图6 全球陆地年际总降雨量距平百分率变化趋势的空间分布(1979—2016)

2.2 全球总降雨变化趋势的空间分布

从总降雨量变化趋势来看,1979—2016年全球陆地年际总降雨量变化趋势空间分布具有明显的区域性和次区域性分布特征(图4).其中呈增加趋势的地区主要集中在亚马逊流域及其以北的中美洲地区、东南亚地区、南亚地区和非洲南部地区.非洲地区年际总降雨量变化趋势在赤道附近的热带雨林及其两侧的热带草原和热带沙漠呈减少趋势;撒哈拉沙漠地区由于年际降雨量极少,因此减少趋势微弱,而非洲南部地区则呈明显的增加趋势.而年际总降雨量在西欧地区、蒙古国与俄罗斯接壤的附近地区、中南半岛、美国中部、南美洲东部和南部均呈不同程度的减少趋势.1979—2016年中国地区的年际总降雨量在东南沿海地区有微弱的减少趋势,而在青藏高原及其附近地区有微弱的增加趋势.从总降雨量距平变化趋势来看,1979—2016年全球陆地年际总降雨量距平变化趋势与总降雨量变化趋势空间分布趋势呈相同分布状态(图5).从总降雨量距平百分率变化趋势来看,1979—2016年全球陆地年际总降雨量距平百分率变化趋势与总降雨量变化趋势空间分布趋势大致呈相似分布状态.但值得注意的是非洲地区的减少趋势向北部撒哈拉地区扩展较多(图6);南美洲亚马逊地区增加趋势有所减弱,且面积有所减少;在中国新疆地区、蒙古国与俄罗斯接壤的附近地区、澳大利亚中部、美国中部、及南美的安第斯山脉地区呈减少趋势的地区有所增加;在印度西部、中国内蒙古西部和南极洲西部地区呈增加趋势的地区有所扩张.

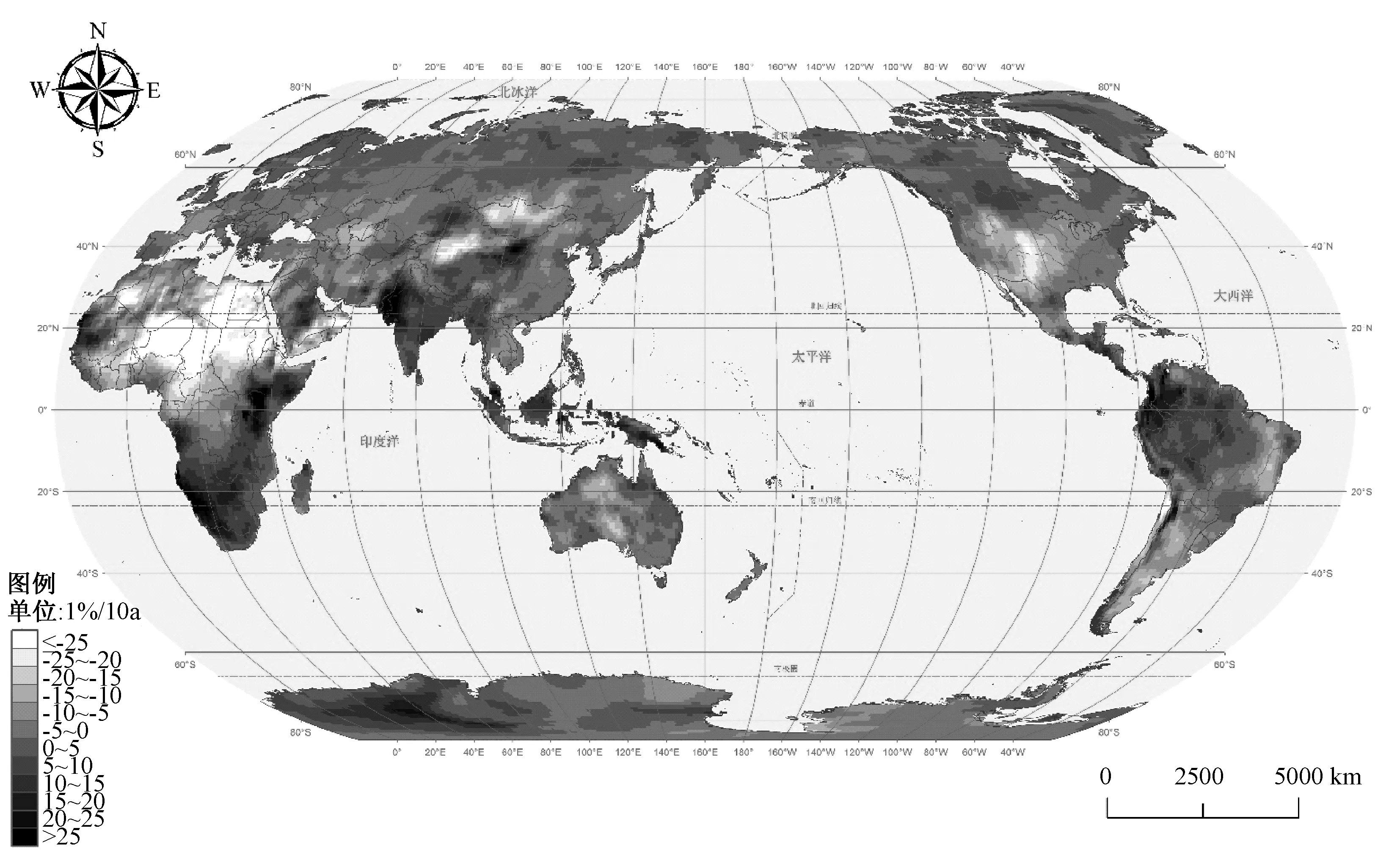

2.3 全球对流型降雨变化趋势的空间分布

从对流型降雨量变化趋势来看,1979—2016年全球南北纬20°以内的地区增减幅度较大(图7),而其它地区对流型降雨量相比前者增减幅度较小.其中对流型降雨量在撒哈拉以南的中非东部地区减少趋势最大;南美洲南部和东部、中南半岛、美国本土大陆、澳大利亚大部分地区、撒哈拉地区、西亚、欧洲南部和中国新疆、东北和华中等地区对流型降雨量呈减少趋势,且减少程度依次减少.对流型降雨量在东南亚、南美洲亚马逊流域、非洲中东部及其以南地区、南亚多数地区的对流型降雨量呈增加趋势,且增加程度依次减少.从对流型降雨量距平变化趋势来看,其空间分异特征与对流型降雨量变化趋势具有较高的一致性(图8).从对流型降雨量距平百分率来看,南极洲西部内陆地区、非洲中东部和南部、南亚西部、南美洲亚马逊流域、中亚东部、格棱兰、俄罗斯远东和东南亚等地区、加拿大南部等地区的对流型降雨量距平百分率呈增加趋势(图9),且增加趋势依次减少.而非洲北部、美国中部、蒙古国、中国新疆、南极洲沿岸地区、澳大利亚中部、西亚、南美洲东部和南部等地区的对流型降雨量距平百分率呈减少趋势,且减少趋势依次减少.

图7 全球陆地年际对流型降雨量变化趋势的空间分布(1979—2016)

图8 全球陆地年际对流型降雨量距平变化趋势的空间分布(1979—2016)

图9 全球陆地年际对流型降雨量距平百分率变化趋势的空间分布(1979—2016)

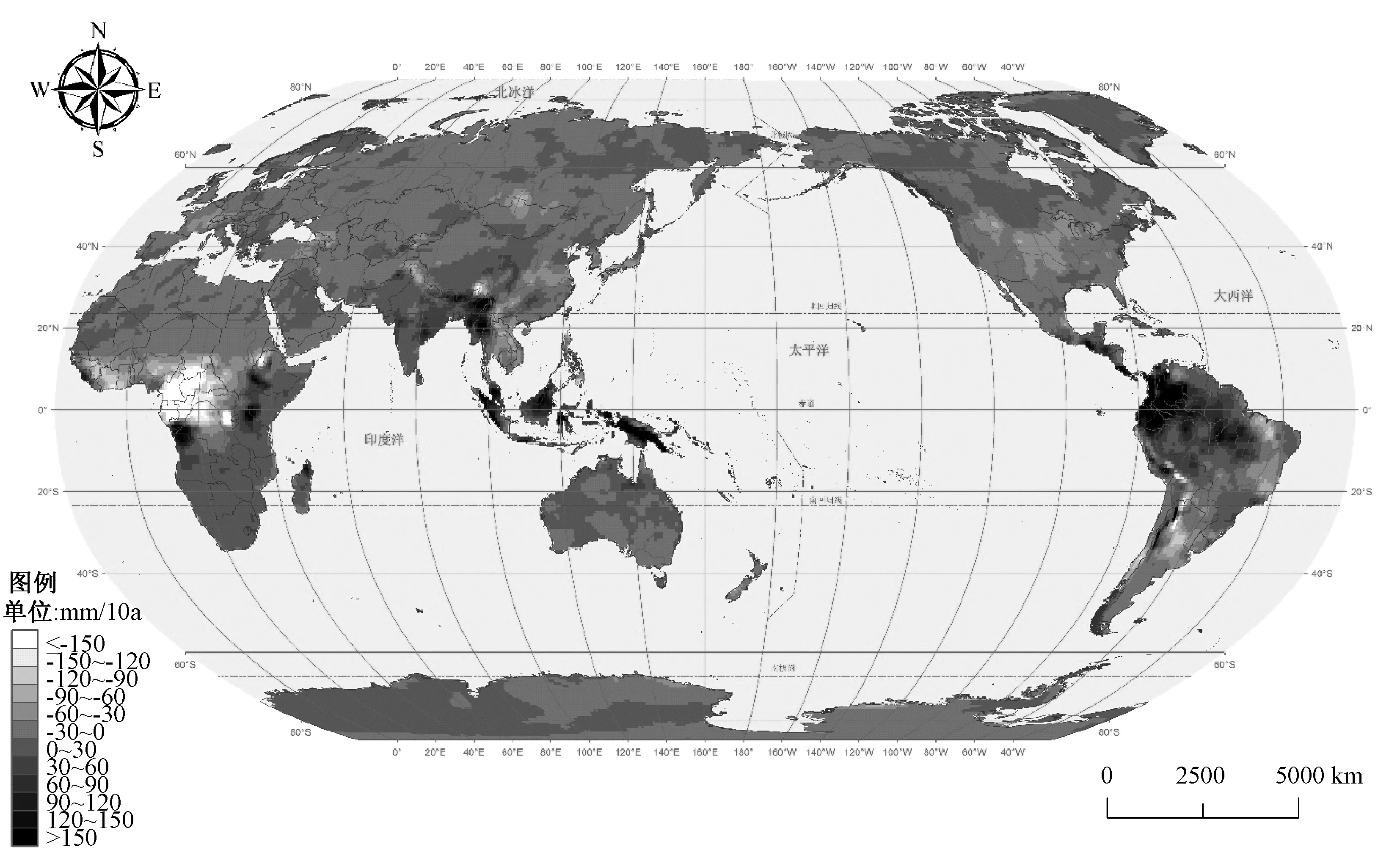

2.4 全球大尺度降雨变化趋势的空间分布

从全球大尺度降雨量变化趋势来看,1979—2016年全球大尺度降雨量呈减少趋势的地区分布较少,主要集中在非洲中西部、南美洲南部(图10).南美洲亚马逊流域、东南亚、印度东部地区的大尺度降雨量呈增加趋势.其它地区的大尺度降雨量增减趋势相对较小.从全球大尺度降雨量距平变化趋势来看,其空间分异特征与大尺度降雨量具有一致性(图11).从全球大尺度降雨量距平百分率来看,非洲中部、阿拉伯半岛南部、美国中部、中国新疆、蒙古国、西亚和南美洲东部及南部地区等地是全球大尺度降雨量距平百分率呈减少趋势的主要集中地(图12),且减少趋势的程度依次减弱.而非洲中西部及南部、南美洲亚马逊流域、南亚、东南亚、阿拉伯半岛北部、中国西北东部、澳大利亚东北及西北、南极洲西部等则是全球大尺度降雨量距平百分率呈增加趋势的主要集中地,且增加趋势的程度依次减弱.通过以上三种全球不同类型的降雨变化趋势发现,降雨量和降雨量距平两个指标的变化趋势具有很高的一致性,而降雨量距平百分率则相比前两者具有不同的空间分异特征,表明降雨量和降雨量距平可以反映全球绝对降雨量的变化情况,而降雨量距平百分率则表达了降雨量比率的变化特征.两类指标均在一定程度上反映了不同类型降雨的变化特征.

图10 全球陆地年际大尺度降雨量变化趋势的空间分布(1979—2016)

图11 全球陆地年际大尺度降雨量距平变化趋势的空间分布(1979—2016)

图12 全球陆地年际大尺度降雨量距平百分率变化趋势的空间分布(1979—2016)

图13 全球陆地年际总降雨量波动特征的空间分布(1979—2016)

图14 全球陆地年际对流型降雨量波动特征的空间分布(1979—2016)

图15 全球陆地年际大尺度降雨量波动特征的空间分布(1979—2016)

2.5 全球不同类型降雨波动特征的空间差异

从全球总降雨量波动特征来看,非洲北部及西南、阿拉伯半岛南部、南亚西部、中国西北、南美洲安第斯山脉地区、澳大利亚中部地区是1979—2016年全球总降雨量波动较大的地区(图13),波动值大都超过0.5.相比而言,全球其它地区的总降雨量波动特征较小,大都小于0.5.全球对流型降雨量波动特征和全球大尺度降雨量波动特征与全球总降雨量波动特征空间分布相类似(图14,图15),其空间相关系数分别达到0.79和0.66,均通过了0.01显著性水平的检验.所不同的是全球大尺度降雨量波动特征波动较大的地区在空间分布上有所扩张.这表明1979—2016年全球大尺度降雨量变异程度相比总降雨量和对流型降雨量大.这极有可能是全球变暖背景下大气环流的变化,导致天气过程降雨系统受到一定程度的影响,而对流型降雨在快速城镇化发展的人类世中,受人类活动和自然因子双重影响,尤其是城镇化进程对其影响显著[1,3,10,18].

3 讨 论

在不同类型降雨变化及其潜在影响因子研究方面,不同类型的降雨表征着降雨的不同物理过程.全球气候变化和城市化背景下,降雨深受人类活动的影响,在城市与乡村地区的降雨,不同类型降雨表现出明显的差异特征[1,3,18].已有研究中也开始关注不同类型降雨的时空变化特征及其影响因子[31].例如将中国沿海地区的台风降雨从总降雨中剥离出来开展对比研究[32];通过模式模拟的总降雨和对流降雨,开展两者的对比研究[33].目前的研究均是通过不同方法将对流型降雨或大尺度降雨从总降雨中剥离出来,开展对比分析,从而为城市化和气候变化对降雨的可能影响提供基础参考[34].Shi等[3]从城市化影响出发,认为城市化是影响暴雨尤其是对流型暴雨的主导因子.而对于华南前汛期降雨、江淮梅雨期降雨、北方盛夏期降雨、华南后汛期降雨、华西秋雨季降雨和西北地区降雨等大尺度降雨,已有不同学者从ENSO和太平洋十年涛动(PACIFIC DECADAL OSCILLATION,PDO)等角度出发开展了相应研究,并得出海气环流因子是不同地区大尺度降雨的主要影响因子[35-37].

在不同类型降雨变化风险方面,全球不同类型降雨事件是不同影响因素作用下的结果.大尺度降雨事件通常是不同天气系统影响下的过程型降雨事件[1,3],其降雨历时往往较长,但其在全球总降雨中的比例较低,一般不超过30%.而对流型降雨事件一般降雨历时短,且降雨强度大,在夏季往往造成全球不同城市地区的城市暴雨洪涝灾害,已经成为城市生态和经济社会系统发展的主要威胁因素之一.人类世时代的来临,城市景观已经大大改变了原有的自然生态景观,城市热岛和浑浊岛效应凸显[38-39].在全球变暖背景下,城市景观系统使得降雨强度和时空分布发生一定程度的变化,城市对流型降雨事件增多,风险增大.

在全球降雨变化的指标方面,全球降雨变化包含降雨量、降雨频率和降雨强度的变化.本文仅讨论了降雨量,而未讨论降雨频率和强度的变化特征.本文的亮点在于分析全球不同类型的降雨,这对于全面开展全球降雨分类研究具有一定的科学意义.值得注意的是未来仍需通过类似copula函数的方法,将降雨量、降雨频率和降雨强度联合起来,综合反映全球不同类型降雨变化特征,这对于进一步推动全球不同类型降雨变化研究具有重要作用.

在全球降雨事件与气温变化事件的协同研究方面,全球降雨和气温是表征全球气候变化的最重要的两个指标.气温的变化在一定程度上影响着全球降雨事件的总量、频率、强度和时空分布[12,39].从不同尺度探讨降雨和气温的关系在一定程度上可以反映区域气候变化特征,对于深入了解全球气候变化具有重要意义.因此,需要采用统计诊断和模式模拟的方法,对比验证过去和未来一段时间内降雨事件和气温事件的协同变化.

4 结 论

本文根据ERA-Interim 6小时降水数据处理成的日值降水数据,从气候态空间分布特征、变化趋势和波动特征出发分析总降雨量、对流型降雨量和大尺度降雨量的空间差异特征,得出如下主要结论:

(1)在气候态分布上,1979—2016年全球陆地总降雨量与对流型降雨量和大尺度降雨量气候分布特征具有空间相似性,空间相关系数分别为0.62和0.54,通过了0.01显著性水平的检验.三种类型降雨量的高值区主要分布在全球20°S~20°N之间的地区,以及全球有名的季风区、沿山脉走向的狭长地区.大尺度降雨量在地形狭长陡峭地区较其它两种类型降雨分布较多.区域气候条件和地形因素对三种类型降雨量的空间分布格局具有重要影响.

(2)在变化趋势上,变化趋势也即气候倾向率,反映了三种类型降雨量随时间变化的增减特征,变化趋势为正值,表明降雨量随时间变化而增加,反之亦然.1979—2016年全球陆地年际总降雨量变化趋势具有明显的区域性和次区域性.总降雨量距平变化趋势与总降雨量变化趋势空间分布基本一致.而总降雨量距平百分率变化趋势随与总降雨量变化趋势具有相似性,在不同地区的增减趋势范围有不同程度差异,这表明全球陆地总降雨量的绝对变化和相对变化具有相似特征,也各自在不同程度上反映了总降雨量变化趋势的差异特征.三个降雨指标在其它两种类型降雨变化趋势空间分布上也有相似特征,只是增减趋势程度有所不同,反映了绝对降雨和相对降雨在变化方向上具有相似性的区域特征,但变化程度有所不同,表现出次区域性特征.总降雨呈增加趋势的地区主要集中在亚马逊流域及其以北的中美洲地区、东南亚地区、南亚地区和非洲南部地区.赤道附近的非洲热带雨林及其两侧的热带草原和热带沙漠呈减少趋势.相比总降雨变化趋势,全球陆地对流型降雨最大特征在于南极洲大陆多数地区降雨量距平百分率主要呈增加趋势;全球陆地大尺度降雨量距平百分率在赤道以南的非洲地区以减少趋势为主.不同类型降雨的变化趋势反映了气候变化和城市化可能影响的差异性.

(3)在波动特征上,波动特征也即变异性(稳定性),反映了三种类型降雨的变异大小;波动越大,变异性越大(稳定性越差),反之亦然.1979—2016年全球陆地大尺度降雨量变异系数超过0.8的波动地区明显多于全球陆地对流型降雨量和总降雨量.全球陆地对流型降雨量变异系数超过0.8的波动地区明显多于全球陆地总降雨量.但三者在空间分布上具有相似性,总降雨量波动特征与对流型降雨波动特征和大尺度降雨波动特征的空间相关系数分别为0.79和0.66,通过了0.01显著性水平的检验.表明全球变化背景下大尺度降雨变异较大,但三种类型降雨的基本气候格局未发生根本变动.