河南省淮河流域鳑鲏亚科5种鱼形态差异分析

王景龙 陈启豪 陆文泽 袁淑琴 胡清霞 岑双双 周传江 孟晓林 聂国兴 顾钱洪

(河南师范大学水产学院, 新乡 453007)

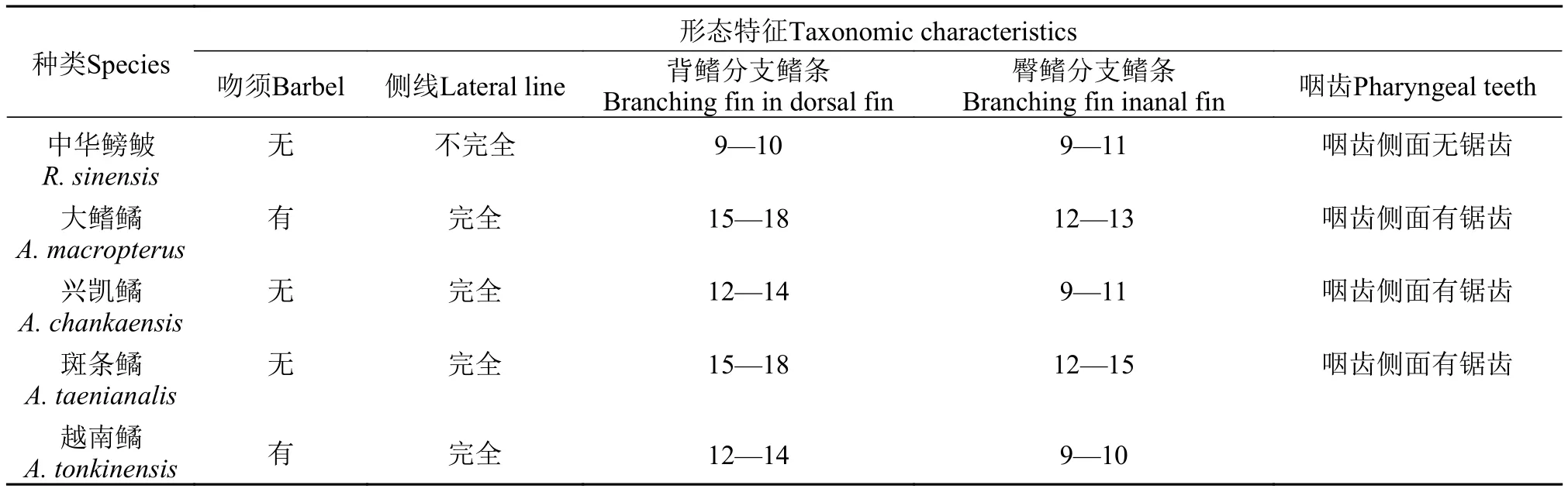

鳑鲏亚科(Rhodeinae)鱼类是小型鱼类, 食性杂,喜在浅水区群游, 是其他肉食性鱼类和鸟类的天然饵料, 具有重要的生态价值。另外, 因其个体小, 且成体色彩鲜艳, 是我国著名的原生观赏鱼类[1]。鳑鲏亚科又称鱊亚科, 隶属于鲤形目(Cypriniformes)鲤科(Cyprinidae), 分布较广。按照Arai和Akai(1988)提出的包括鱊属(Acheilongnathus)、鳑鲏属(Rhodeus)和田中鳑鲏属(Tanakia)3个属分类方式[2], 各属间体型相仿, 大多具有非常相似的形态特征, 不易区分。为此, 一些学者对鳑鲏亚科鱼类的外部形态特征和内部解剖结构做了大量比较研究[3—7], 但对鳑鲏亚科鱼类的分类存在分歧, 没有统一定论。为了进一步厘清鳑鲏亚科常见种类的形态分类特征, 本研究通过形态度量学方法, 对分布在淮河流域的鳑鲏亚科常见种类进行形态比较研究, 为鳑鲏亚科种类鉴定提供基础数据。根据相关调查, 河南省淮河流域鳑鲏亚科常见种类主要是中华鳑鲏(R. sinensis)、越南鱊(A. tonkinensis)、大鳍鱊(A. macropterus)、兴凯鱊(A. chankaensis)和斑条鱊(A. taenianalis)[8—11],对这5种鱼进行形态比较分析, 为鳑鲏亚科鱼类的分类学研究提供依据。

1 材料与方法

1.1 样本采集地点及时间

2015年8—10月, 我们采集淮河干流及其主要支流的野生鱼类样本, 并用10%的福尔马林溶液固定。其中中华鳑鲏51尾、越南鱊42尾、大鳍鱊39尾、兴凯鱊40尾、斑条鱊17尾, 共采集189尾。具体采样点信息见表 1和图 1。保存的标本带回实验室进行形态测量。标本的分类鉴定采用纳尔逊分类系统(5种鳑鲏亚科鱼的主要鉴定依据见表 2),并参考《中国动物志硬骨鱼纲鲤形目》和《中国淡水鱼类检索》等国内权威出版物[12,13]。

1.2 数据测量和分析

形态测量 选取全长(TL)、体长(BL)、体高(BD)、体宽(BW)、头长(HL)、吻长(SNL)、腹鳍基末端到臀鳍基起点的距离(PV)、眼径(OD)、眼间距(IW)、尾柄长(CPL)、尾柄高(CPD)、背鳍基底长(DL)、胸鳍长(PFL)、腹鳍长(PVL)、臀鳍基底长(AL)共15项可量性状, 具体测量指标见图 2,并以游标卡尺(精确度0.01 mm)测量。

表 1 鱼类样本采集样点信息Tab. 1 Sampling locations of specimens

数据处理和分析方法为消除样品大小规格差异对形态参数值所造成的影响, 每尾鱼的所有实测长度数据均采用除以体长的方法予以校正[14],并将吻长值除以对应的头长值(HL/SNL), 得到共15项比值性状(其中体长用于数据的标准化校正,不作数据分析用)。对这些比值性状分别进行单因素方差分析、主成分分析、判别分析和聚类分析。单因素方差分析采用LSD法并进行多重比较, 以检验不同种形态比值性状间的差异显著性; 主成分分析得 5个可以代表形态综合指标的相互独立的主成分, 获取各主成分对应的载荷系数、特征值、贡献率, 并绘制主成分得分散点图; 根据 15个比值性状进行聚类分析, 采用欧式距离的最短系统聚类法;采用逐步判别法对鳑鲏亚科5种鱼进行判别分析,计算筛选出对区分5种鱼有较大贡献率的5个指标并建立相应的判别方程, 计算判别准确率和综合判别准确率。

判别准确率P(%)=(判别准确的尾数/实判尾数)×100%

综合判别率

式中:Ai为第i个体中判别正确的尾数,Bi为第i个物种的实判尾数,n为物种数。使用Microsoft Excel 2010对数据进行校正整理, 所有分析在STATISTICA 10.0软件包中进行。

2 结果

2.1 单因素方差分析

图 1 河南省淮河流域鱼类采样点分布图Fig. 1 Sample locations of fish in Huaihe River Basin in Henan Province

表 2 五种鳑鲏亚科鱼的主要分类特征Tab. 2 Taxonomic characteristics of five species in Rhodeinae

图 2 鱊亚科鱼类形态测量示意图(体宽和眼间距没表示出来)Fig. 2 Morphological measurement plot for Rhodeinae species [the body width (BW) and interorbital distance (IW) are absent]

对5种鱼比值性状的比较结果显示, 大鳍鱊与兴凯鱊在TL/BL、BD/BL、BW/BL、HL/BL、SNL/BL、OD/BL、IW/BL、CPL/BL、CPD/BL、DL/BL和AL/BL上存在极显著差异; 越南鱊和斑条鱊在BD/BL、BW/BL、HL/BL、SNL/BL、HL/SNL、OD/BL、IW/BL、CPL/BL、DL/BL和AL/BL上存在极显著差异; 其次是越南鱊与大鳍鱊在BD/BL、BW/BL、HL/BL、SNL/BL、HL/SNL、OD/BL、CPL/BL、DL/BL、PVL/BL和AL/BL上存在极显著差异; 中华鳑鲏与大鳍鱊在BD/BL、HL/BL、SNL/BL、PV/BL、OD/BL、CPL/BL、CPD/BL、DL/BL、PVL/BL和AL/BL上存在极显著差异; 中华鳑鲏与斑条鱊在BD/BL、BW/BL、HL/BL、HL/SNL、CPL/BL、CPD/BL、DL/BL、PFL/BL、PVL/BL和AL/BL上存在极显著差异; 越南鱊与兴凯鱊TL/BL、BW/BL、SNL/BL、HL/SNL、CPL/BL、CPD/BL、DL/BL、PVL/BL和AL/BL上存在极显著差异; 中华鳑鲏与越南鱊在BW/BL、HL/BL、SNL/BL、HL/SNL、IW/BL、CPD/BL、PVL/BL和AL/BL上存在极显著差异; 中华鳑鲏与兴凯鱊在TL/BL、HL/BL、HL/SNL、PV/BL、CPL/BL、DL/BL、PFL/BL和PVL/BL上存在极显著差异; 兴凯鱊与斑条鱊在BD/BL、HL/BL、HL/SNL、IW/BL、CPL/BL、CPD/BL、DL/BL和AL/BL上存在极显著差异; 大鳍鱊与斑条鱊在SNL/BL、HL/SNL、IW/BL和PVL/BL上存在极显著差异; 这些差异主要集中在鱼体的头部、躯干部、尾部、鳍等部位, 具体见表 3。

2.2 主成分分析

主成分分析结果(表 4)显示, 前五个主成分的贡献率分别为25.80%、15.10%、11.60%、9.30%和7.30%, 累计贡献率为69.20%。第一主成分中, 有主要贡献的是CPL/BL、DL/BL和AL/BL; 对第二主成分有主要贡献的是BW/BL、SNL/BL和HL/SNL;对第三主成分有主要贡献的是TL/BL和BD/BL; 对第四主成分有主要贡献的是SNL/BL和OD/BL; 对第五主成分有主要贡献的是HL/BL和PV/BL。前五个主成分中有主要贡献的变量共12个, 这些变量分布在鱼体的前、中、后各部位, 表明这5种鱼的差异纵贯全身, 并不是集中在某一特定部位, 但根据第一主成分, 鳑鲏亚科5种鱼形态上的差异主要体现在尾柄长、背鳍基底长和臀鳍长的比值性状上

(表 3)。由主成分得分的散点图(图 3)表明, 第一主成分和第二主成分得分能有效区分中华鳑鲏、越南鱊、斑条鱊和大鳍鱊, 兴凯鱊与大鳍鱊有部分重叠, 与其他3种能明显区别。

表3 鳑鲏亚科五种鱼比值性状均值、标准差及方差分析Tab. 3 Mean, standard deviation and variance analysis of morphometric characteristics for five species in Rhodeinae

表 4 鳑鲏亚科5种鱼比值性状主成分前五个主成分载荷系数、特征值、贡献率及累计贡献率Tab. 4 Road coefficients, eigenvalues, contributions and cumulative contributions of the first five principle components of morphometric characteristics in five Rhodeinae species

图 3 鳑鲏亚科5种鱼第一、二主成分得分散点图Fig. 3 The scatter plot of the scores on the first two principle components for five Rhodeinae species

2.3 聚类分析

对15项形态比值性状的聚类分析得到水平聚类树状图。如图 4所示这5种鱼聚为明显的2大簇,中华鳑鲏与越南鱊聚为一簇, 斑条鱊、大鳍鱊和兴凯鱊聚为一簇, 在主成分的分散点图中, 主成分一可以明显区别中华鳑鲏与越南鱊、大鳍鱊和兴凯鱊, 以及斑条鱊和兴凯鱊, 但不能区分中华鳑鲏和越南鱊; 主成分二能明显区别中华鳑鲏和越南鱊,及斑条鱊和大鳍鱊。该结果与主成分散点图结果基本一致。

2.4 判别分析

对鳑鲏亚科5种鱼的15项形态比值性状用逐步判别法进行判别分析, 根据鳑鲏亚科5种鱼判别分析盒形图(图 5), 5个比值性状SNL/BL、CPD/BL、DL/BL、AL/BL和PVL/BL在判别中华鳑鲏、越南鱊、大鳍鱊、兴凯鱊和斑条鱊形态差异上有主要贡献。利用这5个指标建立5种鱼的判别方程为:

中华鳑鲏Y=1729.1X1+1886.2X2+259.1X3+754.3X4+746.1X5-354.2;

越南鱊Y=1948.8X1+2029.1X2+319.8X3+822.8X4+568.1X5-382.1;

大鳍鱊Y=1872.2X1+1893.2X2+442.5X3+852.9X4+737.3X5-438.2;

兴凯鱊Y=1732.9X1+1802.1X2+345.8X3+924.0X4+656.6X5-379.2;

斑条鱊Y=1735.4X1+1952.0X2+455.7X3+904.1X4+702.5X5-442.7

式中X1、X2、X3、X4和X5将待判定个体的 5个形态性状特征值分别代入5个判别方程,Y值最大者即为该个体所属种群。对所有测定样本按上述方程进行预测分类, 中华鳑鲏判别准确率最高, 为100%, 而斑条鱊判别准确率最低, 为82.35%, 本次研究判别分析的综合判别率高达 90.47%, 说明各种间在可量性状上存在较大的差异, 采用判别分析具有较好的效果(表 5)。

3 讨论

物种形态表现型差异主要由基因型决定[16,17],也受环境因子的影响, 是物种鉴别和分类的重要依据。相关研究表明, 对鱼类物种、居群乃至选育品系的可数性状、可量性状、框架数据等形态信息进行聚类分析、判别分析和主成分分析等手段, 可有效地进行类群的判别[18—24]。本文采用传统的外部形态测量方法, 根据15项形态学比值性状, 用单因素方差分析、主成分分析、聚类分析以及判别分析对鳑鲏亚科5种鱼(中华鳑鲏、越南鱊、大鳍鱊、兴凯鱊和斑条鱊)的外部形态进行了系统比较研究, 为形态相似, 难以区分的鳑鲏亚科鱼类的种类鉴定提供基础数据。研究结果表明, 中华鳑鲏与其他4种鱊属鱼在头长、腹鳍长上均存在极显著性差异(P< 0.01), 在HL/BL性状指标上, 从中华鳑鲏、越南鱊、兴凯鱊、大鳍鱊、斑条鱊依次增大; 在PVL/BL性状指标上, 从中华鳑鲏、越南鱊、大鳍鱊、兴凯鱊、斑条鱊依次增大。而4种鱊属种间的差异主要集中在头长、吻长、体宽、尾柄长、背鳍基底长和臀鳍基底长等比值性状上, 判别分析获得的判别准确率在82.35%—100.00%变化, 综合判别率高达 90.47%, 说明这4种鱊形态可量性状差异较大。

图 4 基于鳑鲏亚科5种鱼平方欧式距离的聚类分析图Fig. 4 Cluster dendrogram of five Rhodeinae species according to the squared Euclidean distance

图 5 鳑鲏亚科5种鱼5个判别比值性状的差异Fig. 5 The differences of five morphometric characteristicsin discriminant analysis for five Rhodeinae species

表 5 鳑鲏亚科5种鱼逐步判别归类结果Tab. 5 Classification results by stepwise discriminant analysis of five Rhodeinae species

我国鳑鲏亚科(鱊亚科)鱼类的分类研究由来已久, 但目前仍没有完全定论。王以康[25]以侧线、下咽齿及鳍刺作为分类依据将其分成6属, 分别为鳑鲏属、副鳑鲏属、刺鳑鲏属、彩石鲋属、鱊属和副鱊属。孟庆闻[5]根据侧线完全与否、背鳍和臀鳍是否具有鳍刺、咽齿齿面的特征等, 又将其分为5属(鳑鲏属、刺鳑鲏属、彩石鲋属、鱊属和副鱊属)。成庆泰等[26]和林人端[27]根据侧线的完全或不完全, 背鳍及臀鳍末根不分支鳍条的粗细等特征,将我国鳑鲏亚科重新分成3属, 分别为鳑鲏属、鱊属和副鱊属。李国良[28]重新检视我国鳑鲏亚科的标本时, 将鳑鲏亚科重新划分成4属。杨晴[29]对鱊亚科系统学研究认为该类群分为鱊属、鳑鲏属和田中鳑鲏属较为合理, 并且该结论与日本学者Arai和Akai[2]的观点一致。前期对鳑鲏亚科的研究主要集中在形态特征的描述上, 根据侧线鳞是否完全这一稳定特征区分鳑鲏属和鱊属这两大类群已经被学术界普遍认可。通过外部形态可量性状比较研究, 主成分分析和聚类分析表明中华鳑鲏与越南鱊距离相对较近, 单因素方差分析显示中华鳑鲏与其他4种鱊属鱼在头长和腹鳍长比值性状上均存在极显著性差异(P<0.01), 且在这2个比值性状上,中华鳑鲏的最小, 斑条鱊的值最大。说明中华鳑鲏与4种鱊属鱼除了侧线鳞外, 外部可量性状上也存在明显差别。

进一步比较4种鱊属鱼的形态差异, 斑条鱊、兴凯鱊和大鳍鱊形态相似, 在比值性状上有部分重叠。在遗传学研究中, 这3种鱼亲缘关系很近, 韦萍和余其兴[30]对鱊属鱼C-带的分析结果显示斑条鱊、兴凯鱊和大鳍鱊具有极其相似的C-带带型特征, 对鱊属鱼染色体组型的研究也表明斑条鱊、兴凯鱊、大鳍鱊具有较近的亲缘关系[31]。这说明形态学研究结果与遗传学研究结果较一致。朱玉蓉等[32]的研究结果表明斑条鱊与大鳍鱊在主要性状比值上相互重叠, 无明显差异, 且其分子系统分析结果均支持有须个体(大鳍鱊)和无须个体(斑条鱊)被鉴定为同一物种, 即两者为同物异名。但在本研究中斑条鱊和大鳍鱊在SNL/BL、IW/BL、HL/SNL和PVL/BL存在极显著性差异(P<0.01)。通过可数性状和描述性状区别鱊属不同鱼类的研究较多。如背鳍分枝鳍条的数量以及口角是否有须常作为区分鱊属不同种类的依据[28,33]; 根据咽齿是否对称和后无齿突复面中段结节状突起的形状, 以及咽齿锯纹的粗浅可以区分斑条鱊、兴凯鱊和大鳍鱊[3—4]。在TL/BL、CPL/BL、CPD/BL、DL/BL和AL/BL上, 兴凯鱊与其他鱊存在显著性差异; 在BD/BL、BW/BL和SNL/BL上, 大鳍鱊与其他鱊均存在显著性差异; 在BD/BL、HL/SNL和IW/BL上,斑条鱊与其他鱊均存在显著性差异。虽然斑条鱊、兴凯鱊和大鳍鱊在形态上较相似, 亲缘关系也很近, 但结合这3种鱊属鱼的可量性状、描述特征和可数性状, 支持斑条鱊、兴凯鱊和大鳍鱊为有效的分类阶元。在BW/BL、SNL/BL、HL/SNL、PVL/BL和AL/BL上, 越南鱊与其他3种鱊属鱼均存在显著性差异(P<0.05), 主成分分析、聚类分析和判别分析结果也证实越南鱊与其他3种鱊属鱼在可量性状上存在明显差异, 因此, 本研究也支持越南鱊为有效的分类阶元。

4 小结

本研究通过可量性状比较了5种鳑鲏亚科鱼的形态差异, 形态差异主要集中于鱼体的头长、吻长、体宽、尾柄长、背鳍长和臀鳍长等比值性状上, 因此, 丰富了鳑鲏亚科鱼类形态分类的基础资料, 证实了聚类分析、主成分分析、判别分析等多元分析方法可以从不同角度对鳑鲏亚科鱼类形态差异进行有效判断, 为鳑鲏亚科鱼类的种类鉴定,分类特征的识别提供有力支撑。