福建省近年来审定马铃薯品种主要性状演变分析

凌永胜, 林金秀, 魏 毅, 黄枝英

(泉州市农业科学研究所,福建泉州 362212)

马铃薯(SolanumtuberosumL.)别名土豆、洋芋,属茄科茄属1年生草本植物,营养全面、适应性广、产量高,是宜菜、宜饲、宜作工业原料等多种用途的世界第四大粮食作物[1-2]。2015年国家农业部启动马铃薯主粮化战略,要求推进把马铃薯加工成馒头、面条、米粉等主食的进程,让马铃薯成为继水稻、小麦、玉米后的又一主粮。福建是中国最早种植马铃薯的省份之一,明朝末期《松溪县志》记载有该县马铃薯种植情况,马铃薯引进福建种植至今已有300余年的历史,福建是南方冬作马铃薯的优势区和主产区[3-5]。近年来,全省种植面积不断增加,在粮食作物中仅次于水稻、甘薯,位居第3位,常年马铃薯播种面积约为8.7万hm2[6],加快发展马铃薯生产,对保障粮食和食物安全、推进农业结构调整、促进农民持续增收都具有十分重要的意义[7-9]。提高品种对马铃薯产业的贡献是育种工作者的首要任务,不同时期、不同性状上突出不同育种目标是育种工作者一直关注的问题[10]。马铃薯产量受农艺性状影响的程度不同,而且性状间相互影响,各性状间存在不同程度的相关性[11-15]。

通过10年来的努力,福建马铃薯育种取得了较大成就,相继育成一批优良新品种,促进了马铃薯良种的更新换代,对马铃薯生产发展和产量提高发挥了重要作用。随着育种进程的深入,为了进一步提高育种水平,明确育种目标,对当前审定品种的产量和农艺性状进行演变分析就显得尤为重要。本研究通过对2004—2014年福建省审定马铃薯品种性状的统计分析,总结产量及农艺性状变化趋势,旨在为提高福建马铃薯育种水平提供参考。

1 材料与方法

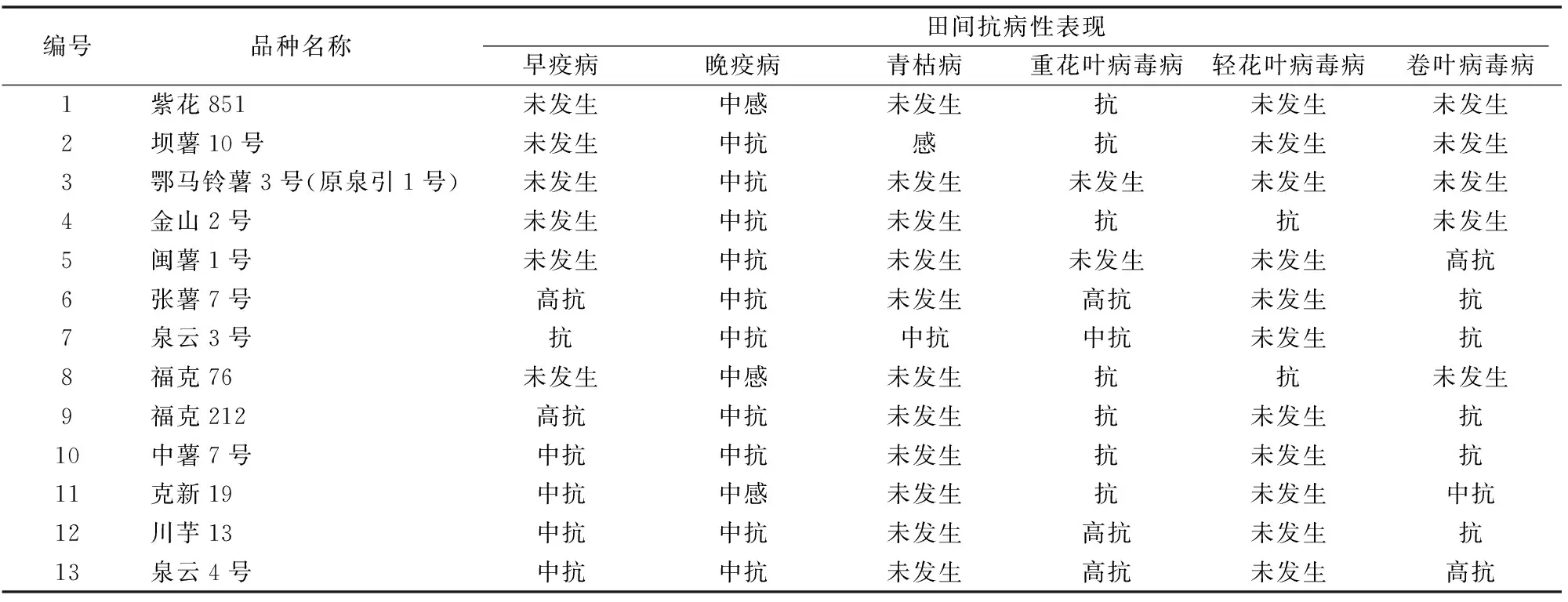

试验材料为2004—2014年福建省审定马铃薯品种,根据福建省农作物品种审定委员会文件,这期间共审定马铃薯品种13个(表1),包括引进品种7个。分析统计审定品种的产量、生育期、株高、单株结薯个数、单株块茎鲜质量、商品薯率、干物质含量等7个农艺性状,以及对早疫病、晚疫病、青枯病、重花叶病毒病、轻花叶病毒病、卷叶病毒病这6种病害的抗性性状,统计数据为各品种连续两年参加福建省区域试验的平均结果。数据统计分析采用DPS软件[16]对各农艺性状与产量进行相关性和通径系数分析。

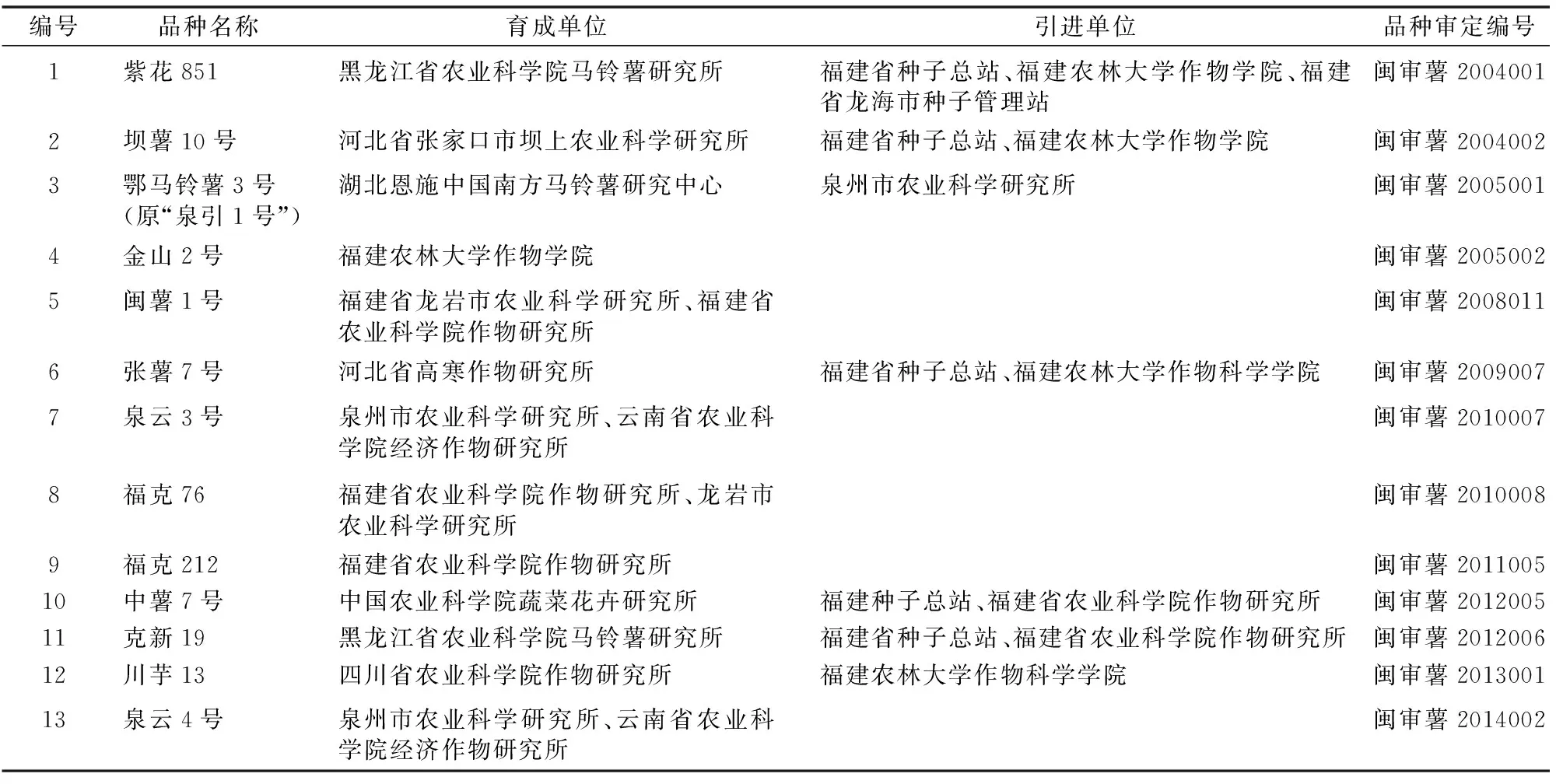

表1 2004—2014年福建省审定马铃薯品种名称、育成单位及审定编号

2 结果与分析

2.1 产量和农艺性状演变分析

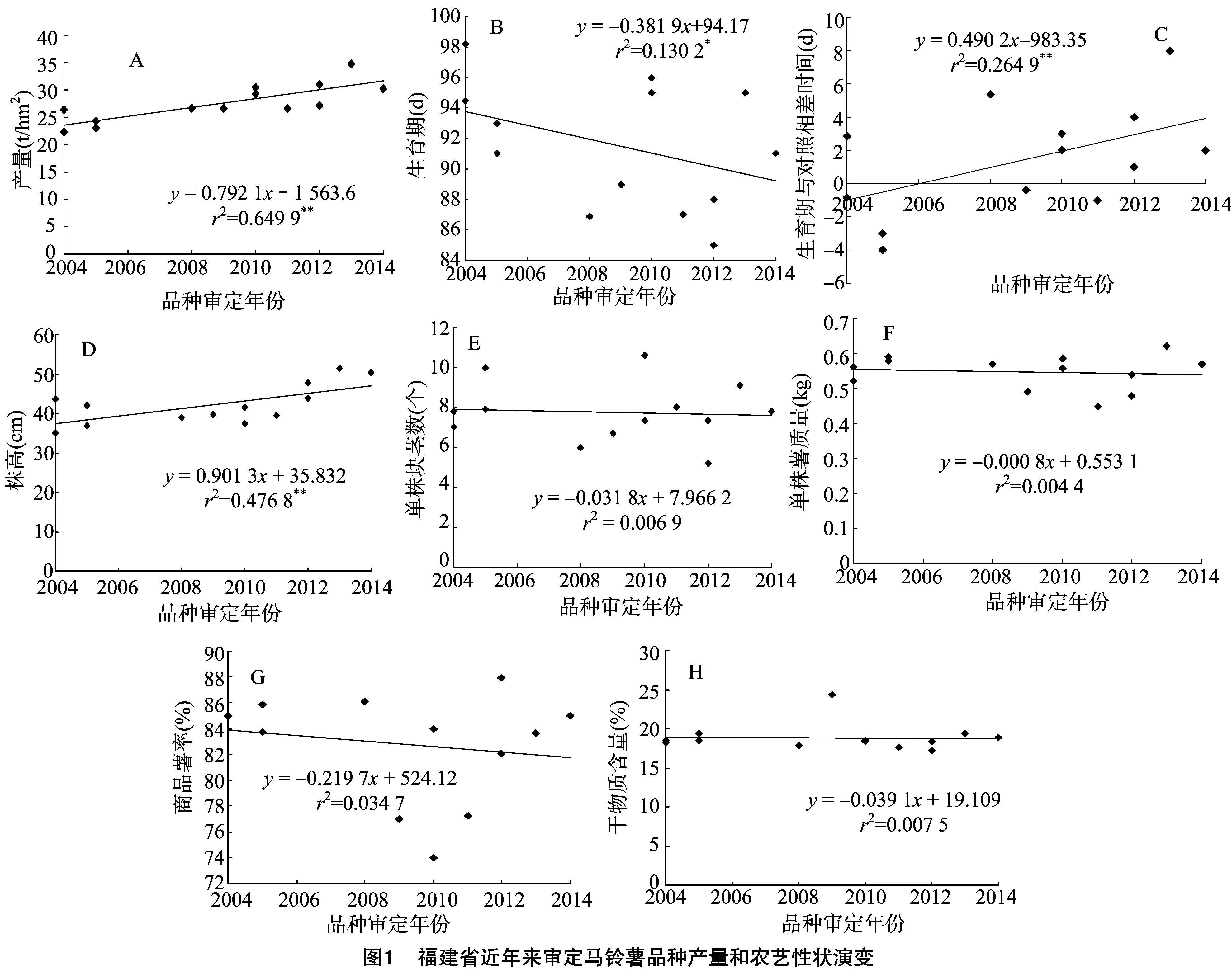

根据参加福建省马铃薯新品种区域试验两年多的试验结果,分析了2004—2014年福建省马铃薯品种产量和农艺性状的演变情况(表2、图1)。

表2 福建省近年来审定马铃薯品种产量和农艺性状统计

在13个马铃薯品种中,品种间农艺性状间变异系数差异较大,其中增产幅度变异系数最大,为53.55%,其次是单株块茎数,为19.23%,产量为12.49%,株高为11.77%,干物质含量为9.34%,单株薯质量为8.99%,商品薯率和生育期的变异系数则不超过5%(表1)。表1所示品种的商品薯率和生育期遗传差异较小,而单株块茎数、产量、株高、干物质含量和单株薯质量则有较大的遗传潜力,有更大的选择空间。

从图1可以看出,尽管近年来福建省审定的马铃薯品种在单株薯质量、干物质含量等农艺性状上变化趋势不明显,但育成品种的产量水平呈稳步上升趋势,线性拟合结果表明平均每年提高0.792 1 t/hm2。另外,从审定品种产量不同年份间的波动可以看出,生态气候、栽培管理对马铃薯的生产有较明显的影响,2010、2014年审定品种的总体产量水平均高,而区域试验的栽培管理措施年际间基本相同。从增产幅度来看,审定品种平均产量比对照增产14.37%,说明审定品种较生产上的主推品种在产量水平上有明显提高。

从其他农艺性状的演变情况来看,生育期呈逐年缩短趋势,从线性拟合结果来看,平均每年下降0.381 9 d。对各品种与对照种生育期相差时间进行线性拟合表明,审定品种与对照品种相比,生育期平均每年比对照种延迟0.264 9 d。从这2个性状对比可以看出,审定品种的绝对生育期变短,而相对生育期却在不断延迟。绝对生育期变短,一方面是由于育种者为适应气候和种植方式而主动选育短生育期的马铃薯品种,另一方面栽培种植环境的改变对马铃薯的生育期也有较大影响,气温持续升高、降雨充沛和播期延迟等都导致品种发育进程加快。据福建省气候公报报道,福建省年平均温度和降水量逐年上升,2004—2014年来年平均温度增加了 0.3 ℃,年平均降水量共增加了49.45 mm。而相对生育期的延迟主要来自于对照的改变,2001—2005年福建省马铃薯品种审定对照品种为克新3号,平均生育期95.33 d,而2006年后主要以紫花851为对照,平均生育期91.13 d。近年来,审定的马铃薯品种株高呈稳步上升趋势,平均每年增高 0.913 9 cm,这说明福建马铃薯育种总体产量随着株高的增高而增高;而单株块茎数、商品薯率和干物质含量在年际间略呈下降趋势,分别下降0.031 8个、0.219 7%和0.039 1%,这充分说明福建省马铃薯产量潜力的提高是各性状综合协调的结果。

2.2 马铃薯审定品种产量与主要农艺性状的多元回归方差分析

各产量影响因素与块茎产量有极显著的回归关系(F=13.376 8**)。

2.3 最优线性回归方程的建立

采用DPS数据处理系统软件对以上7个变量的数据进行多元线性回归分析,逐步剔除没有显著效应的自变数,通过逐步回归得到以下最优线性回归方程:

y=27.636 3+0.560x2-0.285x5。

式中:x2为株高,cm;x5为商品薯率,%。上述回归方程说明马铃薯产量和株高、商品薯率具有显著的线性回归关系,而与生育期、单株块茎数、单株薯质量和干物质含量无显著回归关系。当其他变量固定时,株高每增加1 cm,马铃薯产量平均增加0.56 kg/hm2;商品薯率每增加1百分点,马铃薯产量平均减少0.285 kg/hm2。

2.4 相关性分析

在马铃薯的育种实践中,对某一性状进行选择时,常会直接或间接地引起另一性状的某些变化,这是由于各个性状间存在不同性质及不同程度的相关关系。

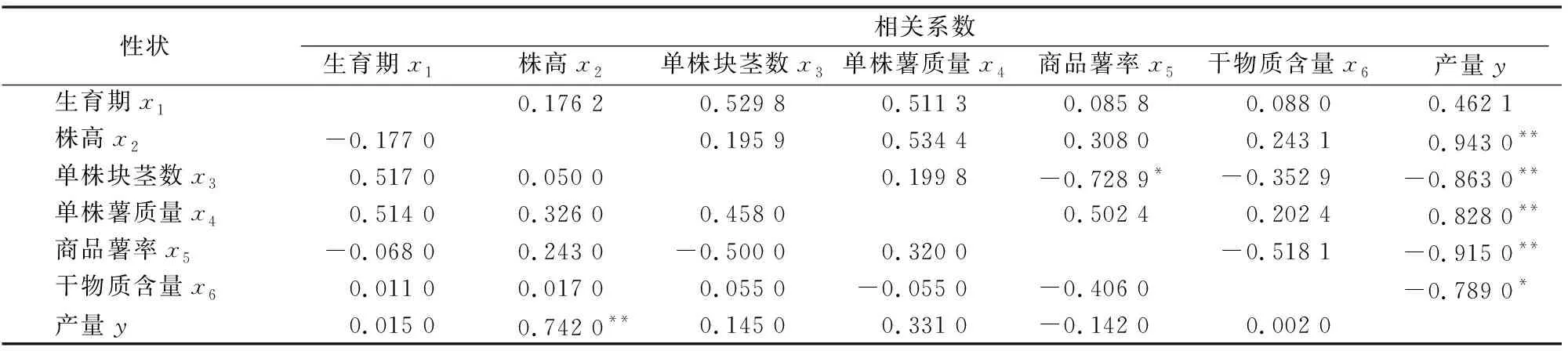

分析13个品种产量和农艺性状的相关性(表3),进一步明确各品种农艺性状与产量的关系。在简单相关分析中,各性状与产量的相关系数由大到小依次为株高>单株薯质量>单株块茎数>生育期>干物质含量>商品薯率,其中株高与产量呈极显著正相关(r=0.742**),表明影响产量最重要的因子是株高(x2)。偏相关分析结果表明,当其他变量保持一定时,产量与株高、单株薯质量呈极显著正相关(P<0.01),与单株块茎数、商品薯率呈极显著负相关,与干物质含量呈显著负相关(P<0.05),与生育期呈不显著的正相关;单株块茎数与商品薯率呈显著负相关。

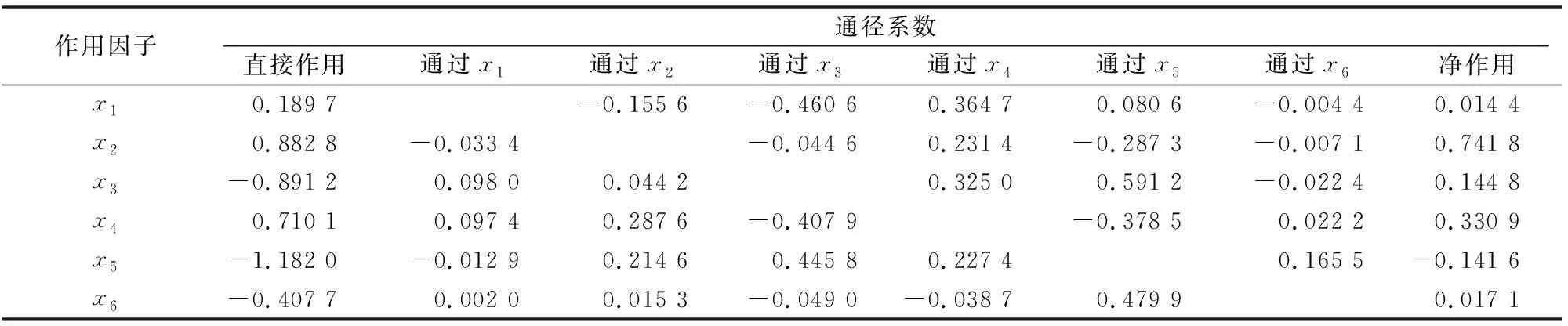

2.5 各农艺性状与产量的通径分析结果

以生育期(X1)、株高(X2)、单株块茎数(X3)、单株薯质量(X4)、商品薯率(X5)和干物质含量(X6)等农艺性状对产量的关系进行通径分析,结果见表4。由表4可知,对产量的直接作用最大的是株高(P2→Y=0.882 8),其次是单株薯质量(P4→Y=0.710 1),再次是生育期(P1→Y=0.189 7),单株块茎数、商品薯率和干物质含量的直接作用均为负值。在作用方式上,生育期、商品薯率和干物质含量以间接作用为主,株高、单株薯质量和单株块茎数以直接作用为主。株高对产量有大的直接作用,通过单株薯质量和商品薯率等性状的间接作用,其总效应为0.741 8;单株薯质量对产量的直接作用较大,通过株高、单株块茎数和商品薯率等性状的间接作用,其总效应为0.330 9;单株块茎数对产量的直接作用为负值,通过单株薯质量和商品薯率等性状的正向间接作用所平衡,其总效应为0.144 8;而生育期对产量的直接作用较小,通过单株块茎数(-0.460 6)、单株薯质量(0.364 7)等性状的间接作用相抵消,商品薯率和干物质含量对产量的直接作用分别为 -1.182、-0.407 7,二者通过其他性状的间接作用较弱导致总效应较小。可见,增加株高、单株薯质量对产量有很大的促进作用,这和相关分析的结果是一致的,二者通过单株块茎数和商品薯率对产量的间接作用均为负值,这说明在选种过程中,选择株高较高与单株薯质量较大的植株有利于增加产量,同时,要注意减少单株块茎数,以提高商品薯率。

表3 福建省近年来审定马铃薯品种农艺性状相关性分析

注:*、**分别表示在0.05、0.01水平上差异显著;表中主对角线上方为偏相关系数,下方则附带列入相应的简单相关系数。

表4 各农艺性状与产量的通径系数

注:剩余通径系数=0.263 7。

2.6 抗病性状分析

由表5可知,在所有13个审定品种中,早疫病中抗至高抗品种7个,占53.85%,未发生6个;中感晚疫病品种3个,占23.08%,中抗品种10个;感青枯病品种1个,占7.69%,中抗1个,未发生品种11个;中抗至高抗重花叶病毒病品种11个,未发生品种2个;抗轻花叶病毒病品种2个,未发生品种11个;中抗至高抗卷叶病毒病品种8个,占61.54%,未发生品种5个。这说明福建省马铃薯审定品种的抗病性强,今后要持续挖掘抗性资源,或通过高科技手段引入外源抗性基因,为马铃薯的抗病育种提供更多更好的抗性材料。

3 讨论与结论

3.1 生态气候对马铃薯育种和生产的影响

马铃薯的生态条件具有一致性[17-18],其适应性强,喜冷凉湿润的气候,喜较大的气温日较差和丰富的光照,怕霜冻、不耐热,具有一定的耐旱、耐脊能力。生态气候条件对马铃薯育种和生产的影响气候持续变暖导致作物生长发育加快,生育期缩短,干物质积累减少[19]。当降水量增加到一定范围内,加上温度及光照的配合,作物生长发育进程加快。福建省处于亚热带季风气候区,降水量年内、年际变化大,连续梅雨或高温天气发生概率增加,但育成品种产量却在持续上升,灾害性天气和农业生产不稳定因素对品种适应性要求更高,在今后的育种推广工作中,应着重培育适应性强、抗逆性好、抵御自然灾害能力强的品种。

表5 福建省近年来审定的马铃薯品种抗病性分析

3.2 福建省马铃薯产量和农艺性状的演变

马铃薯产量的提高是育种和栽培管理共同作用的结果,化肥的使用以及种植密度的增加已大幅度提高了马铃薯产量,今后马铃薯产量的进一步提高将更多地依赖遗传改良[1,20-23]。

仲义等研究吉林省马铃薯主栽品种的遗传相关性表明,株高、单株结薯数与单株产量呈极显著正相关,平均薯块质量与单株产量呈显著正相关,平均薯块质量与单株结薯数呈极显著负相关[11]。甘霖等对马铃薯杂种F1无性株系研究发现,单株产量与生育期、株高、单株结薯数、商品薯率均呈显著正相关[12]。莫庆忠等研究贵州省马铃薯区试六盘水试点38个马铃薯品种(系)的结果表明,鲜薯产量与各农艺性状之间的关联度依次为单株块茎质量>大中薯率>平均单薯质量>株高>单株块茎数>出苗率>生育期>主茎数[13]。何虎翼等对广西63份马铃薯品种(系)农艺性状的结果表明,生育期、出苗率、主茎数、株高、单株块茎数和单株块茎质量是广西等南方冬作区马铃薯品种筛选优先考虑的农艺指标[15]。

福建省自马铃薯品种组织区试以来,种植密度一直保持在5.55万~6.00万株/hm2之间,区域试验均未进行密度压力选择,而密度压力是植株农艺性状演变的重要原因,这也是福建省马铃薯品种多年来农艺性状几乎平稳的主要原因。本研究发现,2004—2014年福建省审定马铃薯品种产量呈稳步上升趋势(r2=0.649 9**),平均每年提高0.792 1 t/hm2,但产量性状和其他农艺相关性状的演变趋势不明显,这说明福建省马铃薯审定品种产量的提高是各个农艺性状综合作用的结果。

3.3 各农艺性状的相关与通径分析

经线性回归选择后发现,影响马铃薯块茎产量的主要农艺性状中,株高和商品薯率2个性状对产量有显著效应,因此,在强调高产育种的性状选择上,可将重点集中于这2个因子上,从而缩小育种过程中优良性状的选择范围,降低育种性状选择的盲目性。

通过相关与通径分析得知,与产量相关系数最高的性状是株高,株高的增产作用最大,当其他变量固定时,株高每增加1 cm,马铃薯产量平均增加0.56 kg/hm2;对马铃薯块茎产量直接作用最大的农艺性状是株高(P2→Y=0.882 8),其次是单株薯质量(P4→Y=0.710 1),而生育期、单株块茎数、物质含量和商品薯率对产量的直接作用较小,均通过其他性状的间接作用相抵消导致总效应较小。

可见,增加株高、单株薯质量对产量有很大的促进作用,这和相关分析的结果是一致的,二者通过单株块茎数和商品薯率对产量的间接作用均为负值,因此,今后在培育优质高产马铃薯过程中,首先应选择株高适中,其次是单株薯质量大,同时不宜选择单株块茎数过多的品种,以确保提高商品薯率。