中药内服配合穴位埋线疗法辨证治疗寒冷性荨麻疹疗效观察

王军 祁原婷

摘要:目的 观察内服中药配合穴位埋线疗法,治疗寒冷性荨麻疹临床疗效。方法 将本科门诊94例寒冷性荨麻疹患者,随机分为对照组和治疗组各47例。对照组给予每日1次口服盐酸西替利嗪分散片。治疗组给予内服中药配合穴位埋线疗法。4周后对比2组的临床疗效,症状,体征积分,皮肤病生活质量指数评分{DLQI}。结果 治疗后,组间对比,治疗组总有效率显著高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗后,组内对比,2组瘙痒程度,瘙痒风团面积,继发皮损评分均较治疗前降低,差异具有统计学意义(P<0.05)。组间对比,治疗组瘙痒程度,瘙痒风团面积,继发皮损评分均较治疗前降低,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗后,2组对比,2组DLQI评分均较治疗前降低,组间对比,治疗组DLQI评分降低明显,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 中药内服配合穴位埋线疗法辩证治疗寒冷性荨麻疹,疗效明显,可明显缓解瘙痒,风团,提高该类患者生活质量,值得临床推广运用。

关键词:中药;寒冷性荨麻疹;穴位埋线;疗效观察

中图分类号:R758.24 文献标志码:B 文章编号:1007-2349(2019)12-0048-03

寒冷性荨麻疹是一种顽固难治的皮肤病,祖国医学中称之为“瘾疹”、“风瘾疹”等,而寒冷性荨麻疹则以“白疹”或“白婆瘼”十分类似。不少患者为之痛苦和烦恼。近年来,笔者根据李东垣之“治肝,心,肺,肾,有余不足,或补或泻,唯益脾胃之药为切。”以此为指导思想,拟用四君子汤加味配合中医穴位埋线疗法治疗风寒型寒冷性荨麻疹47例,获得较为满意的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本科门诊2017年1月-2018年9月门诊就诊的寒冷性荨麻疹患者94例,按照随机数字表的方式分为试验组和对照组各47例。其中对照组47患者中,男24例,女23例,年龄23~52岁之间。病程1~23年之间。2组患者的性别,年龄,病程等一般资料均无显著差异(P<0.05),具有可性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参考(《临床诊疗指南》皮肤病与性病分册)拟定:好发于面部,手背等暴露部位,在接触冷物,冷空气,冷风或者食冷物后,发生红斑,风团,有轻到中等度瘙痒。如户外游泳或冷水浴可全身泛发。多合并血管性水肿,遇熱后风团可很快消退。皮损泛发者可有面部潮红,头痛,寒战,心动过速,消化道症状,甚至呼吸困难,意识丧失等。

1.2.2 中医诊断标准及证型诊断标准 参考《中医病证诊断疗效标准》拟定:主症:风疹色淡微红,以露出部位如头面,手足为重,吹风着凉更甚,得热则缓。日久手洗冷水亦起,冬重夏轻。脉象以濡细弱多见,舌质淡红,苔薄或薄白为主,可见面色白,少气懒言,肢体倦怠,或者食少,形寒怕冷等症状者。证型:属于风寒型。

1.2.3 入选标准 符合上述诊断标准及证型诊断标准的患者入选观察,设立治疗组与对照组进行临床观察治疗。

1.3 治疗方法

1.3.1 治疗组 47例患者予内服中药,方用四君子汤加味。药物组成:党参、茯苓、白术、阿胶各10 g,黄芪、橘皮、广木香、乌药各6 g,防风30 g,半夏6 g,紫苏叶10 g,益母草15 g,水煎服,1日1剂,分2次内服。15 d为1个疗程。服药期间忌食辛辣刺激,肥甘厚腻之品。内服中药的同时,配合穴位埋线进行治疗,具体操作:采用穿刺针埋线法。选择以下穴位:(1)主穴:曲池、合谷、血海、膈腧、三阴交、大肠腧。(2)配穴:风门、肺腧。其方法为:常规消毒局部皮肤,取一段1~2cm已消毒的羊肠线,放置在穿刺针针管的前端,后置针芯,左手拇指绷紧或捏起进针皮肤,右手持针,刺入到所需深度,当出现针感后,边推针芯边退针管,将羊肠线埋置在穴位的皮下组织和肌层内,针孔处覆盖消毒纱布,每2周1次,2~4次为1疗程。

1.3.2 对照组 口服盐酸西替利嗪分散片(规格:10mg/片,批准文号:国药准字H20040308,商品名:喜宁)10mg,每日1次。

1.4 观察指标

1.4.1 症状体征 参照《中华医学会皮肤性病学分会荨麻疹研究中心.中国荨麻疹诊疗指南(2018版)》荨麻疹的活动度常用7日荨麻疹活动度评分(urticaria activity score 7,UAS7)以及血管性水肿活动度评分(angioedema activity score,AAS)来评价[1]。其中,UAS7主要对1周内每天发作的风团数目和瘙痒程度进行统计:风团数目分为无(0个/24h)、轻(<20个/24h)、中(20~50个/24h)、重(>50个/24h)4个等级,分别记为0~3分;瘙痒程度分为无(无瘙痒)、轻(有瘙痒,不明显)、中(明显瘙痒,但尚不影响日常生活或睡眠)、重(严重瘙痒,不能忍受,严重困扰日常生活或睡眠)4个等级,分别记为0~3分。每日评分记风团与瘙痒总分,范围为0~6分,1周连续最高评分为42分;若周评分小于7分,提示疾病控制;若周评分大于28分,则提示病情严重。而治疗对患者疾病的控制程度常用荨麻疹控制程度测试(urticaria control test,UCT)来衡量]。

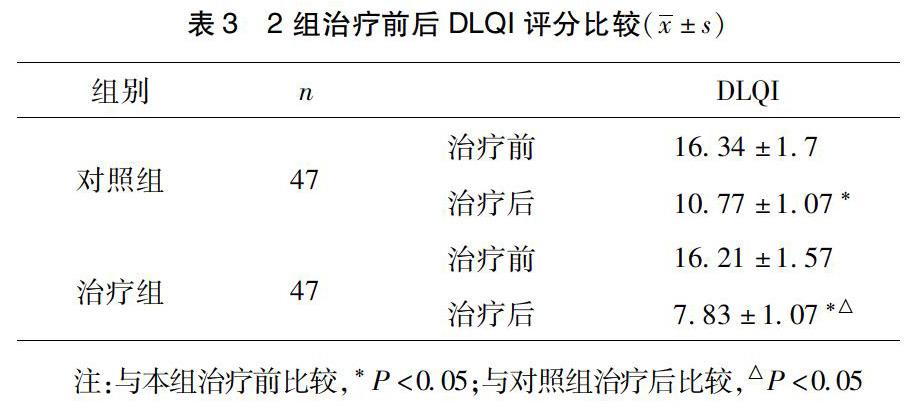

1.4.2 皮肤病生活质量指数评分(DLQI ),包括6个方面(症状感受,个人活动,娱乐活动,学习工作,日常生活,治疗),共10个评分项目。其中DLQI评分越低提示皮肤病患者生活质量越高。

治疗期间,观察并详细记录2组患者的风团和痒感缓解消失,以及最终完全消失的程度,时间。2组患者均2个疗程以后观察评定治疗有效率。

1.5 疗效标准 参照《中药新药临床研究指导原则》拟定疗效标准。治愈:风团,瘙痒完全消失,无继发皮损;显效:风团,瘙痒缓解明显,继发皮损显著改善;有效:风团,瘙痒有所缓解,继发皮损稍改善;无效:瘙痒无缓解甚至加重,继发皮损无改善或加重.

1.6 统计学方法 单因素分析,旨在探讨观察组和对照组的DLQI评分、瘙痒程度和风团数量计分等指标在治疗前和治疗后的差异,以及治疗后的组间差异,用以观察治疗和实验效果。对2组定量资料分析采用独立样本t检验(Independent- Samples T Test)。对2组定性资料分析采用卡方检验。描述性内容给出例数和百分比、均值和标准差(Mean±Std.Deviation).表格中“1”代表对照组,“2”代表观察组。

2 结果

2.1 2组临床疗效比较 见表1。

2.2 2组治疗后风团数量评分、瘙痒程度评分比较 见表2。[HJ2.4mm]

2.3 2组治疗前后DLQI评分比较 见表3。

3 讨论

荨麻疹是一种临床上较为常见的皮肤病,有的患者可持续一生,而大多数患者很難找到明确的致敏因素。一般认为荨麻疹的发病主要是由于肥大细胞和(或)嗜碱性粒细胞释放强效的血管活性介质,这些介质中的组胺可引起血管扩张,毛细血管和小静脉通透性增加及瘙痒。

荨麻疹在祖国医学中称之为“瘾疹”、“风瘾疹”等,而寒冷性荨麻疹则以“白疹”或“白婆瘼”十分类似。《脾胃论》中云:“历观诸篇而参考之,则元气之充足,皆由脾胃之气无所伤,而后能滋养元气,若胃气之本弱,饮食自倍,则脾胃之气既伤,而元气亦不能充而诸病之生也。”从李东垣论述可知,脾胃没有损伤,元气充足,机体的生理活动也能保持正常,如果脾胃虚弱,加之不注意节制饮食,还有情绪过度的喜、怒、忧、恐、思都能损伤脾胃,使之元气因营养缺乏而不充沛,卫外的防御机能也因之而减弱,抵抗不了外邪的侵袭,各种疾病也就比较容易发生了。皮肤病种类繁多,但从发病机制而言,不外乎四种情况:一是六淫外邪,二是劳倦所伤,三是饮食失常,四是情志不遂。 四者皆与脾胃有关,“是知脾胃实,诸病皆实;脾胃虚,诸病皆虚,此医家之大关也”(《医权初编》)。而《素问》曰:“肺者,气之本,魄之处也,其华在毛,其充在皮,为阴中之太阴,通于秋气.”《医参》曰:“树木之精气得以上行者,皮壳为之也;人身之精气得以外达者,腠理为之也。形唯皮易死,亦易生。"今人多据此理论指导变态反应性皮肤病的诊疗,已成共识。不过,尚有较多的皮肤病亦可从脾胃学说中寻找诊疗的新思路或启迪.从生理上讲,“气者,上焦开发,宣五味,熏肤,充身,泽毛,若雾露之溉。气或乖错,人何以生,病从脾胃生者”《脾胃不论病之虚实传变,均应以脾胃为本。 从病理上讲,“气弱自汗,四肢发热或大便泄泻,或皮毛枯槁,发脱落.又云:“胃气一虚,耳、目、口、鼻,具为之病”《脾胃论·脾胃虚实传变论》。说明肤腠虚乃九窍之病,无不与胃中之气的亏虚,以及营养不足有着密切的内在联系。这是由于脾胃既虚,不能顾护肺气,机体防御机能减弱,各种病邪易于侵害,诚如《内经》所说:“邪之所凑,其气必虚”,“正气存内,邪不可干”,足以证实外因通过内因而起作用的邪正发病学。笔者在本病治疗中,以李东垣之“治肝,心,肺,肾,有余不足,或补或泻,唯益脾胃之药为切。”为指导思想,应用于临床治疗寒冷性荨麻疹,其风团发生的部位在头面,四肢,伴有面色晄白,少气懒言,脉象濡细等,说明其正属元气不充,防卫机能减弱,容易招致外邪的侵袭,因此,以甘温益气,调理脾胃的四君子汤为主,处方加黄芪、防风益气固表,另外,现代研究表明,防风作用于皮肤黏膜的效果较为明显,故加以重用,阿胶补血养血以辅之,佐以橘皮、广木香、乌药理气醒脾,使黄芪,阿胶补而不滞,另加半夏,紫苏叶行气消滞,加益母草意在“治风先治血,血行风自灭。”总之在甘温益气的同时佐以养荣、行气导滞、使之卫强御外,荣足以手中,外邪不得而犯。穴位埋线是将羊肠线埋植于人体穴位内,利用它对穴位的持久刺激作用治疗疾病的方法。穴位埋线可获得长久刺激,即长效针刺样效应,埋线的全过程等于多种(速效、长效、异性蛋白)刺激方法的结合并同时发挥作用,被认为是使穴位受到长时间良性刺激的理想方法之一。穴位埋线疗法不仅能提高免投功能还有良好的双向调节作用,从而促进疾病的康复。它的整个操作过程,实际上包括了穴位封团疗法、针刺疗法、刺血疗法、组织疗法,同时也包含了留针、埋针效应,这多种方法和效应集中起来,形成了穴位埋线这个独特的疗法,显示了它独特的治疗作用和效果。 故穴位埋线疗法实际上是一种融多种疗法,多种效应于一体的复合性治疗方法。现代研究证明,穴位埋线能够拮抗身体内外周H受体,直接降低变态反应部位组胺的浓度,能明制变态反应发生过程中的迟发反应,减轻炎症细胞是嗜酸性细胞的趋化、激活、转移、浸润。故内服与穴位埋线疗法治疗,相辅相成,契合病机,故获良效。疗效好于西药组。为治疗该病的又一有效方法,值得临床推广。

参考文献:

[1] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994.

[2] 顾伯华.实用中医外科学[M].上海:上海科学技术出版社,1991:474.

[3] 张合恩.中西医结合治疗皮肤病[M].石家庄:河北科学技术出版社,1992:180-183.

[4] 中华医学会皮肤性病学分会荨麻疹研究中心.中国荨麻疹诊疗指南(2018版)[J].中华皮肤科杂志,2019.52(1):1-5.

(收稿日期:2019-09-08)