周易太极阴阳演变的规则及蕴义

贾 耿

(内蒙古包头市青山区振华中医医院内科,内蒙古 包头 014030)

1 周易太极阴阳

周易对宇宙生成的过程有着非常经典的论述,《易传·系辞上》曰:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。”以及64卦的“六爻之动,三极之道也。”太极在其演变过程中的每个环节上都有着不同凡响的蕴义,我们试对其探讨。

在太极演变的这一过程中,两仪的生成是至关重要的,两仪即阴阳,阴阳分则天地立,由是天地阴阳二气上下升降,就可造化出万物来,所以首先审视两仪产生的过程和原理,是认识太极演变过程的基本点[1]。

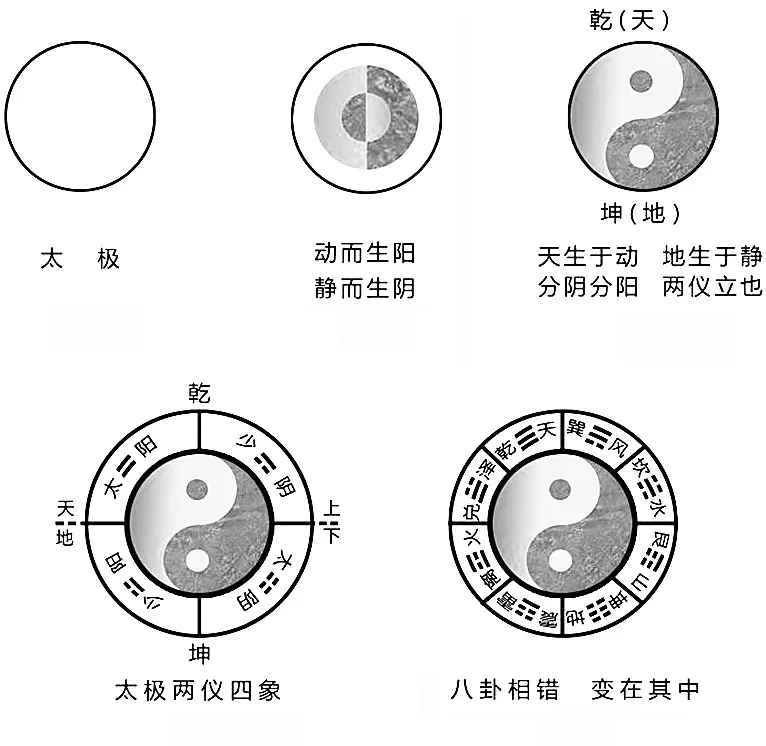

明·张景岳在《类经附翼·医易义》中论述了太极生两仪的过程,他说:“太极本无极,无极即太极……太极动而生阳,静而生阴,天生于动,地生于静……一动一静,互为其根,分阴分阳,两仪立也。”这是个阴阳互为其根的演变过程,如图1~3所示。

图2 静动阴阳生图

图3 太极阴阳图

由图2可见,太极在一动一静分阴分阳的初始阶段,就蕴藏着阳中含阴,阴中含阳的演变过程。

由图 3可见,当两仪分立天地生成时,就蕴义了阴阳互根的结构模式,如在太阳的中心有一黑色的阴,在太阴的中心有一白色的阳,此也正是张景岳在《类经·运气类》中所言:“天本阳也,然阳中有阴,地本阴也,然阴中有阳,此阴阳互藏之道。”这也是“阴阳之精,互藏其宅”的阴阳互根之道,即阴阳鱼的鱼眼。

由图4可见,当两仪生四象籍以阴阳太少之说时,就蕴义了阴阳互用的运动模式,因为以定位言,则阳在上,阴在下;以升降言,则阳下降,阴上升;以道路言,则左为阳降之道,右为阴升之路。由此

言之,所以太阳在上主天,太阴在下主地;太阳从左而降,是天阳下降于地,而阴中之阳为少阳,所以少阳在下 (地);太阴从右而升,是地阴上升于天,而阳中之阴为少阴,所以少阴在上 (天)。此也正是张景岳所言“唯阳中有阴(少阴),故天气得以下降,阴中有阳(少阳),故地气得以上升”的阴阳互用之道,即阴阳鱼的鱼尾。

张景岳的“此阴阳互藏之道”就是太极阴阳的结构模式,其“故天气得以下降……地气得以上升”的阴阳互用之道就是太极阴阳的运动模式。

图4 太极两仪四象

张景岳在《类经图翼·阴阳体象》中曰:“阴者宜暗,水则外暗而内明;阳体宜明,火则外明而内暗。”如果以水火论之,则太极阴阳图正是水外暗而内明,火外明而内暗之证,这是因为阴阳互为其根,火中有水,阳中有阴,是为生化之本,亦即“阳得阴助而生化无穷”(《景岳全书·新八方略》)。“阳得阴助”一定是内助的阴方可使其生化无穷,外助的阴是不能使其生化无穷的。水中有火,阴中有阳,乃为泉源之温,方可孕育万物,亦即“阴得阳升而泉源不竭”。“阴得阳升”一定是内在的阳方可使其泉源不竭,外部的阳是不能使其泉源不竭的。

阴阳互为其根,火不息必以水为其本,水不寒必以火为其温,水火阴阳相互包藏以相互资生,在其各自的内部就蕴藏着可以互相转化的物质基础,所以才能火不息而水不寒。只有不息之火才能使其阳气生化无穷,只有不寒之水才能使其阴气泉源不竭,这是由其各自的内部因素所决定,这就是太极阴阳“阴阳之精,互藏其宅”的结构原理。《素问·四气调神大论》曰:“阳气根于阴,阴气根于阳,无阴则阳无以生,无阳则阴无以化。”此即阴阳互根之理。

“唯阳中有阴,故天气得以下降”,不息之火使其阳气下降需有来自外部阴气的作用(少阴);“阴中有阳,故地气得以上升”,不寒之水使其阴气上升需有来自外部阳气的作用(少阳)。地之阴气要上升而不能自升,必得阳气(少阳)之助而后升,地之阳,即天下降之阳(少阳),以阳助阴升;天之阳气要下降而不能虚降,必得阴气(少阴)之助而后降,天之阴,即地上升之阴(少阴),以阴助阳降(见图4)。二者一升一降,相互为用,才能升降不已,并由此将对立的双方链接成一体。《素问·六微旨大论》曰:“气之升降,天地之更用也”,这是由其各自的外部因素所决定,这就是太极阴阳互用的运动原理。

阴阳互根是指阴阳内部各自蕴藏着能够相互转化的物质基础(阳中有阴和阴中有阳),以使其阳气能够生化无穷和阴气能够泉源不竭,也就是“阳得阴助而生化无穷,阴得阳升而泉源不竭”的结构原理,即阴阳鱼的鱼眼(太阳和太阴);阴阳互用是指对立的阴阳双方相互消长进退的外部条件,阴阳相互吸引以使阳能降而阴能升,也就是“故天气得以下降……地气得以上升”的“气之升降,天地之更用也”的运动原理,即阴阳鱼的鱼尾(少阳和少阴)。前者是“阴阳之精,互藏其宅”的结构之道;后者是“阴阳之气,相互吸引”的运动之道。

只有阴阳互为其根,阳才能生化无穷,阴才能泉源不竭;只有阴阳相互为用,对立的双方才能链接成一体。互根与互用:根为本,用为标,阴阳如果不能互为其根,阳便会为无根之火而息灭,阴便会为无源之水而寒凝,也就谈不上阴阳的相互为用。任何事物都有结构(体)与功能(用)两个方面,太极阴阳也不例外。阴阳互根互藏是太极阴阳的结构模式,是静态,为体,阴阳互动互用是太极阴阳的运动模式,是动态,为用。所以两仪“阴阳互根”的结构原理和四象“阴阳互用”的运动原理是太极阴阳演变过程中最重要的两个环节,即两仪的蕴义是阴阳互根,四象的蕴义是阴阳互用。

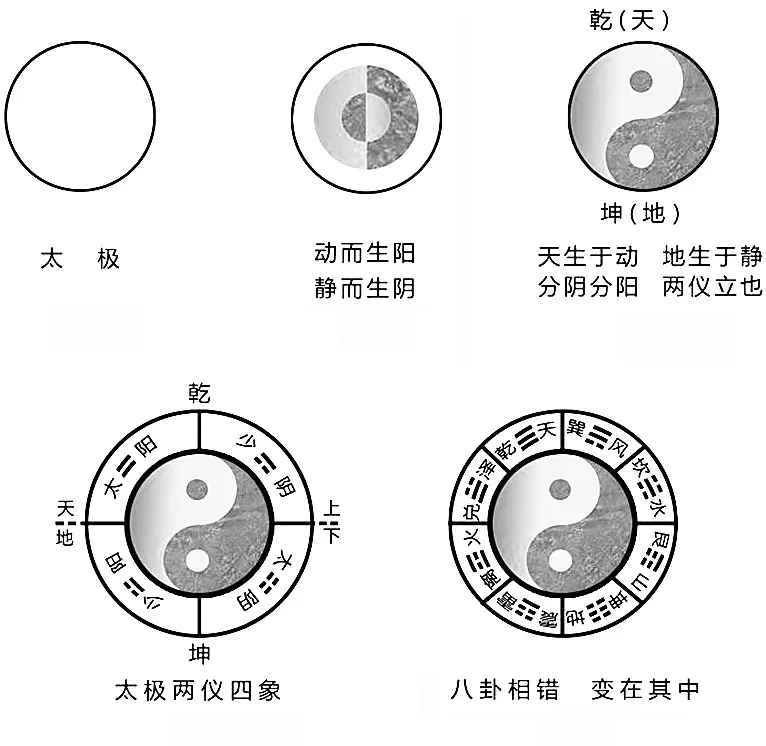

由图5可见,八卦则是表示了天地阴阳二气在升降运动的消长进退过程中所发生的量变,而这不同的量变相互组合就会构成不同种类事物的质变,如(乾) 与(坤)、(兑) 与(艮)、(离) 与(坎)、(震)与(巽),如此八卦相错,其基因(阳爻阴爻)不断的选择组合,由三爻的八卦演变为六爻的六十四卦。

图5 八卦相错 变在其中

在生物遗传的密码中,DNA中的四种核苷酸A、G、C、T每三个一组构成三联体遗传密码,即每三个为一个基因片段(见图6),可见周易的三爻卦蕴义了生物三联体遗传密码的结构原理。宇宙物质从无机界到生物界都遵循着三联体结构形态,几乎所有的生物体都使用同样的三联体遗传密码,可见“三联体”(三爻)就是宇宙物质的“基因”,即三爻的八卦蕴义了宇宙的基因,而基因决定着事物的种类和形态结构,所以说“八卦定吉凶,吉凶生大业。”

图6 三爻卦与三联体密码在结构、表达和组合方式上相类似

生物最高有64个遗传密码,周易最高有64卦,彼此以各自的表达方式高度统一于宇宙的“基因”——宇宙演化的 64个密码中,统一于宇宙全息的统一场中[2]。六爻64卦是最高卦,也是卦爻最大限度的组合,生物共有64个遗传密码,也是生物基因最大限度的组合。《易·系辞》曰:“六爻之动,三极之道也。”64卦的六爻再组合变化时也就产生了三极之道天、地、人的演变结果,达到了卦爻演变的最高境界。而与太极、两仪、四象、八卦最高64卦同节奏演变的受精卵的2细胞期、4细胞期、8细胞期最高 64细胞期的64个遗传密码再演变时就会形成具有全能分化功能的内细胞群,内细胞群最后将会自然而然的形成完整的胚胎生物体,这与64卦演变的最高境界是同一个节点。所以“六爻之动,三极之道也”蕴义了太极阴阳演变的最高境界。

三爻的八卦与三联体遗传密码、六爻的64卦与64个遗传密码都是事物发展变化过程中的两个重要环节,属于同一个宇宙原理。田进文[3-4]指出:医源于易,医理不能违背易理。受精卵细胞的2细胞期4细胞期8细胞期64细胞期与太极两仪四象八卦64卦的演变环节和规则一样,都是宇宙物质创生最初的几个阶段,二者具有同一性,而太极阴阳演变的规则就在于阐明阴阳学说的根基是有其内在逻辑性的,这也是任何事物必须遵守的天地阴阳法则。

《素问·太始天元册》曰:“太虚寥廓,肇基化元,万物资始,五运终天。”太虚者,太极也。太极是由无形的气所构成,本身无阴阳属性,是构成宇宙最原始的物质,所以太极就是一,是“道生一”;太极生两仪,是“一生二”;两仪即阴阳,《素问·天元纪大论》曰:“阴阳不测谓之神,神用无方谓之圣。”阴阳相互作用产生了第三者——神,是“二生三”也;神用无方谓之圣,《说文》“神,引出万物者也。”《孔传》“圣无所不通,神妙无方。”唐·韩愈《贺册尊号表》“无所不通之谓圣,妙而无方之谓神。”即神彰显生机,生生不息变化无穷(无方),造化万物谓之圣,是“三生万物”也。

或:“太极本无极,无极而太极”是“道生一”;太极生两仪是“一生二”;两仪即阴阳,阴阳相感万物化生,产生了第三者——万物,是“二生三”;宋·周敦颐《太极图说》曰:“二气交感,化生万物。万物生生,而变化无穷焉。”万物生生不息不断的繁衍和进化,生而复生无穷无尽,即万物生生是万物生万物,是“三生万物”也。可见周易太极的演变蕴含着老子“道生一,一生二,二生三,三生万物”的宇宙法则。

宋·邵雍说:“太极一也”。《说文》“一,惟初太始,道立于一,造分天地,化成万物。”《类经附翼·医易义》“易道无穷,而万生于一……所谓一者,易有太极也。”宇宙本原、万物资始的“一”就是道,是本原之道、太极之道。《周易·系辞》曰:“一阴一阳之谓道。”阴阳对立统一的基本法则和变化规律就是道,是阴阳之道、规律之道。潘毅[5]指出:道,有本原之道和规律之道,是不同领域的道。

太极生两仪,两仪蕴义了阴阳互根的结构原理;两仪生四象,四象籍以阴阳太少之说,蕴义了阴阳互用的运动原理;四象生八卦,八卦的三爻蕴义了宇宙基因的结构模式,所以“八卦定吉凶,吉凶生大业”;64卦的“六爻之动,三极之道也”则是蕴义了太极阴阳演变的最高境界。太极演变的这一过程是我们宇宙万物变化的基本规律和法则,也是周易关于宇宙生成环节上最经典的描述。

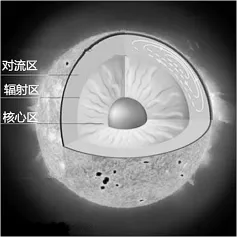

2 天地太极阴阳

太极阴阳图原称为“天地自然之图”,所以它应是自然界天地结构和运动原理的理论模型。按照太极阴阳对立统一的基本法则,我们设对立统一关系的太阳为天,地球为地,即太阳和地球也应具有太极阴阳互为其根的结构原理和阴阳相互为用的运动原理。

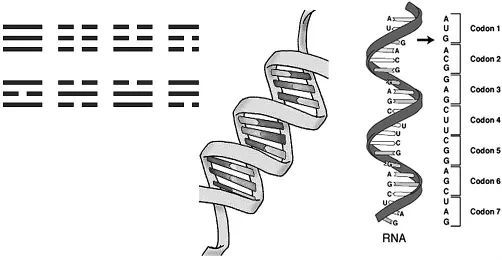

太阳的内部主要可以分为三层:核心区、辐射区和对流区(见图 7)。太阳的核心区温度极高,可达1500万℃,压力极大,使得由氢聚变为氦的热核反应得以发生,从而释放出巨大的能量,这些能量通过辐射层和对流层中物质的传递,向外辐射到太阳的大气层。

图7 太阳 阳中有阴

换言之,太阳的核心区无疑是太阳巨大能量的物质基础,太阳没有这个由氢聚变为氦的热核反应的发生,亦即没有这个物质基础的转换,太阳就不会释放出巨大的能量,从这个意义上来讲,太阳的核心区是物质基础属于阴,太阳的辐射区、对流区及太阳的大气层是其功能的体现属于阳。

任何一种事物都有其结构(体)与功能(用)两方面,体阴用阳,体在内,用在外,太阳也不例外。阴阳是相对而言的,虽然太阳表面的温度是6000℃,而其核心区是1500万℃,但从物质(体)与功能(用)这个角度来看,太阳核心区产生的热核反应为太阳表面的光辉提供了物质基础属于阴,其辐射区、对流区体现了功能属于阳,相对而言,二者是物质与功能、体与用的阴阳关系,是一个整体。若以虚实言,虚为阳,实为阴,太阳的外围为虚(用)为阳,太阳的核心区压力极大为实(体)为阴。再者,太阳的表面光芒万丈属于阳,而太阳的内核深不可见属于阴。所以从阴阳相对而言这个意义上来讲,这就是“阳中有阴”的结构模式,也就是张景岳的“天本阳也,然阳中有阴”的结构格局。而且从图7来看,其核心区也极似太极图“阳中有阴”的结构特征,即鱼眼。“阳得阴助而生化无穷”,显然,这一定是太阳内部的阴,外部的阴是不会使其生化无穷的。阳中有阴方可生化无穷,否则为无根之火。

地球也主要分为三层:地壳、地幔、地核(地心)。地球上最热的地方是地心,温度高达 6000度,呈熔融状态 (见图 8)。

图8 地球 阴中有阳

地球虽然是由木火土金水五种物质所构成,但“万物禀形,非水不育”(《景岳全书·杂证谟》),所以水是地阴之根本。水为阴,火为阳;寒为阴,热为阳。相对而言,地球外表是水,其性寒,内里是火,其性热,是“阴中有阳”的结构格局,也就是张景岳的“地本阴也,然阴中有阳”的结构模式。而且从图8来看,地心也极似太极图“阴中有阳”的结构特征,即鱼眼。“阴得阳升而泉源不竭”,显然,这一定是地球内部的阳,外部的阳是不会使其泉源不竭的。阴中有阳方可泉源不竭,否则为死水一潭,正如张景岳在《传忠录》中所言:“水性本寒,使水中无火,则其寒必极,寒极则亡阳,而万物寂灭矣。”这是内因。

“唯阳中有阴,故天气得以下降”,这个“阳中有阴”一定是来自外部的地之阴气;“阴中有阳,故地气得以上升”,这个“阴中有阳”一定是来自外部的天之阳气,这是“气之升降,天地之更用也”的阴阳双方相互为用的运动原理。只有相互为用(相互吸引)的升降运动才能使对立的双方链接成为一个有机的整体,从而天地一体,所以《格致余论》曰:“水能升而火能降,一升一降,无有穷已,故生意存焉。”这是外因。只有阴阳互根互用,内因外因共同作用,才会有万物的化生。

从整体上看,太阳“阳中有阴”,地球“阴中有阳”是太极图阴阳互为其根的结构模式,也是“阴阳之精,互藏其宅”的“阴阳互藏之道”;而太阳火之阳气下降于地,地球水之阴气上升于天则是太极图阴阳相互为用的运动模式。前者是结构,为体,后者是功能,为用,符合任何一个事物都有结构(体)与功能(用)的两个方面。

太阳“阳中有阴”,地球“阴中有阳”符合太极图阴阳互根的结构模式,其相当于太极阴阳鱼的鱼眼。太阳火之阳气与地球水之阴气上下升降造化万物的运动符合太极图阴阳互用的运动模式,其相当于太极阴阳鱼的鱼尾(少阳和少阴)。所以,太阳与地球这个阴阳对立统一体或许就是太极阴阳图的真正源头,所以太极图原叫“天地自然之图”。宋·邵雍《观物外篇》曰:“天地虽大,是亦形器,乃二物也。”天和地一样,并非虚无缥缈,它也是有形有质之物。

3 人体太极阴阳

宋·朱熹曰:“人人有一太极,物物有一太极。”元·朱丹溪曰:“人身必有一太极”。明·张元素曰:命门“为天地之始。”天地之始即太极。

明·孙一奎在《命门图说》中曰:“命门……乃造化之枢纽,阴阳之根蒂,即先天之太极,五行以此而生,脏腑以继而成。”命门是人体的“先天之太极”,它替天行道造化五脏,处于至高无上的地位,是人体的根本所在。

明·赵献可在《医贯》中曰:命门是“真君真主,乃一身之太极。”是“主宰先天之体”,有“流行后天之用”,故“人之初生受胎……惟命门先具。有命门然后生心……有心然后生肺……有肺然后生肾……有肾则与命门合。”先有命门,而后才有五脏的产生,先生为主,故命门为“十二官之主”,而肾藏五脏六腑之精与命门合,则是先天生后天,后天养先天之道。

明·张景岳在《真阴论》中指出:命门是“人身之太极”,“但知根本,此其要也,命门是也。所谓命门者,先天之生我者,由此而受;后天之我生者,由此而栽也。”太极命门是人体生命之根本,具有化生“先天无形之阴阳(元精元气元阴元阳)”,继而再生成“后天有形之阴阳(脏腑、气血、津液)”,所以命门与五脏是先天与后天的关系。

《灵枢·经脉》曰:“人始生,先成精”。精,独一无二,就是一,是“道生一”也,“一”就是太极。精,乃是先天之精、元始之精,藏于先天之命门,所以命门就是人体的先天之太极。元精是构成人体最原始的物质,本身无阴阳属性,由于其自身的气化作用产生了元气,才形成了阴阳关系,是太极生两仪“一生二”也。元精元气化生元神,是“二生三”也。神彰显生机,生生不息变化无穷,是“三生万物”也。可见命门蕴含着老子“道生一,一生二,二生三,三生万物”的思想,符合“道”是物质(元精)、能量(元气)、信息(元神)涵三为一的组织原则[6],乃是造化之机、原动之始、发生之萌[7],是立命之本,故曰命门。陈根成[8]指出:太极命门是精气神的代称,是人体的最高主宰。张家玮[9]指出:命门是先天之太极,是精气神之根源,是五脏六腑之本、十二经脉之根,其功能位于十二官之上。

张景岳在《真阴论》中言:“五脏本皆属阴”,又言“五脏之本,本在命门。”就像“地球之本,本在太阳”一样。命火是一身阳气的根本,而五脏本皆属阴又本于命门,所以命门与五脏应是对立统一的阴阳关系,应具有太极阴阳互根互用的结构模式和运动模式。我们设命门为天,五脏为地:

任何一个事物都有其结构(体)与功能(用)两个方面,体阴用阳,结构为阴,功能为阳,体在内,用在外,两者相辅相成构成一个整体,命门也不例外。命门为“元气之所系”,又藏有元精,元气为元精所化生,二者是功能与物质的关系。阴阳是相对而言的,元气为功能属于阳,元精是物质属于阴,二者同属于命门(天)是一个整体。但元气用在外需发布远行,元精体在内需固守舍藏,体阴在内,用阳在外,抽象而言,可以认为这是“阳中有阴”的结构模式,这与太阳一样,它的外面是光芒万丈的阳气(元气),内里是产生热核反应的物质(元精),太阳没有内里的热核反应(相当于元精“化生”元气的过程)就不会产生能够温煦到大地的天之阳气(元阳之气),命门没有元精的生化作用(相当于太阳内部的热核反应)就不会产生能够温煦到五脏六腑的元阳之气,二者的道理是一样的。元气亦即元阳之气,亦称之为命火,是人体一身阳气之根本,这与太阳火是天之阳气的根本同出一辙。所以命门是人体内的天,符合太极图“阳中有阴”的结构特征。

木火土金水“五脏本皆属阴”,是组成人体内地的内容,而肾水是五脏之阴的根本。木火土金水五形之火是地火,所以心火是阴中之火,为阴中之阳。抽象而言,可以认为这是“阴中有阳”的结构模式。实际上,心火主血脉的功能是推动五脏血液循环的根本动力,如果没有心火主血脉的功能,脏腑就难以产生五脏六腑之精气(阴气),尤其是心火衰竭就会出现肾水不化的临床病症,这是阴中无阳其寒必极之证。与地球一样,地火是阴中之火,为阴中有阳的结构模式,如果没有地火氤氲这个内部因素,就不会有泉源之温,地水也就会寒凝不化,这与心火衰竭首先表现的是肾水不化的病症相一致,所以可以认为心火是阴中有阳的结构模式,即人体内的地(五脏)符合太极图“阴中有阳”的结构特征。

或者,五脏是形本属阴,所以五脏阴中有阳也可认为是五脏其形质在外,而功能于内,如心主血脉、肾主水、脾主运化、肺主气、肝主津液等,这些水、血液、食糜、气、津液等物质的代谢过程均在脏器内部完成,是“阴中含阳”的格局;命门则不同,其形质(元精)在内,而功能(元气)行于外,其元气元神均至幽至微,杳然不可见,是“阳中含阴”的格局。

太极图的另一个特征是阴阳相互为用的升降运动,那么命门与五脏也应存在着阴阳相互为用的升降机理。“五脏本皆属阴”,肾水是阴中之阴,阴中之阴为太阴,所以肾应为太阴之脏。太阴为至盛之阴,所以肾亦称为“至阴之脏”,而位于人体的下极。命火是阳中之阳,阳中之阳为太阳,所以命门应为太阳之脏。而太阳为“至盛之阳”,所以命门应为“至阳之脏”,位于人体的上极才是。命门为至阳之脏而居上,肾为至阴之脏而居下,二者位于人体的两极,成上下对立升降之势以阴阳相互为用,方可合乎天道。

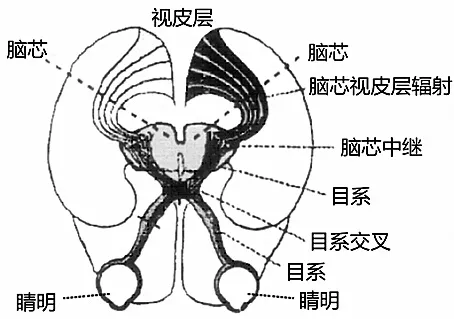

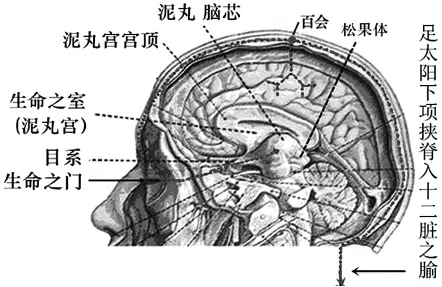

命火之阳气与肾水之阴气是如何上下升降相互为用?这首先得明确命门的部位。明·张景岳在阐释“命门者,目也”时指出:“睛明所夹之处,是为脑心,乃至命之处,故曰命门。”(《求正录》)从现代解剖学看,两睛明目系交叉所夹之处正是脑髓的中心,脑髓的中心是间脑(见图9),所以间脑就是张景岳所指的脑心,是命门的本质所在。心,中心的意思,物体的中心部分称之为芯,在表示物体的内心部分时心和芯有相同的字义并且二者同音,所以脑心即脑芯。

图9 “睛明所夹之处是为脑芯”

《灵枢·经脉》曰:“精成而脑髓生。”但脑髓有大脑和脑芯先后天之分(见图10~11),所以脑芯应是“精成而脑髓生”的本质所在,是目睛命门所藏的先天之精。人类胚胎早期,间脑的侧壁外突形成视目系,即目睛命门在发生学上就与脑芯有着渊源关系[10]。而足太阳经是起源于目睛命门脑芯的经脉,它运行脑芯元精化生的元气元神通过目系出生命之门目,然后下项夹脊入五脏六腑之腧并唯肾而络最后植入足少阴肾经的至阴穴(见图12),是目睛命门为“五脏六腑之本”“其气与肾通”的经络学证据[11]。

图10 脑髓有大脑与脑芯之分

图11 脑芯在大脑表面的投影

图12 脑芯、命门、足太阳经关系图

明确了命门的部位及其与足太阳经的渊源关系,我们就可以阐述命火之阳气与肾水之阴气是如何上下升降相互为用了。

命门脑芯元精化生的元气通过足太阳之脉的运行经目系外出于生命之门目(“气出于脑”“阳气出于目……循项下足太阳”(《灵枢卫·气行》),然后循项下入十二脏之俞以推动五脏六腑的生理活动,以命门天火之阳气温煦人体内的地(五脏),这就是命门天之阳气下降于地的经络学证据。

五脏(地)得到命门天阳之气的温煦后,便产生五脏地之阴气以上升于天,五脏地之阴气上升于命门脑芯(天)其途径有二:

1)《灵枢·大惑论》曰:“五脏六腑之精气皆上注于目……上属于脑”,上注于目睛命门就必会通过目系抵达于脑芯,这是目与脑芯在发生学上的渊源关系所决定的,所以五脏六腑之精气(地之阴气)皆上升于目睛命门脑芯(天)。五脏六腑之精气是如何上升于目睛命门上属于脑芯的?《素问·五脏生成篇》有“诸脉者,皆属于目”、《灵枢·口问篇》有“目者,宗脉之所聚”之说,即五脏六腑之精气应是通过“诸脉、宗脉”等众多经脉上升于目睛命门的,然后再通过目系上属于脑芯,以地阴之气上济于天。

2)《素问·上古天真论》曰:“肾者主水,受五脏六腑之精而藏之。”由于肾是五脏之阴的根本,所以是肾藏五脏六腑之精,即肾精主骨生髓通于脑是肾精携带着五脏六腑之精气(地之阴气)通过髓道上升至它的最高点——脑芯命门。《灵枢·经脉》曰:足少阴“贯脊,属肾。”《足臂十一脉灸经》曰:足少阴脉“循脊内。”《阴阳十一脉灸经》曰:足少阴脉“上穿脊之。”足少阴肾经与脊髓直接相通,即肾是通过其上循脊内的足少阴肾经经过脊髓这个髓道上升至它的最高点——命门脑芯。

《道枢·黄庭篇》云:“肾者,其左少阴,其右太阳,上通诸气……内灌于生门,上入于泥丸,上下流通,如日月之运行。”生门,生命之门、命门也;泥丸,脑芯元神也。即,肾(“受五脏六腑之精而藏之)→左少阴→“贯脊”“循脊内”“上穿脊之”→内灌于生门(命门)→上入于泥丸(脑芯)→右太阳→下入十二脏之腧→肾(足太阳唯肾而络),从而左升右降上下流通,如日月之运行。也足见足少阴肾与命门脑芯泥丸其气相通是有经络学证据的,它“上入于泥丸”应是通过其上循脊内的足少阴分支“贯脊”以内灌于命门而上入于泥丸脑芯的,所以肾“主骨生髓通于脑”应是通过其“上穿脊之”的足少阴分支上通于命门脑芯的。《素问·阴阳应象大论》曰:“阴阳上下之环转也”。刘永明[12]指出:位于脑髓中心的脑神(脑芯) 是人体的最高主宰,谢海洲[13]指出:脑髓中心泥丸宫的“脑窍为元神之府”。周德生等[14]认为以“志心(脑芯)”元神为核心的气机升降出入之环转运动把人体的各个部分连接为一个有机的整体。

如此命门脑芯居于人体的上极以其天火之阳气下降于地,肾居于人体的下极以其地水之阴气上升于天,此阴升阳降水火相济就是太极阴阳相互为用的运动模式。这也是命门“其气与肾通”的《难经》本意。

《素问·六微旨大论》曰:“气之升降,天地之更用也……升已而降,降者谓天;降已而升,升者谓地。”命门脑芯元精化生的元阳之气通过足太阳经的运行入十二脏之俞下降于五脏,降者谓天,所以命门是人体内的天;五脏之精气通过诸脉、宗脉皆上升于目睛命门上属于脑芯,升者谓地,所以五脏是人体内的地。

命门足太阳经大盛之阳气下降于五脏并唯肾而络,肾精主骨生髓上入于脑芯命门,这就是“水能升而火能降,一升一降,无有穷已,故生意存焉”的天人相应观。命门天之阳气与五脏地之阴气相互为用的升降运动将命门与五脏有机地联系在一起,使人体成为一个对立统一的整体,这就是“气之升降,天地之更用也”的天人相应观。

从整体看,命门阳中有阴,五脏阴中有阳就是太极图阴阳互根的结构模式;命门天之阳气下降于五脏,五脏地之阴气上升于命门就是太极图阴阳互用的运动模式。前者是结构,为体,后者是功能,为用,符合任何一个事物都有结构(体)与功能(用)的两个方面,也符合太极阴阳图互根互用的两大特征。命门与五脏高下相召,升降相因,而生机不息,这就是《内经》的“天人合一”之道。

张景岳指出:“五脏之本,本在命门,神气之本,本在元精。”五脏与命门是对立统一的天地阴阳关系,而阴以阳为主,地以天为主,所以“五脏之本,本在命门”,如同地球之本,本在太阳一样,没有太阳就没有地球。命门元精化生元气,元气化生元神,所以命门元气元神之“神气之本,本在元精”,如同太阳的阳气神明之本,本在太阳的核心区一样,没有元精就没有神气,元精是根本,是道之一。所以潘毅[15]指出:作为宇宙本原、万物法则的“太极之道”,其高深的道理是中医学不可忽视的伦理工具。

谢志胜等[16]指出:位于脑髓中心的脑芯泥丸元神不仅是主脏,而且与五脏之间是主与奉的关系,为五脏之主。是命门太极元精造化五脏,为十二脏之化源,所以五脏之本,本在命门元精;而“五脏六腑之精气皆上注于目”通过目系上奉于脑芯命门,这是先天生后天,后天养先天之道。