南瓜白粉病病原菌及种质资源抗性鉴定

屈淑平,綦 聪,王云莉,姜 宇,徐文龙,崔崇士

(东北农业大学园艺园林学院,哈尔滨 150030)

南瓜是人类最早栽培蔬菜之一,属于葫芦科(Cucurbitaceae)南瓜属(Cucurbita),为一年生蔓生草本植物,其营养丰富,药用和食用价值较高。南瓜种植面积逐年增大,但多种病害严重影响南瓜植株生长,其中白粉病是主要病害之一。随着白粉病病情加重,植株无法正常通过光合作用提供营养,导致籽粒不饱满、果实减产、品质下降等[1]。

目前,引起瓜类白粉病病原菌主要有3个属:白粉菌属(Erysiphe)、内丝白粉菌属(Leveillula)及单囊壳属(Podosphaera),6个种分别是E.cichoracearum、 E.polygoni、 E.polyphage、 E.communis、L.taurica和P.xanthii。P.xanthii报道最多,其次为E.cichoracearum[2]。P.xanthii已发现有11个生理小种,分别是生理小种0、1、2U.S、2France、3、4、5、N1、N2、N3和N4。

张怡、肖仲久等利用形态观察及ITSrDNA序列分析方法,分别鉴定河南、贵州省4个城市白粉菌,瓜类白粉病病原菌均为Podosphaera xanthii[曾 用 名 Sphaerotheca fuliginea(Schlecht.Ex Fr.)Pollacci][3-4]。李苹芳、苏瑞等利用当地白粉病菌鉴定13个甜瓜通用鉴定寄主,确定江浙沪、新疆地区生理小种分别为race1、race5[5-6]。刘东顺等利用同样方法鉴定确定甘肃地区白粉病生理小种为2Frace和N2[7]。黑龙江地区近年南瓜生产中白粉病病害严重,刘秀波等研究黑龙江地区侵染瓜类白粉菌种类及生理小种,确定其病原菌均为Podosphaera xanthii,而2009年优势生理小种由race1变为2Frace[8-9]。

为进一步调查黑龙江地区侵染南瓜白粉病病原菌种类及生理小种变化,本试验观察黑龙江省白粉病病原菌形态结构、分析白粉病病原菌ITS序列,开展13个白粉病甜瓜通用鉴别寄主侵染试验,以确定病原菌种类及其生理小种,随后利用鉴定生理小种白粉菌侵染64份南瓜种质资源,通过植株抗白粉病表现筛选高抗白粉病种质资源,为南瓜白粉病抗病基因定位及培育抗白粉病新品种奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 植物材料

白粉病寄主选用易感病南瓜自交系“JIN-234”及64份种质资源鉴定材料,均由东北农业大学园艺园林学院南瓜育种研究室提供。南瓜自交系“JIN-234”2017年春季种植于哈尔滨市香坊区向阳镇东北农业大学南瓜实验基地大棚,用于病原菌分离与鉴定,64份种质资源鉴定材料2018年春季隔离种植于向阳镇南瓜实验基地大棚,用于抗性鉴定。

国际通用鉴别寄主:Iran H、Top mark、Vedrantais、PMR45、PMR5、MR29、Edisto47、PI414723、MR1、PI 124111、PI124112、PMR6、Nantais 和Oblong,由上海交通大学黄瓜育种实验室惠赠。甜瓜鉴别寄主于2018年春季种植于向阳镇南瓜实验基地大棚。

1.1.2 白粉病病原菌材料

白粉病病原菌取自东北农业大学南瓜实验基地自然发病南瓜植株叶片。

1.2 方法

1.2.1 白粉病病原菌分离纯化

2017年7月中旬收集自然发病南瓜叶片白粉菌单菌落于吐温20中,制成2.5×105~5.0×105个·mL-1孢子悬浮液,喷施于南瓜健康幼苗植株叶片上,后置于25~30℃、湿度80%以上环境中,经5次分离纯化后利用易感病南瓜植株扩繁,活体保存,用于后续试验。

1.2.2 白粉病病原菌形态观察

参照王佩玲等方法[10],利用挑取法制作临时玻片观察分生孢子,水合氯醛组织透明法制作临时玻片观察分生孢子梗。参照马鸿艳等方法[9],利用KOH溶液观察纤维状体,取白粉菌无性世代于载玻片上,滴加1滴3%KOH溶液,盖上盖玻片,10×40倍光学显微镜下观察。

1.2.3 致病性检测

按照科赫法则利用喷雾法作白粉菌回接试验,检验白粉病病原菌致病性。取分离纯化后南瓜叶片白粉菌单菌落于吐温20中,制成2.5×105~5.0×105个·mL-1孢子悬浮液。种植20株南瓜幼苗。当植株长至两片真叶时,取10株幼苗喷施孢子悬浮液于南瓜叶片上,10株幼苗喷施无菌水滴加吐温20溶液作对照。将处理后植株幼苗置于25~30℃、湿度80%以上环境中,观察病原菌发病情况,确定其致病性。

1.2.4 白粉病病原菌分子鉴定

美洲南瓜白粉病病原菌总DNA提取:采用改良CTAB法提取白粉菌总DNA[11]。

ITS序列PCR扩增引物与程序:利用真菌核糖体ITS区段通用引物ITS1、ITS4作PCR,序列为:ITS1(5'TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3')和 ITS4(5'TCCTCCGCTTATTGATATGC 3')。 PCR 体系 为:10×Buffer 2μL,dNTP 2μL,DNA模板1.2μL,上下引物各0.8μL,Taq酶0.2μL,ddH2O 13μL。PCR反应条件为:预变性94℃5 min;变性94℃30 s,退火50℃ 30 s,延伸72℃ 45 s,35个循环;再延伸72℃,10 min。

凝胶电泳检测:取3μL PCR产物,EB染色,1%琼脂糖凝胶电泳检测,通过琼脂糖凝胶成像系统观察成像结果。

PCR产物回收与载体连接:参照胶回收试剂盒(购自北京全式金生物技术有限公司)说明操作,利用胶回收产物与T3载体连接,转化大肠杆菌感受态细胞,通过蓝白斑筛选方法挑取阳性单克隆,菌液PCR检测阳性菌落,送至北京华大基因科技有限公司正反双向测序。

序列分析:将南瓜白粉病病原菌ITS序列利用BLAST在NCBI核酸数据库中搜寻比对,使用DNAMAN将软件作序列比对分析。Mega 5.0邻接法(NJ)构建系统发育树。

1.2.5 白粉病病原菌生理小种鉴定

采用国际通用13个甜瓜白粉病生理小种鉴别寄主。通过寄主分析不同白粉菌生理小种抗感反应以区别本试验中感染南瓜白粉病病原菌生理小种,寄主对不同生理小种抗感反应表现见表1,每一品系鉴别寄主种植10株。植株长至4叶1心时取分离纯化后南瓜叶片白粉菌于吐温20中,制成浓度为2.5×105~5.0×105个·mL-1悬浮液,喷雾法喷湿鉴别寄主叶片,温度25~30℃,湿度80%以上,接菌10 d后观察鉴别寄主发病情况。鉴定标准、病情指数(DI)计算参照文献[12](见表1、2)。

病情指数(DI)计算如下:

DI=Σ(sini)·(5N)-1·100

式中,si为发病等级,ni为相应发病等级植株数目,N为调查总株数观测量。0<DI≤40时为抗病,记为R;40<DI<60时为中间型,记为H;DI≥60为感病,记为S。根据甜瓜鉴别寄主抗、感反应鉴定白粉病菌生理小种。

1.2.6 病原菌鉴定在种质资源开发中的应用

利用分离纯化后白粉菌对64份美洲南瓜种质资源在成株期作抗性鉴定,条件与生理小种鉴定接菌试验一致,接菌20 d后鉴定64份种质资源抗感病情况。鉴定标准参照李锡香[12]等研究(见表2)。病情指数(DI)计算同1.2.5,根据病情指数计算结果判断种质资源抗性表现。

表1 甜瓜白粉病生理小种鉴别寄主及其抗感反应Table1 Identification of host racesof melon powdery mildew and its anti-influence

表2 植株抗感白粉病情况鉴定标准Table 2 Identification criteria for resistance to powdery mildew in plants

2 结果与分析

2.1 病原菌形态特征

取分离纯化后白粉菌在10×40倍显微镜下观察分生孢子、纤维状体和分生孢子梗形态(见图1)。分生孢子呈广椭圆形,长(28.61±3.51)μm,宽(19.14±2.15)μm。病原菌分生孢子内均含明显纤维状体,每个分生孢子内含纤维状体1~10个,平均5个(见图1a)。分生孢子梗由孢子串生形成,长(98.54±13.65)μm,宽(13.94±1.78)μm(见图1b)。通过以上形态特征观察初步判断,此白粉菌为单囊壳白粉菌(Podosphaera xanthii)。

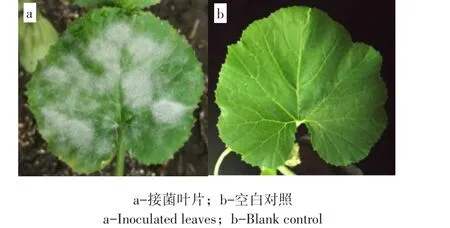

2.2 病原菌致病性

将纯化后白粉病病原菌悬浮液喷雾接种“JIN-234”南瓜幼苗叶片,6 d后叶片表面出现圆形白色粉状斑点,10 d后植株叶片白粉斑点逐渐聚集成片(见图2),发病状态与自然发病情况相似。再次镜检发病植株白粉菌,其分生孢子等形态特征与自然发病植株表现一致,表明其仍为单囊壳白粉菌(Podosphaera xanthii)。

图1 病原菌形态观察Fig.1 Morphological observation of pathogens

图2 南瓜幼苗接菌10 d后植株感病情况Fig.2 Situation of susceptible plants after 10 d of pumpkin seedlings inoculation

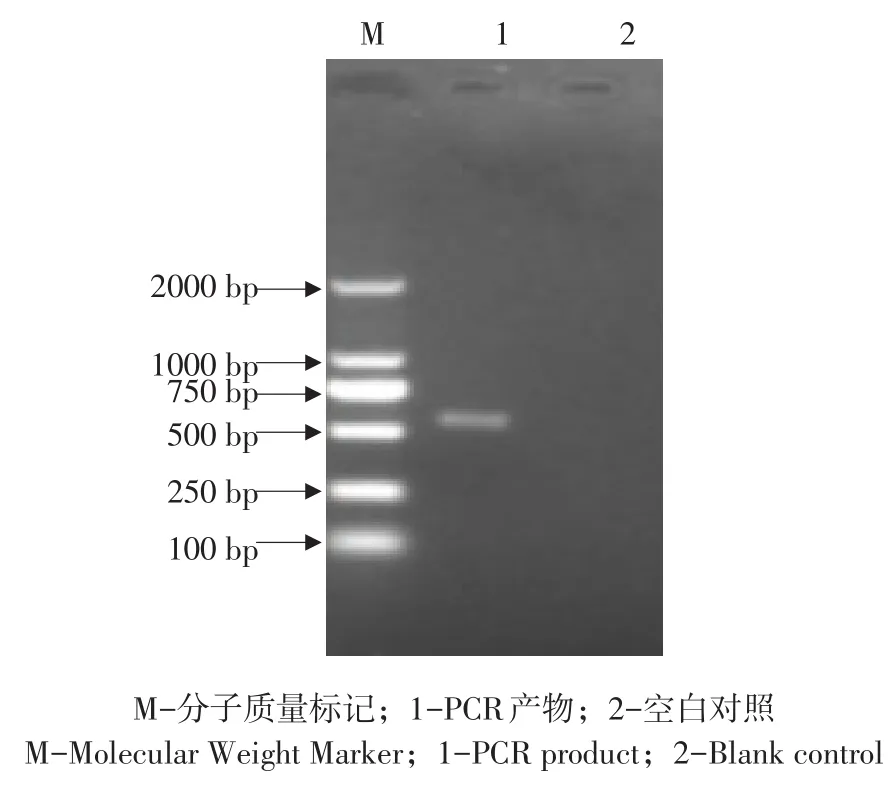

2.3 病原菌分子鉴定

利用改良CTAB法提取南瓜白粉菌总DNA,利用通用引物ITS1、ITS4扩增得到长度约564 bp DNA片段,电泳结果见图3。

图3 白粉菌DNA扩增结果Fig.3 DNA amplification results of powdery mildew

该序列GenBank授权登录号为MH084745。NCBI上BLAST分析发现,南瓜白粉病病原菌ITS核苷酸编码序列中1~29位为18SrDNA部分序列,30~207位为ITS1区段序列,208~361位为5.8SrDNA全序列,362~505位为ITS2区段序列,506~564位为28SrDNA部分序列。运用DNAMAN将序列与侵染瓜类白粉菌其他序列比对,结果见图4。结果表明南瓜白粉菌与Podosphaera xanthii序列一致性高达99%,同源性较高。系统发育树结果可见图5,南瓜白粉菌ITS序列相比于E.cichoracearum、E.polygoni、L.taurica序列,其与苦瓜单囊壳(Podosphaera xanthii PM2)、甜瓜单囊壳(Podosphaera xanthii PMJS1)、美女樱单囊壳(Podosphaera xanthii MUMH808)、棉叶膏桐单囊壳(Podosphaera xanthii JG1)、红雀珊瑚单囊壳(Podosphaera xanthii ET1)等同缘关系最近。通过分子鉴定进一步证明侵染南瓜白粉病病原菌为单囊壳白粉菌(Podosphaera xanthii)。

图4 同源序列比对(红线区域为保守区域)Fig.4 Comparison of homologoussequences(The red line area is a conservativearea)

图5 根据ITS序列构建南瓜白粉菌系统进化树Fig.5 Phytophaga phylogenetic tree constructed based on the ITSsequence

2.4 病原菌生理小种

采用孢子悬浮液喷雾法,将纯化的南瓜白粉病菌接种于13个国际通用鉴别寄主叶片上,通过寄主对不同白粉菌生理小种产生的抗感反应区分本试验中感染南瓜的白粉病病原菌生理小种,鉴定结果见表3。

观察发现不同寄主抗感反应差异明显,其中鉴别寄主Iran H、Top mark、Vedrantais、Nantais Oblong接种白粉菌10 d发病,出现肉眼可见近圆形粉状斑点;20 d充分发病,整株植物叶片及茎干布满白粉,感病严重。而寄主PMR45、PMR5、WMR29、Edisto47、PI414723、MR1、PI 124111、PI124112、PMR6叶片并未出现白粉菌侵染症状,表现较强抗病特征。对比表1抗感反应,确认南瓜基地白粉病病原菌生理小种为单囊壳白粉菌中的2France。

表3 鉴别寄主对南瓜白粉病菌抗感反应Table3 Identification of hosts''resistanceto powdery mildew of pumpkin

2.5 病原菌鉴定在种质资源开发中的应用

利用分离纯化的白粉菌2France生理小种对64份成株美洲南瓜种质资源作接菌试验,接菌后20 d鉴定植株抗病等级,结果见表4。不同品系抗病情况不同。高感品系如图6a和6b所示,基部老叶整片叶覆满白粉,枯黄变脆,顶端嫩叶也散布白粉菌斑,主蔓和部分叶柄均有白粉菌斑附着;高抗品系植株无明显菌斑(见6c和6d),叶片依然呈绿色。根据种质资源抗病情况,0<DI≤20时为高度抗病品系;80≤DI为高度感病品系。64份种质资源中筛选出15份高感病品系和13份高抗病品系(见表4)。

图6 种质资源中高抗和高感品系Fig.6 Resistance and sensitive plants in Cucurbita pepo strains

表4 64份不同品系美洲南瓜接菌后抗病性鉴定Table 4 Reactions of resistance of 64 strains of Cucurbita pepo after infection

3 讨论与结论

单囊壳白粉菌属于白粉菌目(Erysiphales)白粉菌科(Erysiphaceae)单囊壳属(Podosphaera),寄主范围广泛分布于黄瓜、南瓜、甜瓜、西瓜等作物上。感染葫芦科白粉病病原菌在无性形态上不易区分,通过分生孢子是否具有纤维体方法区分P.xanthii(有纤维体)和E.cucurbitacearum(无纤维体),Ballantyne证实该区分方法准确可行[13]。臧全宇通过有无纤维状体鉴定杭州甜瓜白粉病属于Podosphaera xanthii[14]。本研究观察南瓜白粉病形态,分生孢子呈广椭圆形,内含纤维状体,判断其属于单囊壳白粉菌(Podosphaera xanthii)。

rDNA序列克隆和分析手段广泛应用于病原菌分类。rDNA序列包括转录区和非转录区,转录区包括18S、5.8S、28SrDNA序列,而其中ITS序列进化速度快,具有保守性,在不同科属种水平上具有特异性,因此通过设计引物比对分析病原菌ITS序列可有效鉴定病原菌分类。张怡等通过分析小麦白粉菌ITS序列,认为小麦白粉菌进化可能与其小种进化有关[11]。马原松等分析河南白粉菌ITS序列,为病原菌系统分类鉴定及发育等研究提供依据[15]。本试验通过ITS序列比对及进化树分析发现,南瓜白粉病菌与Podosphaera xanthii MUMH808,Podosphaera xanthii PM2, Podosphaera xanthii JG1,Podosphaera xanthii ET1,及Podosphaera xanthii PMJS1的ITS序列高度同源。同时通过系统进化树分析,本试验中白粉菌与Podosphaera xanthii聚类在同一分支,进一步确定南瓜白粉菌属于单囊壳白粉菌(Podosphaera xanthii)。

白粉病菌生理小种种类多样,分化快。同种植物不同时间致病生理小种不同。马鸿艳等2008年调查东北农业大学园艺设施基地致病甜瓜白粉菌生理小种为单囊壳白粉菌2France,而2009~2010年2France未出现,其致病生理小种为单囊壳白粉菌race1和raceN1[9]。Mohamed等发现苏丹夏季白粉菌优势小种为单囊壳白粉菌race1,冬季优势生理小种则为单囊壳白粉菌race2[16]。国内不同地区同一作物感染生理小种不同。北疆地区甜瓜、籽用西瓜白粉菌生理小种及淮北市甜瓜白粉菌生理小种均为单囊壳白粉菌race1[17]。海南省三亚地区西甜瓜优势小种为单囊壳白粉菌2France。南疆地区甜瓜、籽用西瓜白粉菌生理小种则为单囊壳白粉菌race5[6]。不同设施栽培条件下,感染同种作物的生理小种不同。甘肃皋兰县什川镇露地甜瓜致病菌为单囊壳白粉菌race1,而温室甜瓜致病菌为单囊壳白粉菌2France。靖远县东湾镇露地甜瓜致病菌为单囊壳白粉菌race1,而大棚甜瓜致病菌为单囊壳白粉菌2France和race7[7]。白粉病菌生理小种进化快,发病时期和发病地域不易确定,需及时、长期鉴定生理小种,观察其演替情况。因此本研究将连续多年监测向阳镇南瓜基地,密切关注生理小种种类及分布变化。

近年来不同葫芦科作物中抗白粉病种质资源研究均有报道。马鸿艳等鉴定109份甜瓜种质抗白粉病情况,得到19份抗病材料,20份感病材料[18]。左洪波等鉴定51份黄瓜种质资源材料白粉病抗性,得到3份高抗材料,未发现高感病材料[19]。刘鸣韬等鉴定38份南瓜种质白粉病抗性,得到3份高抗材料,21份感病材料[20]。本研究利用鉴定出的白粉病病原菌接种64份南瓜种质资源,得到高抗材料13份及高感材料15份。该研究为挖掘南瓜抗性种质资源材料,抗病基因克隆及培育抗白粉病南瓜新品种等奠定基础。