西藏题材绘画中西藏传统图式的转换创作范式研究

边巴琼达

(西藏大学艺术学院 西藏拉萨 850000)

引言

韩书力(1948-)的作品《祝愿吉祥》(见图1),曾前后两次刊载于《美术》期刊[1]。同一幅作品,在国内备受关注的艺术专业期刊《美术》上前后两次刊载,实属难得。这或许说明作品的内容及表现风格,符合期刊所推崇和认可的价值,同时,也证实了这幅作品在当时体现出了特别的艺术潮流而广受专业编辑的偏爱。

通读这幅作品,目光所及便是西藏传统佛教艺术的造型特征:侧面站立式半身像的主体形象,宛如呈礼佛姿势的石质佛像;简化的轮廓细节,犹如西藏摩崖石刻结实又肃穆的外形气质;笼罩在朦胧雾状光环之中,有顶髻的黄色面容,泛着一缕金光,显现出祥和与平静;在优雅且凝重的侧面脸部上,刻画了正面的弓形眼①西藏唐卡绘画中,佛像眼睛造型的分类术语。。躯干形体和手臂造型部分,如同西藏传统唐卡《魔女仰卧图》②《魔女仰卧图》,民国时期作品,布面彩绘187x77.8cm,西藏博物馆藏。的创作手法,绘满了来自西藏传统壁画中富有叙事特征的许多图像,包括身着绛红色僧衣的各态人物、造型简约的树木、由层层装饰化弧线组合而成的湖泊,以及佛教故事中经常出现的佛龛、鹿、马、象等动物和象征符号③明显具有江孜白居寺吉祥塔和夏鲁寺壁画的造型特点。。作品在庄重典雅的氛围中,有序地编排了许多非标准又模棱两可的西藏传统宗教图像,从而构建出作品的主体形象特征。云雾花朵散放般的圆光和虚幻的眼神,以及去除艳丽色彩的古朴和沉稳色调,使作品表现出了难以言表的神秘气息。

图1 韩书力《祝愿吉祥》1999年,布面重彩64.5x91cm

这幅非藏族画家的作品,在表现技法上,从画面的色彩色调至具体形体造型,饱含着西藏传统绘画的造型特征和艺术手法,同时融入了传统中国画和水彩画的技法特点。作品利用藏传佛教的各种宗教形象和符号,运用重组和融入方法,建立起画家个人的艺术形式风格。

除了许多藏族艺术家外,长期在西藏生活的汉族艺术家,如余友心、韩书力、翟跃飞、李知宝等所创作的作品都大量借鉴了西藏传统艺术的图像样式。2004年5月,在北京中国美术馆举办的“雪域彩练——西藏当代绘画邀请展”时,11位参展艺术家的所有作品都有上述创作方法特点[2]。因而被评论为“探索具有西藏特色的艺术样式”[3],评价为“形成自己具有强烈地域特征的艺术语言和风格”。“非常西藏化的独特魅力”[4]。如何在中国艺术变革的环境中,逐步形成西藏传统图像样式的转换创作范式?作品又表达了什么样的内涵?这一特殊的艺术风格,其发展历程又是如何?这一系列问题值得我们认真研究。

一、萌芽的起始——壁画临摹运动

1981年,《美术》第四期封面刊发了何琦(1949-)临摹拉萨大昭寺壁画的作品《火渡度母》①该标题非常奇怪,概念不符合藏传佛教造像冠名原理,显然是临摹者改编的。(见图2),并发表了两篇相关文章[5]。文章粗略地介绍了西藏壁画和传统艺术的历史及相关信息,同时刊载了多幅临摹西藏壁画的其他作品。这是自1954年刘艺斯(1907-1964)发表西藏传统艺术相关文章和西藏主题作品[6]之后,在主流艺术专业期刊上,重新出现的介绍西藏传统艺术、评价西藏文明的作品。西藏传统艺术作品,刊发在有影响力的美术专业期刊封面上,是对西藏佛教艺术及其重要艺术价值的肯定。自此以后,主流艺术界对西藏传统艺术的态度开始出现了转变。

1976年随着“文革”的结束,政治环境逐步趋向相对宽松,随之而来的传统文化价值复归,使得中国各地开始利用各种方式恢复和保护传统艺术。尤其是恢复了20世纪50年代对古代佛教石窟的勘察和临摹壁画的传统,逐步使之国家体制化②上世纪50年代,文化部组织开展古代石窟勘察与壁画临摹工作,中央美术学院等艺术专业院校和机构曾多次组织人员前往敦煌、麦积山、炳灵寺、永乐宫等进行壁画临摹与勘察。著名画家吴作人、李可染、罗工柳、詹建俊、叶浅予等都曾参与了这个活动。“文革”后,这一“师古以更新”的传统方法在美术学院重新得到了延续,这一方法所取得的广泛效益也得到了相关机构和艺术家的认可,进而变成了常态化。。经历了“文革”巨大的破坏之后,曾经辉煌的西藏传统艺术濒临失传,古代建筑成了饱经摧残的断壁残垣[7]。

图2 1981年《美术》期刊封面及李琦《火渡度母》

上世纪50年代初,根据文化部临摹古代寺院项目,西藏自治区文化厅和西藏自治区美术家协会抢救性地组织艺术家临摹了西藏部分古代寺院的壁画。在此期间,艺术家们不仅勘察了拉萨市内的寺院古迹,还深入各地考察遭受了巨大破坏之后的古寺。通过收集与整理西藏传统艺术,在中国中心城市举办了西藏壁画展览等艺术展览[8]。当时,在西藏的艺术家们纷纷参与勘察和实际临摹活动①除了许多藏族画家之外,杨树文、李琦、韩书力、李彦平、裴庄欣、曹勇、于小冬等画家先后参与了临摹西藏传统壁画活动。。尤其是来自汉地的艺术家,经过实地考察和临摹实践,体会与中原美学体系截然有别的西藏传统艺术作品[9],从中领会不同的审美、章法、造型特点,以及色彩色调,感受古老画面营造的特殊气氛。通过参加项目,画家们有了具体的感受与体验,获得了了解、研习西藏独特传统艺术的难得良机。与此同时,部分艺术家开始涉足收集和收藏西藏艺术作品:唐卡、石刻、擦擦、面具、木刻经版以及风马旗等。接触被称为民族“民间艺术”[10]的丰厚的西藏传统艺术,不仅提升了他们对西藏传统艺术的理解,还对日后形成个人艺术风格起到了无法替代的重要作用。

二、社会主义现实主义——谨慎的借鉴

不同于短期赴藏采风类型的艺术家,长年生活和工作在西藏的援藏画家和美术官员,既掌握着国内美术院校传授的艺术知识,同时也掌握着国家艺术体制的众多资源和权利。随着接触西藏丰富的视觉文化的机会不断增多,主流艺术界对传统艺术越来越重视,越来越多的艺术家愿意尝试去了解和认识西藏传统艺术的独特价值。进而他们有意识地把一些传统图式和风格样式引入到各自作品创作中,逐渐形成具有地域文化特点的作品面貌。

1979年,画家叶新生②②叶新生,别名叶星生、叶欣生,生于四川成都,1961年进藏,曾先后任职于西藏自治区展览馆、西藏自治区群众艺术馆、北京中国藏学中心等单位。运用中国画的工笔画重彩平涂和渲染技术方法,同时借鉴西藏唐卡绘画棉布为底的画布处理方式,创作了展现西藏特有的风俗活动的作品《赛牦牛》(见图3)。这幅典型的社会主义的现实主义作品,表现欢呼雀跃、热情欢乐的藏族劳动人民,驾着奔腾的牦牛,笑容满面地追逐美好的新社会生活。作品在全国美展中获得嘉奖[11]。在创作手法上,画家自称受到布达拉宫壁画的影响③叶星生雅昌个人博客:我的代表作——布画《赛牦牛》“在构图上我借鉴了布达拉宫司西平措回廊壁画的特点,运用了国画中大片留白的方式来营造想象的空间。”网址:https://blog.artron.net/space-769869-do-blog-id-1025611.html.。并且为了在画种上有别于中国工笔画及显示特殊化,与黄素宁(1950—)作品《支援解放军进藏》一样,特意在分类上标注为“布画”[12]。然而,仔细阅读这幅作品,从整体画面经营、色彩色调和具体造型,以及绘画的表现方法,都明显流露出当时转型的中国传统工笔重彩绘画的特点与手法,与西藏传统绘画的造型、色彩以及技法相去甚远。1985年,人民大会堂西藏厅壁画《扎西德勒》《望果节》等,作为当时国家重要工程项目,分别由叶星生和诸有韬(1935—)等在藏画家来设计和制作[13]。其壁画应用统一的绘画表现风格:在现实主义的写实造型基础上,结合装饰图案化的手法④自1979年张仃以装饰化风格创作完成北京首都国际机场大型壁画《哪吒闹海》《巴山蜀水》等作品后,中国开始盛行此类创作手法。特别是曾引起国内外业界巨大关注的袁运生的《泼水节生命的赞歌》对其起到了推动作用,同时,融入了少数民族主题壁画,在表现形式上起到了范本作用。,添加一定的西藏传统纹饰符号,继续展现革命现实主义的主题内容,谱写载歌载舞、欢乐祥和的“新”西藏景象。

图3 叶新生《赛牦牛》1979年,布画120x64cm 中国美术馆收藏

韩书力在大量素描写生基础上,运用中国画技术与写实手法,创作了《毛主席派人来》、连环画《会说话的琴轴》[14]和《猎人占布的故事》[15]等作品。然而随着中国艺术的转变和对传统艺术的珍视,画家逐步改变创作表现手法,消减写实造型的明暗塑形方法,朝向更为平面和线条化的传统绘画手法,引入更多的中国传统图式和符号来达到作品装饰唯美化。1982年,他的连环画作品《邦锦美朵》在采用中国画技法与材料基础上,套用原始彩陶纹样、战国漆画、古代画像砖造像等中国传统艺术图像,并且加入印度古代绘画与造像样式①《邦锦美朵》第32、33幅作品的画面背景,完全是印度古代庙宇——卡吉拉霍神庙的造像。,以及部分西藏传统图式纹样,来展现旧社会阶级斗争主题,得到了主流艺术界的赞誉并获得殊荣[16]。

图4 强桑《欣欣向荣》1979年,布面胶彩

过去被认为主要服务于宗教的西藏传统艺术[17],要获得主流美术的认可,需要从许多方面来改变。首先,在内容上,需要去除宗教内涵以适应主流意识形态的艺术价值观。也许是出于特定身份或文化自我认同的本能,以及民族艺术深厚的情感和使命感,西藏本地的藏族画家,较早地重视传统艺术表现语言的应用,大胆地试验传统语言的转换,以此创作表现非宗教含义的作品:早在1979年,藏族画家强桑(1952—)运用传统唐卡的平面填色和线描染色技法,同时借鉴坛城图式,创作了社会主义现实主义所倡导的主题作品《欣欣向荣》(见图4)。作品在内圆外方的构图里,黑色厚实的西藏牦牛与绰约多姿的牧女挤奶造型,犹如坛城中的主尊,居于正中而成画面中心。在其周围有艳丽多彩又千姿百态地制作传统奶制品的牧女,环促成为内圆图形。坛城四方城门的空间里,分别绘有丰富多彩的西藏传统艺术:绘画、制陶、编织和手工金属器皿制作及人物。同时利用画面四隅,依次绘制了高原上的四畜。从而把西藏独特的劳动生产的景象,精巧地安排在传统宗教绘画坛城图式里。作品以细密的传统植物纹饰构成背景,具有写实造型的人物和器具等,从整体构图、图像样式、色彩色调、绘画技法都应用了较为纯粹的传统唐卡绘图方法。作品利用藏族传统绘画图式和技法,在创作主题内容上融入当时颂扬的劳动生活,灵活地表现非传统宗教内涵。这幅作品的创作方法,对传统艺术的图式和表现方法适应新的艺术价值,探索新道路具有开创性意义。新颖的作品在当年全国美展中获得了嘉奖[18]。1982年,藏族画家阿尤布(1962—)的作品《制陶》(见图5),同样在参照坛城图式的基础上,借鉴了西藏木质家具的传统彩绘图形和艺术手法。作品在典型的传统方桌彩绘构图结构上,绘满吉祥图案,以飞天女作背景,同时运用传统的平面色彩和金色线条勾勒方法,创作了表现勤劳又幸福的藏族师徒两代制陶的劳动者作品,也在全国美术展览中获得了殊荣。[19]

图5 阿尤布《制陶》1982年,布面胶彩110x110cm

在上世纪70年代末,从小对传统西藏艺术耳濡目染的藏族年轻画家,在时代转型与艺术价值体系变革中,运用自己的才能和智慧,把西藏传统艺术创新性地融入到了社会主义现实主义主题创作中,既恪守独特的文化脉络,同时又创作出了具有别样艺术形式的作品。这些藏族画家的作品,充满了自信,具有较高的艺术价值,把传统西藏艺术的样式特点、绘画方法直接应用到了艺术创作之中。这与同一时期的《赛牦牛》和《邦锦美朵》等截然不同,后者在作品整体构架上,很难见到西藏传统艺术形式的遗风。藏族年轻艺术家们的探索性作品,对西藏传统艺术里融入新内容和思想,以及艺术创作的多种可能性,提供了重要经验。上个世纪70年代末至80年代初,被主流认可且获奖的援藏艺术家们,虽然参与了临摹西藏传统壁画的活动,也收集和整理了一些西藏传统艺术素材,但所创作的作品只是把“民间艺术”的样式和方法融入到社会主义现实主义主题里。这些仅仅是一种谨小慎微的尝试,其艺术方法仍处于萌芽期。作品的创作全然依托学院写实绘画和中国画的技术,以此来架构作品的创作基底。西藏传统艺术还未能对他们产生实质性影响。此时,藏族画家们则运用特定地域的题材与艺术表现手法,逐步建立起了西藏“特色”绘画面貌,从而展现出了与众不同的绘画视觉景象。因其主题内容合乎艺术创作的主流意识形态,又有美学思想的融合和作品面貌的民族地域特点,因而在全国性的美展中屡获嘉奖,进一步推动了传统艺术方法的转型。

三、现实主义主题创作——传统语言的转换范式

改革开放以后,欧美各种艺术逐步被引入封闭许久的中国。各种非社会主义现实主义的艺术,陆陆续续地出现在中国,这些标新立异又截然不同的艺术,吸引了当时年轻的艺术家。受其影响,众多的艺术家不再满足于已有既定的艺术体系,尝试探索新的艺术形式和价值体系。在寻求独特风格与形式的过程中,艺术创作的方法和表现内容也发生了显著的变化。20世纪80年代,受到19世纪法国现实主义绘画影响的陈丹青(1953—)的系列作品《西藏组画》备受关注,既推动了写实绘画中刻画平凡现实生活的作法,也激起了中国艺术界对西藏主题的热情。

从20世纪80年代开始,在西藏艺术家的作品中,越来越多地出现了西藏传统壁画与唐卡佛像的样式。在表现方法上,明显受到了西藏传统艺术的直接影响,进而出现临摹西藏传统壁画的风气。习惯于创作主旋律主题和写实创作方法的画家,通过不断研习藏族传统艺术,其作品的面貌也渐渐地发生了转变。许多生活在西藏的艺术家,在《西藏组画》的以现实主义表现西藏的热潮中,尝试引入西藏传统艺术样式,从而建立不同于写实油画创作的表达方法。

1982年,韩书力的现实主义国画作品《定情》[20],展现了尚未过门的新娘在订婚时插上五彩的“榙达”①在藏族婚礼、祈祷、招福等仪式活动中,经常使用的一支系有彩色哈达、小铜镜和绿松石等物的箭。,表现了西藏独特的婚俗仪式。作品在富有地域文化特点的气息中,表达平凡生活中的世俗人情。在绘画手法上,运用中国传统工笔重彩的线描与敷设重色方法,以及特意制作的肌理化平面装饰造型,来塑造身穿西藏牧区服饰的主体人物。人物跪坐在具有西藏纹样特点的仲丝上②1976年,黄素宁的作品《支援解放军进藏》同样绘有西藏仲丝。。虽然在表现方法上消减了写生化的写实绘画手法,从而试图趋近传统艺术的形式特点,但从画面整体布局、人物形象的塑造和各种器具的刻画,以及描绘细小物件中寓意“新社会”的糖果等仍然带有明显的学院写实绘画和主流艺术的意识痕迹。作品虽然阐述西藏特定主题,但在表现形式上还未能有效地吸取西藏传统艺术的养分。

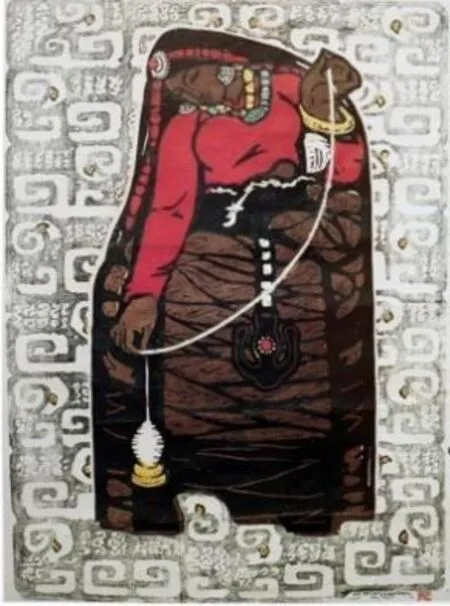

版画艺术家罗伦张(1940—)在现实主义主题创作中,也较早注重借鉴传统造型,创作的表现手法也趋向平面化和装饰化。1982年的作品《云端》(见图6)以归纳变形和图案化的成群羊羔为背景,运用粗重的线条和简洁厚实的形体,刻画了犹如西藏佛教造像中站立的菩萨,呈现出粗中带细又曲线优美的牧羊女造型。这幅表现身着传统服饰,佩带各种色彩艳丽的传统饰品的牧女,在日常牧羊生活中捻毛线的生动景象,如同一曲欢乐的高原牧歌,受到了众多的赞誉,并在全国版画展览中获得了嘉奖。[21]

图6 罗伦张《云端》(版画)1982年,64x47cm中国美术馆收藏

1986年,藏族画家昂桑(1962—)的《小羊羔》(见图7),与强桑与阿尤布一样,借鉴传统西藏绘画图式来构建作品。然而昂桑作品中的核心人物,已经不再是革命现实主义所一贯塑造的喜逐颜开,也不是基于写生式现实主义的写实造型,而是根据作品整体的构图安排,把形体造型加以归纳和变形,使其具有了唯美的装饰化和图案化效果。这幅作品洋溢着现实主义情感,表现了清纯的牧羊女细心喂养小羊羔的动人画面。深受大昭寺古典壁画影响的画家①昂桑和画家阿尤布曾在上世纪80年代初临摹过拉萨大昭寺的古代壁画。根据对昂桑的采访内容整理。采访时间:2018年3月8日。采访地点:西藏拉萨市仙足岛东区鲁固茶馆。,作品整体色调趋向非艳丽,从而传出更多的西藏传统古老壁画的沉稳与古朴气质。1989年,画家计美赤列(1961—)的作品《骑射》,其主体形象与画面布局,不再拘泥于学院写实绘画方法。画家利用西藏传统黑底唐卡与壁画的绘画方法[22],又借鉴传统绘画的画面布局,创作了穿着正统西藏传统服饰,骑着牦牛射箭的藏族人物群像②骑牦牛射箭的场景,应属画家个人杜撰。西藏有骑马射箭的古老传统,且一直延续至今,但骑牛步履过于颠簸,无法完成射箭动作。因此,西藏只有骑牛速度比赛而无射箭活动。。虽然与叶新生的作品《赛牦牛》题材内容相近,但这幅作品的重点立意在于呈现西藏独特的风情与传统文化,而不再是塑造和表现明亮欢快的乌托邦理想世界。1997年,表现西藏男女含蓄情感的作品《太阳与月亮》显现出了融合西藏传统绘画的图形样式,以塑造艺术家个人的绘画风格。多年生活在西藏且被西藏传统艺术所熏染的余友心(1940—),于1991年发表的作品《哺》[23],从画面布局至具体的造型,完全参照了古代西藏壁画的图式[24],又结合水彩画和传统中国画的技法,利用动物的描绘,来表现纯朴母爱的现实主义内涵。1992年,韩书力的作品《藏女与水》(见图8)展现了西藏不同地区的风貌与特点,与十年前的《定情》相比,显然在表现方法上有了较大的变化。作品在人物造型和景物,画面色调等诸多方面更加明显地贴近西藏传统艺术,并且较成熟地形成了个人艺术创作样式。嘎德(1971—)的《放风筝的季节》[25]仍然是表现西藏独特风情的现实主义之作。在创作方法上借用了许多西藏传统图像样式之外,主体形象套用乔托(Giotto di Bondone,约1266—1337)作品《圣方济各接受圣痕》[26]的人物造型,而且利用中国画的材料与技法,在画面整体处理上,有意制作了富含西藏古代壁画特征的视觉效果。

运用中国画的革命现实主义方法,表现解放军与藏族牧民的互助景象而成名[27]的画家李知宝(1952—),也越来越深地被西藏传统艺术所吸引,其绘画创作的形式与语言,乃至绘画材料都受到了藏族传统艺术极大影响[28]。1995年,作品《秋山圣水》中在运用中国传统绘画颜料的基础上,融合西藏传统壁画的矿物颜料,混合着学院中国画的方法与藏族传统绘画造像特点,在泼墨与水彩绘画技法混合中,创作了具有写实牧女与宗教造像特征混合的画面形象。2003年创作的《随行》和《如影》等一系列作品,除了受西藏传统艺术图式的影响和陈丹青式地再现西藏牧民的形象之外,画面中还掺合着非现实的魔幻意境。

图7 昂桑《小羊羔》1986年,布面胶彩100x100cm

图8 韩书力《藏女与水》1992年,布面重彩80x299cm

2003年曾获中国油画奖的《古海云舞》,创作取材显然受到了西藏阿里古格王朝都城壁画中“宣舞”[29]的影响。画家计美赤列在沉稳古朴的画面中,装饰平面化的造型与写实形象,运用油彩来表现藏族古老独特的歌舞表演,从而展现西藏特殊的人文风情与深厚的文化底蕴。

随着藏族传统艺术逐渐被主流社会所认可和重视,这种创作范式的现实主义题材,呈现政治化的宏大历史场景。2007年,李知宝运用矿物颜料,混合套用阿里寺院传统壁画图式与唐代中国画的图式手法,创作了巨幅作品《盛世庆典》①壁画作品《盛世庆典》的作者是李知宝,助理为尹文涛和范君。作品媒材,布面矿物色,尺寸:200X600cm创作时间:2007年,西藏自治区政协收藏。(见图9),以表现7世纪吐蕃与唐朝的联姻景象。在艺术表现方法上,把两种不同文脉的传统艺术图式拼合在意识形态化的主题内容叙述中。这种简单的嫁接,以及粗陋的技术,无法达到艺术创作和谐与紧密的效果,既没有了传统艺术的融会贯通,也缺乏探索艺术语言的深沉表达。

2009年,韩书力重绘《毛主席派人来》并取名《高原祥云——和平解放西藏》,这幅作品与以往的作品有着截然不同的表现方法,弥漫着勉唐风格②是15世纪勉唐巴·勉拉顿珠所开创的画派风格,经历代唐卡画家的传承发展,一直延续至今。的云彩场景。虽有隐约可见的写实化人群,但整体画面明显增加了西藏传统绘画的样式,消减了中国画的水墨审美情趣,并把此前的俯视观看视角,改变为平视位置。

2013年,叶星生绘制《陈毅进西藏》“红唐卡”[30],这是西藏自治区重大文化建设项目“百幅新唐卡工程”的成果③“百幅新唐卡工程”是自治区党委、政府批准实施的重大文化建设项目,是建设中华民族特色文化保护地的重大举措。该工程由“西藏和平解放60年”“大美西藏”“人文历史西藏”三部分组成。于2012年5月正式启动实施。之一。该项目由韩书力担任艺术专家委员会主任,组织各地的画家进行系列创作。在雄厚经济实力与行政力量支持下,全面地把传统西藏绘画的内容加以改观,展现主旋律的歌功颂德主题。过去被认为服务于西藏宗教的传统绘画艺术,又一次转向了意识形态宣传服务。社会主义现实主义艺术,再一次以运用西藏传统绘画的图式方法,出现在21世纪中国主流艺术中。

图9李知宝《盛世庆典》(局部)2007,布面矿物色200X600cm西藏自治区政协收藏。

四、塑造现代主义——传统艺术图式的“现代化”

改革开放以来,除了满怀感染力而易于理解和接受的现实主义艺术进入中国外,欧美现代主义与后现代的艺术形式和思想也迅速涌入中国艺术界。随着艺术创作环境趋向相对宽松,逐步出现了多样化的趋势。在欧美艺术的巨大影响下,年轻艺术家的艺术创作则追寻独特性与个性化,从而在中国涌现出了各种新潮艺术运动④出现了中国“85新潮美术”等艺术运动及各种现代艺术群体。。地处偏远的西藏,同样受到了当时艺术潮流的影响。

1985年,国际知名的美国艺术家劳生柏(Rob⁃ert Rauschenberg,1925—2008)国际巡展,在北京和拉萨也举办了个人展览。来到拉萨的劳生柏,不仅带来了众多作品,还展出了他就地取材所创作的作品。期间,他与当地艺术家进行了交流讨论。这位被认为挑战美国抽象表现主义的艺术家,展出的作品和创作观念对当时西藏的艺术家们造成了不小的冲击。随后,旅居国外又注重东方精神的著名现代主义画家萧勤(1935—)、台湾著名画家刘国松(1932-)也相继来到了西藏,在拉萨举办多场艺术交流活动,介绍欧美现代艺术和个人艺术创作。海外艺术家的作品展览和艺术交流,对拓展西藏艺术家们的艺术视野,思考、探索艺术创新起到了推进作用。

在欧美艺术和现代主义艺术的影响下,许多艺术家的创作主题和形式也渐渐发生了转变,对西藏传统艺术的态度也发生了巨大变化。自愿进藏的年轻艺术家们思维灵活敏捷,乐于接受新的艺术形式,并对艺术创作的新尝试充满激情。

1983年进藏的李彦平(1957-),应是最为激进的现代主义画家。他的作品运用传统中国画材料,实践全新的艺术观念和形式,尝试创作抽象化的水墨绘画,从题材到创作手法,甚至是作品的审美倾向都与当时循规蹈矩的学院现实主义有着巨大差别。20世纪80年代,他通过在国内举办多场展览,从而在艺术界赢得了很好的声誉。虽然李彦平的艺术创作较少直接借鉴西藏传统艺术图式,但他从欧美现代艺术里吸收艺术理念与形式,融入到传统艺术的技术与材料的实践之中,对许多西藏艺术家产生了很大影响。

年轻画家李津(1958—)受到现代主义艺术家传记的影响,前后三次来到西藏,试图摆脱都市生活,并且寻找特别的艺术创作资源。[31]1986年在作品《西藏印象组画》中清楚表露出了欧美现代主义的影响[32],同时还明显带有古代岩画的造型印迹,作品传达出原始、粗犷、动物性和魔幻等特定地域的印象。虽然他80年代在西藏创作的作品中,还难以直观地看到西藏传统艺术的影响,但1992年旅行西藏时的作品《禅觉》《禅》(见图10)等在个性化的水墨造型中,加入了许多西藏传统艺术图式,如风马旗、玛尼石上的咒文等,以表现“粗犷”之外的另一个对西藏的重要定义——神秘感。

图10 李津《禅》(局部)1993年,纸本水墨设色137x69cm

多年来,因受西藏传统艺术熏染和现代主义艺术影响,韩书力从创作的主题到表现手法都有了很大的转变。1987年,作品《手足情》借用西藏传统绘画中佛或大德的手脚印的图式,使其在画面中装饰造型化地重组重构。如同许多现代派艺术作品一样,在无明确特定的叙述主题下,传达出超现实的奇诡与神秘感。此时,韩书力作品中的主要形象与形式语言,大量运用了西藏传统宗教艺术图式。其后,1991年的《祝愿吉祥》、1993年的《空门》,借鉴了西藏传统绘画图式符号,艺术形式语言的结构也更加依赖西藏传统艺术。

1985年,身处北京且经历新潮时期的计美赤列①计美赤列当时在北京中央美术学院连环画年画系进修。受到西方现代艺术的影响,绘画创作形式开始转变。1991年的作品《育》[33]把毕加索式现代主义造型、印象派的笔法,融入到具有西藏传统绘画色调的主题作品中。犹如早期现代主义的实验作品,把现实主义的题材内容,运用现代主义的形式语言来阐释。

深受抽象水墨绘画的粗放和自由画风影响的巴玛扎西(1961—),其作品里一直贯穿着现代主义样式和西藏传统艺术图式。譬如,1994年的《月蚀》在布满西藏佛教咒语文字图案和浓淡淋漓的泼墨背景上,画有具有浓重“原始”色彩的西藏图式符号。2000年的《雪域生灵》(见图11)在厚重的黑色画面背景中,运用粗放的笔法和对比强烈的明度关系,绘制了各种时隐时现的具有西藏传统图式纹样特征的形体,使画面场景不仅表现出粗犷野性,同时传出无尽的神秘感。[34]

图11 巴玛扎西《雪域生灵》2000年,布面重彩,92x91cm

1983年,在西藏工作并深受欧美现代艺术运动影响的翟跃飞(1962—),以西藏画家的身份与李彦平一起在北京举办了“西藏五人画展”①1986年4月在北京劳动人民文化宫举办,参展艺术家有李彦平、翟跃飞、齐勇、李知宝、陈兴祝。。作为学院写实派画家,在新的外来艺术的冲击和西藏传统艺术的影响下,绘画形式渐渐趋向传统线描造型和平面色彩;创作主题也步入非现实主义,从而逐步改变了个人的艺术面貌。1994年的作品《圆形中的图像》[35],以不规则的长方形和圆形平面色块、西藏传统宗教造像里的各类头像,以及类似传统装饰化的云彩构成作品的整体格局。抽象构成艺术的简洁造型与传统西藏艺术的复杂图像,把两种非自身文化背景的艺术样式,创造性地融为一体,从而构建出了独特的艺术面貌。1996年的《门》系列作品,则直接运用西藏传统护法神殿的宗教图式,并在此基础上添加了变形化的人体形象,使得作品所塑造的氛围诡异而神秘。

四川画家熊文韵(1955-),在赴日本学习岩彩绘画之后,其艺术创作也受到了西藏传统艺术的影响。他1994年的作品《云》《渡》等[36],如同西藏古代壁画,有厚实而沉稳的色调,并运用西藏传统图式与圆润稚拙的人物造型风格,创作了一系列想象化的西藏。同时,借鉴西藏传统女性服饰中的“邦典”围裙图式和色调,又创作了《归程》《错位-红方与蓝方》(见图12)等抽象色条的简洁作品。

直至现在,西藏传统图式的现代艺术转化,对许多年轻画家仍具有极强的吸引力。黄威(1985—)2017年的作品《幻影-自在》(见图13)系列,运用传统中国画的手法,又引入西藏佛教造像图式,从而建立起了个人的艺术风格。他通过把非传统叙述主题内容融入到西藏传统宗教图式中,在画面审美塑造上呈现空灵与神秘的特点,有宗教化的西藏情结。

“现代化”的西藏传统艺术图式创作,随着被主流艺术的不断肯定,以及通过国内外众多展览推广,逐渐成为了“西藏”风格与创作方法典范。年轻的画家们依然以“西藏特点”“继承民族文化”及“独特的艺术风格”为主要特点,继续谱写着这一范式的艺术创作。

图13 黄威《幻影-自在》2017年,纸本设色直径57 cm

结语

图12 熊文韵《错位-红方与蓝方》1997年,麻布丙烯混合颜料

新中国成立后,极力推广苏联式的现实主义写实绘画,使之成为当时的艺术审美标准和创作榜样。20世纪50年代,出现在绘画艺术中的西藏,基本表现了“新社会”中地处边陲的少数民族从黑暗的旧社会中得到拯救后的劳动人民新的美好生活景象。此时,众多的新中国画家深受社会主义现实主义的熏陶,呈现在作品中的西藏形象充满希望且光辉灿烂。不管是何种绘画媒介,都运用表现“真实生动”的写实绘画方法,以及爽朗明亮的色彩来描绘被解放的农奴喜笑颜开,载歌载舞的主体形象。从1953年董希文的油画作品《春到康藏》[37]至1985年叶星生的《扎西得勒》,在画面明亮的色调中,都洋溢着欢快的旋律。表现革命的艺术创作,基本以单一的苏联式的现实主义写实绘画为创作形式准则[38]。从上世纪50年代至70年代末,被政府派到西藏的画家,都经由美术院校的培养,其创作的主题内容与形式,基本迎合了当时意识形态的审美标准和价值。20世纪70年代末,藏族艺术家对本民族艺术怀有深厚的热情,并且不断地探索传统艺术语言的转换,他们的作品在主流艺术中获得了认可,对后来的发展奠定了思想和实践基础。

20世纪80年代,随着传统文化的回归复位,人们开始勘察、临摹古代西藏壁画,这对众多艺术家起到无法估量的作用,并且这也成为了艺术家了解藏族传统艺术的重要渠道。随着各种欧美艺术思潮的传入,以及中国艺术步入多样化发展道路,艺术创作需要摆脱墨守陈规来寻求独特风格与个性表达,从而逐步发展出了刻画平凡生动的日常生活的现实主义艺术和脱离传统叙事主题的现代主义艺术两种创作趋势。由于艺术家无法继续因循守旧地依附苏式艺术创作体系,地处边缘且具有不同于主流的独立艺术样貌的西藏,吸引着许多怀有现代主义思想的艺术家。他们开始调整对西藏传统艺术的原有价值判断和态度,逐步趋近并把它转变成重要的艺术资源。虽然来藏的艺术家们,对历史悠久且自成体系的西藏传统艺术缺乏深入了解,但是他们把传统艺术的图式带入到了个人的创作之中,从而构建起了各自不同特点的艺术风格。

自20世纪90年代起,出现在中国艺术界的西藏主题绘画,开始步入了另一种转变。在表现方法上,逐渐脱离具有强烈说服力的“正统”现实主义写实风格,尝试传统西藏艺术图式与中国传统绘画、水彩、油彩技术等相结合的艺术手法。融合了西藏传统图式特点的创作画风,受到许多专业艺人的推崇,渐渐地在主流艺术界成为一个备受欢迎的艺术方法。同时,也慢慢地成为正确且合理的艺术态度,形成了主流正统的艺术风格范式,成为一股地域群体的艺术潮流力量,普遍出现在众多艺术家的绘画创作中。