探讨藏药二十五味松石丸的配伍特点及其治疗肝病的核心组合成分*

次仁巴珍,顾 健,史志龙

(西南民族大学药学院 成都 610000)

藏医药历史悠久,具有独特的理论体系,是我国民族医药中的一颗璀璨明珠。藏药方剂对慢性疾病的治疗具有独特的疗效,二十五味松石丸是治疗慢性肝病最常用的代表方剂之一,主要由西红花、松石、朱砂、牛黄、木香马兜铃等25种成分组成,具有疏肝利胆、清热解毒,活血化瘀等功效[1-5]。目前,临床研究表明二十五味松石丸对乙型病毒性肝炎的治疗效果显著[6,7]。由于藏医药组方配伍的独特性,藏药复方具有多成分、多靶点,整体调节机体的作用特点,使藏药复方中的有效成分及作用机理不明确,然而这也是中药现代化研究的重要内容。采用现代研究方法探讨传统的藏药方剂组方原理,是研究藏药复方配伍规律及作用机理的基础研究。因此本研究将藏医药配伍理论与药物使用频次的统计相结合,分析二十五味松石丸的配伍特点及探讨其治疗肝病的核心组合成分。

1 材料与方法

本研究主要查阅了《四部医典》、《新修晶珠本草》、《藏药与方剂》、《藏汉合璧常用藏成药使用手册》[8-11]等藏医药典籍。概括二十五味松石丸中所含25味药的“味”、“性效”,整理出21种常用治疗肝病的藏药方剂。

用办公软件统计二十五味松石丸中各成分药的“味”和“性效”并分析二十五味松石丸的药“味”、“性效”的配伍特点。统计二十五味松石丸的各成分药在21种常用治疗肝病的藏药方剂中单味药的使用频次和药对配伍频次,并进行核心组合成分的分析。

2 藏医药配伍理论

藏药配方是根据某种疾病的病因和属性,通过“六味”、“八性”、“三化味”、“十七效”组合,以按照主药、佐药等顺序配伍组方。《新修晶珠本草》中记载了药物的“味”、“性效”是由“五源”(水、土、风、火、空)生成。“六味”分别是酸、涩、咸、甘、辛、苦;“三化味”为甘、酸、苦3味;药物的“八性”为重、腻、凉、迟、轻、粗、热、速,其中凉性药能医治“赤巴”病,而热性药能诱发“赤巴”病;“八性”产生“十七效”(和、镇、温、润、固、寒、滞、凉、软、淡、燥、涩、热、疏、利、烈、动),其中治“隆”病的有五效(和、镇、温、润、固),治“赤巴”病的有六效(寒、滞、凉、软、淡、燥),治“培根”病的有六效(涩、热、疏、利、烈、动)。

藏医药基本配伍方法主要是药“味”配伍、“化味”配伍和“性效”配伍,其中药“味”配伍有2味配伍、3味配伍、4味配伍、5味配伍、6味配伍共计63种配伍类型[12-16]。药物配方制剂时,药味相合或起作用相同的药物配伍组方;禁忌药味效能相合而药性效能相违的药物配伍组方。药“性”与疾病的属性均分为热、寒两大类,要把性效起相同作用的药物配伍组方;禁忌寒、热混同配伍;禁忌药效相违的药物配伍组方。本研究基于藏医药配伍理论,分析二十五味松石丸的“味”、“化味”、“性效”的配伍特点,并通过统计二十五味松石丸的各成分药在21种常用治疗肝病藏药方剂中单味药使用频次及药对配伍频次,探讨二十五味松石丸治疗肝病的核心组合成分。

3 结果

3.1 二十五味松石丸“药味”配伍分析

二十五味松石丸该复方共有五种“药味”,即“涩、苦、甘、辛、酸”。“涩”味药有绿绒蒿、诃子、珊瑚、珍珠、松石、朱砂、铁屑、檀香、降香、木棉花等11种;“苦”味药有牛黄、麝香、鸭嘴花、伞梗虎耳草、木香马兜铃、船形乌头、木香7种;“甘”味药有西红花、石灰华、五灵脂膏3种;“辛”味药有丁香、天竺黄、肉豆蔻3种;“酸”味药有余甘子1种,不含“咸”味药。其中“涩”味占比为44%;“苦”味药占比为28%,“辛、甘”味均占比为12%;“酸”味药占比为4%(图1)《四部医典》记载了“涩”、“苦”、“甘”味在临床上主要治疗“赤巴”的热性疾病,“涩”、“苦”、“甘”味药的主要功效为清热,“辛、酸”味药治疗“培根”病。根据“药味”配伍分析,二十五味松石丸的“药味”配伍特点为“涩”味药和“苦”味药的配伍组方,主要功效以清热为主,具有治疗清肝、胆热的功效。

3.2 二十五味松石丸“性效”配伍分析

图1 藏药二十五味松石丸中25种成分药的六味频次

二十五味松石丸复方中有“凉”、“温”2种“性效”,其中“凉”性药占比为76%,温性药占比为24%,“凉”性药物主要有西红花、牛黄、麝香、鸭嘴花、伞梗虎耳草、船形乌头、木香马兜铃、绿绒蒿、余甘子、铁屑、松石、珊瑚、珍珠、朱砂、檀香、降香等,“温”性药有丁香、肉豆蔻、天竺黄等。药物的功效以寒、热为主导,藏医理论认为寒性药医治热病,热性药医治寒病,因此配方制剂时,要把功效起作用的药物加在一起。“凉”性药及寒性药治疗热的属性疾病,而“赤巴”具有热的属性。“十七效”中(和、镇、温、润、固)五效治“隆”病,(寒、滞、凉、软、淡、燥)六效治“赤巴”病,(涩、热、疏、利、烈、动)六效治“培根”病。“凉”性药具有益肝,活血化瘀的功效;“温”性药具有祛风养心、开胃等功效。根据“性效”配伍分析,二十五味松石丸“性效”配伍特点是以“凉”性药为主的配伍组方,二十五味松石丸中的这些“凉”性药具有清热解毒,清肝、胆热病,活血化瘀等功效,因此二十五味松石丸复方具有清热解毒,活血化瘀等功效,具有主要治疗热性肝病的特点。

3.3 二十五味松石丸“化味”配伍分析

“化味”是指服药后药物在体内经过消化使原药味发生变化后的味。甘、咸的化味为“甘”味,酸味的化味为“酸”味,苦、辛、涩的化味为“苦”味,因此甘、酸、苦3味谓之“三化味”。药物配方制剂时,将“三化味”相同的药物配伍在一起,用于治疗各种疾病。二十五味松石丸中化味以“苦”味为主,其中“苦”味占比为84%;“甘”味占比为12%,“酸”味占比为4%,化味“苦”代表药有牛黄、麝香、鸭嘴花、伞梗虎耳草、木香马兜铃、船形乌头、木香、绿绒蒿、诃子、珊瑚、珍珠、松石、朱砂、铁屑、檀香、降香、丁香、天竺黄、肉豆蔻等,化味“甘”代表药西红花等,化味“酸”代表药有余甘子。《四部医典》记载了“三化味”的“苦”味治疗“赤巴”、“培根”病;“甘”味治疗“隆”、“赤巴”病;“酸”味治疗“隆”、“培根”病。根据“三化味”配伍分析,二十五味松石丸的“化味”配伍特点为“苦”、“甘”化味药为主的配伍组方,都具有治疗“赤巴”病的特点。

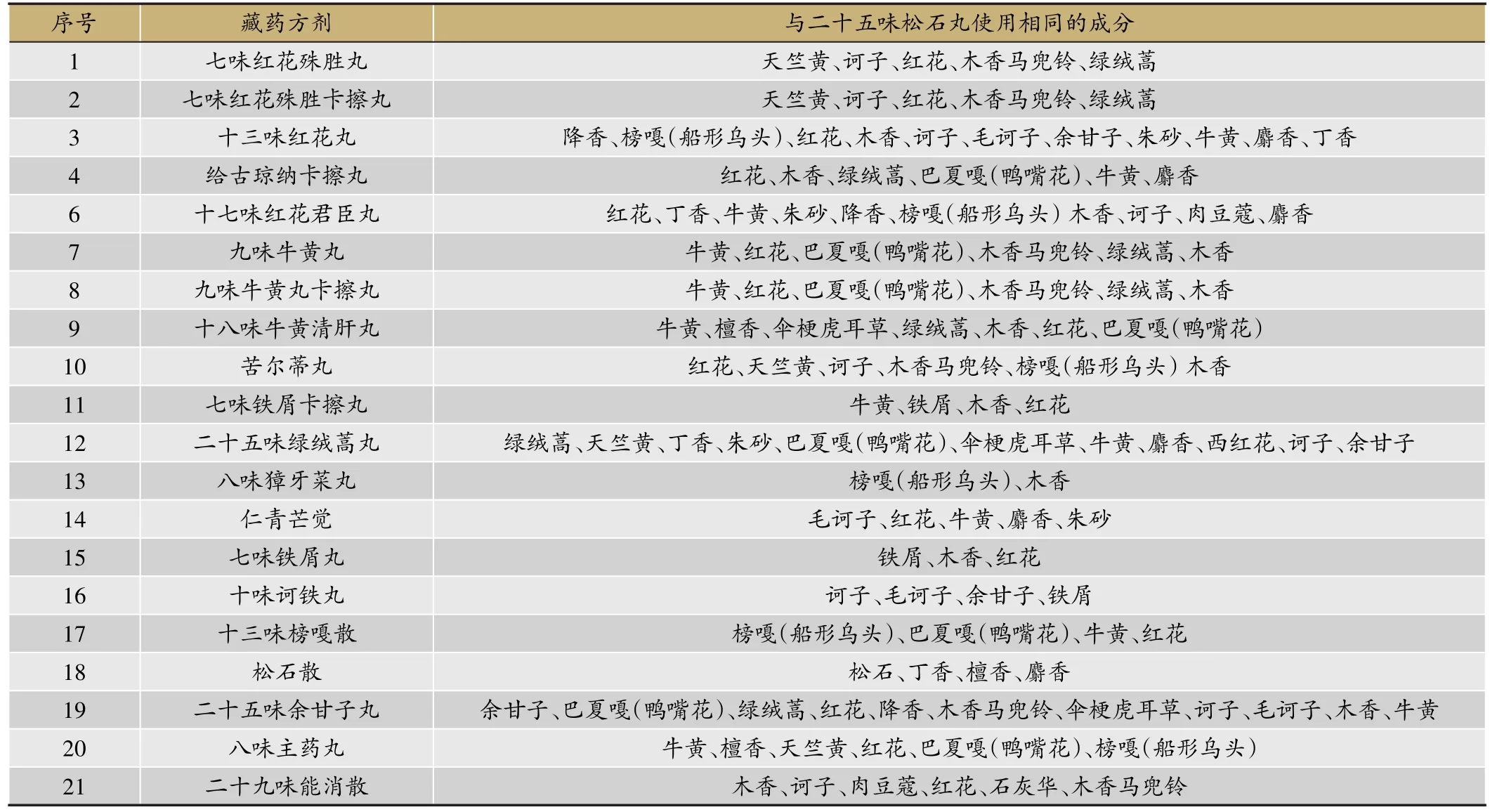

表1 常用治疗肝病的藏药方剂与二十五味松石丸使用相同的成分

3.4 二十五味松石丸治疗肝病的核心组合成分分析

3.4.1 二十五味松石丸中的各成分药在常用治疗肝病藏药方剂中使用频次分析

本研究通过查阅藏医药典籍《四部医典》、《新修晶珠本草》、《藏药与方剂》、《藏汉合璧常用藏成药使用手册》后整理出21种常用治疗肝病的藏药方剂,常用治疗肝病的藏药方剂与二十五味松石丸使用了部分相同的成分(表1)。二十五味松石丸中的各成分药在21种常用治疗肝病的藏药方剂中所使用,如七味红花殊胜丸中使用了天竺黄、诃子、红花、木香马兜铃、绿绒蒿;七味红花殊胜卡擦丸中使用了天竺黄、诃子、红花、木香马兜铃、绿绒蒿;十三味红花丸中使用了降香、榜嘎(即船形乌头)、红花、木香、诃子、毛诃子、余甘子、朱砂、牛黄、麝香;给古琼纳卡擦丸中使用了红花、木香、绿绒蒿、巴夏嘎(即鸭嘴花)、牛黄、麝香;十七味红花君臣丸中使用了红花、丁香、牛黄、朱砂、降香、榜嘎(即船形乌头)、木香、诃子、肉豆蔻、麝香;九味牛黄丸中使用了牛黄、红花、巴夏嘎(即鸭嘴花)、木香马兜铃、绿绒蒿、木香;九味牛黄丸卡擦丸中使用了牛黄、红花、巴夏嘎(即鸭嘴花)、木香马兜铃、绿绒蒿、木香;苦尔蒂丸中使用了红花、天竺黄、诃子、木香马兜铃、榜嘎(即船形乌头)、木香;仁青芒觉中使用了毛诃子、红花、牛黄、麝香、朱砂;七味铁屑丸中使用了铁屑、木香、红花;八味獐牙菜丸中使用了榜嘎(即船形乌头)、木香。这些常用治疗肝病藏药方剂都具有清热功效的特点。

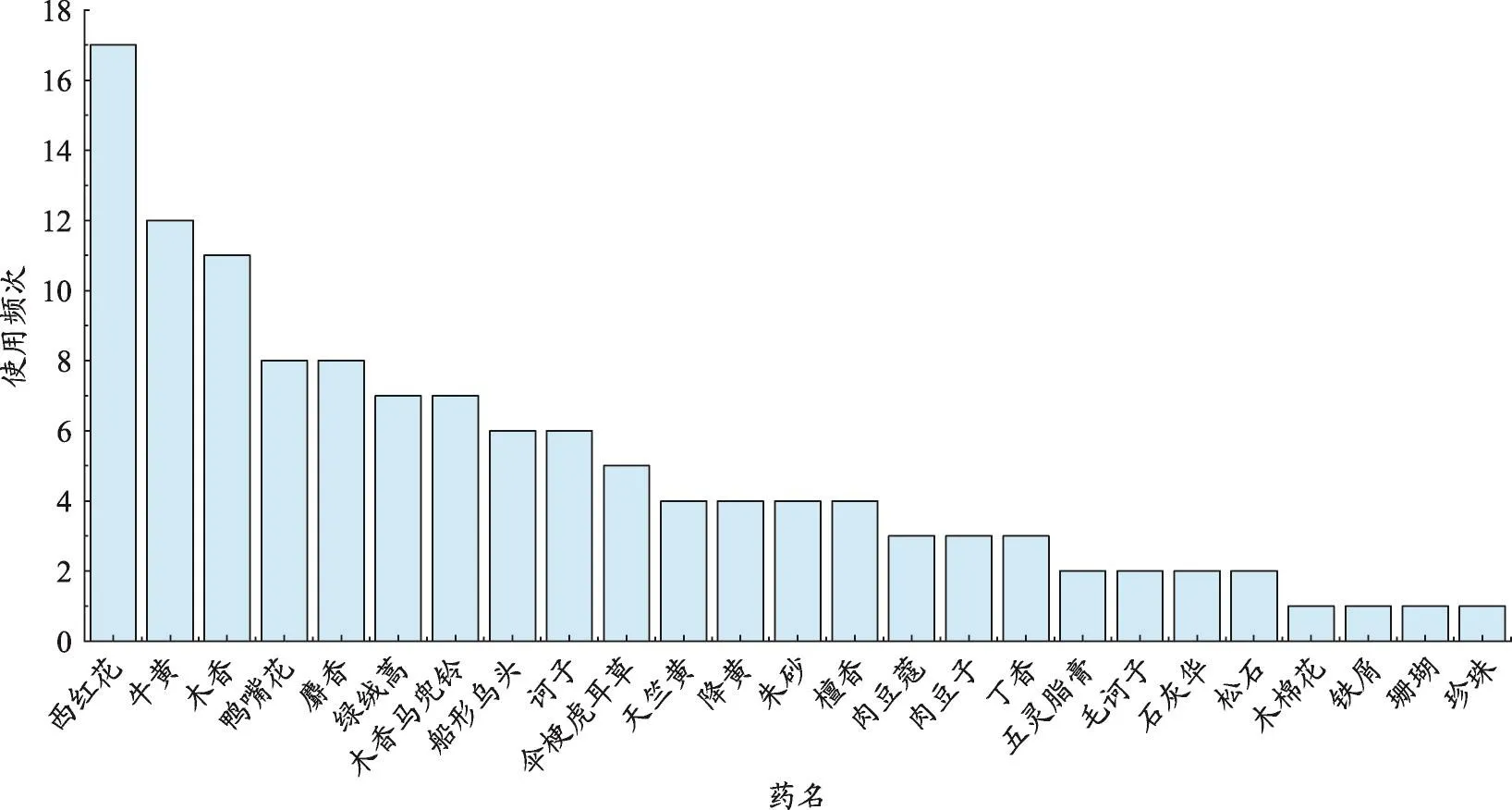

通过统计分析发现,二十五味松石丸中的各成分药在21种常用治疗肝病的藏药方剂中使用频次较高的药物依次是西红花、牛黄、木香、鸭嘴花、麝香、绿绒蒿、木香马兜铃、诃子、船形乌头、伞梗虎耳草、天竺黄、降香等药,使用频次较少的药物为木棉花及珍珠、珊瑚、铁屑等珍宝类药物(图2)。

西红花的使用频次最高,西红花味“甘”,化味“甘”,性“凉”,具有清热,保肝利胆,活血化瘀的作用,《四部医典》记载了红花为肝之良药。牛黄、鸭嘴花、麝香、绿绒蒿、木香马兜铃、诃子、船形乌头、伞梗虎耳草等药都具有化味“苦”,性“凉”的特点,主要功效为清热作用。使用频次较少的珍宝类药物珍珠、珊瑚、铁屑等,味“涩”,化味“苦”,性“凉”,具有清热解毒,清肝热的作用。《晶珠本草》中记载了松石是众宝之宝,藏医用药时针对病情的发展情况,增加一些名贵药材来提高药物的效能[13,14],对较难治的肝脏疾病有很好的疗效,因此珍宝类药物在常用治疗肝病的藏药方剂中使用较少。根据使用频次分析,西红花和牛黄在21种常用治疗肝病的藏药方剂中使用频次较高,表明使用频次较高的这些药是常用治疗肝病藏药方剂的主要成分,也是二十五味松石丸治疗肝病的主要核心组合成分。

图2 二十五味松石丸中各成分药在21种常用治疗肝病的藏药方剂中使用的频次

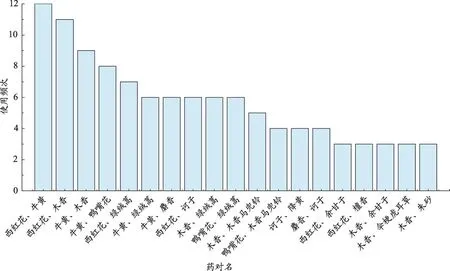

图3 二十五味松石丸中各成分药在21种常用治疗肝病的藏药方剂中的药对配伍使用频次

3.4.2 二十五味松石丸中的各成分药在常用治疗肝病的藏药方剂中药对配伍使用频次分析

药对是藏药方剂的基础单位,也是药物配伍的基本形式,是沟通单味药与复方的重要桥梁,研究药对的配伍对揭示藏药方剂的主要成分具有重要意义[17-19]。目前,许多研究者从药对配伍前后的化学成分、药动学及药理作用差异着手对药对配伍机制展开研究。根据药对配伍使用频次分析结果显示,二十五味松石丸中的各成分药在21种常用治疗肝病的藏药方剂中,药对配伍使用频次最高的药物以西红花-牛黄为主的药对配伍,其次是西红花-木香、牛黄-木香、牛黄-鸭嘴花、西红花-绿绒蒿、牛黄-绿绒蒿、牛黄-麝香、西红花-诃子、木香-绿绒蒿、鸭嘴花-绿绒蒿、木香马兜铃-木香、诃子-降香、鸭嘴花-木香马兜铃、麝香-诃子、西红花-余甘子、西红花-檀香、木香-余甘子、朱砂-木香等药对配伍(图3)。

西红花-牛黄是“甘”味与“苦”味药配伍,“凉”性与“凉”性药配伍,都具有清热解毒功效;牛黄-木香是“苦”味药与“苦”味药配伍,“凉”性与“温”性药配伍,都具有清热解毒功效;牛黄-鸭嘴花是“苦”味药与“苦”味药配伍,“凉”性与“凉”性药配伍,都具有清热解毒功效;西红花-绿绒蒿是“甘”味和“涩”味药配伍;牛黄-麝香“苦”味药与“苦”味药配伍,“凉”性与“凉”性药配伍,具有清热解毒,清肝、胆热病的功效;木香马兜铃-木香“苦”味药与“苦”味药配伍,“凉”性与“温”性药配伍,都具有清热解毒功效;诃子-降香“涩”味药与“涩”味药配伍;鸭嘴花-木香马兜铃是“苦”味药与“苦”味药配伍,“凉”性与“凉”性药配伍,都具有清热解毒功效;西红花-檀香是“甘”味与“涩”味药配伍,“凉”性与“凉”性药配伍,都具有清热解毒功效;木香-余甘子是“苦”味与“酸”味药配伍,“温”性与“凉”性药配伍,都具有清热功效;朱砂-木香是“涩”味药与“苦”味药配伍,“凉”性和“温”性药配伍,具有清热解毒功效,治疗肝、肺热病。从藏医药“味、性效”配伍理论上讲,这些药对配伍都是化味“苦”、性“凉”为主的药物配伍,都具有清热功效,符合藏医药配伍理论,具有很强的藏医药理论支撑。通过药对配伍使用频次分析,药对配伍使用频次最高的药物以西红花-牛黄为主的药对与使用频次最高的单味药(西红花、牛黄)一致,说明使用频次最高的单味药及使用频次最高的药对配伍都是常用治疗肝病的藏药方剂中的主要成分,也再次印证了二十五味松石丸治疗热性肝病的核心组合成分是西红花和牛黄。

4 小结与展望

综上所述,二十五味松石丸中所含成分药的药味以“涩”、“苦”味为主,化味以“苦”味为主,功效以“凉”性药物为主,都具有清热解毒,清肝胆热病的功效。从藏医药“味、性效”理论上讲,“苦”、“甘”味药以“凉”性为主,能平和“赤巴”的热性,“赤巴”是所有热性疾病产生的根源[20],藏医认为肝病的发病是因肝、胆、脾、胃长期被热毒攻击所致,治疗原则是以清热为主,解毒为辅,疏肝化瘀,利胆退黄,改善肝功能,解除肝胆热症和肝血瘀阻。藏医根据“三因”学隆、培根、赤巴偏盛的性质,肝病在临床上细分为18种,其中把热性肝病细分为黄疸型肝病、肝中毒、肝水病、肝隐热病等13种热病[21]。因此,二十五味松石丸的组方配伍特点是以清热药的配伍组合为主,其组方配伍特点与藏医治疗肝病原则相符合。

无论是从药“味”、“性效”配伍分析,还是从使用频次较高的单味药和药对配伍分析,二十五味松石丸的组方配伍特点都与藏医药“味、性效”配伍理论有很高的趋同性,具有很强的藏医药理论支撑,符合藏医药配伍理论。二十五味松石丸各成分药在常用治疗肝病的藏药方剂中使用频次最高的单味药(西红花、牛黄)或药对配伍频次最高的药对(西红花-牛黄),都具有清热功效,表明使用频次较高的单味药及药对是二十五味松石丸治疗肝病的主要核心成分,可能也是其他藏药方剂治疗肝病的核心组合成分。

藏医药理论认为通过药物特殊的配伍能增强药物疗效或减少药物毒性,因木香味“苦”,化味“苦”,性“温”,具有清热解毒,益气养血的作用;鸭嘴花味“苦”,化味苦,性凉,具有清热解毒之功效;二十五味松石丸中所含毒性成分木香马兜铃,与木香、鸭嘴花药对配伍较多,且在常用治疗肝病的藏药方剂中木香马兜铃与木香、鸭嘴花同时使用,这种特殊的配伍可能减少药物毒性,这方面还值得我们进行深入研究。在了解藏医药独特组方配伍特点的基础上,明确有效成分及其治疗疾病的核心组合成分,为藏药方剂组方的优化及新药研发提供新的思路具有积极意义。