基于90°相移的振幅和频率属性融合法油气检测

郑江峰,彭 刚,孙佳林,甄宗玉

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300459)

随着油田勘探开发不断深入、难度不断加大,不仅需要精细刻画储层空间展布,还需要准确预测储层的含流体性质,从而使油田勘探开发能规避风险且进一步挖掘潜力[1]。目前储层地震流体检测包括叠前检测和叠后检测,叠前流体检测主要是基于AVO理论利用测井资料和地震道集进行叠前流体参数反演,此类方法计算量大且耗时长,易受测井资料、道集质量、模型和反演方法等因素影响;叠后流体检测则主要基于“亮点”或吸收衰减理论,利用地震振幅或频率属性进行流体检测,此类方法计算量小且耗时短,更适合油田高效勘探评价[2]。由于地下地质条件复杂,储层地震响应不仅受储层流体性质影响,而且受储层物性、厚度和干涉等非流体因素影响,因而常规流体检测技术在实际应用中具有强多解性[3]。

90°相移技术作为地震沉积学的一项关键技术,其核心思想是:在零相位地震数据中,地层界面对应于地震反射同相轴的波峰或波谷,但不同阻抗的地层与地震同相轴之间缺乏直接对应关系,90°相位旋转可将地层界面对应于地震反射同相轴的零值位置,将地震反射同相轴的波峰(谷)对应于不同阻抗的地层,地震相位也就具有了岩性地层意义。董春梅等[4]认为地震相位角的转换度数要根据目的层位地震资料的原始相位角来确定;陈春继等[5]利用混相位提取法估算地震数据相位,对其零相位化处理后再进行90°相移;王军等[6]将90°相移技术应用于渤海油田浅层浅水三角洲及河流相储层刻画,取得了良好效果;梁全胜[7]将90°相移技术与地层切片、分频技术结合,有效预测了鄂尔多斯盆地高家河地区上古生界有利储层分布;齐桓等[8]利用90°相移技术进行水下扇体薄储层识别。准确刻画储层是油气检测的基础,与零相位数据相比,90°相移数据与储层对应关系好,因此更适用于储层油气检测。

亮点技术利用储层含油气后引起地震振幅增强这一特性进行储层油气检测。学者们详细地阐述了该技术原理[9]并介绍了成功案例[10-11],但也对该技术的不足(假亮点)进行了深入分析[12-13]。目前亮点技术多应用于气层检测,油层检测成功案例较少。一些学者基于衰减理论利用储层含流体后地震频率降低这一特性进行流体检测研究,如频谱比、频率加权、低频共振、高频衰减、地震衰减梯度等方法[14-16],这些方法虽然在储层流体识别,特别是含气储层检测时取得了一定的效果,但地震频率影响因素多[17-18]使得油气检测多解性强。一些学者则综合利用地震振幅和频率信息进行油气检测[19-21],如利用反射振幅强度与瞬时频率的均方根比值寻找具有勘探潜力的砂体,并将其命名为甜点(sweetness),该方法考虑了储层含油气后地震振幅增强和频率降低,一定程度上降低了油气检测结果的多解性。但常规甜点预测时采用的反射振幅强度类似于地震振幅的绝对值,无论是储层顶面反射同相轴(波峰)还是底面反射同相轴(波谷),零相位地震资料上都具有较高的反射强度和甜点值,这导致常规甜点预测方法在砂泥互层条件下进行储层流体预测时,易受相邻储层干涉影响,且流体检测结果与储层对应关系差,有较强多解性。

本文针对常规甜点预测方法的不足,首先介绍了基于90°相移的振幅和频率属性的油气检测原理,然后提出了将90°相移的振幅与瞬时频率属性融合进行油气检测的方法,又基于楔形模型和干涉模型进行试算证明了方法的可靠性,最后将该方法应用于渤海PL油田的实际数据,验证了方法的有效性。

1 方法技术

首先基于实际地层和流体物理参数统计进行正演模拟,分析油气检测的可行性,在此基础上提取90°相移的振幅和瞬时频率属性,再利用已钻井信息实现两种属性的融合,最后进行含油气储层预测。

1.1 基于90°相移的振幅属性的油气检测原理

反射波的振幅与界面的反射系数直接相关,界面的反射系数又取决于岩石的波阻抗,即速度和密度的乘积,而速度和密度又与岩石骨架和孔隙中的流体密切相关。沉积岩地震波速度通常满足Wyllie时间平均方程[22-23]:

(1)

式中:vP为沉积岩地震波速度;Φ为岩石孔隙度;So为含油饱和度;vo为孔隙中油的地震波速度;vw为孔隙中水的地震波速度;vm为岩石骨架的波速。

孔隙岩石密度可表示为:

(2)

式中:ρ为岩石的密度;ρo为孔隙中油的密度;ρw为孔隙中水的密度;ρm为岩石骨架的密度。

由于砂岩孔隙度较高,其速度和密度通常比泥岩的速度和密度低,地下原油的密度和速度低于水的密度和速度,因此根据公式(1)和公式(2)可以看出含油砂岩波阻抗低于含水砂岩波阻抗,与含水砂岩相比,含油砂岩与泥岩界面反射系数更大,因此地震资料中含油砂岩振幅强于同样厚度的含水砂岩振幅,这是利用地震振幅(亮点)进行油气检测的基础。

利用道积分可以获得相对波阻抗为[24]:

(3)

式中:s(t)为地震信号;I(t)为相对波阻抗。依据褶积模型有:

(4)

式中:w(t)为地震子波;r(t)为反射系数。在频率域有:

(5)

式中:S(ω),W(ω)和R(ω)分别为地震信号、地震子波和反射系数的频谱。

根据傅里叶变换的性质,道积分的傅里叶变换为:

(6)

将式(6)代入式(5)得:

(7)

1.2 基于地震频率属性的油气检测原理

实际研究发现地震波在传播中显著衰减(不包括波前扩散),而且高频信号的衰减大于低频信号。大地对地震波能量的衰减机理可解释为介质内部热效应,即认为地下介质为粘弹性体,由于内部摩擦作用导致地震波衰减。

在粘弹性介质中,地震波场P满足的波动方程为[25-26]:

(8)

式中:η为粘滞系数;ρ,v分别为介质密度和速度。该方程的解为:

(9)

式中:P0为初始振幅;α为吸收系数;z为传播距离,t为传播时间。地震波场随z的增加呈指数衰减,与实际观测结果一致。当地震波频率较低时:

(10)

式中:ω为地震频率。公式(10)中α与ω2成正比,即频率越高,衰减越强烈,从而导致地震波频率降低。与水相比,油具有高粘、低密和低速的特点,由公式(10)可知油的吸收系数比水大,油层对地震波衰减作用更强烈,因此可以利用储层含油引起地震频率降低这一特性进行油气检测。

1.3 井控双属性融合

为了降低单一属性对油气识别的多解性,综合考虑砂岩含油引起的地震振幅增强和频率衰减,借鉴甜点属性计算公式[27]:

(11)

式中:SN(t)为甜点,RS(t)为反射强度,IF(t)为瞬时频率。

本文将90°相移数据与其瞬时频率融合进行油气检测,融合属性计算公式如下:

(12)

式中:NS(t)为融合属性;PS(t)为90°相移地震数据;β为指数常数。与常规甜点预测方法的主要区别是该方法采用90°相移地震数据代替反射强度,压制储层厚度和干涉效应的影响。

本文利用已钻遇油气水层的实际地震振幅、频率信息求取β,从而实现双属性融合。即假设工区内有M个油气层、N个水层,利用最小二乘法进行如下最优化问题求解:

(13)

式中:ε为油气层与水层分界门槛值。利用公式(13)求得β和ε后,即可利用公式(12)预测未钻储层含流体性质。

1.4 技术流程

利用本文方法进行油气检测主要包括以下3个技术步骤。

1) 地质模型建立:利用地质、测井等资料统计研究区的地层和流体岩石物理参数特征,建立地质模型。

2) 可行性分析:根据建立的地质模型,进行储层地震响应分析,明确本文方法在研究区的可行性及适用条件。

3) 流体检测:如本文方法在研究区具有可行性,提取90°相移地震数据与瞬时频率,统计已钻井储层地震振幅和频率信息优化双属性融合参数,预测储层含流体性质。

2 模型试算

渤海PL油田明化镇组已钻井地层岩石物理参数如表1所示。该区主力储层厚度为8~25m;孔隙度为28%~34%,平均孔隙度为31%;油层含油饱和度40%~70%,其平均含油饱和度为55%;水层含油饱和度0~40%,其平均含油饱和度为20%。在此基础上可以利用方程(1)和方程(2)分别计算油层和水层的速度、密度以及波阻抗,进而获得砂岩与泥岩界面反射系数。目的层段地震资料主频约为40Hz,平均地震速度约为2600m/s,地震分辨率约为16m(根据1/4波长计算)。

表1 渤海PL油田明化镇组地层岩石物理参数

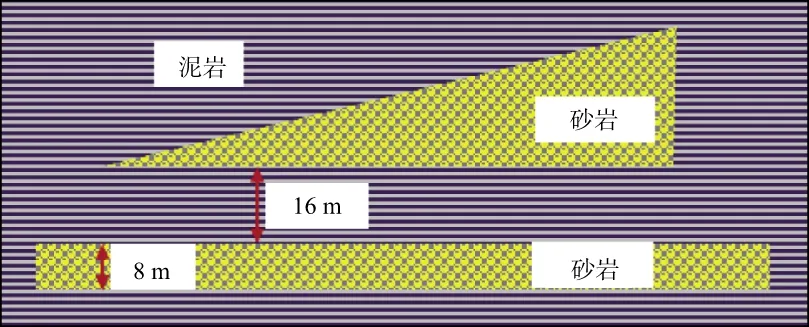

2.1 楔形模型

首先建立楔形模型(图1),然后根据实际地震资料频谱选择主频为40Hz的Ricker子波与模型反射系数褶积制作合成记录,再分别计算储层厚度对常规甜点预测方法和本文方法得到的烃检值的影响,最后得到如图2所示的分别采用两种方法得到的烃检值随储层厚度变化的曲线(为了方便对比,根据两种方法将烃检结果最大值进行归一化处理)。在储层厚度为0~16m(1/4波长调谐厚度)时,采用常规甜点预测方法与本文方法得到的烃检值均随储层厚度增加逐渐增大;当储层厚度为16~25m(约3/8波长)时,采用常规甜点预测方法得到的烃检值随储层厚度增加逐渐减小,而采用本文方法得到的烃检值随厚度增加缓慢增加;对厚度为8~25m的主力砂体而言,采用本文方法得到的烃检值受储层厚度变化影响较小,因此本文方法更适用于流体检测。采用本文方法基于图1中的楔形模型分别计算了油层和水层的烃检值随储层厚度变化的曲线(图3),可以看出厚度相同时油层的烃检值高于水层,实际计算结果表明两者比值范围约为1.43~1.62,即油层的烃检值比水层的高43%~62%,因此只有当其它非油气因素引起的烃检值变化低于这一范围时,方可使用该方法。

图1 楔形模型示意

图2 采用常规甜点预测方法与本文方法得到的归一化烃检值随储层厚度变化的情况

图3 油层、水层烃检值随储层厚度变化情况(采用本文方法)

2.2 干涉模型

为研究相邻储层干涉效应对上述两种方法的影响,建立干涉模型(图4),目标储层厚度为8m,上覆储层底部距目标储层顶部距离为16m,采用主频40Hz的Ricker子波与模型反射系数褶积制作合成记录。图5为分别采用两种方法得到的有、无干涉效应的烃检属性比值随干涉层厚度变化曲线,可以看出,采用常规甜点预测方法得到的烃检属性比值随干涉层厚度增加而快速增加,最大增幅可达41%,而采用本文方法得到的烃检属性比值随干涉层厚度增加而缓慢上升,增幅不超过9%,远小于储层含油引起的属性值变化幅度。因而采用本文方法能够有效压制相邻储层干涉效应,降低流体检测的多解性。

图4 储层干涉模型示意

图5 有、无干涉效应的烃检属性比值随干涉层厚度变化情况

3 实际数据应用

将本文方法应用于渤海PL油田的实际数据,该油田明化镇组目的层为浅水三角洲沉积,砂岩占比达35%,主力储层厚度为8~25m,储层上、下泥岩发育较为稳定且阻抗变化小,90°相移的振幅与频率属性与储层对应关系良好,储层为互层结构,存在干涉效应。实钻表明该区油藏受构造和岩性双重控制,油气分布空间差异大、成藏环境复杂,因此准确的油气层分布预测对于该油田的井位部署具有重要意义。

图6为油田A,B井连井地质剖面,两口井共钻遇5套厚度大于8m的砂体,其中A井钻遇S2~S5砂体厚度分别为15.8,17.6,13.0,24.3m,B井钻遇S1~S5砂体厚度分别为22.3,14.9,15.2,8.5,20.6m,且只有A井钻遇的S2和S5砂体为油层,其余均为水层。

图6 A,B井连井地质剖面

图7为A,B井连井90°相移剖面,可以看到5套主力砂体均有较好的对应关系,但是B井S1水层厚度为15.8m,接近调谐厚度,导致其砂体振幅(19658)与A井厚度为24.3m的S5油层砂体振幅(20221)基本相当,因此直接利用90°相移地震资料难以进行油气检测。图8为A,B连井瞬时频率剖面,可以看到它与储层对应关系差,难以直接进行油气检测,但是其反映了储层含油气引起的频率降低,如B井S1水层瞬时频率为36Hz,而A井S5油层瞬时频率仅为21Hz。

图7 A,B井连井90°相移剖面

图8 A,B井连井瞬时频率剖面

图9为A,B井连井反射强度剖面。反射强度即为瞬时振幅,是地震振幅的包络,均为正值。由于反射强度取值类似于对储层顶、底面振幅取绝对值,造成剖面分辨率降低。与储层对应关系变差,如A井的S2,S3砂体不能区分,反射强度更易受储层干涉效应影响,B井S2水层距离S3水层约10.5m,受干涉效应影响其反射强度(22692)与A井S5油层反射强度(23994)非常接近,而在图7中,其振幅(12864)远小于A井S5油层振幅(20221),这也表明90°相移能较好地压制相邻储层干涉效应。

图10和图11分别为采用常规甜点预测方法和本文方法检测得到的A,B井连井烃检剖面,蓝色代表泥岩,黄色代表含水储层,红色代表含油气储层。

图9 A,B井连井反射强度剖面

图10 采用常规甜点预测方法检测的A,B井连井烃检剖面

图11 采用本文方法检测的A,B井连井烃检剖面

由于两种方法烃检结果值域不同,为了方便对比,以A井S5油层烃检异常范围为基准将两者调整一致。采用常规甜点预测方法得到的烃检异常与实钻油层具有一定的对应关系,但由于它是基于分辨率较低的反射强度属性计算得到的,因而导致烃检异常分布超出储层展布范围,与储层对应关系差。本文方法烃检结果分辨率高,与储层对应好,对于常规甜点预测方法不能有效区分的A井S2油层和S3水层,采用本文的方法可检测出具有明显烃检异常A井S2油层以及无烃检异常的S3水层。常规甜点预测结果易受相邻储层干涉影响,造成烃检结果与实钻不符合,如B井S1,S2水层也存在一定烃检异常,而采用本文方法的烃检结果上两套水层均无烃检异常。本文方法对5套砂体的烃检结果与实钻结果基本一致,证明该方法具有良好的含油气储层识别效果。

图12和图13分别为采用本文方法得到的A井S2和S5两套砂体的烃检最大振幅平面属性(蓝色代表泥岩,黄色代表含水储层,红色代表含油气储层),可以看出砂体高部位A井钻遇的油层具有明显的烃检异常,而砂体低部位B井钻遇的水层无烃检异常,且烃检异常主要集中于砂体高部位(蓝色虚线范围),边界与砂体顶面双程旅行时等值线(黑色实线)基本一致,与油气地质成藏规律相符。

图12 A井S2砂体烃检最大振幅平面属性(采用本文方法)

图13 A井S5砂体烃检最大振幅平面属性(采用本文方法)

4 结论

综合考虑储层含油气后引起的地震振幅增强和频率衰减现象,并基于90°相移原理,借鉴甜点预测方法,提出了基于90°相移的振幅和频率属性融合的油气检测方法,降低了油气检测结果的多解性。该方法利用了地震数据提取90°相移的振幅和瞬时频率属性,并利用已钻遇不同流体性质储层的地震属性信息控制两种属性融合,从而获得油气检测结果。

模拟结果表明,与常规甜点预测方法得到的属性相比,本文方法受储层厚度以及干涉影响小,更适合油气检测。渤海PL油田的实际应用结果表明,该方法能够有效识别油层和水层,且烃检异常分布符合油气成藏规律。

基于90°相移的振幅和频率属性融合的油气检测方法要求地震资料为零相位数据,对于非零相位地震资料则需进行零相位化处理,并且要求储层波阻抗低于围岩波阻抗,即满足亮点型储层条件,方可取得良好的油气检测效果。深入研究储层含油气引起的地震频率变化及其机理,探索并优选出对油气敏感的频率类属性,可进一步降低油气检测的多解性。

——北美又一种非常规储层类型