甘肃白水江大熊猫栖息地人为干扰调查

季 攀,任宝佳,吴彦雄

(甘肃省西和县畜牧兽医局,甘肃 西和 742100)

大熊猫是我国特有的珍稀濒危动物,国家一级保护动物,被誉为“活化石”。为拯救大熊猫这一濒危物种,国内外对大熊猫展开了生态研究。探讨大熊猫生境选择,应该全面分析自然环境因子和人类因子的影响。本研究主要通过分析影响大熊猫栖息地的各人为干扰因子,有目标、有针对性地进行大熊猫栖息地以及最适生境的保护,力图将造成大熊猫濒危的人类干扰降至最低,加快大熊猫保护研究的力度。

1 调查区域概况

1978年国务院批准建立白水江自然保护区,包括白马河、让水河、丹堡河、红土河5个施业区。1990年林业部将之更名为甘肃白水江国家级自然保护区,并界定其主要任务是保护大熊猫、珙桐等珍稀濒危野生动植物及森林生态系统[1]。保护区总面积为 183 799 hm2,核心区面积90 358 hm2,缓冲区面积25 932 hm2,地理位置为东经104°16′~105°25′,北纬32°16′~33°00′。保护区地形复杂,沟谷纵横。山间河谷深陷,相对高差1 000~2 500 m。纵谷与横谷的地貌特点差异很大,最高海拔4 072 m,最低海拔595 m。保护区核心区、缓冲区无居民。实验区及周围社区有文县、武都区15个乡镇、722个自然村、27 837户、11.2万人,居民90%以上为农业人口。

2 调查方法

调查区分重点调查区和一般调查区,把已确定的大熊猫栖息地和发现过大熊猫实体的区域作为重点调查区;把大熊猫栖息地的周边地区和可能有大熊猫的地区作为一般调查区。一般调查区为重点调查区外围的有竹森林面积。

在大熊猫活动的邱家坝每条沟布设一条样线,样线要求从低海拔到高海拔,穿越所有的大熊猫活动的生境。在样方上记录发现的大熊猫活动痕迹、干扰类型、干扰时间和强度。

发现大熊猫粪便或大熊猫活动痕迹的点设一个样方,共设样方398个。样方的具体设置以大熊猫痕迹为中心,设置20 m×20 m的正方形大样方,并在该正方形大样方中心点和每1/4样方的中心点设置1 m×1 m的正方形小样方。在样方内采集生境因子数据,并记录。

2.1 人为干扰因子分类与定义

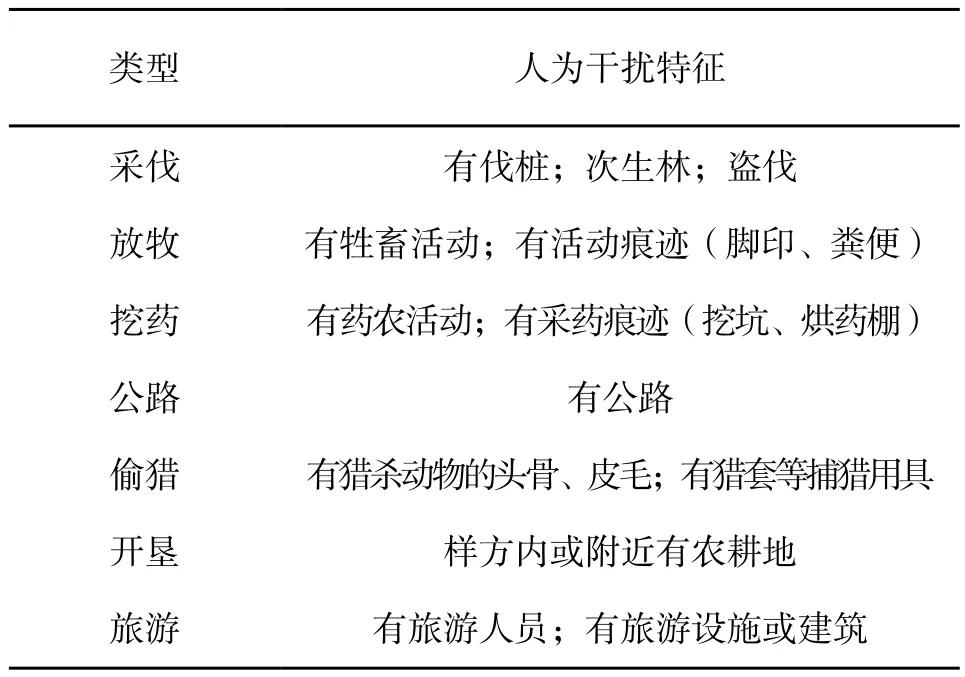

根据大熊猫栖息地各主要人为干扰因素和大熊猫活动区域特点,对影响白水江自然保护区大熊猫栖息地生境的各主要人为干扰因素进行分类、命名(表1)。

表1 人类干扰类型和特征

2.2 数据处理和分析方法

根据调查数据,主要利用Excel和统计软件SPSS,整理影响白水江栖息地的各人为因子(采伐、放牧、挖药、公路、偷猎、开垦、旅游),对影响白水江栖息地的各人为因子进行分析,找出主要影响因子。

采用生物统计学中的独立性检验进行定量分析,确定主要影响因子[2]。统计分析用SPSS13.0统计软件进行,数据处理用Excel 2010进行。利用独立性检验找出影响甘肃白水江自然保护区大熊猫栖息地的显著人为干扰,以期降低影响大熊猫生境选择的主要人为干扰。

3 结果与分析

3.1 各人类干扰比较

从表2可看出,各人类干扰出现频次从高到低依次为放牧、挖药、采伐、偷猎、开垦、旅游、公路,所占比例最高的为放牧、挖药和采伐,分别占全部调查样方的34.42%、33.42%、20.35%。其他干扰因子占比较低。

表2 大熊猫栖息地内人类干扰情况

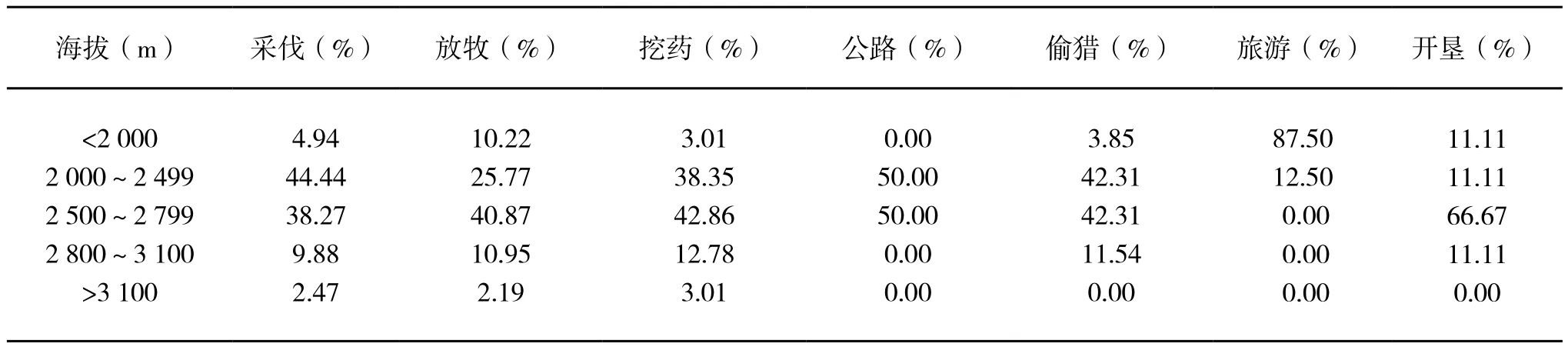

从图1和表3可以看出,人类干扰主要发生在2 000~3 100 m 海拔段。其中,在海拔2 000~2 799 m 范围内,各种人为干扰因子更加集中,采伐占82.71%,放牧占66.64%,采药占81.21%,表明人类干扰因子主要聚集于该海拔段内。

图1 各种人类干扰沿不同海拔的频次分布

3.1.1 采伐 采伐活动发生的海拔范围为1 600~3 100 m,发现总采伐样方81个,占干扰样方比例的20.35%,主要发生在2 000~2799 m的海拔段内。

表3 不同海拔段主要干扰类型的百分比

3.1.2 放牧 放牧活动的海拔范围为1 600~3 200 m,主要发生在1600~3100 m的海拔段内,集中于2 000~2 799 m海拔段内。放牧样方占总样方的34.42%,在所有样方中占比最高。

3.1.3 挖药 挖药的海拔范围为1 900~3 300 m,主要发生在2 000~2 999 m的海拔段范围内,集中在海拔2 000~2 799 m的范围内。挖药样方占总样方的33.42%。

3.1.4 公路 记录有公路的样方海拔在2 200~2 700 m之间,样方总数少,只有4个,公路样方占总样方的1.01%。

3.1.5 偷猎 偷猎主要发生在海拔1 600~2 999 m之间,占总样方的6.53%。

3.1.6 旅游和开垦 旅游和开垦样方分别占总样方的2.01%和2.26%,所占比例低。旅游主要发生在小于2 000 m的海拔段内,占旅游样方的87.50%,旅游活动对大熊猫影响较小。开垦发生在海拔低于3 100 m的范围内,主要发生在2 500~2 799 m海拔段内,占开垦样方的66.67%。

3.2 人类干扰对大熊猫生境选择的影响

由表4可看出,采伐、放牧、挖药的P值分别为0.000、0.000、0.000,均小于0.01,表明采伐、放牧、挖药这三个人为干扰对大熊猫栖息地的干扰极显著,其中放牧最显著,X2值为38.002,其次为挖药和采伐。偷猎和开垦的P值分别为0.152、0.601,均大于0.05,表明偷猎和开垦对大熊猫栖息地影响不显著。

表4 白水江区域大熊猫是否出现与人类干扰间独立性检验

4 讨论

4.1 白水江大熊猫人为干扰

生境丧失被认为是大多数目前正濒于灭绝的脊椎动物所遭受的基本威胁[1]。采伐是对大熊猫及其栖息地的主要威胁,由于森林大量采伐,使大熊猫生境片段化或丧失,栖息地减少[2]。据统计,全国大熊猫栖息地由20世纪50年代的51 303 km2,到80年代中期的13 824 km2,减少了约73%。

在白水江大熊猫栖息地,盗伐的频率较高,主要是社区居民因为生活需要进行的无组织、小规模的的采伐。

放牧目前已成为影响白水江大熊猫栖息地最重要的人为干扰,主要发生在海拔2 000~2 799 m 的范围内,和大熊猫主要活动海拔范围重合,白水江大熊猫喜欢在海拔高于2 500 m的中高山地的山脊、坡的半阴半阳面活动[3],因此对白水江大熊猫生境选择影响较大。

采药已成为影响大熊猫栖息地的第二大人为干扰,白水江野生中药材主要分布在海拔 2 000~2 999 m 范围内,采药活动主要发生在2 000~2 799 m 海拔段范围内,和白水江大熊猫的活动范围有很大的重合,采药逐渐成为影响大熊猫栖息地生境的主要人为干扰因子。

公路的建设是大熊猫种群发生隔离的主要原因[4],在白水江自然保护区有4条公路,虽然公路样方比例较低,但由于公路的修建,使人类活动能力增加,活动范围扩大,从而对白水江大熊猫栖息地的干扰频度和强度增加。

保护区内偷猎行为所占样方比例占调查样方的6.53%,虽然对大熊猫的偷猎行为几乎没有,但由于下套等行为仍可能导致大熊猫受伤、死亡。

开垦所占比例更低,仅为2.26%,独立性检验表明,开垦对白水江大熊猫栖息地影响不显著,说明开垦活动暂时对白水江大熊猫栖息地不构成威胁。

旅游对甘肃白水江大熊猫栖息地的影响很小,主要由于在白水江地区,交通闭塞,旅游活动人数少,并且旅游活动发生在海拔小于2 000 m的范围内,因此对大熊猫栖息地影响有限。

独立性检验表明,采伐、放牧和挖药活动对大熊猫栖息地生境有极显著影响。采伐对大熊猫栖息地影响下降,但采伐后的生境植物群落结构自然恢复一般要50年才能成为大熊猫的适宜生境,要恢复70~80年的生境才接近原生生境的群落结构[5]。因此对保护区林木的采伐还应有效控制。放牧对大熊猫栖息地影响最为严重,放牧对大熊猫可食竹类的生长和盖度造成影响,大熊猫也会回避放牧行为。

4.2 保护对策

4.2.1 加强甘肃白水江大熊猫自然保护区的机构能力建设 白水江保护区建成较早,已经基本形成了较为完善的保护管理体系、野外巡护监测体系和科学研究体系。但由于大多数职工文化程度较低,对如何进行大熊猫以及栖息地的保护还没有比较科学的方法。制定规划、完善管理、充实设备、规范巡护监测,是甘肃白水江大熊猫栖息地保护管理机构的当务之急。

4.2.2 控制放牧、采伐、挖药等人类活动 放牧、采伐、挖药是甘肃白水江大熊猫栖息地最常见的人为干扰,对大熊猫栖息地影响较深。采伐破坏大熊猫栖息地生态坏境,使其在很长时间范围不能恢复。另外,大熊猫回避进行挖药活动的生境,放牧破坏竹类生长,都对大熊猫栖息地有很大程度的破坏。所以应加强对放牧、采伐、挖药活动控制。

4.2.3 新建竹子走廊 竹子走廊的建设能够增加两个栖息地大熊猫的交流,能够促进大熊猫种群的扩大,对大熊猫生境斑块化现象具有一定的抑制作用。

4.2.4 促进社区经济发展 由于在大熊猫栖息地周边生活的居民第二、三产业较为落后,因此对自然资源的依赖和利用较大[6]。所以,提高保护区周边居民收入,对白水江大熊猫栖息地保护有促进作用。