腰骶角和腰椎曲度的相关性研究

周永富 常晓涛 武凯 徐燕笑 邓小敏 刘幸喆

【摘要】 目的 探讨成人腰骶角和腰椎曲度的相关性。方法 随机选取115例正常成人腰椎侧位X线片, 腰椎曲度以腰椎前凸角表示, 对腰椎前凸角和腰骶角进行测量, 并对其相关性进行研究。结果 腰骶角平均为(31.1±10.0)°, 腰椎前凸角平均为(35.1±13.7)°, 二者呈显著正线性相关关系(r=0.762, P<0.01);腰椎前凸角和腰骶角在不同性别之间比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。结论 腰骶角大小与腰椎曲度呈高度正相关;性别并非影响腰椎曲度和腰骶角大小的因素。

【关键词】 腰骶角;腰椎曲度;腰椎前凸角;生物力学

【Abstract】 Objective To discuss the correlation of lumbosacral angle and lumbar curvature. Methods A total of 115 normal adult lumbar lateral X-ray films were randomly selected. With lumbar curvature expressed by the lumbar lordosis angle, the lumbar lordosis angle and lumbosacral angle were measured, and their correlation was studied. Results The average of lumbosacral angle was (31.1±10.0)° and lumbar lordosis angle was (35.1±13.7)° respectively, showing a significant positive linear correlation (r=0.762, P<0.01). There was no significant difference in lumbar lordosis angle and lumbosacral angle between different genders (P>0.05). Conclusion The lumbosacral angle was positively correlated with the curvature of lumbar vertebrae, and gender was not the factor that affected the curvature of lumbar vertebrae and lumbosacral angle.

【Key words】 Lumbosacral angle; Lumbar curvature; Lumbar lordosis angle; Biomechanics

正常腰段脊柱有一生理性前凸, 前凸的程度以腰椎前凸角衡量[1, 2], 这种生理性前凸的存在, 使得骶骨在生理条件下有一定的倾斜角度。其倾斜程度以腰骶角表示[3]。腰椎曲度的变化受很多因素共同影响, 如椎体形态、椎间隙高度、椎间盘形态等。腰骶角是反映骶骨倾斜角度的重要指标, 其变化将直接导致骶段脊柱形态的改变;同时, 腰骶角的改变可能导致腰椎前凸角的代偿性改变。腰椎前凸角变小, 可能造成腰椎稳定性下降、腰部疼痛和腰椎退行性病变等[4];腰椎曲度减小, 腰椎间隙腹侧宽背侧窄的形态学特征也会发生变化, 严重者甚至发展为腹侧窄背侧宽[5]。有研究[6, 7]表明, 腰骶角和腰椎曲度的改变可能是腰椎间盘突出症的致病因素。本研究通过测量正常成人腰骶角和腰椎曲度, 来探讨二者之间的相关性, 以及其变化对人体产生的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 在南方医院影像科存档的腰椎X线正位片中随机选取2017年2~10月的体检腰椎正位X线片共

115例, 其中男46例, 女69例。年龄18~77岁, 平均年龄(44.61±13.69)岁。

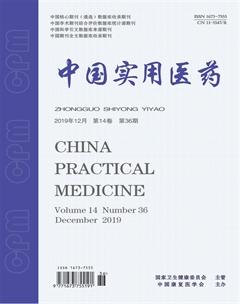

1. 2 方法 在X线侧位片上用Philips DICOM viewer软件测量角度, 腰骶角和腰椎前凸角测量方法参照Kocyigit等[3]研究, 腰骶角:以骶骨上缘切线与水平线的夹角为腰骶角;腰椎前凸角:经L1上终板与S2上终板延长线所做垂线的夹角, 其锐角就是腰椎前凸角度, 代表腰椎曲度大小。见图1。

1. 3 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;相关性采用Pearson相关分析。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2. 1 腰椎前凸角和腰骶角结果 115例腰椎侧位X光片测得腰骶角平均为(31.1±10.0)°, 其中男性腰骶角平均为(30.4±9.8)°, 女性腰骶角平均为(31.6±10.2)°;腰椎前凸角平均为(35.1±13.7)°, 其中男性腰椎前凸角平均为(33.5±15.1)°, 女性腰椎前凸角平均为(36.1±12.6)°, 腰骶角和腰椎前凸角在不同性别之间比較, 差异无统计学意义(P>0.05)。

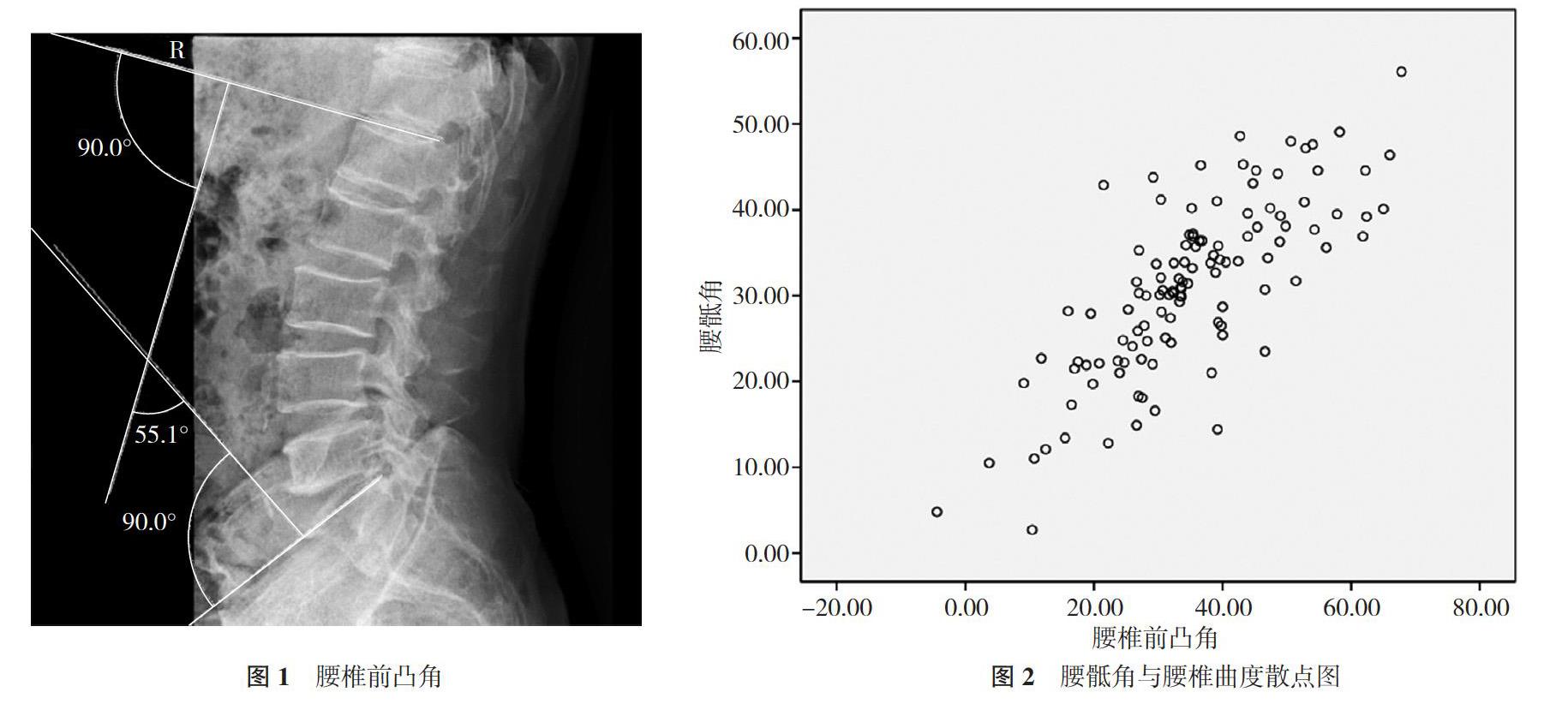

2. 2 腰骶角和腰椎曲度相关性 相关性分析认为, 正常成人腰骶角与腰椎曲度存在正相关关系(r=0.762, P<0.01)。见图2。

3 讨论

腰椎是人体脊柱中承重最大、活动范围最大的一段。其稳定性由椎间盘、关节突关节及周围韧带和腰部相关肌肉共同维持。正常情况下, 重力和脊柱周围肌肉的收缩力共同作用于脊柱, 使脊柱保持相对静止的趋势, 构成脊柱的应力平衡。腰骶角是骶骨倾斜的角度, 一般用骶骨上平面与水平面形成的夹角表示[3]。腰椎前凸角反映腰椎曲度的大小, 腰椎前凸角越大, 腰椎曲度越大。腰椎生理前凸的存在, 对维持脊柱的平衡和稳定起重要作用。正常状态下腰骶关节主要承受垂直的压力和平行剪切力[8]。当腰骶角增大或减小时, 脊柱应力平衡被打破, 脊柱各节段之间有平行位移的趋势。

本研究测得不同性别成人之间腰椎曲度和腰骶角大小无显著性差异;正常成人腰骶角度数为(31.1±10.0)°, 与徐占河等[9]测量的国人正常值为33.7°差别不大;腰椎前凸角度为(35.1±13.7)°, 与陈崇文等[10]测得50例正常成人腰椎前凸角为(47.09±11.72)°有较大差别。

腰骶角和腰椎曲度的形成是一个缓慢的过程。初生婴儿的脊柱近似C形, 在爬行阶段, 幼儿逐渐抬头, 使得颈椎生理曲度出现。由于腰腹部柔软, 腹侧无骨性结构, 无法像胸腔那样承受内部脏器的重量, 加之腹部各脏器总重量较大, 腰背部受重力作用逐渐向下塌陷, 开始出现腰椎生理性前凸。直立行走后, 由于脊柱的颈椎和腰椎的生理性前凸, 脊柱应力不平衡, 胸椎和骶椎开始出现代偿性后凸。最终形成脊柱的四个生理曲度。其中, 任何一个生理曲度发生变化必然会引起其他三个生理曲度的代偿性改变以维持脊柱的应力平衡。生理曲度在发育早期有较大改变, 随着年龄增长, 腰椎曲度和腰骶角渐趋稳定。Reichmann等[11]研究发现:婴幼儿3岁脊柱后凸弧度就达到正常成人水平, 在此之后保持相对稳定的状态。而不同性别体态的变化主要在青春期出现在第二性征后。在此之前, 人体脊柱就已经保持相對稳定的状态, 并不会因为体态的变化引起脊柱形态的变化。所以腰骶角和腰椎曲度在不同性别间的差异不明显, 这也与Cho[12]在韩国成人中的研究结果一致。

本研究发现腰骶角和腰椎前凸角之间存在显著正相关关系(r=0.762, P<0.01)。Kocyigit等[3]研究发现随着年龄的增加, 腰骶角和腰椎前凸角的相关性有变小的趋势, 其相关性在中年人中达0.63, 而在老年人中其相关性下降为0.56。腰骶角和腰椎曲度的改变通常影响对方的代偿性变化, 以维持脊柱的平衡性。腰椎曲度和腰骶角的异常可能导致脊柱的应力不平衡, 进而增加腰椎相关疾病的发病率。

腰椎曲度的增加是腰椎相邻节段之间微小位移和椎间隙变化的结果。当腰椎曲度增加时, 必然伴有椎间盘受压, 椎间盘表面应力分布出现变化, 背侧椎间盘承受压力增大, 导致髓核从背侧突出的风险增加。同时关节突关节受到挤压使得关节囊的张力变大, 易造成关节囊弹性下降, 对椎体活动的限制减弱。屈国林等[13]研究也指出腰椎滑脱程度与腰椎曲度变化程度呈正相关, 腰骶角越大, 脊柱向前滑脱越明显。腰椎曲度的改变会引起维持脊柱稳定性的韧带长期处于过度紧张或松弛的状态。例如, 腰椎曲度的增加会使前纵韧带和后纵韧带长时间处于被牵拉状态, 而黄韧带、棘间韧带和棘上韧带则长期处于松弛的状态。如此会造成韧带弹性降低, 对脊柱的保护也随之下降。另一方面, 腰椎曲度越大, 各椎体倾斜角度越大, 平行于椎体上下侧的剪切力就越大。腰椎平行位移的趋势增加造成脊柱周围韧带的张力增加, 又进一步加重上述韧带的退变, 最终容易演变为腰椎失稳甚至滑脱。同时椎体的相对运动会造成椎管的继发性狭窄, 容易造成椎管内马尾神经受压而引发一系列的腰腿痛症状。

腰骶角与腰椎曲度的变化呈现出高度相关性, 但具体是腰椎曲度的变化造成腰骶角的变化还是腰骶角的改变导致腰椎曲度的变化, 这个问题至今还没有结论[14]。但腰骶角的改变似乎对机体的影响不如腰椎曲度那么大。腰骶角的改变主要体现腰骶连接部位力学的变化以及骶骨的解剖学位置的差异。腰骶角增大会造成第5腰椎与骶椎相对平移的趋势增加, 加大了第5腰椎向前滑脱的风险。Bailey等[15]研究指出:骶椎形态与腰骶角大小呈高度正相关, 腰骶角越大, 骶椎曲度越大。同时腰骶角增大, 腰椎倾斜程度也增加。腰骶角的变化对人体的影响主要集中在骨盆形态上。腰骶角增大, 骨盆下口前后径增加。因此, 腰骶角的变化会导致骨盆下口前后径的变化, 这一变化在女性分娩过程中十分重要。腰骶角的大小可能与女性分娩的难易程度相关。

本研究共纳入115例腰椎侧位X线片, 考虑到投射角度的差异, 可能会造成腰骶角的测量结果有轻微误差;有研究[16]证实年龄是影响腰椎曲度大小的主要因素, 本研究中患者的年龄从18~77岁不等, 年龄跨度较大, 样本较小, 故无法排除年龄因素对研究结果产生的影响。

参考文献

[1] Ko KJ, Ha GC, Yook YS, et al. Effects of 12-week lumbar stabilization exercise and sling exercise on lumbosacral region angle, lumbar muscle strength, and pain scale of patients with chronic low back pain. J Phys Ther Sci, 2018, 30(1):18-22.

[2] 李方财, 陈其昕, 陈维善, 等. 腰椎退行性侧凸患者脊柱矢状位参数与骨盆参数的相关性. 中华骨科杂志, 2013, 33(9):928-934.

[3] Kocyigit BF, Berk E. Comparison of Lumbosacral Alignment in Geriatric and Non-Geriatric patients suffering low back pain. Pak J Med Sci, 2018, 34(2):282-287.

[4] Chun SW, Lim CY, Kim K, et al. The relationships between low back pain and lumbar lordosis:a systematic review and meta-analysis. Spine J, 2017, 17(8):1180-1191.

[5] 栾兴胜, 刘宝良, 李宝兰. CT与X线观测慢性下腰痛患者腰椎曲度变化研究. 中国煤炭工业医学杂志, 2005, 8(8):825-826.

[6] 李嘉欣, 汪翔, 何玉麟. 腰椎曲度与腰椎间盘突出的影像学研究. 实用骨科杂志, 2016, 22(11):1052-1054.

[7] Wei X, Gengwu L, Chao C, et al. Correlations between the sagittal plane parameters of the spine and pelvis and lumbar disc degeneration. J Orthop Surg Res, 2018, 13(1):137.

[8] Malandrino A, Planell JA, Lacroix D. Statistical factorial analysis on the poroelastic material properties sensitivity of the lumbar intervertebral disc under compression, flexion and axial rotation. Journal of Biomechanics, 2009, 42(16):2780-2788.

[9] 徐占河, 楊少亭. 215例正常成人腰骶角的X线测量. 宁夏医科大学学报, 1998, 20(5):71-75.

[10] 陈崇文, 佟斌, 王宇飞, 等. 腰椎骶化者腰椎矢状曲度的测量及研究. 中国现代手术学杂志, 2013, 17(2):126-129.

[11] Reichmann S, Lewin T. The development of the lumbar lordosis. A post mortem study on excised lumbar spines. Archiv fu?r orthopdische

und Unfall-Chirurgie, 1971, 69(3):275.

[12] Cho Y. Evaluation of Global Sagittal Balance in Koreans Adults. J Korean Neurosurg Soc, 2017, 60(5):560-566.

[13] 屈国林, 齐朝月, 曲宝田, 等. 腰骶角与峡部裂性脊柱滑脱相关性的研究. 临床军医杂志, 2011, 39(3):410-412.

[14] Co?kun Benliday? I, Ba?aran S, Seydao?lu G. Lumbosacral morphology in lumbar disc herniation: a "chicken and egg" issue. Acta Orthop Traumatol Turc, 2016, 50(3):346-350.

[15] Bailey JF, Sparrey CJ, Been E, et al. Morphological and postural sexual dimorphism of the lumbar spine facilitates greater lordosis in females. J Anat, 2016, 229(1):82-91.

[16] Hasegawa K, Okamoto M, Hatsushikano S, et al. Normative values of spino-pelvic sagittal alignment, balance, age, and health-related quality of life in a cohort of healthy adult subjects. Eur Spine J, 2016, 25(11):3675-3686.

[收稿日期:2019-09-19]