一株野生多孔菌的分离鉴定及生物学特性研究

杨和川 苏文英 谭一罗 秦裕营 马腾 浦汉春 周振玲

摘要:本研究通过对一株野生多孔菌子实体进行分离纯化,并对获得的菌株进行ITS鉴定。序列分析结果表明,该菌株与硬毛栓菌相似性为100%。进一步研究了不同温度、碳源、氮源以及pH对野生多孔菌菌丝生长的影响,从中选出最优的3个水平进行正交实验。结果表明,野生多孔菌菌丝的最适生长条件为:碳源为蔗糖、氮源为酵母浸粉、pH 7.0、培养温度为35℃。本研究为野生多孔菌资源的开发利用提供了理论依据。

关键词:多孔菌;生物学特性;ITS序列分析

多孔菌(polypore)是高等真菌的一个类群,该类群真菌子实层体呈孔状、质地为革质至木质[1]。多孔菌广泛分布于各种类型的森林中,目前在我国已知的多孔菌有704种。多孔菌除了在生态生态系统中发挥重要的生态功能外,很多种类本身具有良好的经济价值,如药用多孔菌灵芝(Ganoderma lucidum)、云芝(Coriolus versicolor)、桦褐孔菌(Inonotus obliquus)、茯苓(Wolfiporia cocos)、桑黄(Inonotus sanghuang)、猪苓(Polyporus umbellatus)等,已被证实具有调节增强人体免疫力、抗肿瘤、降血压及降血脂等功效[2-5]。有些多孔菌如灰树花(Grifola frondosa)、叠生干酪孔菌( Oligoporus obductus)等,因营养丰富,蛋白质含量较高,具有很好的食用价值[6]。 此外,有些多孔菌產生的木质素分解酶,如漆酶(Lacease)、锰过氧化物酶(Manganese peroxidase)、木质素过氧化物酶(Lignin peroxidase),被广泛应用于食品工业、生物修复、纸浆漂白和环境治理等领域[7-9]。因此,对野生多孔菌的采集分离和应用研究,具有重要的经济价值和开发前景。本研究将利用从连云港市海州区许庄村采集的野生多孔菌子实体为试材,分离获得其菌丝体并对其进行生物学特性和分子鉴定研究,为保护野生多孔菌生物多样性及资源的合理开发应用提供实验基础。

1材料与方法

1.1供试材料

1.1.1供试菌株野生多孔菌采自江苏省连云港市海州区许庄村,供试菌株为野生分离。保藏于连云港市农业科学院生物技术中心,编号DK1。转接到PDA培养基上活化,用于后续试验。

1.1.2供试固体培养基

基础培养基:葡萄糖20g,蛋白胨3g,琼脂20g,水1L,pH自然。碳源实验培养基:碳源 20g、蛋白胨3g,琼脂20g,水1L,pH自然。氮源实验培养基:氮源3g、葡萄糖20g,琼脂20g,水1L,pH自然。pH 实验培养基:葡萄糖20g,蛋白胨3g,琼脂20g,水1L,调节pH。温度实验培养基:葡萄糖20g,蛋白胨3g,琼脂20g,水1L,pH自然。

1.2方法

1.2.1菌种活化在超净工作台上将保存的野生多孔菌菌株转接至基础培养基中进行活化培养。

1.2.2ITS序列分析菌丝体总DNA提取利用DNA提取试剂盒(北京康为世纪生物科技有限公司,北京)。以真菌通用引物ITS1( 5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3') 和ITS4(5'-TCCTCCGCTTATTGGATATGC-3')为引物进行PCR扩增,体系采用50 μL体系(10×Taq Buffer,3μ;dNTP,4μ;ITS1,2μ;ITS4,2μ;DNA Taq 聚合酶,1μ;基因组DNA,3μ;ddH2O,33μ),反应条件为:94℃,2min;94℃,30s;56℃,30s;72℃,30s; 30 次循环,72℃,10min。获得的PCR产物利用1%琼脂糖凝胶检测。引物合成与PCR产物测序由苏州金唯智生物科技有限公司完成。测得的 ITS 序列通过 BLAST 软件进行同源序列比对,构建系统发育树。

1.2.3碳源试验分别以等量麦芽糖、淀粉、蔗糖、乳糖替换基础培养基中的葡萄糖,121℃灭菌20min后倒入9cm培养皿中,每个培养皿装培养基15mL,待培养基凝固后,用打孔器( 直径8 mm) 在菌种菌落边缘取接种块分别接种,每个处理5 个重复,接种后置于25℃恒温培养箱中进行黑暗培养。自接种后48h 开始,采用十字交叉法测量菌落直径,观察并记录菌丝长势。

1.2.4氮源试验分别以等量硫酸铵、酵母浸粉、氯化铵、尿素替换基础培养基中蛋白胨,实验方法同1.2.2。

1.2.5温度试验将接种后的平板培养皿分别置于 15℃、20℃、25℃、30℃、35℃、40℃不同温度条件下培养,每个处理5个重复 (培养基为基础培养基 ) ,实验方法同1.2.2。

1.2.6pH试验用0. 5047mol /L 的盐酸和 0. 5001 mol /L 氢氧化钠溶液分别调各培养基初始pH为5.0、6. 0、7.0、8. 0、9.0,实验方法同1.2.2。

1.2.7正交试验在以上单因素实验的基础上,选取各单因素实验中中最优良的3个条件进行L9(34)正交试验,实验方法同1.2.2。

2结果与分析

2.1ITS序列分析

经PCR扩增和序列测定,获得供试菌株ITS序列片段,经Blast在线比对后,与相近种菌株构建系统发育树(图1)。系统发育树表明,供试菌株DK1与硬毛栓菌(Trametes trogii)(EU790491.1)的相似性最高,达到100%。

2.2不同碳源对菌丝生长的影响

实验菌株在不同碳源下的生长情况见表1。以葡萄糖和麦芽糖为碳源时,菌丝生长速度较快,菌落边缘整齐,但菌丝较为稀疏,其次为蔗糖,乳糖,可溶性淀粉为碳源时菌丝生长最为缓慢。

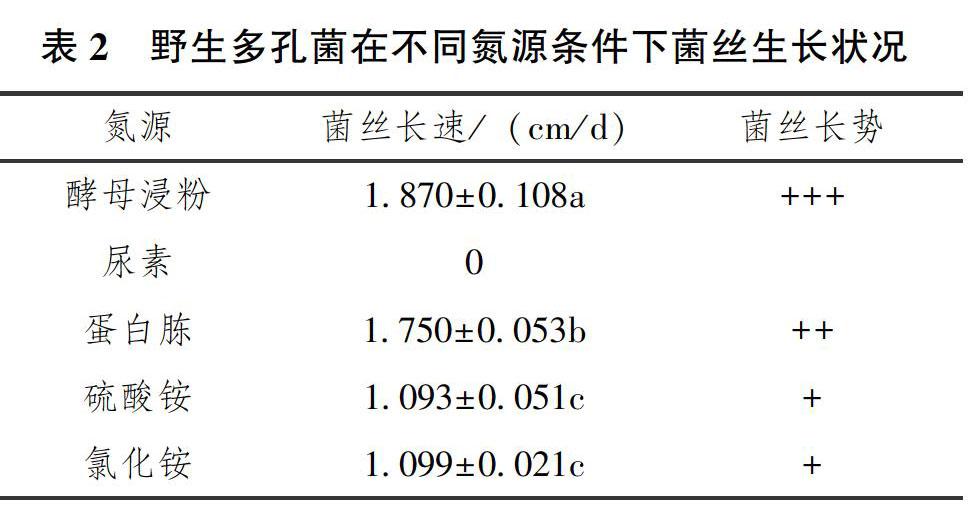

2.3不同氮源对菌丝生长的影响

实验菌株在不同氮源下的生长情况见表2。以酵母浸粉为氮源时,菌丝生长速度较快,菌落边缘整齐,且菌丝浓密,其次为蛋白胨,氯化铵以及硫酸铵为氮源时,菌丝生长速度相差不大,但菌丝较为稀疏。在以尿素为氮源的培养基上,实验菌株菌丝未见萌发。

2.4不同温度对菌丝生长的影响

野生多孔菌菌株在不同温度下菌丝的生长情况见表3。实验菌株在15~45℃温度范围内均能萌发生长,但在15℃条件下培养的实验菌株菌丝生长速度明显慢于其他温度条件下培养菌丝。从菌丝长势及生长速度来看,35℃更利于实验菌株菌丝的生长。

2.5不同pH对菌丝生长的影响

实验菌株在不同pH下的生长情况见表2。菌丝在pH 6~9.0的条件下均可生长,且多孔菌菌丝在不同pH下差异并不显著。综合比较,最适pH为7.0。

2.6正交实验

对碳源、氮源、pH 和温度4个因素进行筛选,挑选出最优3 组水平处理,选择4因素3水平作L9(34)正交试验(表5)。结果显示,4种因素对多孔菌菌丝生长的影响为:温度>氮源>pH>碳源。综合评价,野生多孔菌最佳生长条件是蔗糖、酵母浸粉、pH 7.0、35℃。

3小结

硬毛栓菌(Trametes trogii)是一種广分分布于世界各地的白腐担子菌,目前的多项研究都已证实该菌可被用于工业染料的脱色[11]。在本研究中,通过ITS分子生物学鉴定,野生多孔菌菌株DK1与硬毛栓菌相似性最高,为100%。但该菌株是否为硬毛栓菌,还需进一步的形态学鉴定。通过单因素实验以及正交实验,最终确定野生多孔菌的最适生长条件为:碳源为蔗糖、氮源为酵母浸粉、pH 7.0、培养温度为35℃。本研究为野生多孔菌菌株的进一步开发利用提供了理论基础。

参考文献

[1]周丽伟, 戴玉成. 中国多孔菌多样性初探: 物种, 区系和生态功能[J]. 生物多样性, 2013, 21(4): 499-506.

[2] 林志彬. 灵芝抗肿瘤作用的免疫学机制及其临床应用[J].中国药理学与毒理学杂志,2015(29): 865-882.

[3] Wu MD, Cheng MJ, Wang WY, et al. Antioxidant activities of extracts and metabolites isolated from the fungus Antrodia cinnamomea[J]. Natural Product Research, 2011(25): 1488-1496.

[4] Wang Q, Mu H, Zhang L, Dong D, Zhang W, Duan J. Characterization of two water-soluble lignin metabolites with antiproliferative activities from Inonotus obliquus [J]. Intern J Biol Macromolecules, 2015(74): 507-514.

[5] Soccol C R, Bissoqui L Y, Rodrigues C, et al. Pharmacological properties of biocompounds from spores of the lingzhi or reishi medicinal mushroom ganoderma lucidum (Agaricomycetes): A Review[J]. International journal of medicinal mushrooms, 2016, 18(9):757-767.

[6] Zhou L W, Yang Z L, Wen H A, et al. A revised checklist of edible fungi in China[J]. Mycosystema, 2010, 29(1): 1-21.

[7] 潘忠成, 赖娜, 李琛,等. 白腐菌在废水处理中的应用研究进展[J]. 化工技术与开发, 2013(7):59-63.

[8] Pezzella C, Guarino L, Piscitelli A. How to enjoy laccases[J]. Cellular & Molecular Life Sciences, 2015, 72(5):923-940.

[9] 田野, 刘鹏, 杨秀丽. 纸浆生物漂白的研究进展[J]. 江苏造纸, 2010, 41(4):27-32.

[10]Younes S B, Cherif I, Dhouib A, et al. Trametes trogii : A Biologic Powerful Tool for Dyes Decolorization and Detoxification[J]. Catalysis Letters, 2016, 146(1):1-8.