遵循文体教寓言

摘 要:在阅读教学中,很多教师不管什么文体,都用差不多的程序和讲法,能注意根据文体特点而随机进行课型调整的不多。为此,本文以寓言教学为例,阐述了阅读教学中如何遵循文体特点而教。教学生学习寓言类课文时,可通过引导感受有趣的寓言情节,发展学生的想象能力;探究蕴含的寓言哲理,提升学生的思维能力;学习精妙的寓言文笔,促进学生的语用能力;阅读简练的寓言原文,丰富语文素养。

当然,还须在教学实践中进一步去探寻、尝试、创新寓言类课型的教学,提高学生的语文素养,用寓言这把神奇之钥打开学生的心灵之门。

关键词:遵循文体;寓言教学;感受情节;探究哲理;学习文笔;阅读原文

温儒敏教授在全国语文教研员部编本教材使用培训会上指出,除了精读和略读课型的混淆,另一种课型的混淆是不管学什么文体,很多教师全都用差不多的程序和讲法。其实,不同的文体,课型应当有变化。

的确如此。在习作教学中,教师会关注文体特点。但在阅读教学中,能注意根据文体特点而随机进行课型调整的并不多。然而,有无文体意识,会直接影响教学效果。比如我们熟知的童话教学、寓言教学、说理文教学,就不能按一般记叙文的方式来教。它们有着独特的文体特征和语言表达方式,只有顺应它们的文体特点,才能教出“味道”,学生也才能学有所获。

例如寓言,它是文学宝库中的一颗明珠,故事情节新奇,而寓意深长;其篇幅短小、语言精练、手法夸张,并且具有劝解的意味。它适合小学生阅读,统编版小学语文三年级教材中就专门安排了一个寓言单元。本文就以寓言教学为例,谈谈阅读教学中如何遵循文体特点,引导学生学习寓言类课文。

一、 感受有趣的寓言情节,发展想象能力

寓言,是一种讽喻或寄托的故事,是一种形象与寓意相结合的文学体裁。有趣的故事情节,鲜明的人物形象,一下子吸引了孩子们的眼球。而有情有趣的故事,正是培养学生想象力的基础。故事中作者丰富的想象,作者所运用的比喻、拟人、夸张等手法,使自然界的一切事物都活动起来,这一切,需要儿童展开想象的翅膀,去领略,领略其中的情感、趣味、哲理。离开了想象,便无法企及。

寓言故事,语言浅近朴实,内容含蓄凝练,可以从中发掘提供孩子们想象的空间。一位老师在执教《揠苗助长》时采取了这样的教学策略:引导学生边读边想象,走进农夫的内心。具体的策略:1. 想一想。学第一小节引导学生想象农夫“巴望”的样儿,想象这时你又看到什么,听到他和禾苗说了什么?引导学生边读边想象农夫的动作、神情、焦急的话语。学第二小节,又引导学生想象农夫累成什么样儿。学第三小节引导孩子想象农夫兴致勃勃地告诉儿子自己把禾苗拔高了,儿子此时在想什么。2. 演一演。学第三小节时,让学生表演农夫兴致勃勃地告诉儿子自己把禾苗拔高的情景。3. 说一说。学第二小节,让学生说一说,你们就是这一棵棵被拔起的小禾苗了,你会说什么呢?学到结尾处,老师问学生:我就是这位农夫,谁知道我为什么如此伤心?通过师生对话,走进人物内心。运用以上三种方法,带领学生在活动中读寓言,趣味盎然,课堂气氛活跃了,也很好地起到引导学生对故事的起因、经过、结果等部分,特别是与寓意密切相关的故事情节进行想象,进而深入思考,一步步加深对寓言形象的认识,最终达到体会蕴含其中的道理的目的。

正是凭借寓言故事丰富的表象和情感,学生的想象才得以展开,其中,不乏创造性的成分,因此,在发展想象力的同时,也在提升学生的思维,增长学生的智慧。

二、 探究蕴含的寓言哲理,提升思辨能力

严文井说:“寓言是一个怪物,当它朝你走过来的时候,分明是一个故事,生动活泼,而当它转身要离开的时候,却突然变成了一个哲理,严肃认真。”那么,寓言教学如何引导学生披文入理呢?如何让寓意的揭示水到渠成而不是牵强附会?如何让学生在饶有兴味中悟出道理呢?

一位老师在上《鹬蚌相争》时,这样讲:(1)鹬和蚌就这样在河滩上相持着,他们的争斗是不是一次就结束了呢?那我们来试着争斗三次。现在,我们全班同学分成两组——“鹬鸟组”和“河蚌组”来试着斗一斗。注意加上你的表情和动作。(双方从精神抖擞,斗志昂扬到有些累了,但都没有放弃斗争,直到继续斗筋疲力尽,说话断断续续)(2)鹬和蚌谁也不让谁,争得筋疲力尽时,便宜了谁啊?他看见了,不禁喜笑颜开。他没费一点力气,就把它们一齐捉住了。这就是——鹬蚌相争、渔翁得利。(3)此时,鹬、蚌在渔夫的篓子里,它们又会怎么想呢?就这样,借助富有趣味性的情境,渗透、启发,晓之以理,使学生逐渐体悟寓意。

虽然有些寓言的开头或结尾处,直截了当地讲出了告诫的意思,但对小学生而言,寓言蕴含的“理”,藏在生动的情节中,藏在鲜活的人物形象背后,要想儿童能抽象、概括出寓于其中的理,也就是寓意,就必须充分地感受寓体形象,再现寓言故事生动的情境,以趣激情,趣中悟理。

还可以通过对描写的语句进行品味揣摩,对寓言故事中的人物进行评价,让学生从看得见、摸得着的语言文字中,悟得出蕴含其中的“理”。亦可抓住关键之处,设计指向寓意的具有思辨性的问题(如探究原因、比较异同、观点辨析),组织开展课堂讨论(或辩论),让学生对故事中的“理”越辩越明。还有必要引导学生联系生活实际,谈谈感受,让寓言阅读落地生根,真正发挥在价值观、方法论方面正确导向的作用。

三、 学习精妙的寓言文笔,促进语用能力

寓言内容简短,语言精练而富有表现力,是学习品味和运用,进行语言实践的资源。教学时应当引导学生品味寓言的语言,感受寓言的简洁美、内涵美和语言美,促進语言运用能力。

首先,对寓言的开头、结尾等关键处富有告诫意味的句子,应当让学生反复品读、琢磨,说说自己的理解,在此基础上,记忆背诵,内化为自己的语言。

再如一位老师教《揠苗助长》一课,采用了短课文长教,浅课文深读的方法,引导学生学会“咬文嚼字”,品出内涵,品出味道。例如:给“兴致勃勃”换个词语、用“兴致勃勃”说一句话,品味逗号与句号的区别,积累表示“急”的成语,读好两个感叹号表达的语气、情感等,学生通过品词、品标点,领悟了语言文字的精当、传神之处,培养了语感。又通过不同形式的朗读,充分感受寓言中语句的简洁美、内涵美。

寓言的故事比较简单,一般没有完整的故事情节,也不要求塑造性格鲜明的拟人化形象。因为这样的特点,还可以设计续编、扩写等语言训练形式,将故事情节补充完整;也可以指导学生对人物的语言、动作、神态等进行较细致的描写,表现人物的特点;又可以将寓言故事改编为课本剧,并演一演,既练习写作,又锻炼口头表达。

此外,寓言故事的语言运用,训练形式很丰富,如统编三下寓言单元,学《守株待兔》《美丽的鹿角》,可背背小古文、用自己的话讲讲故事;学《陶罐和铁罐》,可模仿练习对话描写(包括提示语描写);学《池子与河流》,可尝试用诗歌的形式写寓言故事;学完寓言单元,可让学生任意选择其中一篇,任选记叙文或诗歌的形式,自编其他寓言故事。写完以后,读给同学听一听,让大家评一评是否符合寓言的特点,再修改;接着在班级里开个寓言故事会,讲讲自己续编的故事;还可以把全班编写的寓言故事结集成册,阅读交流共享。

四、 阅读简练的寓言原文,丰富语文素养

春秋战国是中国寓言发展的黄金时期,“士”阶层用生动易晓的寓言游说诸侯、表达思想,因为每一个寓言故事都是人类在与自然和社会的斗争中逐渐积累的智慧、经验,寓言是“穿着外套的真理”。诸子百家的作品中就有大量的寓言。向学生介绍一些其中的作品,尤其是跟小学语文课文一致的原汁原味的作品来诵读,可以丰富学生的语文核心素养。

如有一位老师上《揠苗助长》,其中设计了一个环节:

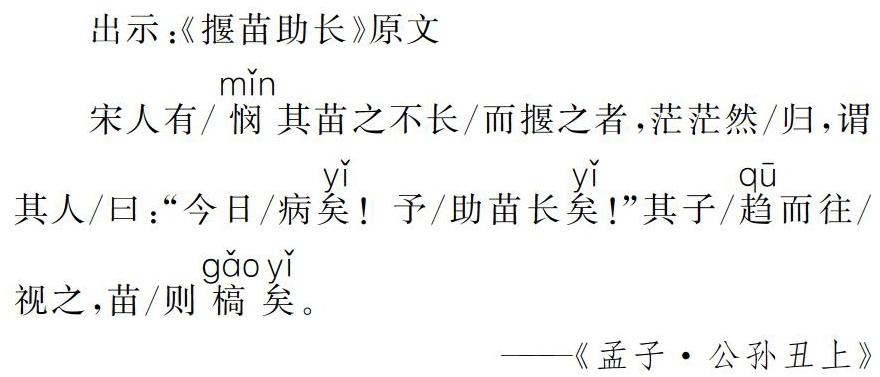

出示:《揠苗助长》原文

宋人有/憫mǐn其苗之不长/而揠之者,茫茫然/归,谓其人/曰:“今日/病矣yǐ!予/助苗长矣yǐ!”其子/趋qū而往/视之,苗/则槁gǎo矣yǐ。

——《孟子·公孙丑上》

1. 《揠苗助长》这篇寓言是根据孟子的《公孙丑上》改编的,这是原文,老师来读一读。(师范读)

2. 这是文言文,听懂了吗?(不懂是正常,懂是超常。)

3. 我们一起来读一读,好吗?(有那么一点点古人风范)

4. 你知道我国古代有哪些寓言故事呢?

出示:

掩耳盗铃、叶公好龙、亡羊补牢、守株待兔

狐假虎威、画蛇添足、郑人买履、南辕北辙

(2) 这里面有许多大家都很熟悉的寓言故事,我们一起来读!

这些寓言故事,都是从我国古代的文言文中改编过来的。小故事,大智慧!有兴趣的同学可以上网查一查,看一看,非常有意思。

教师介绍了小古文的出处,范读、让小学生尝试读,读出文言文的语感,学生觉得古人的语言表达跟我们现在不一样,有一种新鲜的美感,学得也很有趣味。

再如,一位老师教学《鹬蚌相争》时,最后设计了一个环节:

师:在战国时期,就曾有个著名的纵横家苏代用这个故事制止了一场战争。两千多年前,中国曾分为很多个小国家,有秦国、赵国、燕国、魏国、楚国等,(出示战国七雄图)其中秦国的势力是最强大的,他一直想消灭赵国、燕国等等这些小国统一天下,可是又担心这些小国家联合起来自己对付不了,所以就一直在等待机会。嘿,机会终于来了!有一回,赵国和燕国闹了点矛盾,赵王要出兵攻打燕国,眼看一场激烈的战争就要爆发,就在这时,燕国大夫苏代立即求见赵王,给他讲了一个故事,就打消了赵王攻打燕国的念头,也使得秦王失掉了统一天下的好机会。

问:苏代讲的故事就是《鹬蚌相争》。这个故事中,谁就像鹬和蚌?谁成了渔翁?这个故事在《战国策·燕策二》中就有记载。书中的这两段文字能不能从文言文中找到呢?

(“蚌方出曝,而鹬啄其肉,蚌合而箝其喙”书中的第一自然段写到了,是故事的起因,最后一句“两者不肯相舍,渔者得而并禽之。”对应的是最后一个自然段,是这个故事的结局。)

师:仅用59个字就生动地写出了《鹬蚌相争》这则寓言的内容,文言文的语言是多么凝练啊。2000多年前,就是这个小小的故事阻止了一场战争,这就是寓言的魅力。《战国策》中还有许多这样短小精悍的寓言故事,比如《亡羊补牢》《螳螂捕蝉》《南辕北辙》等,多读这些故事,你会变成一个充满智慧的人。

这个课例中,老师不仅引导学生感受到文言文的魅力、寓言故事的魅力,还感受到祖国历史的魅力,丰富了学生的语文素养。

严文井说:“寓言是一个魔袋,袋子很小,却能从里面取出很多东西来,甚至能取出比袋子大得多的东西。寓言是一座奇特的桥梁,通过它,又可以从单纯走向丰富。”如何遵循它的文体特点而教,还须我们在教学实践中进一步去探寻一些规律、尝试一些手段、创新一些方法。唯其如此,才能实现从老师指导下的阅读,达到放手让学生独立阅读;从把寓言当一般故事阅读,达到带着对这一独特文体的自觉意识阅读;从为读而读,达到内化成对生活、对世界的正确认识,发现自我、提升自我的最终目标。这样,不仅能提高学生的语文素养,而且能涵养学生的人文品质,从而用寓言这把神奇之钥打开学生的心灵之门。

参考文献:

[1]温儒敏.部编本小学语文教材要来了,这11个问题老师得先弄清楚[N].中国教师报,2017(8):2.

[2]严文井.严文井选集(下)[M].北京:人民文学出版社,2015.

作者简介:

黄丽莉,江苏省南通市,南通市虹桥第二小学。