“清脑抗炎汤”对急性脑梗塞患者日常生活能力的影响

杨泉,王宝林

南京中医药大学附属泰州市姜堰中医院,江苏 泰州 225500

急性脑梗塞(ACI)好发的年龄层普遍集中在50-60岁及以上的人群,常常合并有高血压、糖尿病、冠心病等疾病,外周血管动脉硬化、吸烟、饮酒是其危险因素,其中引发急性脑损伤的诱因往往是由于动脉硬化。因此,本病具有高致残率、高死亡率,存活患者中也多出现偏瘫,失语等神经功能缺损的症状,严重影响人们正常生活能力。

脑梗塞除了时间窗内的溶栓和取栓外,目前还没有特别有效的治疗方案,主要予以药物治疗和康复锻炼,常规给予拜阿司匹林、瑞舒伐他汀和改善循环、营养神经等对症治疗。我科室总结多年的临床经验自拟中药方剂“清脑抗炎汤”,具有良好的临床疗效。现对随机分组的40例治疗组患者和40例对照组患者的临床试验结果进行总结分析如下。

1 资料和方法

1.1 基本资料 回顾性分析我院自2013年-2015年期间收治的80例急性脑梗塞患者的临床资料。该收治患者均接受住院治疗,疾病均为初诊,没有在其他医院有过住院治疗经历。其中年龄49-80岁,平均(67.6±2.3)岁;男47例,女33例;合并高血压51例,合并2型糖尿病17例;颅内多发的脑梗塞6例,基底节区脑梗塞53例,脑叶梗死12例,脑桥腔梗6例,小脑梗塞3例。将入选的80例患者随机分为两组。治疗组(40例):男性23例,女性17例;年龄49-80岁,平均(66.8±2.1)岁。对照组(40例):男性24例,女性16例;年龄51-80岁,平均(68.5±2.8)岁;两组间在年龄、性别、既往病史、起病时神经功能缺损程度等方面无统计学意义的差异(P>0.05)。

1.2 纳入标准 ①所有患者均符合全国第四届脑血管病学术会议制定的诊断标准[1],均伴有不同程度的肢体功能障碍、失语、吞咽功能障碍等神经功能缺损症状。②经过头颅CT或MRI扫描证实。③40岁≤年龄≤80岁,符合内科保守治疗;④取得患者及其家属知情同意并签署书面同意书。

1.3 排除标准 ①颅内出血性疾病;②严重的肝肾功能异常,凝血功能异常;③合并痴呆或严重精神系统疾病;④中枢神经系统占位病变者。

1.4 治疗方法

1.4.1 两组患者均予常规治疗 应用西药常规服用拜阿司匹林(100 mg/次,1次/晚,口服,饭后半小时)、瑞舒伐他汀(10 mg/次,1次/晚,口服),均根据需要给 予脱水降颅压及监控血压和血糖。血压经治疗控制到130/90 mmHg左右,血糖使用口服降糖药和(或)注射胰岛素,以餐后血糖值为准,使其稳定在7.0-10.0 mmol/L。

1.4.2 治疗组患者的治疗方法 治疗组患者在常规治疗的基础上加用“清脑抗炎汤”。药用组成:当归、川芎、广地龙、水蛭各15 g,钩藤20 g,天麻10 g,川连3 g,栀子12 g,郁金、石菖蒲各20 g;每日1剂,水煎1次/d,空腹服用,早晚各一次,每次150 mL;有意识障碍或者吞咽、进食困难者,予以鼻饲;肝肾阴虚者加山茱萸、女贞子;痰浊明显者加胆南星、瓜蒌;脉络血瘀者加红花、桃仁;烦躁眠差者加夜交藤、灸远志15 g;便秘者加火麻仁、生军。使用30天和90天后分别统计和分析疗效。

1.5 观察指标 观察两组患者的临床治疗效果。分别从治疗前后患者日常生活能力、神经功能缺损症状恢复情况来评定临床治疗效果。其中患者的日常生活能力根据治疗前和治疗后患者日常生活能力量表评分,采用Batherel量表评估;使用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评估治疗前后的神经功能缺损症状,对临床神经功能缺损程度进行评估。

1.6 统计学方法 本文研究根据所得量表的数据进行SPSS分析,为了了解两组患者治疗效果,对比两组数据之统计学意义,通过方差检验,在软件SPSS 17.0中运行,进行检验,P<0.05则表示该数据统计学具有意义。

2 结果

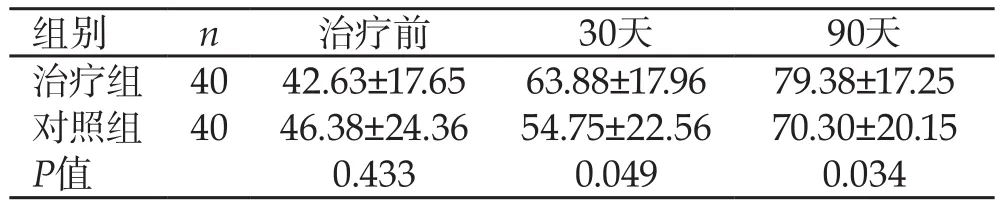

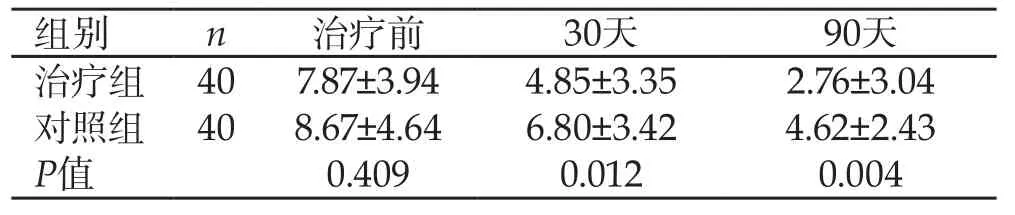

经过观察和数据分析发现中药治疗组和对照组患者治疗后30天和90天的Batherel量表和NIHSS评分均有好转,且治疗组的预后恢复情况优于对照组,组间差异显著(P<0.05)(见表1、表2)。两组患者治疗效果比较明显,没有出现异常药物不适等情况。

表1 两组患者的日常生活能力量表(BI)评分比较(Mean±SD)

表2 两组患者的神经功能缺失(NIHSS)评分比较(Mean±SD)

3 讨论

急性脑梗塞的发病机制与以下因素有关:血小板聚集、凝血功能异常、血栓形成、动脉粥样硬化、不稳定斑块脱落、栓子栓塞等。脑梗塞具有高致残率,严重影响人们的日常生活能力。如何最大程度的改善患者的日常生活能力,促进患者早日康复回归社会,是所有医务人员治疗和研究的最终目的。

研究表明,动脉粥样硬化不是简单的血管附壁脂质沉积过程,炎症反应在其发生发展过程中扮演着重要角色,而动脉粥样硬化是导致ACI最重要的原因,因而认为炎症反应在ACI引起的缺血性脑损害中起着至关重要作用[2]。炎性因子可导致脂类物质代谢异常,加重缺血缺氧性脑损伤。

超敏C一反应蛋白(hs-CRP)及肿瘤坏死因子(TNF-α)及白介素(IL-6)是目前脑梗塞病例中研究较多的炎症反应标志物。研究发现,血清CRP水平与脑梗塞严重程度、神经功能缺损程度以及脑梗塞范围密切相关[3]。作为炎性标志物的hs-CRP,对斑块形成、破裂起到关键作用,是脑梗塞的独立危险因素[4]。在出现免疫炎症过程反应中,IL-6同样会出现急性反应性增高。IL-6增高程度与急性脑梗塞患者的神经功能也密切相关。

我科室前期科研研究证实,瑞舒伐他汀和清脑抗炎汤均有降脂,改善血粘度,减轻炎症反应,改善微循环,清除自由基的作用。联合应用能显著降低超敏C一反应蛋白、肿瘤坏死因子、白介素、血脂水平,抑制血栓形成,与单独使用瑞舒伐他汀相比疗效更显著,具有强效降脂、抑制炎症反应作用,能明显改善脑梗塞部位缺血缺氧和缺损神经功能。

急性脑梗塞在祖国医学中归属“中风”范畴,治疗主要予以活血化瘀、平肝熄风、祛痰通络、根据中医理论,结合现代医学“炎症因子”观念,自拟“清脑抗炎汤”配合常规疗法治疗急性脑梗塞,“清脑抗炎汤”中当归、川芎、广地龙、水蛭等可活血化瘀、祛痰通络,具有抗凝、抑制血小板聚集、降低血粘度、扩张小动脉、抗炎、抗氧化、清除自由基的作用。钩藤、天麻、黄连、栀子等可养阴潜阳、平肝熄风、降火清脑[5],当归中的阿魏酸能对抗血栓素A2(TXA2)的生物活性,增加前列环素(PGI2)的生物活性,使PGI2/TXA2的值升高,从而抑制血小板凝聚[6]。其中天麻、钩藤有镇静作用,可抗惊厥、抗缺氧,郁金、石菖蒲其性苦寒,行气化痰解瘀,并能镇静、抗凝、降血脂等[7]。

综上所述,清脑抗炎汤诸药合用,能降低急性脑梗塞患者炎症因子水平,并有抗凝、抗血小板聚集、抗炎、调脂、抗缺血、缺氧、清除自由基作用,最终能降低脑梗塞患者致残致死率,改善神经功能评分,改善日常生活能力,改善预后。