豫南稻区再生稻精确定量施肥技术探讨

刘祥臣 丰大清* 郑志松 张强 余贵龙 蓝黎明 赵海英刘守尧 黄靖元

(1信阳市农业科学院,河南信阳464000;2河南省农业科技发展中心,郑州450000;*通讯作者:fdqkyk@126.com)

豫南是河南省水稻主产区,常年种植面积43.1万hm2,占全省水稻总种植面积的83.4%,在粮食生产中占有十分重要的地位。经过多年的试验研究及示范推广,豫南稻区的再生稻种植技术基本成熟,“中稻+再生稻”已成为当地新的种植模式,也是提高该区水稻生产水平、增加种植效益的有效途径[1-7]。探索合理的肥水运筹,进一步完善豫南稻区再生稻高产栽培技术,实现豫南稻区再生稻“高产、优质、高效、生态、安全”综合目标是下一步研究的重要工作。

在水稻栽培管理中,合理的施肥能有效调控群体质量、促进颖花分化、提高结实率和粒重,进而增加产量。对再生稻来说,施肥也是打破腋芽休眠、促进腋芽发育、保障再生芽萌发及再生茎穗形成的重要调控措施[8-10]。目前,在我国水稻生产成本中,肥料一般占50%以上,过量施肥、不合理施肥不仅造成肥料利用率下降,大量肥料被浪费,环境受到污染,而且降低了水稻产量和品质,影响食用安全。精确计算肥料用量,节约用肥,合理运筹,是实现水稻生产“高产、优质、高效、生态、安全”综合目标的关键技术[11]。

为探索豫南稻区再生稻精确施肥技术,笔者根据水稻精确定量栽培理论与技术原理,围绕再生稻两季均衡高产的栽培目标设计了本试验,以期探索出豫南稻区再生稻经济合理的施肥方案,实现高产,提高再生稻的种植效益。

1 材料与方法

1.1 试验地点与试验材料

试验于2017年在信阳市农业科学院试验田(东经114°05',北纬 32°07')进行。试验地前茬为冬闲田,整地施肥前对土壤养分进行检测,结果为:pH值6.5,有机质10.78 g/kg,全氮0.085%,全磷0.051%,速效钾79.3 mg/kg。供试水稻品种为杂交籼稻两优6326

1.2 试验设计

3月4日播种,播种前催芽至90%以上种子破胸露白,采用大棚钵苗旱育秧,于4月14日移栽至大田。行株距33 cm×14 cm,栽插密度1.44万丛/667 m2,各小区间做埂,实行单独水肥管理,小区面积54 m2。小埂外包薄膜防窜水窜肥。

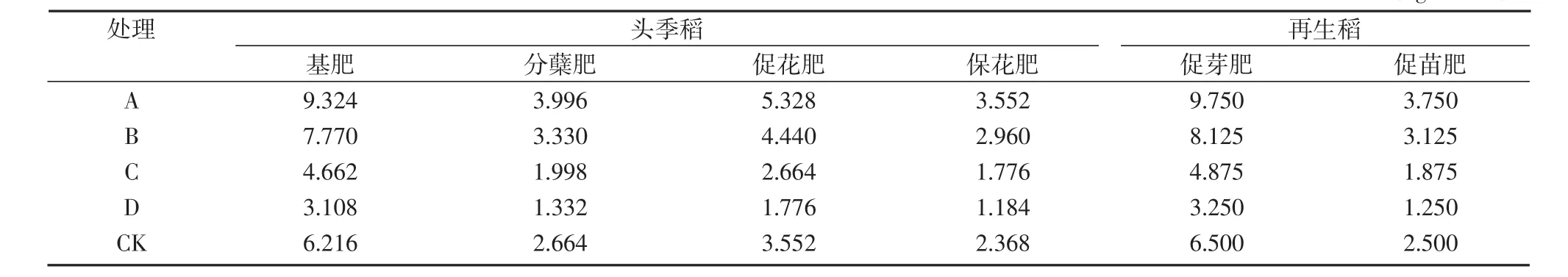

根据精确定量栽培原理,设定头季稻目标产量为700 kg/667 m2,以基础产量 350 kg/667 m2、当季氮肥利用率45%,每百kg籽粒吸氮1.8 kg计,头季稻每667 m2需施氮肥 14.8 kg,分 4 次施入(基肥∶穗肥=6∶4,底肥∶分蘖肥=7∶3),分别为底肥 6.22 kg、分蘖肥 2.66 kg,氮∶磷∶钾=2∶1∶2。再生季目标产量为 350 kg/667 m2,以基础产量150 kg/667 m2、当季氮肥利用率40%计,再生季每667 m2约需施氮肥9.0 kg,分2次施,分别为促芽肥6.5 kg、促苗肥2.5 kg。以施氮量不同共设5个处理:CK,目标施肥量;A,比目标施肥量多50%;B,比目标施肥量多25%;C,比目标施肥量少25%;D,比目标施肥量少50%(具体用量见表1)。每个处理3次重复。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 群体动态

移栽后每小区选择相邻的5株(边行除外)确定为观察株,每周调查1次,记载茎蘖发育动态。

表1 各处理氮肥设计(kg/667 m2)

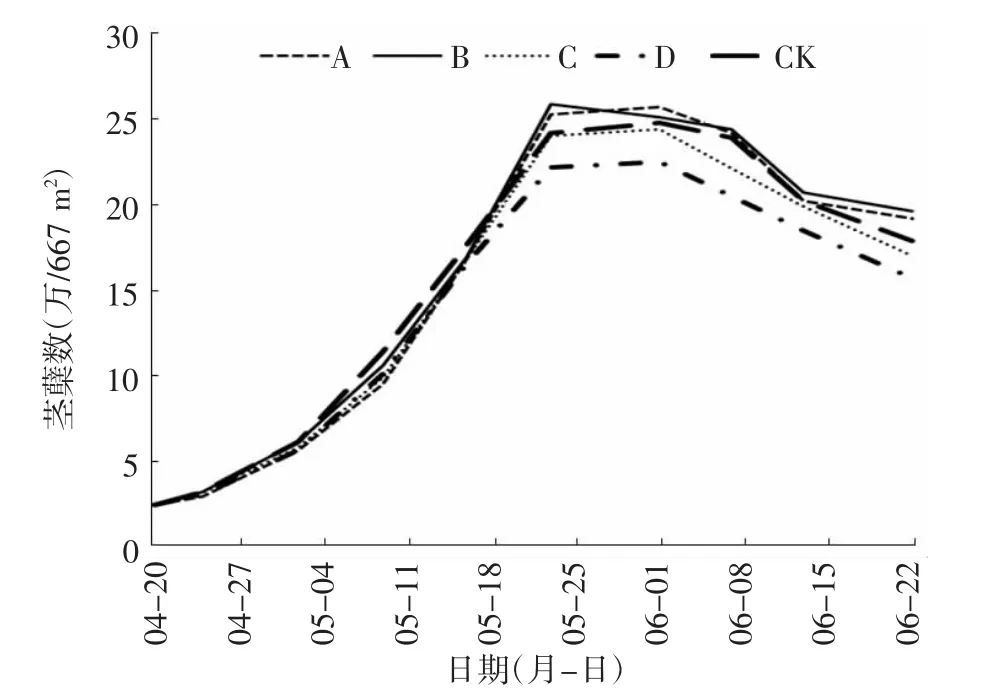

图1 不同处理的茎蘖动态

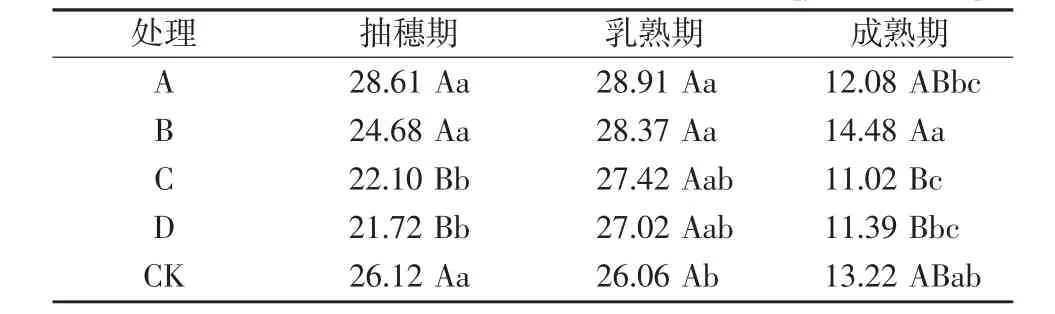

表2 不同施氮量对头季稻后期光合速率的影响[μmol(/m2·s)]

1.3.2 光合效率

采用Li-6400型(Li-cor公司)便携式光合仪分别在头季稻齐穗期、促芽肥施用前及头季稻收获前进行光合速率测定。取样时扣除边行后每个处理随机选5个单株,在天气晴朗日照稳定的上午9∶00-11∶00,采用6 cm2的标准叶室对每个单株的剑叶中部进行光合速率测定,重复3次。

1.3.3 产量及产量构成要素

于头季稻和再生稻成熟期分别取样测产,每处理随机选取10丛稻进行考种,调查有效穗数、穗粒数等,计算结实率和再生率,并测定千粒重。收获时,各小区单打单收,风干计产。

1.3.4 纹枯病发病率

成熟期随机抽取80丛,调查病株数。

1.3.5 倒伏率

头季稻收割前遇到暴雨及强对流天气,造成部分小区倒伏严重,用目测法比较倒伏面积占小区面积的百分比(倒伏率=倒伏面积/小区面积)。

1.3.6 茎鞘干物质量

头季稻收割期每小区选择代表性植株20茎,去掉稻穗、叶片和根系,烘干称干物质量。

1.3.7 再生率

头季稻收获后20 d,每处理连续选5丛,调查原茎数和再生茎数(再生率=再生茎数/原茎数)。

1.4 数据处理

采用Microsoft Excel 2003和SPSS 16.0数据处理系统对数据进行整理及统计分析。氮肥产量=施N后总产量/施 N 量;边际产量=[产量处理i-产量处理(i-1)]/[纯 N量处理i-纯 N 量处理(i-1)];边际收益=[收入处理i-收入处理(i-1)]/[纯 N 费用处理i-纯 N 费用处理(i-1)]。

2 结果与分析

2.1 对头季稻茎蘖动态的影响

由图1可看出,各处理在移栽后10 d进入分蘖盛期,在移栽后30 d左右茎蘖数达到最高值,此后茎蘖数开始下降,至孕穗期基本稳定。最高茎蘖数表现为A>B>CK>C>D,处理间呈现出随氮肥用量增加而分蘖发生早、发生量大的趋势,说明增加氮肥施用可使前期分蘖大量发生,使分蘖高峰提前出现,茎蘖总数多;有效穗数随施氮量的降低而下降,成穗率则相反;而氮肥不足会导致前期茎蘖不足,不能形成足够的群体。

2.2 对水稻灌浆期净光合速率的影响

水稻叶片光合速率和光合功能期是影响光合生产能力的两个重要因素,而作物产量则主要来源于光合生产力。提高作物的光合生产力是进一步提高其光能利用率的主要途径,但要大幅度提高光能利用率必须依赖于光合速率的提高和叶片光合功能期的延长。

从表2可以看到,在水稻抽穗期,叶片的光合速率表现为A>CK>B>C>D,大致呈现出随施氮量的减少而降低的趋势,低氮肥水平的处理C、D显著低于其他处理,且差异达到极显著水平,而处理A、CK、B之间则差异较小,表明施氮不足导致抽穗期光合速率降低,光合能力下降;在水稻的乳熟期,也是水稻灌浆的高峰期,此时光合速率最高,同化的光合产物最多,各处理光合速率值最高,不同施氮水平间差异未达极显著水平;而在成熟期,各处理叶片的光合速率表现为B>CK>A>D>C,也大致呈现随施氮量减少而下降的趋势,以处理B最高,与CK差异不显著,显著高于处理A,极显著高于处理D和处理C。表明在水稻成熟期,充足的氮肥供应可以延缓光合功能的衰退,而过量的氮肥则可能造成群体过大导致内部竞争激烈而早衰。

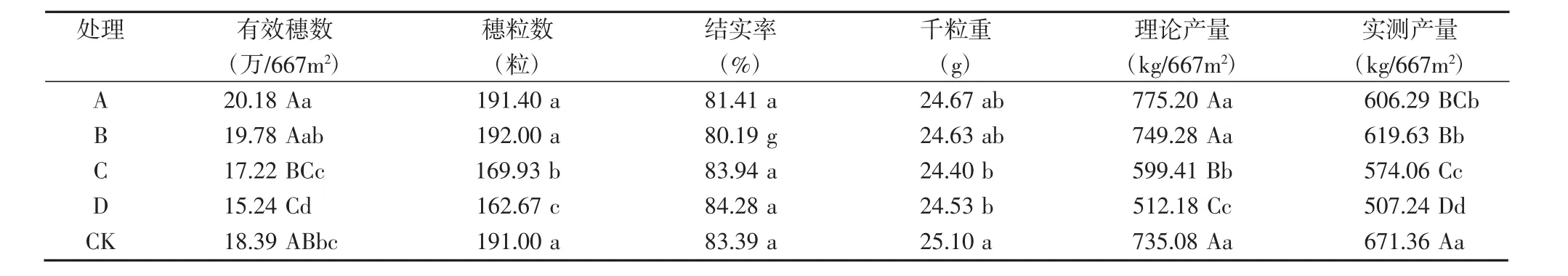

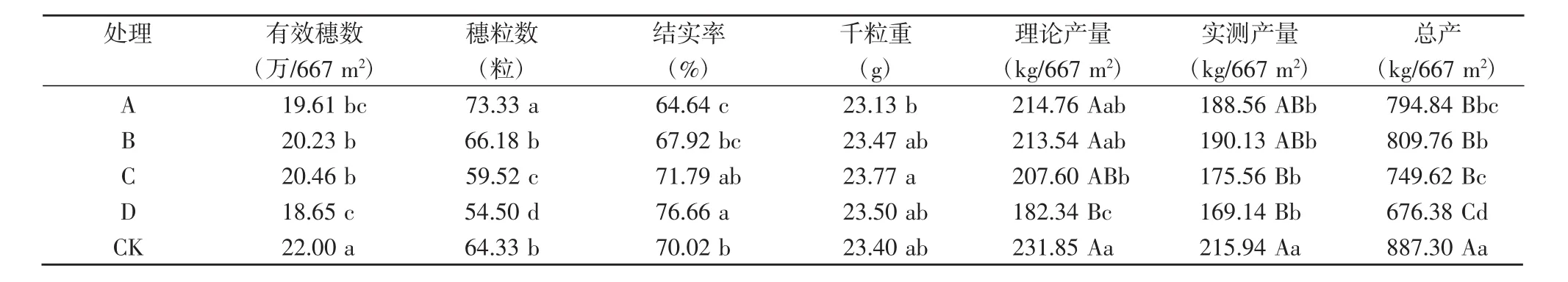

表3 不同施氮量对头季稻产量及其构成因素的影响

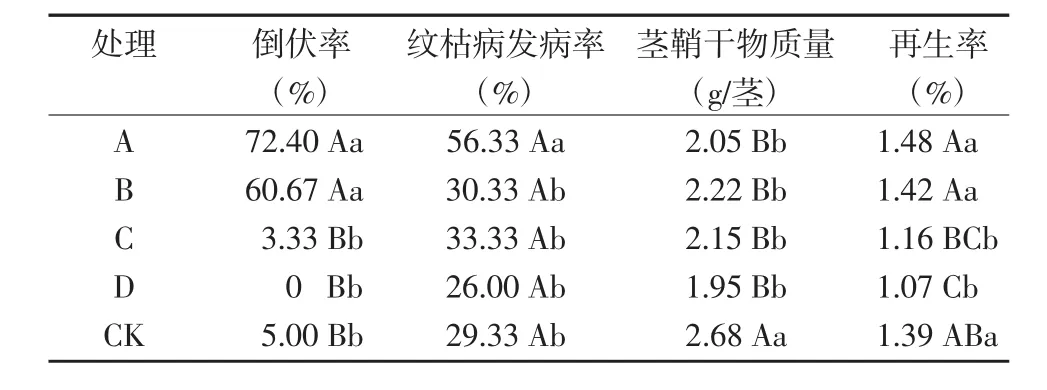

表4 不同施肥量对头季抗倒伏、纹枯病及再生能力的影响

2.3 对头季稻产量及其构成因子的影响

从表3可以看出,各处理的有效穗数随施氮量的减少而降低,处理D显著或极显著低于其他处理,说明氮肥的不足会导致有效穗数显著降低。穗粒数与有效穗数呈相同的趋势,均随施氮量的减少而减少,处理C显著低于高氮水平的处理A、B和CK,但也显著高于更低施氮水平的处理D,说明充足的氮肥是促进颖花分化,形成足够“库”的必要条件。结实率与粒重各处理间差异不大。理论产量随施氮量的增加而增加,表现为处理 A>B>CK>C>D,高氮水平的处理 A、B、CK 极显著的高于低氮水平的处理C、D,而处理C与处理D间的差异也达到了极显著水平;实测产量以CK最高,并与其他处理差异达极显著水平,其次是处理B。从田间长势来看,处理A、B长势旺盛,但其有效穗中中小穗偏多,田间郁闭,纹枯病发生较重,抗倒伏能力差,虽然构建了足够的“库”和强大的“源”,但其弱势籽粒灌浆不充分,且所占比例较大,进而导致小区实测产量极显著低于CK。

2.4 对头季稻抗倒伏、纹枯病及再生能力的影响

从图1可以看出,施氮量与单位面积的茎蘖数成正比,增施氮肥有利于形成更多的有效穗数,虽然在一定范围内,水稻的产量与有效穗数呈显著正相关,但过量的茎蘖会造成稻田群体过大,株间竞争加剧,并影响通风和基部叶片的受光,致使植株纤弱、纹枯病发生加重、抗倒伏能力下降,不仅影响了头季稻的产量,也影响了再生能力及再生季的产量。再生稻头季收割前遭遇强对流天气,造成部分小区出现倒伏,经调查可以看出,头季稻倒伏情况呈现出随施氮量的增加而加重的趋势,处理A、B倒伏情况极显著高于CK、处理C和处理D;就纹枯病的危害指数来说,也基本呈现随施氮量的增加而加重的的趋势,其中施氮量最大的处理A显著高于其他处理。

从表4可以看出,CK茎鞘干物质量最大,与其他处理达极显著差异。表明其氮肥用量合适,运筹合理,不仅头季稻产量较高,而且其再生发穗能力也最强;但调查再生率却发现,再生率表现为处理A>B>CK>C>D,呈现出随施氮量增加而增加的趋势,表明充足的氮肥供应有助于再生芽的萌发。进一步调查发现,处理A、B萌发的再生穗多是从基部的低位萌发的,倒2节芽和倒3节芽萌发的较少,这部分再生穗抽穗较晚,后期遇到低温空瘪率多,是导致这2个处理虽然再生率高,但再生季产量不高的主要原因。

2.5 对再生季产量及总产的影响

从表5可以看出,再生季的有效穗数以CK最高,与其他处理差异达显著水平,处理D和处理A相对较低,表明氮肥不足会影响再生率,减少再生季的成穗率,而过量氮肥则造成头季群体过大,株间竞争加剧而造成植株纤弱早衰、纹枯病危害重从而影响高位芽的再生,虽然有较多的再生穗,但形成的有效穗依然不足。虽然各处理在穗粒数和结实率上存在一定的差异,但在实粒数方面各处理差异并不大,而在粒重方面A、B、C、D处理间无显著差异。再生季产量表现为CK>B>A>C>D,仍以CK最高,并显著或极显著高于其他处理。表明前期施氮量过大,会造成群体过大,植株纤弱,即使再生季增施促芽肥和促苗肥,但形成的再生穗却不能形成有效穗,对再生季的产量作用不大,而前期氮肥不足,影响了再生芽的萌发,造成有效穗偏少。两季总产以CK最高,与其他处理差异达极显著水平,表明其施肥量及施肥方案最合理。

表5 不同施氮量对再生季产量及两季总产的影响

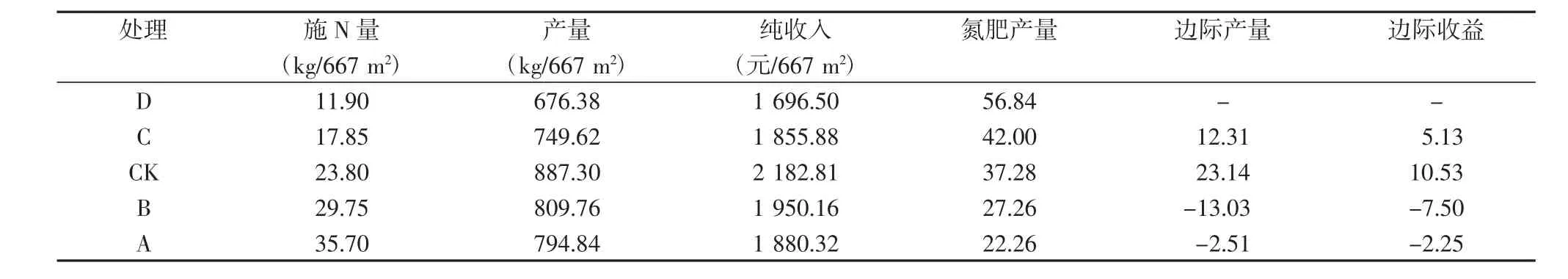

表6 不同施氮量对再生季经济效益的影响

2.6 对再生稻经济效益的影响

由表6可以看出,当施N量在目标施N量以下时,随施N量的增大,产量和纯收入逐渐增大,边际产量和边际效益亦呈现出增大的趋势,但超过目标施N量时,不仅两季产量下降,而且边际产量和边际收益均已呈负值,说明施用的氮肥已过量。

根据施N量(X)与边际收益(Y)数据进行经济效益曲线拟合,得拟合方程为:Y=-0.1635 X2+6.5244 X-55.665,当 Y=0 时,X=27.54,P=0.0456<0.05,方程相关性达到了显著水平。根据拟合方程,当边际收益等于0时的施N量即为最佳施N量。因此,当两优6326在豫南稻区作再生稻栽培时,全生育期总用N量以27.54 kg/667 m2为宜,相应的总产量是847.11 kg/667 m2。

3 讨论与结论

氮素是水稻所需的主要营养元素之一,合理的氮素营养具有强源、扩库等功能,适宜的氮肥用量及运筹方式是水稻获得高产的一项重要技术措施。再生稻若想实现两季均衡增产,必须在稳定穗数的基础上培育大穗,在此基础上稳定的库及有效充实度(灌浆)是超高产栽培的生理基础。而后期叶片的光合性能及维持时间长短(源)与库有效充实度关系紧密。本试验结果表明,两优6326作再生稻栽培,以头季施N 14.8 kg(基肥42%、分蘖肥18%、促花肥24%、保花肥18%)、再生季施N 9.0 kg时两季产量最高。究其原因,在此施氮水平和肥料运筹下,有利于控制无效分蘖的发生,群体大小适宜,分蘖成穗率高,库源关系协调,结实率高,从而实现头季高产,并且在收割期其茎鞘保持较高的干物质量,故其再生能力也是最强的。

本试验中,以CK的两季产量最高,其中头季稻产量达到671.36 kg/667 m2,比较接近预期目标(700 kg/667 m2),但再生季产量仅为 215.94 kg/667 m2,仅为预期产量(350 kg/667 m2)的61.70%,这主要是再生季受当年的华西秋雨影响所致,从8月下旬开始进入持续阴雨天气,再生季的生长发育受到一定程度的影响,主要表现在再生穗生长较慢、株高降低、空瘪粒增多、再生季的有效穗数不足(由于田间调查时实粒数低于10粒的稻穗均不计入再生季的有效穗数,造成再生率普通较低),产量受到较大影响。