中国北方抑郁症与OPRM1基因多态性的相关性研究

马心慧,孙海昕,杜金赞,付 瑜,刘晨阳

抑郁症是一种常见以少言寡语、情绪低落、持续性疲乏、思维缓慢等为主要症状的精神疾病。研究发现,我军抑郁症问题是一个亟待关注的重要心理卫生问题,已受到军队心理学与思想政治工作者的广泛重视。本研究通过对OPRM1基因位点多态性与抑郁症患者的关联性研究,旨在揭示抑郁症的致病基因,实现基因诊断,从而为军队选拔重要领域或岗位人才时规避易患人群提供科学的指导方法,也为增强部队战斗力提供坚实的理论依据。

1 对象与方法

1.1 对象 (1) 病例组:选取2016-01至2017-01在黑龙江省哈尔滨市第一专科医院门诊及住院的患者,共369例,均为男性汉族,年龄18~49岁,按照年龄分为两组:Ⅰ组为18~33岁,Ⅱ组为34~49岁;入选标准:符合美国精神障碍诊断与统计手册第4版(DSM.IV)诊断标准,PANSS评分>60分;无烟草、乙醇及其他精神活性物质滥用史;中国北方地区汉族自然人群;患者及家属知情并同意;研究个体之间无血缘关系。排除标准:患有心胆肝肾等躯体疾病、内分泌及免疫系统疾病、营养不良及其他精神疾患;有过敏及激素治疗史,接受过免疫制药治疗;不同意参加本研究者。(2)对照组:选取同期某部队医院体检中心部队健康官兵738例,均为男性汉族,年龄与病例组差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法 按汉密尔顿抑郁量表(HAMD)17对抑郁症状严重程度做评估[1]。对合格的入选病例组人员征得患者及家属同意后,完成HAMD-17量表和基本信息调查表。采用聚合酶链反应-限制性片段长度多态性(PCR-RFLP)技术和聚合酶链反应-序列特异性引物(PCR-SSP)分析技术检测OPRM1基因上的2个位点。采集患者静脉血5 ml于EDTA抗凝管充分混匀,分装。PCR扩增采用12 μl反应体系,含50~200 ng基因组DNA,2×PCR缓冲液,15 mmol/L MgCl20.5 μl,5 μmol/L引物各0.5 μl,0.5 UTaq酶0.5 μl(北京天根医药公司)。取20 μl PCR产物,建立总体积为20 μl的酶切反应体系,加入相应的限制性内切酶(NEB,北京),37 ℃温育过夜,4 ℃水浴15 min终止反应。酶切产物用2.0%琼脂糖凝胶(含溴化乙锭)电泳分离,经凝胶成像仪系统(Bio-RadgelDoc2000,美国)处理后进行基因型判读,记录并保存结果。OPRM1基因两个位点引物参照文献[2]。所有位点的引物、PCR反应、产物长度、退火温度和内切酶(表1)。

表1 OPRM1基因扩增位点的引物序列、退火温度及酶切片段

1.3 统计学处理 运用DNAMAN软件包对测序峰图进行序列判读及比对,采用SPSS13.0软件进行数据处理,Hardy-Weinberg平衡检验、基因、基因型频率及关联性检验,Haploview软件进行单倍型重构及单倍型关联分析。ReviewManage4.2(OxfordEngland)软件进行Meta分析。病例组和对照组间基因型和等位基因频率的计算采用直接计数法,组间基因型频率及等位基因频率的差异性比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

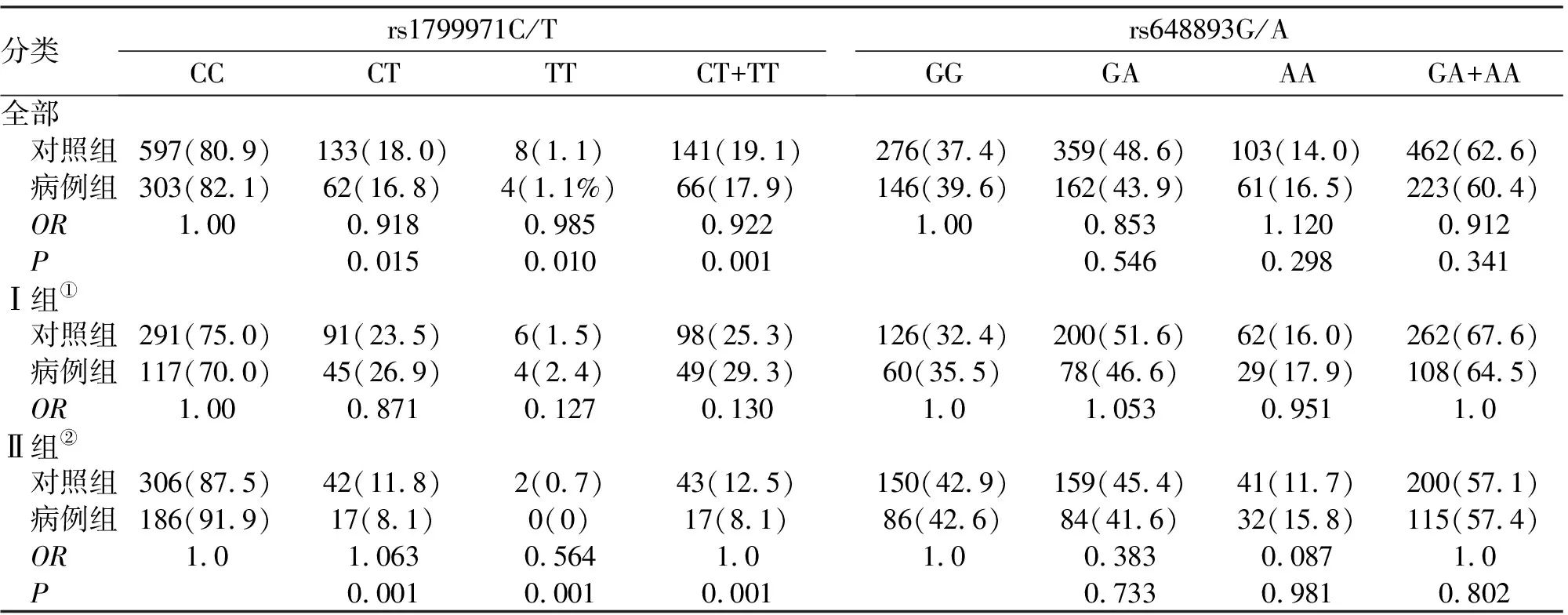

OPRM1基因rs1799971C/T与rs648893G/A位点多态性在对照组中的分布符合Hardy-Weinberg遗传平衡,且两组人群的年龄均匹配。OPRM1基因启动子区rs1799971C/T与rs648893G/A位点多态性的基因型与等位基因频率分布见表2。OPRM1基因启动子区rs1799971C/T与rs648893G/A位点在各自内切酶消化前后得到的片段见图1、2。

连锁不平衡程度统计结果显示,未发现病例组和对照组的两个多态性位点之间呈明显连锁不平衡现象。单体型关联分析显示,所有单体型在两组之间分布差异无统计学意义。

OPRM1基因rs1799971位点基因型和等位基因频率在34~49岁病例组及对照组间存在统计学差异(OR=0.309,95%CI:0.218~0.439,P<0.01)。而rs648893位点的基因型和等位基因频率在两个年龄组中病例组的基因型和等位基因频率与对照组比较差异均无统计学意义(表2)。

图1 中国北方男性rs799971C/T未经限制性内切酶消化所得片段

表2 中国北方两组OPRM1基因多态性位点的基因型和基因频率年龄分布 (n;%)

注:①Ⅰ组:年龄为18~33岁;②Ⅱ组:年龄为34~49岁

图2 中国北方男性rs648893G/A经限制性内切酶消化后所得消化片段

消化之前:1,3,5和7道为180bp碎片。消化后:第2道180bp代表纯合子AA基因型(突变型);第4和第8道155bp代表纯合子GG基因型(野生型);6道180bp和155bp代表AG基因型(杂合子)

3 讨 论

抑郁症具有较高的患病率、复发率、死亡率、致残率,是危害人类身心健康的常见精神类疾病。有研究表明,抑郁症平均发病年龄为25岁,多数发病于15~19岁和25~29岁年龄段[3],而且有10%~15%的抑郁症患者死于自杀。国内外研究表明,军人大多处于这个年龄阶段,也是抑郁症的高危人群[4,5]。有学者对近20年来我国军人心理健康特点进行了回顾性研究,发现我国军人的心理健康水平偏低,抑郁是主要的心理问题之一[4]。作战部队基层官兵的抑郁自评量表(SDS)阳性率60.66%,焦虑自评量表(SAS)阳性率19.79%,而且军人中抑郁的比例有上升趋势。

OPRM1位于基因组第6号染色体上,是人类编码阿片受体的基因,目前,国内外OPRM1基因与精神神经类疾病的关联性研究报道不多[6]。本研究结果未发现OPRM1基因rs648893G/A基因多态性与抑郁症存在关联。分析其原因可能是基因多态性有明显的种族和地域差异,这种差异有可能导致同一种突变在不同的人群产生不同的表型效应,导致各个研究结果的不一致。近年来,大量的研究证实了遗传学在抑郁症的致病因素中发挥一定的作用,与抑郁症有关的免疫系统的遗传学已发现,某些细胞因子的多态性如编码IL-1、TNF-α的基因可能使个体更易发展成抑郁症[7]。

关于OPRM1基因与抑郁症关联性的报道尚属首次。笔者未能发现本研究rs648893G/A多态性与抑郁症的易感性相关:抑郁症可能是一种多因素疾病,OPRM1基因多态性可能只发挥相对较小的作用;可能还有其他基因变异参与了抑郁症的病理生理过程。笔者曾发现,TNF-α基因-857C/T位点与重性抑郁障碍症存在关联恰恰证明了这一点。后期笔者将按照不同军种、年龄、军龄、职别、文化程度等对军人分组进行研究,再通过体内和体外研究将基因多态性与mRNA的转录和蛋白的表达联系起来,以揭示OPRM1基因变异对表达水平产生的影响。

由此可见,从多角度研究阐明抑郁症的发病机制,寻找潜在致抑郁靶点,最终实现基因诊断和基因治疗将具有重大的理论价值和现实的指导意义。尤其是研究成果如能在部队体检中推广,这对重要军事领域及岗位的人才的选拔非常重要,可以实现规避易患人群。本研究成果将有助于研发更有效、更特异的抗抑郁药物,如能实现基因治疗,将能降低部队官兵抑郁症的发生或提高患病后的治疗效果,从而减少自然减员,提高部队作战能力。

总之,本研究证实OPRM1基因第一外显子区rs1799971C/T位点等位基因的多态性与中国北方汉族抑郁症患者的发病呈正相关,该突变可能会增加抑郁症的发病风险。