国外沥青路面抗滑性能影响因素研究

钱朝清

(广州市市政工程设计研究总院有限公司,广东 广州 510060)

0 引言

沥青路面结构因其行车舒适性好噪音小、施工期短且养护维修较为便捷等优点,已成为路面结构的主要形式。沥青路面的抗滑性能与道路行车安全密切相关,许多道路建成通车后,抗滑性能下降较快。随着车流量的不断增多、车辆行驶速度逐渐提升,这些都对行车安全性提出了更高的要求。

1 国外研究发展历程

路面抗滑机理的研究最早由英国道路交通研究所(TRRL)在20世纪20年代开创的,目的是研究在潮湿状态下路面溜滑程度与交通事故率间的相关关系。

国际道路会议中心于1949年成立路面滑溜及平整度技术委员会(即表面特性技术委员会),从薄层摩擦学、固体表面化学、空气动力学、环境检测与控制和人造集料等方面,多学科交叉研究路面抗滑机理。1958年,在英国举行第一届国际防滑会议,对十二种测定路面摩擦系数的仪器进行相关性试验。1977年,第二届国际防滑会议在美国俄亥俄州举行,会议报告指出:路面抗滑问题的研究,除考虑路面摩擦系数外,还应将表面结构、几何形状、交通等级、行车速度等纳入影响因素范围。1983年,在十七届国际道路会议上已有18个国家提出路面抗滑标准和要求,表明路面抗滑研究已在世界范围内不断扩展和深化。

2 沥青路面抗滑性能的变化机理研究

影响沥青路面抗滑性能的因素包括三个大方面:车轮类型及车辆荷载,路面类型及材料性能,环境条件。研究人员主要着眼于何种类型的路面和使用何种材料可以保证路面抗滑性能良好,并能在较长时期内维持较好的性能状态。

2.1 轮胎与沥青路面间接触机理研究

国外较早开始对轮胎与沥青路面间接触机理进行系统研究[1],当车辆行驶时轮胎与路面相互碰撞冲击,将路面视为刚体,橡胶轮胎为弹性体,接触界面产生的变形全为轮胎变形,车轮变形使路面与轮胎间产生摩擦力。影响摩擦力的因素主要包括,轮胎因素(材质、花纹形状和深度等)和路表纹理(构造尖峰的高度和密度)。经过车辆反复轮载作用,造成路表构造纹理减少,路面逐渐变得平滑,从而车轮所受摩擦力相应降低,路面抗滑能力下降。

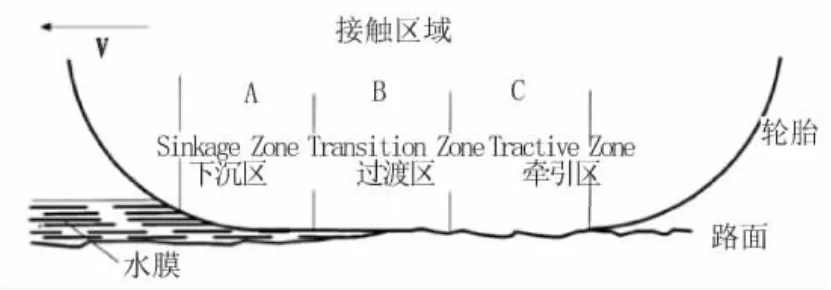

当路面处于潮湿状态时,受到车速、水膜厚度、表面构造等因素共同影响。根据界面接触状态可将轮胎与路面接触长度划分为三个区域,见图1。

(1)区域A——下沉区Sinkage Zone:车轮和路面没有直接接触,轮胎”浮”在水膜上,水膜厚度受静水压力影响,随压力增加而厚度减少。由于水膜覆盖了集料表面微观纹理,轮胎与路面分离,两者间摩擦阻力很小。

(2)区域B——过渡区Transition Zone:处于A、C区之间,水膜被集料的突出部分刺破,集料顶部的微观纹理刺入轮胎而产生的摩擦力。

(3)区域C——牵引区Tractvie Zone:此区域接触界面间水已被完全挤出,轮胎与路面间形成紧密接触。

三个区域的尺寸受水膜厚度(取决于路面排水能力和降雨强度)、轮胎与路面接触面积和深度、胎压、路表纹理、车速共同影响。当车速增加,用于排出轮胎与路面间水的时间减少,同时水的润滑作用增强,车速从50 km/h增到100 km/h时将使牵引区减少30%~70%,这将极大降低轮胎与路面间的摩擦力。如果当区域C面积为零,车辆将发生高速飘滑现象,此时整个轮胎在水膜层上行驶而不与路面接触,由于水不能产生剪切力导致摩擦系数仅为0.04,极易发生交通事故。故而存在足够的路面纹理对于维持路面抗滑性能具有重大意义。

图1 轮胎与路面接触形式

2.2 路面抗滑性能的评价方法研究

路面的抗滑性能一直被认为是控制车辆方向和速度,以及确保短制动距离的主要因素。抗滑力的定义为:由路面与轮胎在非旋转条件下相互嵌挤时产生的阻滞力。最常采用摩擦系数表征路面抗滑力,摩擦系数越大则抗滑力越高。

路面摩擦系数可通过人工或测试车进行直接测定,如摆式摩擦仪、横向力系数测试车等。摆式摩擦仪是根据摆的势能损失等于摆臂末端橡胶片滑过路面时克服摩擦所做的功,其测定数值采用摩擦系数的100倍表示,称为SVR或BPN。在室内和室外都可适用,操作简单且便于携带,在全球应用基础很广泛,但其缺点是需要人工操作,无法实现大量快速的测量。横向力系数测试车的研制成功,实现了路面抗滑性能的连续快速测量,测量数据稳定,且对交通影响较小。测试时将测试轮设定为与行车方向存在一定角度,当测试车行驶时在路面与测试轮间产生横向摩阻力,其值与测试轮施加在路面的竖向荷载之比即为横向力系数,它表征了车辆制动或发生侧滑时的路面摩阻力。

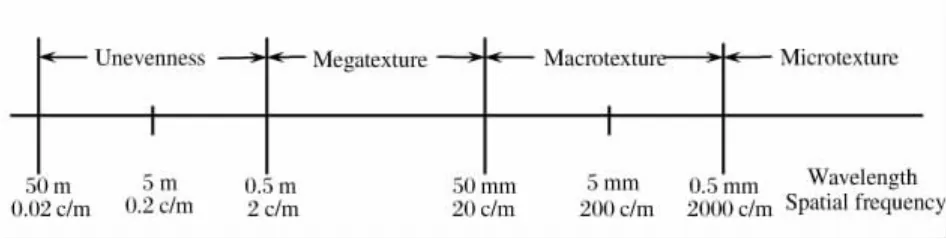

除直接测定路面摩擦系数外,还可通过测量路表纹理几何特性来间接评价路面抗滑性能,摩擦系数同路表纹理特征存在良好的对应关系。路表纹理是路面不平整构造的几何模型。路表纹理根据其大小、形状、分布及作用可分为:微观纹理(Microtexture)、宏观纹理(Macrotexture)、大构造(Megatexture)、不平整度(Unevenness)(见图2)。其中,微观纹理主要功能是增加路面与轮胎的接触面积,在路面潮湿状态下刺透薄水膜使轮胎与路面接触,提高摩擦力;宏观纹理主要提供排水功能,在车辆高速行驶时尤为重要。大构造和不平整度对路面抗滑性能影响较为微弱。

图2 路表纹理分类

沥青路面表面纹理特性与抗滑性能的相关性研究可以分为两个方面:一是研究人员量化路表纹理来评价路面抗滑性能,通过对实际路面或实验室获取的沥青混合料表面二维或三维图像进行数字图像处理,测量表面纹理的几何尺寸和集料的形状特性,以数理统计分析法、分形理论和小波理论等来定量描述了集料的形状、棱角和路面纹理特性,研究表面几何特性与路面抗滑性能的相关性;二是研究集料颗粒的组成成分,评价不同集料类型的物理化学特性以及其对路面抗滑性能的影响。

Alexandros G.Kokkalis等[2]根据路面表面纹理的尺寸,将路表状态分为五种类型,并以微观、宏观构造深度和路面不平整度作为自变量建立表征路面抗滑性能的回归方程。利用分形理论中分形插值函数构造精确的表面几何形状来描述路表的近似纹理,评估路表湿润和表面磨损两种情况下路面抗滑性能的变化。结果表明,路面抗滑性能值SN与分形维数相关联,采用分形评价路面抗滑性能变化的有效性较好,路面在干燥条件下的分形维数大于润湿条件下的分形维数,新路表的分形维数总是比磨损后的分形维数值高50%。

Malal Kane[3]研究杂砂岩、花岗岩、石灰岩三种类型集料的矿物组成成分和集料经受交通磨损后为路表与轮胎间提供的摩擦系数变化情况。使用德国研制的Wehner-Schulze machine模拟交通磨损作用,分析集料和沥青试件磨损前后的微观纹理和摩擦系数变化。结果表明,在长期使用后路面抗滑性能主要与集料特性相关,三种集料中石灰岩的路面长期抗滑性能最差,杂砂岩的摩擦值可较长时间保持较高值,花岗岩抗滑性能介于两者间。

A.M.Dunford[4]使用光学显微测量仪检测研磨集料的颗粒表面结构,探究纳米级表面纹理的磨损进程,以及定量分析表面纹理和摩擦力间的相关性。

2.3 路面抗滑性能的衰减规律研究

沥青路面抗滑性能随着交通荷载作用次数增加而发生衰减,初期降低速率较快,一段时间后性能逐渐趋于平稳。早期主要为现场调查统计,虽可获取实际路况数据,但研究结果受到路段位置影响,且观测周期较长,外界干扰因素多,主要反映交通量、环境等宏观因素对路面抗滑性能的影响。随着数控与测量技术的不断发展,逐渐采用模拟试验法,如加速加载试验、室内外环道试验等。通过构建足尺道面或试件,使用仪器在短期内获取路况数据,以此研究路面抗滑性能衰减规律。其优势在于试验周期短、试验条件便于控制,同时可进行多组对比试验,常用于评价不同材料对路面抗滑性能衰减的影响。

Antonio Ramírez等人[5]开发新型加速加载试验仪,用于在室内评估沥青混合料抗滑性能,使用BPN表征其大小。结论显示:试件磨耗一段时间后,BPN值小幅增加直至覆盖集料表面沥青膜消失、粗集料暴露;之后BPN值随时间增加而逐渐降低,且同轮载次数成比例变化,最终趋于稳定。

3 结 语

综合国外研究成果可知:(1)沥青路面表面宏观纹理和微观纹理共同作用影响路面的抗滑性能;(2)沥青路面的抗滑性能与集料类型的有关,路面表层结构应选取优质的石料作为骨料;(3)抗滑性能还与沥青混合料的结构类型相关,骨架嵌挤型结构表现出较好的抗滑性能。

对于我国沥青路面抗滑的研究,可以从选取有丰富表面构造的优质骨料,并优化骨架嵌挤型沥青混合料的级配组成方面出发,同时考虑各省气候环境条件,针对性地研究提高以及长时间维持沥青路面较好的抗滑能力。