“DNA半保留复制”的模型制作及在教学中的应用

吴银峰 马明

摘要 介绍了在课堂教学中学生利用纸张、剪刀、回形针等工具进行“DNA半保留复制”模型制作。应用该模型可突破学习的重难点,提高課堂教学的有效性,同时有助于激发学生探究学习的兴趣。教师可根据此模型做出相关拓展,使学生在学习活动中提升科学思维能力,发展学生的生物学学科核心素养。

关键词 DNA 半保留复制 模型制作 课堂教学

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

DNA通过半保留复制将遗传信息传递给下一代。由于DNA分子结构的空间复杂性和组成要素的多样性,以及DNA分子复制过程的抽象性和动态性等特征,学生对DNA复制的认知和理解具有一定的难度。DNA半保留复制是以DNA双螺旋结构为基础的复杂酶促反应过程,具有微观属性,因此在课堂教学实践中,学生无法通过观察真实情景实现有效学习。在关于DNA半保留复制的学习过程中,学生因知识抽象导致理解困难,甚至会出现认知错误的现象。《普通高中生物学课程标准(2017年版)》明确提出,本课程高度关注学生学习过程中的实践经历,强调学生学习过程是主动参与的过程,让学生积极参与动手和动脑的活动,通过探究性学习活动或完成工程学任务,加深对生物学概念的理解,提升应用知识的能力,培养创新精神......为了让学生更好地理解与掌握教学内容,教学中要高度重视学生的实践环节,力求为学生提供更多的动手实践机会。教师可开展创新性教学活动,促进抽象知识形象化,以纠正学生学习的认知偏差。在教学实践的探索中,笔者采用以学生构建模型为主、教师引导为辅的形式。由于DNA分子复制过程包含多个步骤,且每个步骤涉及不同的酶类,过程复杂,通过构建DNA分子复制动态模型,可帮助学生准确描述DNA分子复制的细节过程,深刻理解并科学解释DNA分子半保留复制方式。

1“DNA半保留复制”模型制作的准备

1.1材料用具

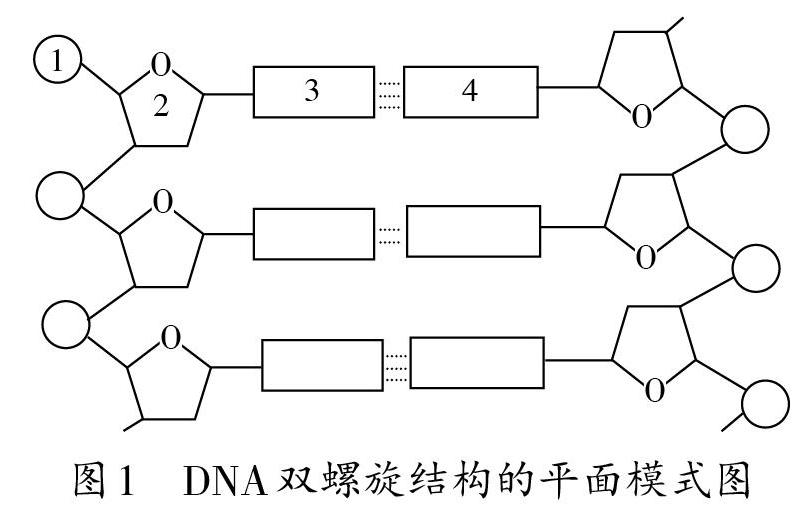

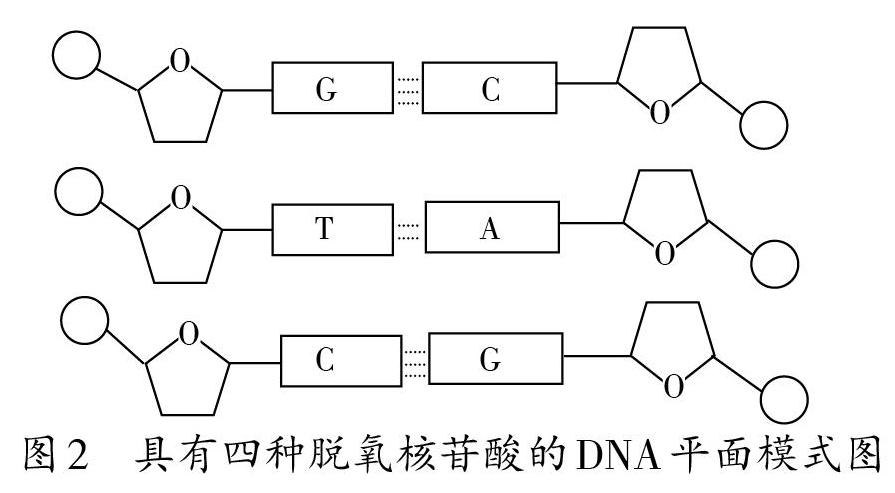

DNA双螺旋结构的平面模式图(图1)、4种脱氧核苷酸模式图(图2)、A4打印纸、回形针、固体胶水、笔和剪刀等工具。

1.2制作模型

“DNA半保留复制”模型制作主要包括:DNA模板链模型的制作打印;游离脱氧核苷酸模型的制作打印。

1.2.1DNA模板链模型制作

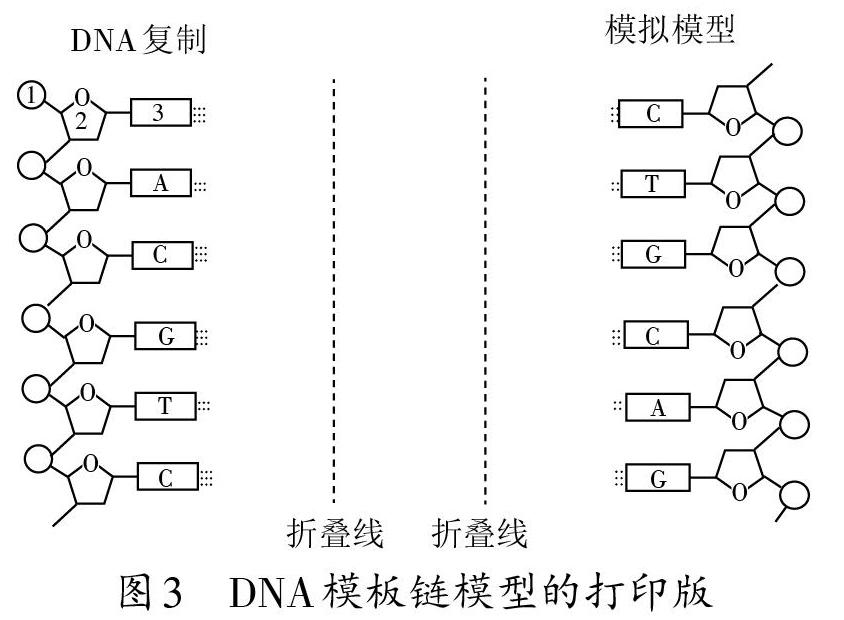

将图1经过加工、剪切,并用A4纸打印,形成DNA模板链模型的雏形(图3),并沿折叠线折叠成图4,即为DNA平面模板链模型。

1.2.2制作游离脱氧核苷酸模型

将图2所示的四种脱氧核苷酸平面模式图打印后用剪刀剪切成4种脱氧核苷酸,在模拟过程中可作为足够数量的游离脱氧核苷酸粘贴使用。

2在教学中进行“DNA半保留复制”模型制作

2.1制作的过程

2.1.1模拟解旋过程

学生获得图4所示的DNA模板链模型的折叠版教具后,教师要使学生明确为了简化模型,没有给出立体双螺旋结构,而是以平面图代替。教师可用问题串引导模拟过程,其过程见表1。

2.1.2模拟游离脱氧核苷酸的结合

该模拟过程分为对游离脱氧核苷酸的正确粘贴和成果展示与评价两个阶段。

粘贴过程:学生将图4打开后,得到了图3的状态,再利用游离的脱氧核苷酸模型教具,按照碱基互补配对原则,使用固体胶将脱氧核苷酸模型教具粘贴上去。这个过程教师的问题串引导特别关键,见表2。

展示和评价:粘贴完毕后,教师要对学生的成果进行及时展示和评价,有利于及时纠正学生在模拟过程中发生的某些错误,如配对错误和双链的方向性错误,提高对DNA双螺旋结构的正确认识。评价阶段主要利用生生互评纠错,教师评价以鼓励和正面评价为主。

2.1.3模拟子链的合成

该过程分为磷酸二酯键的形成和成果展示与评价两个阶段。磷酸二酯键的形成:在学生上一步的成果基础上,用彩笔将磷酸基团和脱氧核糖通过划线连接并标注母链和子链,模拟子链的合成过程。该过程教师的问题串引导见表3。

成果展示和评价:连线完成后,教师要对学习小组的成果进行展示和评价,及时纠正学生的模拟过程发生的连线错误。评价阶段仍是主要通过生生互评纠错,教师评价以鼓励和正面评价为主。

2.2知识延伸和拓展

利用模型制作进行知识延伸和拓展,可以有效提高课堂教学的深度和广度。

2.2.1DNA多点复制的拓展教师提出问题:每位同学模拟一小段DNA的复制需要耗费一段时间。但在正常细胞周期中,几个小时内要完成“天量”的复制任务。如何模拟以提高DNA复制的速率?

学生回答:每位同学负责一小段的复制任务,很多同学同时操作模拟复制过程。

教师点评:对,其实DNA的复制可以有多个DNA聚合酶从多个起点分段同时复制,以提高DNA复制的速率。例如,女性子宫瘤细胞中最长的DNA分子可达36mm,DNA复制速度为4μm/min,但复制过程仅需40min左右完成。

2.2.2放射性同位素示踪的变式拓展

如果教师把模型的母链和子链涂上不同颜色,即可模拟放射性同位素示踪DNA的复制过程,可以引导学生进一步分析细胞增殖过程中子代细胞中姐妹染色单体的放射性分布。教师利用此模型进行变式拓展,可提高学生在复杂情景下的知识迁移和分析能力。

2.2.3关于基因突变的拓展

教师提出问题:如果有同学在模拟DNA半保留复制的过程中,使用游离的脱氧核苷酸配对错误。这将会发生什么?

学生回答:遗传信息的改变。

教师点评:对,这其实就是变异中基因突变的一种来源,我们会在后续的学习中拓展。

2.2.4关于DNA复制原料的计算

教师提出问题:按照模型制作的復制模式推演,假如复制n代后,形成512条完全相同的DNA分子,其中含有最初母链的分子有几个?一共要消耗多少游离的胞嘧啶脱氧核苷酸?经历过模型制作过程的学生有了感性体验,对此问题的分析有了想象的空间和对象,不难得出答案。

2.4.5关于PCR的相关问题

对进行PCR的必要条件的推导,教师可以根据模型演示过程,引导学生得出需要模板、四种游离的脱氧核苷酸、DNA聚合酶等条件,实现有效知识的迁移、巩固和拓展。

3教学反思

本模型制作所需材料普通、成本低廉、获取容易、制作简单、直观形象,可重复性使用及多知识点教学使用等。教师在教学活动过程中应充分利用该模型进行拓展和延伸,以引导学生进行深度学习。

从知识层面来看,教师借助模型制作模拟DNA半保留复制,使学生不仅理解了DNA复制过程,巩固了对DNA分子结构的相关知识的再认知,还为细胞增殖和可遗传变异的学习奠定了分子学知识基础。模型制作过程把微观问题表观形象化、可操作动态化,不仅可以展示DNA半保留动态复制过程,还可以此为基础多方面拓展和延伸,实现教具的多样化使用,如对基因突变的初步认识和理解等。

从认识论的角度来说,该模型制作实现了从感性认识向理性认识的转变,使学生逐步形成科学思维能力,并学会运用科学的思维和方法认识事物、解决实际问题。在课堂教学实践中,学生对DNA的半保留复制很感兴趣,但由于该过程涉及DNA分子的双螺旋结构和晦涩难懂的化学分子的名词,所以在“模糊”的前概念基础上建构新知识,其学习效果并不理想。因此,教师如果用模型制作的体验建构过程替代阅读和概念灌输过程,将DNA半保留复制过程变为模型制作的动手动脑过程,可以大大提高学习效率和有效性。

从合作学习来看,DNA半保留复制的模型制作要求学生在小组合作的基础上完成的。这是由于个体动手和思维的局限性,通过学习小组合作共同完成学习活动,可起到事半功倍的作用。学生通过团队的操作体验,发挥“头脑风暴”的优势,将抽象复杂的分子水平的知识呈现为实践操作过程,再通过团体的智慧实现知识的迁移,将知识有效地内化,不仅丰富了学生学习的体验过程,也提高了课堂教学的有效性。

建模教学策略作为近几年全球教育领域的研究热点之一,其让学生通过建模活动深入理解知识形成过程的核心理念,成为当前课堂上生物学学科核心素养,尤其是科学思维能力提升的重要教学策略之一。因此,在课堂教学中教师通过适当指导学生的模型制作活动,在优化相关认知过程、有效降低学习难度的基础上,引导学生通过类比推理思考相关问题,并对这些问题进行小组的讨论、分析和交流,在理论和实践不断碰撞过程中,不仅有效促进了学生主动获取知识的能动性,不断发展了学生的科学思维,还提高了课堂教学的深度和广度。总之,开展动手类的物理模型模拟和演示实验,特别有利于课堂教学中探究性学习情境创设,有助于学科核心素养的达成。

参考文献:

[1]赵萍萍,刘恩山.新课程标准理念下的高中生物学建模教学策略[J].生物学通报,2019,54(2):11-12.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版)[J].北京:人民教育出版社,2018.

[3] National Research Counci(l ARC). A framework for K-12 science education:practices,crosscutting concepts,and core ideas. Washington,DC :The National Academies Press,2012.