铜离子改性聚丙烯腈织物的抗菌性能研究

槐向兵 黄 磊

(1.江苏斯利浦睡眠产业科技有限公司,江苏无锡,214432;2.江阴市红柳被单厂有限公司,江苏无锡,214432)

随着人们生活水平的提高和工业的迅速发展,人们对自我保健和环境卫生的意识日益增强,对具有各种特殊功能的纺织产品需求不断增加。在日常生活中,人们不可避免接触到的各种细菌、真菌等,它们在合适的条件下会迅速繁殖传播进而引发疾病。因此,抗菌功能纺织品的研究和开发显得尤为重要,抗菌、除臭、防霉等功能性纺织品具有巨大的市场潜力。无机抗菌纤维是将金属及其化合物(包括银、铜、锌等)作为抗菌剂,通过不同的加工方法引入纤维,使其具有抗菌功能[1]。铜离子改性聚丙烯腈是利用接枝技术将铜离子嫁接到聚丙烯腈上形成的一种无机抗菌纤维,它具有铜离子抗菌的高效性,可以克服银系抗菌材料的成本高、易变色、稳定性差、生物毒性等问题,是一种安全无毒、环境友好、有着巨大应用潜力的抗菌纤维[2]。本文测试了铜离子改性聚丙烯腈纤维的性能,研究了影响铜离子改性聚丙烯腈织物抗菌性的因素,为铜离子改性聚丙烯腈系列抗菌织物的开发提供参考。

1 铜离子改性聚丙烯腈的基本性能

对铜离子改性聚丙烯腈纤维的基本性能进行了测试,具体数据为纤维中铜含量39 298.2 mg/kg,线密度2.76 dtex,线密度偏差-0.7%,断裂强度2.02 cN/dtex,断裂伸长率46.1%,标准回潮率10.9%。

可以看出,铜离子改性聚丙烯腈纤维具有较高的铜离子含量和较高的回潮率。较高的铜离子含量保证了铜离子改性聚丙烯腈纤维的抑菌性能;较高的回潮率则促进了纤维的抗菌效率,这是因为细菌是在有水的环境下繁殖的,较高的回潮率更加有利于细菌与纤维的接触,从而与铜离子起到协同抗菌作用[3]。

2 纺织品抗菌性检测方法和菌种选择

2.1 纺织品抗菌性检测方法

在抗菌纺织品的开发中,抗菌检测是十分重要的,它不仅是抗菌物质选择的重要依据,也是抗菌纺织品性能的主要评价指标。一般抗菌纺织品的测试方法分为定量试验法和定性试验法,也有分为适于溶出型和非溶出型检测方法[4]。美国AATCC 100—2012《抗菌纺织品的评价方法》和日本JIS L 1902—2002《纺织品抗菌性试验方法和抗菌效果》规定了抗菌纺织品抗菌性能的定量分析法,瑞士SNV SN 195920—1994 《纺织面料 抗菌活性的测定 琼脂扩散板》和美国AATCC 147—2011《纺织品的抗菌性:平行划线法》 规定了抗菌纺织品抗菌性能的定性分析法。我国的GB/T 20944—2008《纺织品抗菌性能的评价》包括3部分内容,第1部分“平皿琼脂扩散法”规定了纺织品抗菌性的定性检测方法;第2部分“吸收法”和第3部分“振荡法”规定了纺织品抗菌性的定量检测方法。

2.2 菌种选择

由于细菌种类繁多,对抗菌产品进行所有菌类抑制或杀灭的代价大且不现实,因此在对抗菌纺织品进行抗菌效果评定时,以该抗菌纺织品对具有代表性菌种的抑制效果作为评判其抗菌效果。金黄色葡萄球菌(以下简称A菌)是革兰阳性细菌中抵抗力最强的致病菌,可作为革兰阳性菌的代表;大肠杆菌(以下简称B菌)分布相当广泛,可作为革兰阴性菌的代表性菌种;白念珠菌(以下简称C菌)酷似细菌的菌落,易于计数观察,可作为真菌的代表[5]。GB/T 20944—2008《纺织品抗菌性能的评价》规定:当抗菌纺织品对A菌和B菌的抗菌率不小于70%、对C菌的抗菌率不小于60%时,抗菌纺织品具有较好的抗菌性能。

3 铜离子改性聚丙烯腈纤维及其织物的抗菌性

3.1 铜离子改性聚丙烯腈纤维抗菌性

对铜离子改性聚丙烯腈纤维的抗菌性进行测试,为开发抗菌织物做准备。根据GB/T 20944—2008《纺织品抗菌性能的评价 第3部分:振荡法》(洗涤50次),测试铜离子聚丙烯腈纤维对A菌、B菌和C菌的抑菌率依次为≥99%、≥99%和≥97%。可以看出,铜离子改性聚丙烯腈纤维对3种菌群的抑菌率均在95%以上,达到了国家纺织行业最高的AAA级标准。

3.2 铜离子改性聚丙烯腈纤维含量对织物抑菌性的影响

对4种含有铜离子改性聚丙烯腈纤维抗菌织物的抗菌性进行定量检测。4种抗菌织物依次记为1#、2#、3#和4#,铜离子改性聚丙烯腈纤维含量依次为3.67%、4.56%、5.34%和6.12%。根据GB/T 20944—2008《纺织品抗菌性能的评价 第3部分:振荡法》测试,结果见表1。

表14种抗菌织物的抗菌性测试结果

试样试样活菌浓度平均值/×104 CFU·mL-1B菌 C菌 A菌对照样活菌浓度平均值/×105 CFU·mL-1B菌 C菌 A菌抑菌率/%B菌 C菌 A菌1#2#3#4#9.66.34.10.65.05.12.78.57.77.81.129.3131313805.35.35.3201010105492.6295.1596.8599.9390.5790.3894.9195.7592.3092.2098.8898.28

由表1可看出,1#试样已经符合GB/T 20944—2008《纺织品抗菌性能的评价》要求,对3种菌种的抑菌率均在90%以上;2#试样对B菌的抑制作用已达到95%以上,对C菌和A菌抑制作用也均达到了90%以上;3#试样对B菌和A菌的抑制作用经达到95%以上,而对C菌的抑制作用也接近95%;4#试样对3种菌种的抑制作用略有增加,均稳定在95%以上。

3.3 铜离子改性聚丙烯腈纤维的最优含量

抗菌织物达到抗菌要求时,铜离子改性聚丙烯腈纤维的最低含量确定是开发抗菌织物的关键技术之一。通过对1#、2#、3#、4#抗菌织物的抑菌率线性拟合,可求出达到企业规定抗菌要求时铜离子改性聚丙烯腈纤维的含量,即抗菌织物中铜离子改性聚丙烯腈纤维的最低用量。

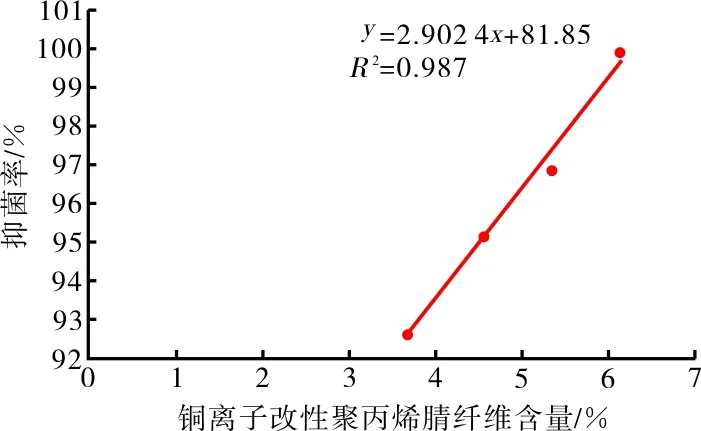

根据上述4种样品的测试数据进行数据分析与线性拟合,得到抗菌织物对3种菌种的抗菌性能线性拟合直线;根据直线方程联合求出最优的铜离子改性聚丙烯腈纤维含量。抗菌织物对3种菌种的抗菌效果如图1、图2、图3所示。

由图1~图3线性拟合直线可以求得,当抗菌织物对3种菌种的抑菌率均达到95%时,铜离子改性聚丙烯腈纤维的含量分别为4.78%、4.53% 和5.78%;因此设计铜离子改性聚丙烯腈纤维含量在5.8%时,抗菌织物对3种菌种的抑菌率均能达到95%。

图1 4种抗菌织物对A菌抑菌率线性拟合

图2 4种抗菌织物对B菌抑菌率线性拟合

图3 4种抗菌织物对C菌抑菌率线性拟合

3.4 抗菌纱线排列对织物抗菌效果的影响

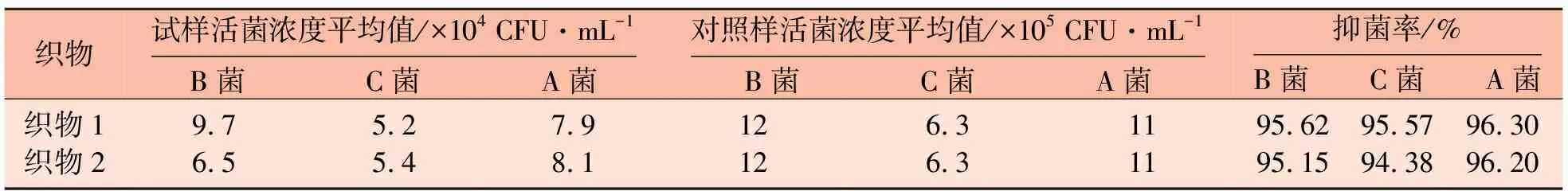

进行抗菌织物设计时,在满足铜离子改性聚丙烯腈纤维临界含量的前提下,还要考虑其在织物中的排列和分布,以避免织物上出现抗菌“盲区”,影响织物的整体抗菌性[6]。为了探讨含有铜离子聚丙烯腈纤维的抗菌纱线排列对织物抗菌性的影响,选用两种抗菌织物进行对比。

织物1:经密550根/10 cm,纬密354根/10 cm,平纹织物,经纱为C/R 60/40 14.5 tex环锭混纺纱,纬纱为棉/粘胶/铜离子聚丙烯腈纤维45/40/15 14.5 tex混纺纱,计算得出织物中铜离子聚丙烯腈纤维含量为5.83%。

织物2:经密550根/10 cm,纬密354根/10 cm,平纹织物,经纱为C/R 60/40 14.5 tex环锭混纺纱,纬纱为棉/粘胶/铜离子聚丙烯腈纤维40/30/30 14.5 tex混纺纱与JC 14.5 tex纱按1∶1比例引入,计算得出织物中铜离子聚丙烯腈纤维含量为5.73%。

两种织物抗菌性根据GB/T 20944.3—2008《纺织品抗菌性能的评价 第3部分:振荡法》进行测试,结果见表2。

从表2可以看出,两种抗菌织物均具有较好的抗菌效果。这表明,在保证铜离子改性聚丙烯腈纤维在织物中含量达到要求的前提下,铜离子改性聚丙烯腈纤维略微分布不均匀对织物的抗菌性能影响不大。因此,在一定范围内可以将含有铜离子改性聚丙烯腈纤维的抗菌纱线与其他纱线间隔排列,设计不同的抗菌织物。

表2两种抗菌织物的抗菌性测试结果

织物试样活菌浓度平均值/×104 CFU·mL-1 B菌 C菌 A菌 对照样活菌浓度平均值/×105 CFU·mL-1B菌 C菌 A菌抑菌率/%B菌 C菌 A菌织物1织物29.76.55.25.47.98.112126.36.3111195.6295.1595.5794.3896.3096.20

4 结论

本文选用铜离子改性聚丙烯腈纤维作为抗菌纤维,对其基本性能和抗菌性进行了研究,并通过对含有该纤维的抗菌织物的性能进行了相关研究,可以得出如下结论。

(1)铜离子改性聚丙烯腈纤维中铜离子含量可以达到39 298.2 mg/kg,纤维的标准回潮率可达10.9%左右,铜离子与较高的回潮率实现了协同高效抗菌。

(2)测试结果显示,铜离子改性聚丙烯腈纤维对3种菌群的抑菌率均在95%以上。铜离子改性聚丙烯腈纤维在抗菌织物中的含量达到5.8%时,织物对3种菌种的抑菌率可达95%以上。

(3)在保证铜离子改性聚丙烯腈纤维用量达到织物抗菌性所需的临界用量后,铜离子改性聚丙烯腈纤维即便出现略微分布不均匀,也不会影响织物的抗菌性能。