合肥都市圈“三生空间”演化格局及生态效应测度*

白如山 刘恺恺

自2012年党的十八大报告和2013年中央城镇化工作会议等国家重要文件明确提出:“按照促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的总体要求,形成生产、生活、生态空间的合理结构”①,表明国家把城市群(或都市圈)提升为推进新型城镇化的主体地位和未来城镇化必须统筹处理好生态空间、生产空间和生活空间“三生”空间之间的相互促进和相互胁迫关系。在此背景下如何识别和定量刻画“三生”空间(即生态空间、生产空间、生活空间的简称)功能结构及其组成要素是进行国土空间结构优化调整的基础;如何有效克服都市圈国土空间的结构比例失衡、地域组合不当、相互转化失控等矛盾与冲突问题[1],成为都市圈持续发展的关键科学问题,也是目前迫切需要开展的研究课题。

近年,随着新型城镇化进程的加快和都市圈国土空间“三生”功能优化的要求日益迫切,国内外关于“三生空间”研究的文献主要集中三个方面。一是侧重于“三生空间”功能内涵与分类体系研究[2]。探索构建一套兼顾土地利用分类、城市建设用地分类“三生空间”功能分类体系,作为优化国土空间开发秩序的基础成为学术界研究的重要方向(Kates et al,2001;樊杰等,2013;方创琳等,2013;金贵,2014;张红旗等,2015;李广东等,2016;林坚等,2016;刘继来等,2017)。二是侧重于“三生空间”功能识别研究。部分学者从构建评价指标体系量化识别“三生空间”功能类型及空间分区问题(念沛豪等,2014;朱媛媛等,2015;蔡玉梅等,2015;舒沐晖等,2015;赵中华,2016;李广东,2016;黄金川,2017;等)。也有学者基于行为主体的主观用地意图作为某一类土地的主导功能类型,对土地利用数据进行重新归并分类开展“三生空间”功能识别研究(吕立刚等,2013;陈龙等,2015;白如山等,2016;杨清可等,2018;罗刚等,2018)。三是侧重于“三生空间”功能优化研究。麦克哈格(1967)、金贵(2014)、喻忠磊等(2015)、陶慧等(2016)、胡兴定等(2016)、吴艳娟等(2016)、李秋颖等(2016)、柳冬青等(2018)、金星星等(2018)等以不同的应用性案例为蓝本,基于“三生空间”适宜性评价视角开展了国土空间优化研究。潘安等(2014)、刘彦随等(2016)、胡耀文等(2016)、扈万泰等(2016)、王成等(2018)等探索基于“多规合一”视角归纳出许多值得探讨和借鉴的“三生空间”功能优化的思路。总的来看,近年来国内外学术界“三生空间”研究不断得到加强,研究成果日益丰富并呈现如下特点:①研究视角多从经济、社会、生态等构建“三生空间”功能识别体系[3-5]或从“三生空间”角度构建土地利用功能指标体系[6-10],较少基于土地利用“三生”功能细分识别和定量刻画国土空间功能结构问题[11];②研究尺度偏重于省域、县域或城域单一尺度单元[12-15],较少关注都市圈“三生空间”动态演化分析[16-17]。③研究时段上偏重于单时段静态分析,多时段动态演化格局研究有待拓展。可以说,“三生空间”功能格局演化研究仍处于探索阶段,“三生空间”的具体内涵、类型划分、功能识别、定量测度方法的系统梳理有待深化,研究尺度未得到充分重视[11]。而从都市圈“三生”空间功能结构视角探究国土空间优化研究成果也亟待关注。基于此,本研究试图通过解译1995-2010年4期土地利用规划并进行重新组合和归并,形成拓展的“三生空间”功能类型划分方案,以此为基础定量刻画合肥都市圈“三生空间”功结构、时空格局及生态环境效应,以期为都市圈国土空间功能识别和优化提供基础性依据。

1 数据来源和研究方法

1.1 研究范围

本研究选取合肥都市圈作为案例地。合肥都市圈是长江三角洲城市群(简称:长三角城市群)的重要组成部分,而长三角城市群是“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带,在中国国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位,是中国参与国际竞争的重要平台、经济社会发展的重要引擎,也是长江经济带的引领发展区。合肥都市圈是指以合肥市为中心,与周边100km范围内的淮南市、六安市、滁州市、芜湖市、马鞍山市、桐城市6个城市构成的“1+6”区域经济联合体(见图1)。合肥都市圈不仅是安徽省经济发展的核心区域,也是长三角城市群的重要增长极。据统计,以国土面积占全省约40%的合肥都市圈,集中了安徽省43%的人口、60%的GDP总量。

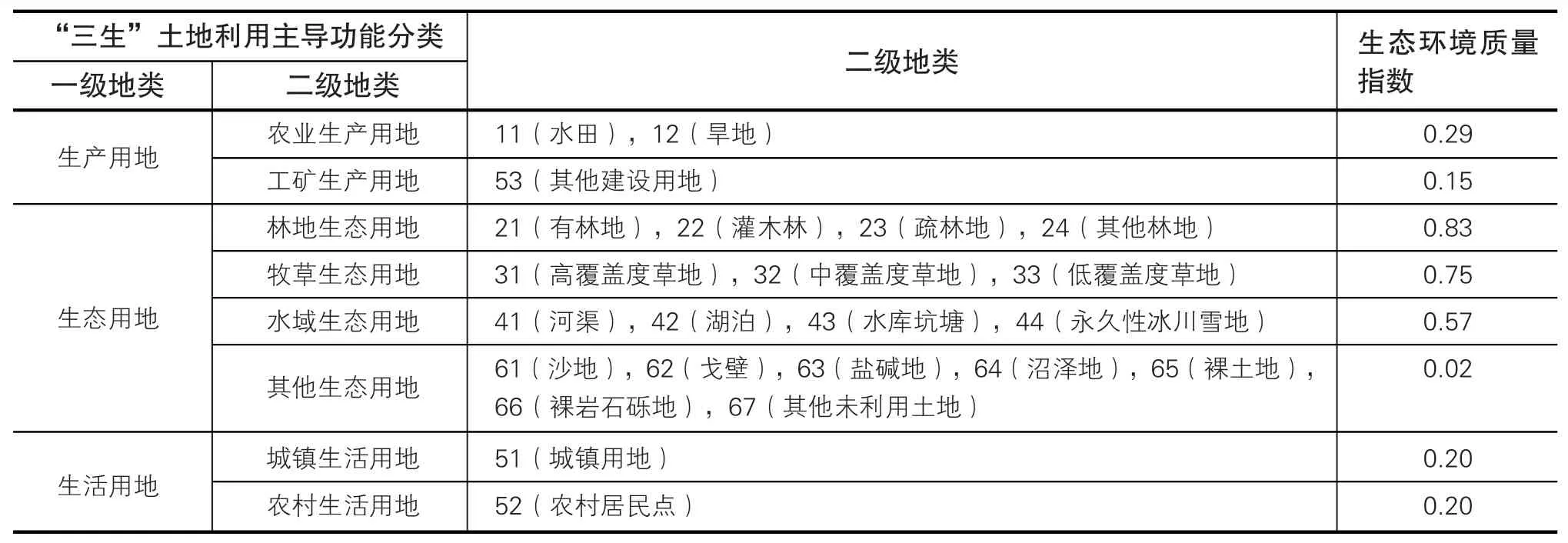

表1 土地利用主导功能分类及其生态环境质量指数

1.2 研究方法

本研究所涉及的研究方法如土地利用转移矩阵、土地利用功能重心转移、区域生态环境质量指数、土地利用功能转型生态贡献率等主要借鉴参考文献[13-14],具体内涵和意义,不再逐一赘述,另外,针对“生态—生产—生活”土地利用分类体系中特定用地的多功能性,本研究主要借鉴参考文献[9,11]的思路归并基础用地类型,建立“生态-生产-生活”主导功能分类体系及生态环境质量指数及赋值方法(表1)。

1.3 数据来源

本研究所涉及的合肥都市圈1995年、2000年、2005年、2010年四个时间截面的土地利用数据来源于国家地球系统科学数据共享服务平台(http://www.geodata.cn) 所提供的安徽省1:10万土地规划数据。该数据包含耕地、林地、草地、水域、居民用地(城乡,工矿用地)及未利用土地等,6个一级土地利用类型,并参考表1基础数据土地分类系统把合肥都市圈土地利用类型细分为25个二级土地利用类型。另外,需要说明的是本文分析结果仅基于上述有限的研究样本,所得结果虽具有一定代表性,但与对“三生空间”进行全样本、多时段、多尺度分析可能存在一定差异。

2 结果分析

2.1 三生用地结构转型

依据土地利用主导功能分类体系,利用三生用地类型转移矩阵模型测算合肥都市圈1995-2010年4期三生用地数据(图2),统计分析1995-2010年合肥都市圈三生用地类型转移矩阵(表2-4),发现1995-2010年合肥都市圈三生用地转移格局呈现如下特点:

1)总体特征:1995-2010年合肥都市圈三生用地变化特征比较明显,其中生产用地明显减少,生活用地显著增加,生态用地略有提升,三者之间的转移关系大致为:生产用地向生活用地转移,生态用地基本稳定,且在2005—2010年间转移幅度最剧烈。

2)生产用地面积明显减少。从1995年的36778km2减少到2010年的35566km2,减少1212km2,主要表现为工矿生产用地的增加和农业生产用地的减少;1995-2000年生产用地减少约200km2,其中主要为农业生产用地的减少,工矿生产用地基本保持稳定;2000-2005年生产用地增加约100km2,为农业生产用地的大幅变动引致,工矿生产空间稍有增加;2005-2010年生产用地开始产生大幅度变化,急剧减少1120km2,其中工矿生产用地快速增长,增长53km2,增长率达86%,但由于规模小且农业生产用地减幅剧烈,总的来看,生产用地呈剧烈减少特征。

3)生活用地显著增加。1995-2000年生活用地面积增加1023km2,按照二级地类划分看,城镇生活用地增幅明显,农村生活用地波动增长。2000-2005年,生活用地面积总量减少,但城镇生活用地大幅度增加,增长约100km2,而农村生活用地减少400km2,主要转出方向为农业生产用地;2005-2010年城镇和农村生活用地面积虽同步增长,但城镇用地增加更为剧烈。

4)生态用地面积略有提升。1995-2010年间合肥都市圈生态用地虽变化比较复杂但整体上呈稳中稍有增加的特征。不同时段变化各异,在1995-2000时段生态用地面积略有下降,而2000-2005和2005-2010两个时段内生态用地面积都呈稍有提升变化特征。不同类型也变幅不同,例如牧草生态用地面积大幅减少,而水域生态用地面积则大幅增加,林地生态用地和其他生态用地面积基本稳定。

2.2 三生用地功能空间转型

为展示合肥都市圈三生用地功能空间转型过程,以研究区县级行政区为样本单元,利用ArcGIS10.2空间统计工具测算1995-2010年间4个时间截面三生用地功能分布重心动态变化(图3),呈现如下特征:

1)总体来看,1995-2010年农村生活、生产用地及生态用地重心转移幅度较小;城镇生活用地、工矿生产用地重心在1995-2000年空间转移幅度较大,2005-2010年间空间转移幅度较小。

2)从重心转移方向看,各功能重心空间转移方向差异较大,规律性特征不典型。

在教学内容不能大而全的基础上,选择合适的教学内容就变得格外重要。传统在进行教学内容的甄别上,有一定的专业标准进行参考,大学生创新培养教育目前没有经验可以依循,更多是源于教学团队和教学的自行判断。而大数据的数据驱动方案能够找出与大学生创新能力相关度比较高的课程,从而确定最合适的教学内容。魏梓轩(2017)所在的课题组发现选修创业课程并在毕业后从事创业活动的16名同学中,12名同学选修了“个人理财”课程。为验证相关性,课题组在教学内容中加大了理财相关知识,跟踪发现创业意向大幅提高。在这里,教学内容的优化直接来源于大数据的相关性分析。

3)从重心转移距离看,①城镇生活用地重心落在合肥都市圈几何重心东北方向,2000年城镇生活用地重心由东向西北偏移了2.57km,2005年向西南方向偏移3.38km,2010年向东南方向偏移10.98km,整体上呈倒“L”字形偏移,1995-2000年、2000-2005年两个时段均向西偏移,距几何重心缓慢减小,说明都市圈城镇生活用地空间不均衡性在下降;2005-2010年段向东南偏移,偏向都市圈几何中心位置,说明城镇生活用地空间不均衡性下降显著。②农村生活用地重心落在远离都市圈几何重心的西北方向,1995-2010年间3个时段农村生活用地重心呈“V”字形向偏东方向移动,偏离几何重心。其中,2000年较1995年向东南偏移3.37km,2005年向东北偏移3.29km,2010年向东北偏移0.62km。而农村生产用地重心空间转移较小,不再具体阐述。③工矿生产用地重心在1995-2010年间整体上由西北向东南再向东北方向呈陡“V”字形移动的特征。2000年工矿生产用地重心较1995年向东南偏移34.04km,2005年偏移4.24km,2010年向东北方向偏移10.15km,说明工矿生产用地空间不均衡性呈扩大、下降再扩大的趋势。④生态用地重心整体上由东向西呈“一”字形缓慢横向平移,距几何重心缓慢增加。其中,2000年向西偏移0.63km,2005年又向西偏移2.14km,2010年再向西偏移4.33km,表明生态用地空间分布不均衡性缓慢扩大。从表2-4可知,都市圈地区1995-2010年由农业生产用地转为水域生态用地数量共计629.92km2,说明这一时段退田还湖等生态保护政策效果明显。

表2 1995-2000合肥都市圈三生用地转移矩阵(km2)

表3 2000-2005合肥都市圈三生用地转移矩阵(km2)

3 三生用地功能转型的生态环境效应

3.1 区域生态环境指数

利用区域生态环境质量指数测算出合肥都市圈1995-2010四个时段三生用地的生态环境指数,结果显示分别为0.4129,0.4124,0.4130和0.4111,由此可知 1995-2010年区域生态环境质量呈现稍有波动和后期恶化的特征,且2005-2010年区域生态环境指数下降明显。城镇和农村生活用地挤占农业生产用地是生态环境质量恶化的重要因素。

表4 2005-2010合肥都市圈三生用地转移矩阵(km2)

3.2 三生用地功能转型生态贡献率

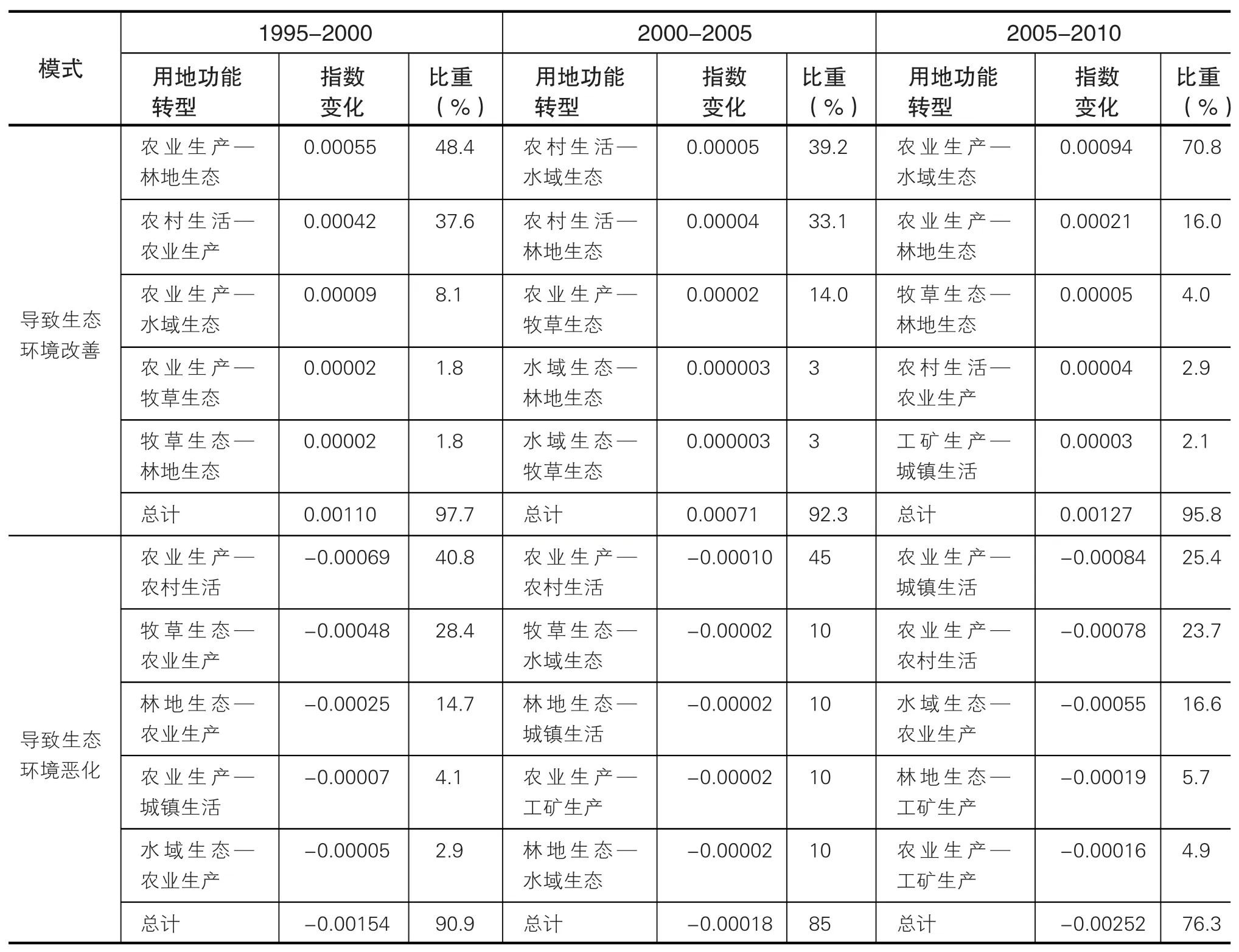

由于区域生态环境质量往往同时发生着改善和恶化两种相反趋势,在某种程度上,在特定区域范围内这2种趋势相互抵消使其整体上维持相对稳定的特征,但研究区生态环境指数的稳定并不表明生态环境没有变化[13]。表5详细展示了1995-2010年间导致合肥都市圈生态环境波动改善和退化的主要土地利用变化类型的面积和贡献率。据表5发现:

1)1995-2000年,生态环境恶化的主导因素是农业生产用地转换为城镇生活和农村生活用地,二者共计占生态贡献率44.9%,牧草、林地、水域生态用地转换为农村生活用地,三者共计占生态贡献率46%。而农业生产用地转化为林地生态用地、农村生活用地转化为农业生产用地是区域生态环境改善的主要因素,二者合计占生态贡献率86%。据此可知,合肥都市圈生态环境恶化的趋势略微大于生态环境改善的趋势,因此,生态环境指数呈小幅度下降特征。

2)2000-2005年,生态环境恶化的主导因素是农村生活、工矿生产用地挤占农业生产用地,城镇生活用地挤占林地等生态用地,三者生态贡献率共计65%,水域生态用地挤占牧草生态、林地生态用地共计20%;而农村生活用地转化为水域生态、林地生态用地和农业生产用地转化为牧草生态用地是区域生态环境改善的主要因素,其生态贡献率合计86.1%。可见,合肥都市圈2000-2005年生态环境指数呈小幅上涨,环境改善趋势突显。

3)2005-2010年,生态环境恶化的主导因素是农业生产用地转化为城镇生活、农村生活、工矿生产用地,三者生态贡献率合计54%,水域生态用地、林地生态用地转化为农业生活用地和工矿生产用地的生态贡献率分别为16.6%、5.7%;而农业生产用地退耕转化为水域生态用地、林地生态用地是区域生态环境改善的主要因素,生态贡献率合计86.8%。

表5 影响生态环境质量变化的主要功能类型及贡献率

4 结论与思考

本研究基于“生态-生产-生活”的土地利用主导功能分类,运用土地利用转移矩阵、重心转移、区域生态环境质量指数等计量模型,采用ArcGIS10.2空间分析工具定量分析合肥都市圈1995-2010年四个时间截面三生用地功能类型演化特征及生态环境质量效应,结果发现:

1)1995-2010年合肥都市圈三生用地变化特征比较明显,其中生产用地明显减少,生活用地显著增加,生态用地略有提升,三者之间的转移关系大致为:生产用地向生活用地转移,生态用地基本稳定,且在2005-2010年间转移幅度最剧烈。

2)总体来看,1995-2010年农村生活、生产用地及生态用地重心转移幅度较小;城镇生活用地、工矿生产用地重心在1995-2000年空间转移幅度较大,2005-2010年间空间转移幅度较小。从重心转移方向看,各功能重心空间转移方向差异较大,规律性特征不典型。从重心转移距离看,城镇生活用地重心在1995-2010年呈倒“L”字形有东向西再向东南偏移;1995-2010年间3个时段农村生活用地重心呈“V”字形向偏东方向移动,偏离几何重心;工矿生产用地重心在1995-2010年间整体上由西北向东南再向东北方向呈陡“V”字形移动的特征;生态用地重心整体上由东向西呈“一”字形缓慢横向平移,距几何重心缓慢增加。

3)1995-2010年区域生态环境质量呈现稍有波动和后期恶化的特征,且2005-2010年区域生态环境指数下降明显。并且,在不同时段合肥都市圈生态环境波动改善和退化的主要土地利用变化类型和贡献率差异显著。其中,1995-2000年,合肥都市圈生态环境恶化的趋势略微大于生态环境改善的趋势;合肥都市圈2000-2005年生态环境指数呈小幅上涨,环境改善趋势突显;而2005-2010年,农业生产用地退耕转化为水域生态用地、林地生态用地成为区域生态环境改善的主要因素,生态贡献率合计86.8%。

限于数据的更新滞后,本项研究仅对合肥都市圈2010年前“三生空间”格局演化过程进行量化分析和特征归纳,而影响其“三生空间”演化的驱动机制是什么、影响因素有哪些、影响程度如何等问题尚有待进一步深入探究。

(致谢:本文在前期写作过程中得到阜阳师范学院人文地理与城乡规划专业的徐润浇、韦玉秀、王华等同学帮助,在此表示衷心感谢!)

注释:

①资料来源:http:// www.mof.gov.cn/pub/nczhggbgs/zhuantilanmu/xcjssd/bf/201401/t20140121_1037854.html.