唯有“香”如故:追寻“菱溪石”

文/周 军 by Zhou Jun

庆历五年(1045年),欧阳修因作《朋党论》支持“庆历新政”,得罪了当朝诸多“朋党”,被贬为滁州太守。欧阳修三年知滁,“乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲”(欧阳修《丰乐亭记》),“乃日与滁人仰而望山,俯而听泉;掇幽芳而荫乔木,风霜冰雪,刻露清秀,四时之景,无不可爱”(欧阳修《丰乐亭记》),鸣琴而治。

古滁州东门外五六里,有一溪流曰菱溪,“菱溪,按图与经皆不载”(欧阳修《菱溪石记》)。菱溪让人留恋的不是碧波荡漾的秀美风光,而是“僵卧于溪侧”的遗石(欧阳修《菱溪石记》),因无人能识,遂称为“菱溪石”,“每岁寒霜落,水涸而石出,溪旁人见其可怪,往往祀以为神。”当时此石已被民间视为“神物”。

据欧阳修考证,菱溪旁边是五代时期大将刘金的宅基,巨石就是刘金家的旧物。刘金原本是个武夫健卒,功成志满后,兴建园林,搜集池塘、台榭、奇石、名木、异草,可谓盛极一时,然而世事无常,时过境迁,“及其后世,荒堙零落,至于子孙泯灭而无闻”。更为荒凉的是“菱溪之石有六,其四为人取去,而一差小而尤奇,亦藏民家。其最大者,偃然僵卧于溪侧,以其难徒,故得独存”。五代为(907~960年),由《菱溪石记》可知,此石早于宋,据今已千年以上。

欧阳修视其为珍玩,“惜其可爱而弃也,乃以三牛曳置幽谷;又索其小者,得于白塔民朱氏,遂立于亭之南北。亭负城而近,以为滁人岁时嬉游之好”(《菱溪石记》)。运石的时候,还引起了市民的围观。欧阳修在《丰乐亭游春三首》中曾经描述过当时的盛况,其三曰:“红树青山日欲斜,长郊草色绿无涯。游人不管春将老,来往亭前踏落花。”

为此,欧阳修还特地作了著名的《菱溪石记》文和《菱溪大石》诗以记其胜。好友苏舜钦作有《和菱溪石歌》应之:“滁州信至诧双石,云初得自菱水滨。长篇称夸语险绝,欲使来者不复言。画图突兀亦颇怪,张之屋壁惊心魂。麒麟才生头角异,混沌虽死窍凿存。琅邪之郡便且僻,得此固可骇众观。”

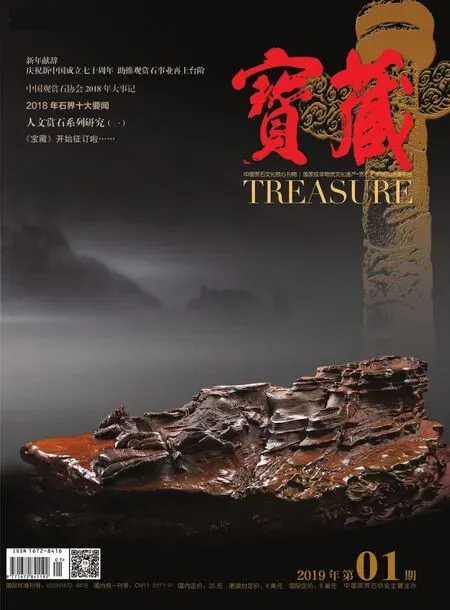

清康熙十二年(1673年)印行的《滁州志》曰:“(菱溪石)今大者徙置醉翁亭前。”清初杰出诗人王士祯于康熙二十三年(1684年)奉命祭告海南,途经滁州,游览诸景,作诗《雨过醉翁亭四首》,其二曰:“山郭逢樵牧,桥回境已幽,门前菱溪石,亭下酿泉流。禽鸟鸣何乐,松篁飒似秋。吾生嗟太晚,不及醉翁游。”现收藏在天津博物馆,由杭海(杭立武之父)编纂的《滁县乡土志》记述:“菱溪石有二,其一在明伦堂院中,以形似魁星,故谓之魁星石(是当时“得于白塔民朱氏”较小者),又一大者在醉翁亭”。后来,那块大的菱溪石在醉翁亭院内意在亭侧,一直存放至今。上世纪80年代,滁州实施文物大普查,1987年《滁州市文物志》作了记录,“菱溪石,在醉翁亭中,高130厘米,直径100厘米,玲珑坚硬,孔孔相连,甚为精美”。石头色泽紫红,质地坚致,稍稍呈菱形,嶙峋奇特,表面多孔,内里皆通,四面可观,有点类似太湖石。当然,由于年代久远,或战乱、或天灾等等原因,滁州地方志常常处于历史无志期,所以每个时代的考据未有一个确切的交接点。

纵然如此,这也是有确切记载和实证的晚唐时期的园林遗石,是赏石文化史上重要的遗存。目前类似年代的遗石极为罕见,所谓“苟非高贤独赏激,终古弃卧于穷津”(苏舜钦《和菱溪石歌》)。欧阳修对于名石的保护和鉴赏可谓功不可没。

欧阳修没有停留在对菱溪石客观的、表象的记叙上,没有拘泥于一个美学的审美论述,而是以一个政治家的胸怀,表明了写作的目的,是希望“富贵者”不要因好奇而将石据为已有,应满足“滁人岁时嬉游之好”,其用意是颇为深切的。