孙疃煤矿下石盒子组72煤层煤质发育特征及其地质控因

周逃涛,何金先,3*,董守华,齐亚林,任泽强,徐 犇

(1.中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏 徐州 221116;2.中国石油长庆油田分公司 勘探开发研究院, 西安 710018;3.中国地质大学构造与油气资源教育部重点实验室,武汉 430074)

0 引言

孙疃煤矿隶属于淮北矿业集团,石盒子组72煤层是其设计主采煤层之一。前人对矿区进行了较为详尽的钻探、采掘及研究工作,在煤田构造、煤层结构、瓦斯地质、沉积环境和水文地质等方面取得了较多的成果[1-2],但对区内72主采煤层的煤质发育特征及其地质控制因素的研究较为薄弱,限制了人们对区内72煤层的全面认识,不利于后期的勘探开发部署工作。本文以研究区72煤层为对象,研究其煤质发育特征,并深入探讨其地质控制因素。

1 区域地质背景

淮北煤田位于华北板块东南缘,东接郯庐断裂与扬子板块相隔,西以夏邑断层与河南沉降带为邻,北以丰沛断裂与丰沛隆起相接,南以太和五河断裂为界与蚌埠隆起相邻[2]。孙疃煤矿地处淮北煤田南部临涣矿区,位于安徽省淮北市濉溪县,东依宿州,北靠淮北,交通十分便利(图1)。经钻探揭露,新生界松散层下伏地层自上而下分别为二叠系的石千峰组、上石盒子组、下石盒子组和山西组;石炭系的太原组、本溪组;奥陶系老虎山组、马家沟组[3]。其中下石盒子组厚度140.2~304.8m,粉砂岩至细砂岩与泥岩互层,含煤3~6层,底为长石石英砂岩、黏土岩。矿井主要含煤地层为二叠系的山西组、下石盒子组和上石盒子组,含1、2、3、4、5、6、7、8、10等9个煤组,含煤30余层[4]。可采煤层有31、51、72、82、10共5层,可采煤层总厚8.31m,其中72、82、10煤层为主采煤层,总厚6.00m,占可采煤层总厚的72.2%。其中72煤层厚度0~4.46m,平均1.54m, 可采区煤厚一般0.8~2.2m,以中厚煤层为主[5]。

图1 孙疃矿区交通位置图Figure 1 Traffic location map of Suntuan coalmine area

2 煤质发育特征

煤层72煤层煤心呈深黑色,条痕深棕黑色, 以粉末状及粒状为主,少见块状、 鳞片状, 玻璃光泽。内外生裂隙十分发育,性脆易碎,阶梯状断口,呈条带状结构。宏观煤岩成分主要是亮煤,镜煤和暗煤的含量相对较少,宏观煤岩类型为半亮型煤[1]。显微煤岩组分如表1所示,镜质组含量平均值为70.49%,以无结构镜质体为主,包括均质镜质体、基质镜质体,偶而可以见到结构镜质体以及碎屑镜质体;惰质组含量均值为19.67%,常以丝质体、基质粗粒体、浑圆状粗粒体、菌类体、微粒体等产出;壳质组含量均值为9.77%,突起较低,常以小孢子、大孢子、树脂体、网格状树皮、小孢子群等状产出。无机组分含量介于5%~10%,成分主要是黏土矿物,表现为尘状质点、细粒体等形态。经常以条带状及似条带状产出;或者以透镜状、线理状浸染分布在有机质当中;或者表现为不规则的块状或者粒状充填于有机质的碎片中间。常见黄铁矿但是含量很少,<1%,主要表现为细小晶粒或球肠状以及“菌状”集合体,镶嵌在有机质当中,或者在有机质裂隙中以层状充填。碳酸盐矿物主要为方解石,以薄膜状、脉状次生充填于裂隙。镜质组平均最大反射率为0.94,属肥煤,为中变质煤,根据《中国煤炭分类》(GB5751-2009),研究区72煤层主要为低硫、低磷的1/3JM。

2.1 硫分特征

煤层全硫含量最高值位于研究区南部钻孔2013-3处(1.44%), 最低值位于研究区东北部的钻孔18-S6处。72煤层原煤实测全硫0.03%~1.44%,平均0.41%(表2),属无烟煤和烟煤的硫分分级范围的特低硫煤[6]。硫形态以有机硫为主,因此在洗选过程中不易脱除,脱硫效果较差[7]。在空间上,研究区72号煤层全硫分含量全硫分值整体分布较为杂乱,西部略高于东部,出现部分低中硫区,东部几乎全为大范围特低硫区。

表1 研究区72煤层煤岩鉴定指标平均值表

表2 研究区72煤层煤质分析表

续表

图2 研究区72煤层全硫含量等值线图Figure 2 Isogram of coal No.72 total sulfur contents in study area

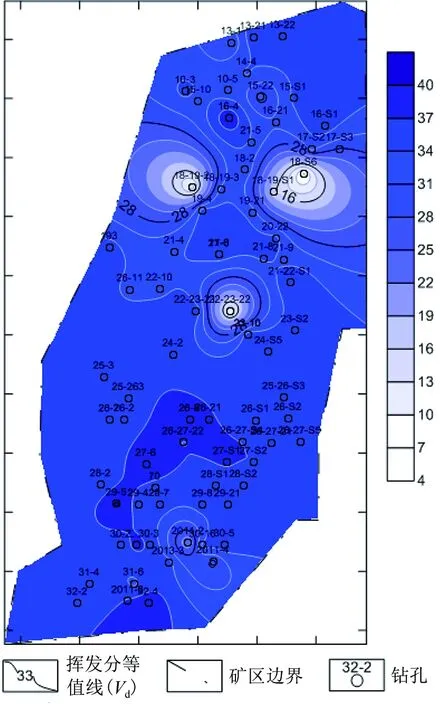

图3 研究区72煤层挥发分含量等值线图Figure 3 Isogram of coal No.72 volatile matter contents in study area

2.2 挥发分特征

72煤原煤挥发分产率为21.89%~40.49%,平均值约为34.77%(表2),为中高挥发分煤。如图4所示,研究区72煤层挥发分总体上含量较高,南部高于北部,最高值位于研究区南部钻孔29-5处(40.49%),除去北部钻孔18-S6、18-19-2及中部偏北钻孔22-23-22(挥发分含量低于10%)出现三个低挥发分区,南部钻孔2011-2(21.89%)附近出现较低挥发分区,其余地区含量均高于30%,且低挥发分区面积较小,由中心向四周快速增加。研究区72号煤层挥发分含量变化南北差异较大,南部挥发分含量较为稳定,出现大面积高挥发分区,含量变化幅度较小,北部挥发分值在三个低值区变化较快,其余部分变化较小。

2.3 灰分特征

如表2所示,72号煤层原煤灰分产率在11.50%~39.40%,平均为21.86%,属动力用煤的中灰煤。煤灰成分以SiO2、Al2O3等酸性矿物为主,平均占比79.65%;碱性矿物如CaO、MgO等占比约18.06%,碱酸比0.22。如图3所示,灰分最高值位于研究区北部钻孔16-4处(39.4%),最低值位于研究区东南部的钻孔27-S2处(11.49%)。如图4所示,整体来看该区72号煤层灰分含量由中部16-4钻孔附近和北部两个高灰分产率值区域向四周逐渐降低。矿区北部、东部和南部地区灰分含量变化幅度较大,西部灰分变化幅度较小。研究区72号煤层绝大部分区域都是中灰煤,只有局部区域属于低灰煤,灰分变化无明显规律。

图4 灰分含量等值线图Figure 4 Isogram of ash contents

2.4 发热量特征

72煤原煤干燥基高位发热量(Qgr.d)为21.34~31.57MJ/Kg,平均值为26.66MJ/Kg(见表2),按《煤炭质量分级第3部分:发热量》(GB/T15224.3-2010),属于中高发热量煤。如图5所示,72煤发热量最大值在井田中南部24-S5号孔(31.57%)附近,最小值在井田北部13-22号孔(20.52%)附近,由中部向西南、东部两侧递增。发热量研究区72煤层发热量分布特征与挥发分分布特征一致,挥发分含量高的地区发热量相对较高,在挥发分含量较高的区域发热量较低[8],而与灰分分布刚好相反。

图5 发热量含量等值线图Figure 5 Isogram of calorific values

3 煤质发育的地质控因

煤质发育特征与煤化作用息息相关,想要分析煤质发育的地质控因,就应从煤化作用的两个阶段—煤成岩作用和煤变质作用着手。其中,沉积环境对煤成岩作用举足轻重,控制原始泥炭和腐泥的成分、埋藏过程等,进而决定煤的元素特征、煤岩组分和类型[9]。而后期的构造活动、煤层埋深、岩浆侵入等则通过改变温度、压力、时间等因素,影响煤的变质作用,进而改变煤质。

3.1 沉积环境

研究区72号煤层属于南华北地区二叠系下石盒子组,如图6所示,该时期南华北盆地自北至南依次呈现三角洲平原—三角洲前缘—澙湖的沉积特征[10]。72煤上长石石英砂岩为72煤层直接或间接顶板,浅灰色、中细粒,含菱铁矿鲕粒并显示斜交层理、楔状层理,反应当时分流河道发育,迁徙频繁。废弃之后的河道在三角洲平原上形成广泛分布的沼泽、泥炭沼泽,成为了良好的聚煤场所。

3.1.1 对煤层硫分的影响

煤中硫的来源,除去原始植物中含有的有机硫,便是随着海水入侵带来的硫酸盐中的无机硫[11]。下石盒子组为浅水三角洲沉积,处于三角洲平原及三角洲前缘的交界线附近,早二叠世早期,淮北地区发生由北向南的全面海退,形成山西组下部,在此基础上形成陆上三角洲沉积;早二叠世晚期继续延续早期的特点,海水继续南退,发育三角洲平原并向三角洲前缘过渡,受淡水影响发育的分流河道更替迁徙频繁,废弃河道发育沼泽,为下石盒子组提供了聚煤场所,发育大量可采煤层[12-13]。由于72煤层沉积于海退时期,受海水影响较小,煤层中硫主要来源于原始植物沉积,含量较低,且以有机硫为主[14]。

图6 华北盆地下石盒子组沉积期岩相古地理图[12]Figure 6 Lithofacies-paleogeographical map of North China Basin during Xiashihezi Formation depositional stage

3.1.2 对煤层灰分的影响

煤层中的灰分来源于煤中的无机矿物质,以泥炭沼泽中伴随煤的形成混入的无机矿物质为主[15]。在后期成岩压实过程中孔隙水带入的无机物质,以及煤化作用阶段沿煤层裂隙渗入的部分矿物质而形成的矿物质条带,尽管带入的无机物质含量较多但是实质上对煤层灰分的影响并不能起到决定性的作用。在72煤层形成三角洲平原的泥炭沼泽,处于低洼部位,仍有水体活动并与外界连通,物源补给相对充分。但由于水体环境总体为中等—弱,煤层的灰分含量处于正常水准,为中灰煤。

3.1.3 对煤岩组分和煤岩类型的影响

沼泽水体的深度、酸碱度(PH值)、氧化还原电位(EH值)是影响煤岩组分和煤岩类型的主要环境因素[16]。研究区所处河控三角洲,水体较浅,pH值较高,为还原沉积环境,因此72煤层煤中的Fe元素除菱铁矿、黄铁矿外,主要为Fe2O3形式存在于煤灰中,均为Fe2+。随着水体从深海向滨岸过渡,煤中P、Mn等元素会逐渐减少,72煤层P、Mn含量受水深影响含量较低。镜质组是由植物的根、茎、叶在覆水的还原条件下,经凝胶化作用而形成,而惰质组是植物遗体在缺水多氧的环境下,经氧化而形成[17],研究区72煤层镜质组含量占比大于70%,惰质组含量较低,约5%~20%,正好印证当时的还原浅水三角洲沉积环境。

3.2 煤层埋深

煤层的埋藏深度对于煤层的变质程度有着极其重要的作用,随着埋深增加,地温升高,煤变质程度增强,煤的变质程度一定程度上会影响挥发分产率,随变质程度加深,挥发分减少[18]。如图7所示,72号煤层整体上来看埋深中等,西部向东部呈现逐渐递增的趋势,而煤层挥发分总体上变化趋势不明显,可见煤层埋深对挥发分影响较小。72煤层镜质组最大反射率0.94(表1),属中等变质程度煤,与煤层埋深具有较好的相关性。因此研究区煤层埋深与煤变质程度具有较好的一致性,但对挥发分产率影响较小。

图7 研究区煤层埋深等值线图Figure 7 Isogram of coal buried depths in study area

3.3 矿区构造对煤质的影响

断裂或者褶皱所产生的构造应力及其伴随的热效应,会引起煤层发生动力变质作用,挥发分及发热量会减少,由于摩擦热产生的热量较小,这种变质作用往往发生在局部地区。孙疃煤矿总体为一走向近于南北,向东倾斜的单斜构造,倾角10°~20°,且沿走向和倾向变化不大[19]。如图8所示,主要断层有南部界沟正断层、东南部F14断层、中南部的F11正断层、中部的F10正断层及F7断层、北部F5断层及矿井最北边的边界断层杨柳断层,多为NE走向[20]。矿区北部及中部有三个低挥发分区(图4),推测是受F5、F5-9及F9断层及其附属小断层断裂摩擦生热,增加附近煤层变质程度所致;南部的较低挥发分区则是收到界沟断层、DF114及F14断层影响。

图8 研究区72煤层顶板岩性图Figure 8 Coal No.72 roof lithology in study area

3.4 岩浆岩对煤质的影响

岩浆活动会对煤层结构和煤层连续性造成影响,导致煤层变薄、分叉、尖灭;同时,岩浆侵入时产生的热量会导致煤层变质程度普遍增高,煤质参数发生变化[21]。区内岩浆活动不甚强烈,在研究区西南部(在28-2孔附近,图8)有少数火成岩出露,位于7、8煤层之间,由北向南顺层侵入,厚度0.96~5.40m,对72煤层局部有影响,在岩浆岩侵入地区,灰分含量增高、挥发分和发热量降低,但变化不明显,岩浆岩与煤层的直接接触的地方,发生接触变质作用,煤变为天然焦,煤层夹矸增加,出现变薄或吞蚀现象,不可采区扩大,稳定性降低。

4 结论

(1)孙疃煤矿72煤层主要为高有机组分含量、中灰、低硫、低磷、中高发热量的优质焦煤,宏观煤岩类型为半亮型煤,变质程度中等,为1/3JM。

(2)南华北盆地二叠系下石盒子组处于海退时期,因此缺乏海水带来的硫分,72煤层发育于弱还原的浅水三角洲环境,因而煤灰成分中铁元素的存在形式为Fe2O3,煤层所处的泥炭沼泽处于低洼部位,水动力总体为弱到中等,煤层的灰分含量处于正常水准,为中灰煤。

(3)研究区煤层埋深对煤变质程度影响较大,中等埋深导致地温处于正常值,煤变质程度中等,但对灰分、挥发分、发热量影响较小。

(4)研究区构造活动和岩浆侵入对煤层总体影响不大,但断裂产生的局部摩擦热导致煤层发育局部低挥发分区,岩浆与煤层的直接接触导致煤变质为天然焦,产生夹矸,降低了煤的利用价值。