罕见耳蜗-面神经裂1例报告及文献复习

高娟娟 梁思超 李欣 许嘉 陈雯婧 郭振平 卢曼林 伊海金# 杨仕明

1 前言

近年来,随着高分辨率CT和MRI技术的发展,由骨迷路裂(otic capsule dehiscence)引起的内耳传导性聋越来越被引起重视[1]。随着上半规管裂被Minor等[2]在1998年首次提出以来,陆续有不同骨迷路裂相关疾病逐渐被发现,如后半规管裂[3]、耳蜗颈内动脉管裂[4]等,其均表现为内耳第三窗的临床症状,即:低频传导性听力损失、与脉搏节律一致的搏动性耳鸣、瘘管试验和或Tullio征阳性。本文报道1例罕见骨迷路裂-耳蜗-面神经裂(cochlear-facial dehiscence,CFD),并结合文献复习,对该疾病进行总结。

2 病例报告

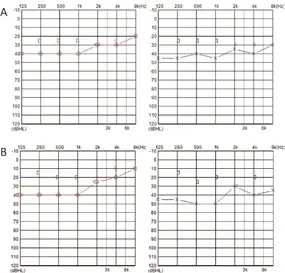

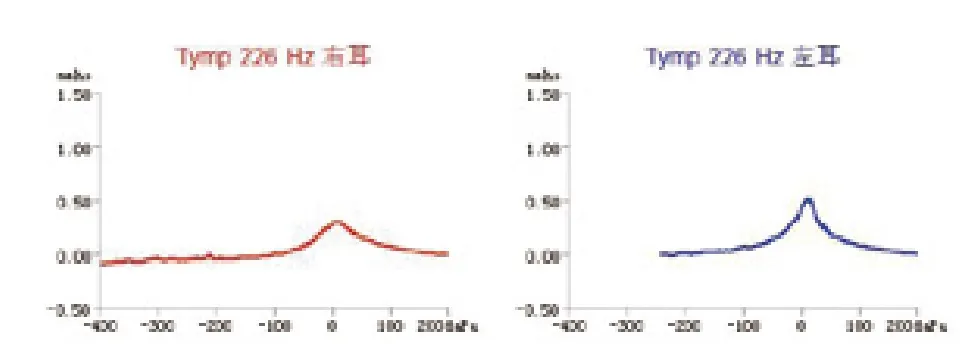

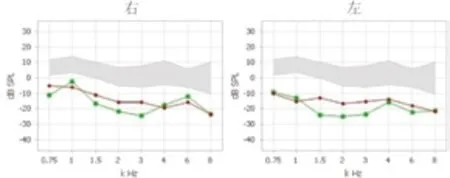

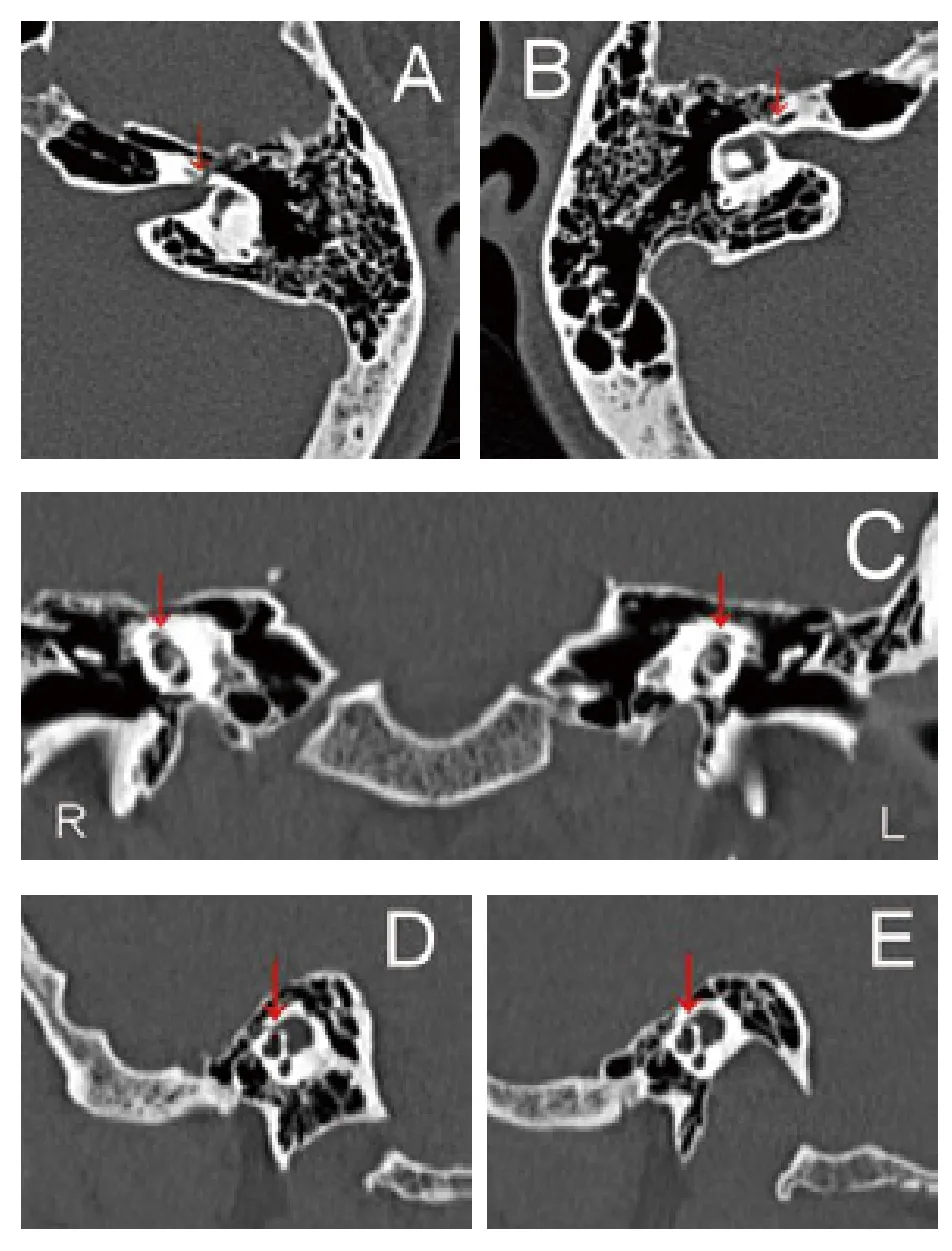

男性,27岁,主因“双耳听力下降2年”就诊。2年前无明显诱因出现双耳听力下降,伴双侧搏动性耳鸣,以左侧为重,与脉搏节律一致,伴自听过响,无耳溢液、耳痛及耳闷堵感,无眩晕及面瘫,否认耳部感染及外伤史。查体:双外耳道通畅,鼓膜完整,标志清。纯音测听:双耳低-中频(≤1000 Hz)传导性听力下降,左耳气骨导差平均为20 dB HL,右耳气骨导差平均为15 dB HL(见图1A)。气骨导差平均为20 dB HL。右耳气骨导差平均为15 dB HL。声导抗:双耳A型(见图2)。曾给予激素喷鼻及黏液促排等药物治疗,症状改善不佳。半年后患者再次以相同主诉就诊。为进一步明确病因,复查纯音测听见图1B,左耳传导性听力下降,气骨导差(除外2000 Hz)平均为25 dB HL。右耳中低频(≤1000 Hz)传导性听力下降,气骨导差平均为20 dB HL。Click ABR气导反应阈值:左耳50 dB nHL;右耳40 dB nHL。ABR骨导反应阈值:双耳正常范围。DPOAE:双耳未引出(见图3)。瘘管实验:左耳(+);右耳(-)。Gelle试验:双耳(+)。视频眼震电图(videonystagmography,VNG)、颈性前庭诱发肌源性电位(cervical vestibular evoked myogenic potentials,cVEMP):双侧均未见异常。视频头脉冲试验(video head impulse test,v-HIT):正常。颞骨高分辨率CT(high-resolution computed tomography,HRCT,0.625 mm):双侧耳蜗底转与面神经迷路段无骨性分隔,以左侧尤为明显(见图4A~E)。

图1 首诊(A)及复诊(B)纯音测听结果(右耳:红色曲线;左耳:蓝色曲线)

图2 首诊时声导抗(226 Hz 探测音)结果(右耳:红色曲线;左耳:蓝色曲线)

图3 DPOAE结果(红色曲线为背景噪声的信号幅度;绿色曲线为患者的信号幅度)

图4 颞骨高分辨率CT结果

总结该患者的临床特点如下:①无明显诱因的双侧传导性听力下降、搏动性耳鸣及自听过响;②纯音测听示双耳低中频传导性听力下降;ABR与纯音测听结果一致;复诊时DPOAE未引出;③瘘管试验左耳为阳性;④颞骨HRCT显示双侧耳蜗-面神经裂表现;⑤其它前庭相关检查(VNG、cVEMP、v-HIT)均正常。经过排除诊断,除外其他耳科及神经耳科疾病,该患者确诊为CFD。目前针对该患者的方案是随诊观察,患者认同此种方案并持续接受随访中。

3 讨论

自2013年Blake等[5]报道了2例CFD病例以来,CFD这一罕见骨迷路裂逐渐为人所知,之后陆续有相关研究对CFD进行影像学以及颞骨组织病理切片研究,报道CFD发生率各有差异,而影像学提示有骨迷路裂的患者临床不一定有相应症状。我科近期确诊1例CFD患者(临床资料见上),面神经迷路段和耳蜗之间的骨质明显缺损,同时临床表现为典型的“内耳第三窗”相关症状,结合文献复习,讨论如下。

3.1 流行病学

国际上目前只有2例CFD疾病的报道,而国内CFD的报道本研究病例尚属首例。CFD患者临床表现为双侧听力下降、与脉搏一致的搏动性耳鸣和/或自听过响;纯音测听示以低-中频为主的混合性听力损失;颞骨HRCT提示耳蜗基底转与面神经迷路段交界处无骨性分隔。因CFD发病率极低,诊断需要同时具备临床及影像学表现方可成立,现有少数研究多单纯着眼于组织学、影像学研究,其疾病流行病学尚无明确数据。

3.1.1 CFD组织学及影像学发生率 2016年Fang等[6]曾对Johns Hopkins Crowe-Guild中心的1020个颞骨标本上进行组织学切片(切片厚度20 μm,每5张切片取一张进行观察)研究,发现CFD在组织学上的发生率只有0.59%;同时发现,有35%的颞骨标本耳蜗-面神经骨性分隔宽度(cochlear-facial nerve partition width,CFPW)小于0.1 mm。2017年Schart-Moren[7]报道用Micro-CT重建的3D颞骨标本上CFD发生率仅为1.4%。以上研究仅为形态学研究,并没有结合临床表现总结,因而无法反映CFD的临床发病率。2018年,Song等[8]对就诊于当地医院的406耳CFD发生率研究发现,锥形束计算机断层扫描(cone beam computed tomography,CBCT)提示9.2%的患者在耳蜗与面神经之间无骨性分隔,而当结合临床症状分析,这些患者中只有1名有混合性听力下降表现,却不具备其它内耳第三窗的症状,如搏动性耳鸣等,因此,这名患者不足以诊断CFD疾病。

3.1.2 CFD发生影响因素 Fang及Song研究发现,年龄与CFD发病率有关[6,8],即年龄越大,CDFW越薄,越容易发生CFD。Wadin[9]及Schart-Moren等[7]统计得出CFDW平均为0.2~0.22 mm。Fang等[6]发现每50年CFDW平均损失0.05 mm。另外,CFD发病与性别及种族有关[6],同男性相比,女性CFDW更薄,更容易患CFD。白人女性由于平均迷路骨质更薄,这对CFD发病是一个高危因素。

3.2 病因

先天性因素及外伤均可能引起CFD。研究发现,上半规管裂(superior semicircular canal dehiscence,SSCD)等骨迷路裂相关疾病可由迷路先天性骨化缺陷引起[10~12]。CFD作为骨迷路裂的类型之一,亦可能由于胚胎发育过程中耳蜗-面神经骨性间隔发育不全引起。2018年,Garaycochea等[13]报道了1例病例,早期临床症状表现为右耳外伤后出现的、波动性的、低频混合性听力下降,随后出现眩晕、耳鸣及发作性倾倒。右侧听力损失进展为重度感音神经性聋后,当地医院给予患者行人工耳蜗植入术。术中发现圆窗膜膨隆,电极植入过程中发生了“井喷”现象。术后行颞骨HRCT发现右侧耳蜗内听道裂合并耳蜗-面神经裂。该患者虽不是单纯CFD,但其明确外伤史的诱因,可以证明外伤可能是CFD可能发作的病因之一。

3.3 发病机制

目前认为,CFD由于出现除卵圆窗和圆窗外的“内耳第三窗”,从而引起了相关症状[5,8]。Merchant等[14]研究认为“内耳第三窗”引起内耳性传导性聋的发生机制如下:当第三窗存在时,部分经卵圆窗振动传入耳蜗的能量通过第三窗产生了分流(分流入前庭或者内听道等)。这种分流首先影响低频气导听阈。第三窗造成前庭阶和鼓阶导抗差距增大,基底膜振幅加大,改善了骨导听阈。Merchant的研究只能解释气导听阈提高的原因,但却无法解释低频听阈首先会受到影响的原因。在本研究的CFD病例中,气骨导差首先出现在低-中频。我们认为,这可能与耳蜗-面神经裂出现在耳蜗的基底转上方对应的频率相关。根据Bekesy[14,15]的基底膜行波学说,声音经镫骨足板引起卵圆窗振动,引起基底膜位移产生行波。高频声音行波最大振幅点位于耳蜗基底部;低频声音行波最大振幅点逐渐靠近耳蜗顶端。CFD患者耳蜗-面神经裂出现在耳蜗的基底转上方,其对应的频率大约位于1~2 kHz。≥2 kHz的声音频率产生的行波传导到第三窗之前,基底膜已经达到了最大振幅,因此CFD患者2 kHz及以上频率气导并未受到显著影响。而1 kHz及以下的声音频率产生的行波耳蜗顶转传导的过程中要经过耳蜗-面神经裂产生的“第三窗”,行波能量在此产生了分流,导致≤1 kHz气导听阈提高。

本研究病例中,与脉搏节律一致的搏动性耳鸣及自听过响产生的原因也是由于耳蜗对骨导超敏引起。而瘘管试验阳性则是由于压力变化经第三窗传到内耳引起。

3.4 临床表现

目前关于CFD的病例报道甚少。人工耳蜗植入术后长期慢性反应性骨炎可引起耳蜗面神经之间骨质慢性侵蚀[16,17],但该情况由手术引起,不在本次研究之列。2013年,Blake等[5]报道了2例CFD病例:第1例为69岁男性,临床表现为双侧听力下降、与脉搏一致的搏动性耳鸣和自听过响;纯音测听示双侧低-中频混合性、高频感音神经性听力损失,其中以1 kHz处气骨导差尤为显著;颞骨HRCT提示双侧CFD。第2例为41岁女性,主诉左侧听力下降、左侧与脉搏一致的搏动性耳鸣及短暂眩晕发作,10~20 s/次;纯音测听提示左侧混合听力损失;右侧除3 kHz轻度感音神经性听力下降外,其余频率听阈均正常(但右侧纯音测听图≤1 kHz有很明显的10 dB HL气骨导差)。查体提示左侧鼓膜紧张部后下方穿孔,鼓室内干燥;颞骨HRCT提示双侧CFD。结合本研究病例临床症状,我们认为,以低-中频为主的传导性或混合性听力下降,与脉搏一致的搏动性耳鸣及自听过响是CFD的典型临床表现。

3.5 诊断

关于CFD的诊断,我们总结如下:①以低-中频为主的传导性或混合性听力下降;②与脉搏一致的搏动性耳鸣/自听过响;③瘘管试验或Tullio征阳性;④颞骨HRCT提示耳蜗面神经骨质缺损,并排除其它外耳、中耳及内耳相关疾病。第1、2、4点为必备诊断标准,第3点对于确定诊断CFD并不是必须的。

3.6 治疗

因CFD的骨质缺损部位特殊,目前尚无可靠的治疗方法。2013年,Blake等[5]报道的2例病例中,其中病例1患者未进行治疗;病例2患者接受了左侧鼓室成形术,术后诉自听过响有所缓解,听力有所提高,但作者未提及搏动性耳鸣及气骨导差是否有所恢复,同时缺乏术后随访资料,因此鼓室成形术对CFD治疗的有效性证据不足。

4 结论

耳蜗面神经裂(CFD)是一种特殊的骨迷路裂相关疾病,CFD发病率与年龄、性别、种族相关,病因可为先天性因素及外伤等。临床上主要表现为低-中频传导性或混合性聋、与脉搏节律一致的搏动性耳鸣、自听过响等内耳第三窗相关的症状,只有同时具备相应临床表现及影像学表现方可确诊CFD疾病。