工作坊在急诊护士分诊培训中的应用及效果评价

周 静,刘江月,林爱玲

(香港大学深圳医院急诊科,广东 深圳 518053)

急诊预检分诊是护士根据患者主诉、生命体征、现病史、过敏史等,按卫生部颁发的《急诊病人病情分级试点指导原则(征求意见稿)》要求,将病人的病情分为“四级”,从而提高急诊病人分诊准确率,保障急诊病人医疗安全。)规定,综合评估患者病情的轻重缓急需求,决定病人就诊及处置的优先秩序,使患者在相应区域得到合适的诊治[1]。急诊分诊质量直接影响到急诊医疗工作的质量和效率,与患者是否能得到及时、有效的治疗关系密切[2]。急诊分诊人员需掌握多学科疾病的医疗护理知识,具有较强的分析、诊断、应急和预见能力,才能确保分诊质量。目前国内各大医院的分诊培训多处于摸索阶段。而既往研究表明,工作坊作为临床教学的一种模式,让理论与实践操作更好的连接,能有效的提高学习主观能动性。近几年国内护理领域也开始重视这种理论与实践相结合的培训模式:如学者陶莹构建了中医护理工作室,组织各种中医护理工作教学实践活动;钱春荣组织的“护理程序的临床应用”工作坊等。都取得了良好的培训效果。本研究旨在探讨工作坊在急诊分诊培训中的效果,以及护士对该培训模式的满意度,为今后的急诊分诊培训模式提供参考和依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择急诊科28名经过急诊专科准入,护理岗位工作5年以上,急诊专科工作3年以上护士作为分诊工作坊培训对象,女性24人,男性4人,年龄26-38岁,平均31岁。学历本科23名,大专5名。护理岗位工作15年以上3人,10-15年9人,工作5-10年16人,平均9.4年。急诊专科工作15年以上1人,10-15年7人,工作5-10年16人,3-5年4人,平均7年。职称主管护师8人,护师19人,护士1人。

1.2 方法

1.2.1 确定培训模式

依据卫生部颁发的《急诊病人病情分级试点指导原则(征求意见稿)》,结合临床,利用工作坊培训模式,在我科科室医疗负责人和具有丰富分诊香港护理指导下组织培训。

1.2.2 成立工作坊培训导师组

导师组由1名主导师与2名副导师共3人组成,主导师为急诊科护士长,2名副导师均为急诊资深护师。同时邀请2名香港公立医院急诊资深护师为科室分诊咨询顾问。主导师负责培训方案的设计,包括培训时间、地点、培训流程、案例考卷、注意事项等。副导师按照分配任务及培训方案,进行环境、急救设备、物品、各类文件等的准备工作。

1.2.3 设计考核案例

导师组根据《急诊病人病情分级试点指导原则(征求意见稿)》为参考制定的急诊科分诊指引内容,在分诊咨询顾问指导下,挑选急诊常见疾病作为模板,结合既往出现分诊错误的案例,编写20个具备代表性的培训情景案例,随机抽取10例为培训前理论考卷,10题为培训后理论考卷。

1.2.4 实施培训

工作坊培训前,要求学员自学分诊指南。工作坊开始后,主导师首先对分诊指南进行理论培训。导师组根据分诊指引内容及重点难点设置三个培训项目组,分别为一般评估组、心脑血管系统评估组、创伤休克评估组。通过模拟各种生命体征及症状,以指引为标准,启迪学员掌握分诊技巧及干预技能。三个组培训时间一致,按照环形顺序培训,每个培训组至少有一位导师,同一环形培训内所有组别的培训时间一致,并由监督员把控,及时提醒学员更换。分组学习后,导师将三组中知识点进行串联,对学员进行各种完整案例实践培训,同时关注重点、难点、常错部分。学员以案例为模板,轮流扮演患者、家属、分诊护士、医生角色,每次演练后学员相互评价,导师进行启发性指导与点评,通过寓教于乐的方式,加深学员对知识点的掌握。

1.2.5 效果评价

①分诊准确率:分诊准确率=分诊正确例数/抽查的总分诊例数。选择2016年5月-2017年4月共12个月分诊的病例,按照分级类别抽取共800例病例为对照组,其中一级(濒危)200例,二级(危重)200例,三级(急症)200例,四级(非急症)200例,取培训后从2017年5月-2018年4月共12个月的800例病例为实验组,对比培训前后的分诊准确率;②案例考核理论成绩:对比分析培训前后案例理论考核成绩平均分;③学员满意度:培训结束后,由学员填写导师组自行设置的满意度调查问卷,实际发放问卷28份,回收有效问卷28份,问卷有效率100%。

1.2.6 统计学方法

本研究采用SPSS19软件进行数据录入和分析,计量资料使用T检验分析;计数资料使用x2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 培训前后分诊准确率的比较

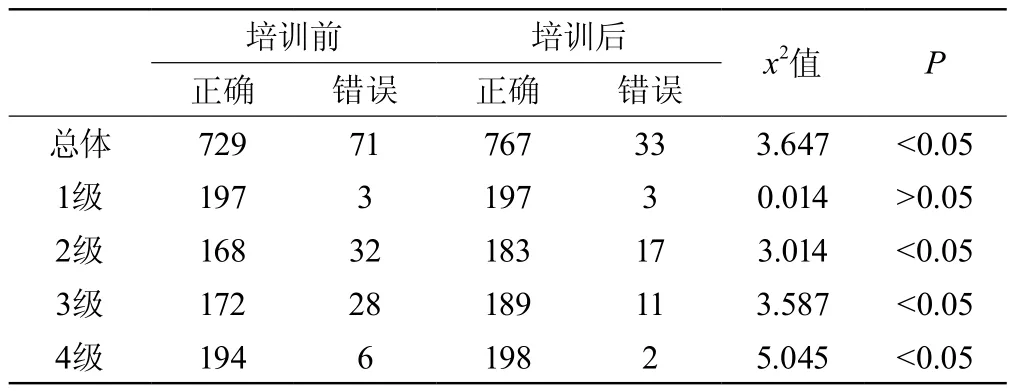

培训前后,学员的总体分诊准确率差异有统计学意义(P<0.05)(见表1)。

表1 培训前后总体及各级分诊准确率比较

2.2 培训前后案例考核成绩的比较

培训前,理论成绩平均分为73.21±13.35,培训后,理论成绩平均分为91.78±9.45,差异有统计学意义(P<0.05)(见表2)。

表2 培训前后案例考核成绩的比较

2.3 学员对分诊工作坊的满意度(见表3)

表3 学员对分诊培训工作坊的满意度(n=28)

3 讨 论

急诊科是急危重症的抢救核心场所,有效利用资源,进行合理、有效、准确的预检分诊,保证患者得到及时的救治,至关重要。国际上分诊管理发展较发达的地区,均有完善的分诊管理体系,包括分诊标准、分诊培训体系及分诊质量控制体系,如澳大利亚的分诊量表(Australasian Triage Scale,ATS)[3],加拿大的急诊分诊量表(Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale,CTAS)[4],英国的曼切斯顿分诊量表(Manchester Triage Scale,MTS)[5],以及美国的急诊危重指数(Emergency Severity Index,ESI)[6]等。这些分诊体系最关键部分就是对护士进行分诊培训,只有经过培训,才能最大限度地提高分诊准确性[1]。国内分诊管理起步较晚,国内急诊分诊人员资质与培训现状调查显示[2],74.82%护士所在医院有规范的分诊护士培训方案,而58.51%的护理人员认为现有分诊培训内容不能满足临床需求。许多医院由高年资护士进行“传、帮、带”式的一对一带教,培训效果更多依赖于导师自身的专业态度、临床经验和综合能力,不利于教学质量的把控。各大医院都在探索提高分诊准确性的培训方法,如藏瑞等[7]通过降阶梯思维培训,提高急诊分诊准确率。艾美花[8]将过程质量管理方法运用于分诊培训,有效提高了分诊质量及准确率。本次研究是将本院急诊科2016年5月-2017年4月分诊数据进行案例分析,访谈护士及医生,收集培训需求及方向,组织分诊培训工作坊。

工作坊是一种互动式、体验式、参与式的培训模式,强调以学员为中心,按照标准化培训内容,规范系统地进行培训[9]。对比传统的说教式教学模式,工作坊更能调动学员的积极性。分诊工作坊是以急诊分诊标准为理论支持,实施分诊标准细节评估及干预,组织案例模拟分析的培训。急诊分诊标准是人为制定的帮助并指导医护人员分诊的工具[10],可以提高分诊评估效率,也为分诊准确率提供标准依据。本院急诊科采用经过信度检验的急诊分诊标尺作为临床分诊评估指引,强调以学员为中心,执行严格标准化的培训流程,将评估与干预相结合,提高护士分诊评判性思维。经临床调查分析,本院急诊科护士分诊过程中主要错误原因在于:对易混淆的分级标准模糊,容易受“见到”的症状干扰,忽略隐藏症状,分诊评估内容不全面导致分级错误,临床知识不扎实,对疾病分级没有把握,患者隐瞒病史等。导师在设计分诊工作坊培训时,强调核心错误点,通过案例练习,加深对此类问题的印象,减少再次出错几率。

工作坊培训前后分诊准确率比较分析显示,培训前分诊准确率为91.13%,培训后分诊准确率为95.88%,培训前后分诊准确率的差异有统计学意义(P<0.05)。通过分层分析发现,培训前分诊准确率最低的为2级患者,仅为84.00%,经过培训后,2级患者分诊准确率达到91.5%(P<0.05);培训前3级患者分诊准确率为86.00%,培训后3级准确率达到94.50%,差异有统计学意义(P<0.05)。综上所述,分诊工作坊能整体提高分诊水平,针对性改善不同级别的分诊效果,提高整体分诊准确率。

培训中,导师借鉴国外标准工作坊培训流程,安排课前课后考核对比。培训前,理论成绩平均分为73.21±13.35,培训后,理论成绩平均分为91.78±9.45,差异有统计学意义(P<0.05)。培训达到预期目标,学员分诊评估分析及干预能力提高。

满意度调查结果显示,93.88%的学员对分诊培训效果满意,认为工作坊能丰富分诊知识,提高技能效果。此外,学员还对分诊工作坊安排给予建议,导师汇总讨论存档,给下一次培训作借鉴。

综上所述,随着急诊急救需求的发展,急诊分诊质量越来越被重视,在急诊科进行分诊工作坊培训,是提高护士的分诊能力和分诊准确率行之有效的方法。工作坊可充分调动护士的参与度与积极性,获得护士的支持与认可。