基于互感线圈的能量传输系统设计

林淑玲

(漳州城市职业学院, 福建 漳州 363000)

0 引言

传统的电能主要是通过导线或直接接触进行传输的。在进行大功率充电时,这种充电方式存在高压触电的危险,且容易受到腐蚀以及水、灰尘和污物的影响。由于存在摩擦和磨损,系统的安全性、可靠性及使用寿命较低,特别是在化工、采矿等一些易燃、易爆领域,极易引发事故。在给运动设备进行供电时,如城市交通中的电车,一般是采用滑动接触的方式,这种方式存在滑动磨损、接触火花、裸露导体和炭积等弊端[1]。这种接触式充电方式给人们的生产和生活带来了不便。目前,使供电系统和电气设备之间无导体接触已成为电能传输的重要研究方向之一,而感应能量传递成为首选方法[2],感应能量传递技术比较典型的应用是电机、变压器等。与电机相比,变压器传输能量有一个突出优点,就是不受速度的影响。这种传统的感应能量传递系统的显著特点是子系统之间位置相对固定。当电工设备与供电电源之间有相对运动时,这种系统的应用必然受到限制,同时大大增加了负载系统的重量[3]。

为弥补上述系统的不足,可以利用现代电力电子能量变换技术、电磁感应原理与磁场耦合技术,实现电能的无接触传输,以进一步拓宽电气设备的应用范围[5]。本文介绍如何采用简易设备来实现系统能量的无线传输,从而达到安全、远程控制的效果。

1 基于互感线圈的能量传输系统设计方案

1.1 系统设计原理

在一个电气系统中,能量的传输起着重要的作用。传统的变压器是用完整的磁芯连接变压器的初级和次级线圈,两者处于紧密耦合状态[5]。初级和次级线圈中产生的磁通在磁芯中形成闭合的磁路,进而实现能量的传输。而本系统为非接触供电系统,初级和次级线圈之间没有采用磁芯连接,两者之间是空气。由于空气的磁导率很小,初级和次级线圈之间处于松耦合状态,漏磁大,耦合系数小[6]。为降低电能传送时的电路损耗,可以采用高频交流电(一般在10~100 kHz)在初级和次级之间引起较强的电磁感应。根据电磁感应定律以及楞次定律,次级可以得到相应的电动势。由于提高了能量密度,从而使非接触的供电传输具有可行性。

本系统基于以上理论,将100 kHz的PWM信号功率放大后通过线圈耦合,再经整流实现非接触供电的LED照明。系统在市电下实现电能的无线传输,将市电转化为DC 12 V和DC 5 V作为系统所需的电源。用STC89C52单片机产生PWM波控制加载在能量发送线圈上DC 12 V的通断,通过互感线圈实现能量的无线传输,通过LED的亮暗来显示能量传输的成功与否。

1.2 系统设计方案

本系统由STC89C52单片机产生PWM波(4种不同占空比分别是1/5、2/5、3/5、4/5),经IRF840使得电路发送端实现交替通断,用作互感器的传输交流电。开关状态功放对PWM信号进行开关调制和功率放大。通过线圈耦合后,经桥式整流转换成直流电压供给LED照明。系统的组成框图如图1所示。

图1 系统框图

本系统需要较高的能量传输效率。使用高频大功率MOS管IRF840自制功放,既能实现功率放大,也能利用IRF840的导通特性,将信号通过后级LC谐振耦合出去。

系统工作流程:系统通过发射不同的PWM信号,来调节接收端的LED亮度。PWM信号经功放、线圈耦合和整流,最终实现给LED供电。当发射占空比为1/5的PWM信号时,LED亮度较暗,为等级1;当发射为2/5占空比的PWM信号时,LED亮度一般,为等级2,依此类推,共有4级亮度,并且可以根据实际需要,修改单片机程序中的PWM信号的占空比,实现大于4级的亮度显示。

2 基于互感线圈的能量传输系统的软、硬件设计

2.1 系统硬件设计

通过编程使得P 0.7脚实现高低电平转换即可产生PWM波。仿真情况下产生的PWM波频率为100 kHz左右。

互感器传输部分的电感[7]

(1)

式中:D为所绕线圈铜线的直径;N为所绕线圈匝数;W为线圈宽度;H为线圈高度。

计算可得,当直径D=0.5 mm,匝数为50(发射部分L1)和85(接收部分L2)的电感值分别为135 μH和184 μH。

根据

(2)

可求得收、发两端的电容值分别为196 nF和142 nF。

整流部分包括4个IN4007二极管和1个2.2 μF的电解电容,此电容可以使得这部分电流接近直流水平。

LED发光部分分别用4个10 Ω电阻与LED并接组成。

系统的硬件部分主要包括单片机最小系统电路、电源模块、能量发送模块和LED照明模块。

能量发送模块主要包括STC89C52单片机模块和高频功放模块。由于本系统需要高效率地传输电能,从节省发射功耗方面考虑,并不需要非常复杂的调制方式,故不采用载波。直接将STC89C52单片机产生的PWM信号(100 kHz,4种不同占空比)送入处于开关状态的大功率MOS管IRF840的G极,将MOS管的S极接地,将MOS管的D极接至发送部分的电路。这样,MOS管导通时发送信号,表示“1”;截止时不发送信号,表示“0”。通过PWM控制DC 12 V的通断来模拟交流电的产生,从而满足互感线圈对发送电源的要求。根据变压器理论和系统设计要求,设计的能量发送电路如图2所示。

图2 系统电路图

能量发送模块由电源产生的DC 12 V直接加载于L1,并通过STC89C52单片机产生的PWM波来控制电路的通断,从而作为互感线圈传输需要的交流电,交流电的频率跟PWM波的频率相同。

电源部分主要用于将市电稳压成芯片部分和能量发送所需的直流电。实现方法:将市电接至变压器使得输出为20 V的交流电,经过电桥整流后得到稳压芯片LM7812所需的直流输入电压,而LM7812的输出为DC 12 V,可以作为发送线圈的电源;再将这12 V电压接至LM7805CT芯片转换成5 V输出,这样便可以给芯片部分供电。

LED照明模块主要包括桥式整流和LED照明。互感线圈通过交流耦合作用在副线圈产生一定的电压,将此电压经整流后可得到直流电用作负载的电源。

桥式整流部分由D1、D2、D3、D4组成桥式整流电路,将接收到的交流转换为直流给LED供电。LED照明模块从耦合线圈获取能量,经过桥式整流变换为直流电,给LED供电。L1、C2和C6组成LC谐振回路,使接收电路最大限度地获取能量。LED照明部分采用并联方式连接5个LED,并在每个并联支路中加上10 Ω电阻以保护LED,此过程中,不需要将所接收到的进行解调,只做整流。为更好获取能量,桥式整流后,加1个470 μF的电容作为储能元件。

2.2 系统软件设计

系统软件部分包括初始化程序、不同占空比的PWM信号产生程序、A/D转换程序、外部中断程序、数字量读取程序、延时子程序等。

单片机程序主要用于产生频率为100 kHz的4种不同占空比的PWM信号,分别为1/5、2/5、3/5、4/5,并以中断的方式进行A/D的启动转换和读取数字量。

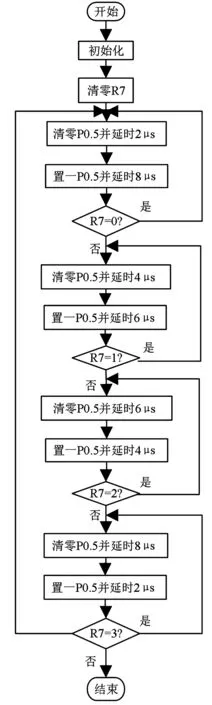

如图3,单片机运行时,首先进入产生占空比为1/5的PWM波的循环中,并在每次循环末尾对寄存器R7进行判断,当寄存器R7的值发生改变时,单片机产生下一种占空比的PWM波。循环顺序为:1/5、2/5、3/5、4/5。

图3 主程序流程图

本系统通过对P0口的一个位置“1”和清零来实现PWM波的产生,而对占空比的控制则是采用延时的方式实现的。不同占空比的PWM波的转换则是通过外部中断1实现的,当外部中断1产生时,R7自加1,编程通过不同R7的值对应不同占空比的PWM波实现了不同PWM波之间的转换。 但当R7的值加到4之时,系统会将R7清零,从而实现了R7在0、1、2、3这4个值内变化,分别对应单片机产生占空比为1/5、2/5、3/5、4/5的PWM波。

3 基于互感线圈的能量传输系统的调试

3.1 系统调试

能量发送线圈和接收线圈均用直径为0.5 mm的漆包线在直径60 mm的易拉罐上绕制而成,绕52圈,接收线圈绕85圈,使用电桥在100 kHz条件下测得电感值分别为115 μH和162 μH。

系统发送和接收电路包括控制部分和负载部分。控制部分包括控制信号PWM波的产生,STC89C52单片机产生PWM波加至IRF840的G极来控制IRF840 D、S极的通断;负载部分包括由4个IN4007组成的整流桥和5路由电阻和LED灯并接而成。发送部分在调试中采用占空比为3/5的波作为测试,而互感线圈部分的发送波形用示波器可测得,如图4所示。

图4 发送和接收调试的波形图

由图4可看出,发送线圈由于单片机的驱动能力的限制只能得到峰值为5 V左右的交流电,而在接收端能够明显地看到其耦合作用,其接收到的波形呈现明显的周期性。但由于传输效率的限制,其峰值只有1.5 V左右。由于LED灯的驱动电压要在1.8 V以上,故将接收线圈的信号经LC谐振,才能得到符合驱动LED灯亮的信号。

3.2 功率计算部分

根据系统要求,负载消耗的功率应小于5 W,每个灯的电流应不小于5 mA,需在负载端测出电压及电流数据见表1。由表1可以计算出,负载消耗功率为0.020 44 W,符合系统要求。

表1 LED照明发光电流测试数据

4 结语

根据电磁感应耦合技术和单片机控制技术设计的无接触供电系统,实现了无线传输功能,具有安全、可靠、灵活的特点。这种供电方式,一方面克服了传统供电方式的诸多弊端,实现了没有机械连接的大气隙感应耦合供电;另一方面由于系统的结构灵活,供电不受设备运动状态的限制,既可为静止设备,也可为水平运动或旋转运动的设备供电。