薄皮甜瓜12个质量性状的遗传多样性分析

李 清,郭禄芹,康建成,胡倩梅,朱华玉

(1.深圳大学 生命与海洋科学学院,广东 深圳 518060; 2.深圳大学 光电工程学院 光电子器件与系统教育部/广东省重点实验室,广东 深圳 518060; 3.河南农业大学 园艺学院,河南 郑州 450002)

甜瓜(CucumismeloL.)又称香瓜、甘瓜、果瓜、白啄瓜,隶属葫芦科甜瓜属,为1年生蔓性草本植物,在世界范围内均有栽培[1]。甜瓜的初级起源中心位于非洲中部的热带地区,次级起源中心则位于中近东和中亚地区[2]。在我国通常将甜瓜分为薄皮甜瓜和厚皮甜瓜2个栽培类型。薄皮甜瓜包含越瓜变种(var.conomon)、香瓜变种(var.makuwa)、梨瓜变种(var.chinensis)、泡瓜变种(var.momardica)和酸瓜变种(var.acidulus)5种类型[3]。薄皮甜瓜主要位于我国的中东部,而厚皮甜瓜则主要分布在我国的西北部[4-6]。

尽管目前已有多种DNA标记用于甜瓜种质资源研究和遗传多样性评价[2],但由于形态学分析能更直观地提供甜瓜育种材料的表型信息,因此对于甜瓜育种来说仍然很重要。TRIMECH等[7]通过对突尼斯不同地理环境区域采集的28份传统甜瓜品种的34个质量和数量性状进行分析,揭示了其形态变异和系统发育状况。胡建斌等[8]对我国各地257份有代表性的甜瓜种质资源的20个形态性状进行调查分析,研究其遗传多样性。王炜勇等[9]对浙江省沿海地区27份薄皮甜瓜的48个质量性状和33个数量性状进行研究,从总体上对浙江省薄皮甜瓜的遗传多样性水平进行评估,并挖掘了一些优异基因资源。张永兵等[5]通过分析121份新疆甜瓜地方品种的32个形态性状,对其进行遗传多样性和亲缘关系研究,发现新疆具有丰富的甜瓜种质资源。

甜瓜种质资源表型性状的评价与研究,对甜瓜相应基础科学的研究具有非常重要的作用。甜瓜在果实水平上具有广泛的多样性,综合分析果实形状和大小、果皮颜色、果肉颜色、种子大小和种子周围胶状鞘的有无等性状可确定甜瓜的类群和子类群[10]。本研究以74份薄皮甜瓜为试验材料,对果实形状等12个质量性状进行遗传多样性分析,为薄皮甜瓜种质资源部分优良基因的发掘和利用奠定基础。

1 材料和方法

1.1 试验材料

本试验收集来自亚洲地区共74份薄皮甜瓜材料(表1),其中,来自中国63份,印度5份,日本3份,韩国2份,叙利亚1份。来自中国的63份材料中:华中地区22份,其中,河南省19份,湖南省2份,湖北省1份;华东地区16份,其中,江苏省6份,山东省5份,江西省2份,浙江省、福建省和安徽省各1份;东北地区13份,其中,黑龙江省6份,辽宁省5份,吉林省2份;西北地区5份,其中,新疆维吾尔自治区3份,内蒙古自治区2份;华北地区5份,其中,山西省2份,北京市、天津市、河北省各1份;华南地区1份,来自广西壮族自治区;具体来源地区不明1份。以上薄皮甜瓜的供试材料多数来自我国不同的区域,一定程度上代表了中国薄皮甜瓜种质资源。

表1 供试74份薄皮甜瓜品种信息Tab.1 The information of 74 thin-skinned melon accessions

续表1 供试74份薄皮甜瓜品种信息Tab.1(Continued) The information of 74 thin-skinned melon accessions

1.2 试验方法

试验于2017年3—7月在河南农业大学毛庄科研教学基地园区内进行。甜瓜种子经温汤浸种、催芽露白后播种于72孔的穴盘中,每个材料18株,待植株长到两叶一心时,选6株长势健壮的植株定植于日光温室中。定植前2周纵向沟施堆肥(有机肥和复合肥),其中有机肥24 000 kg/hm2,复合肥750 kg/hm2。本试验采用随机区组设计,每个材料6株,株距0.35 m,1 hm2定植19 500株,进行爬蔓栽培。在全部生育期内结合施肥、浇水、整枝打杈、病虫害防治等进行甜瓜常规的栽培管理[11]。

1.3 性状调查

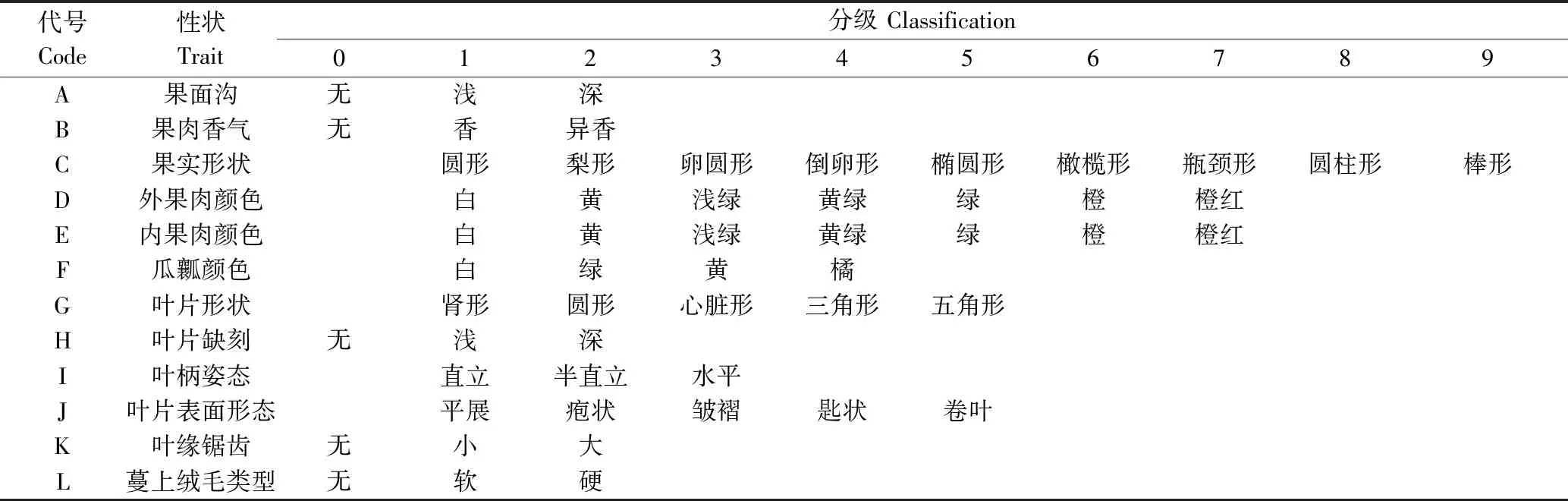

参照《甜瓜种质资源描述规范和数据标准》[12],在甜瓜幼果期观察并记录74份甜瓜的叶片形状、叶片缺刻、叶柄姿态、叶片表面形态、叶缘锯齿和蔓上绒毛类型等6个主要与叶片相关的性状;在果实成熟期调查统计果面沟、果肉香气、果实形状、外果肉颜色、内果肉颜色和瓜瓤颜色等6个与果实相关的性状。将调查所得的数据按照表2进行分级。

表2 74份薄皮甜瓜品种的12个质量性状描述分级Tab.2 Classification and characterization of 12 qualitative traits in 74 thin-skinned melon accessions

1.4 数据处理

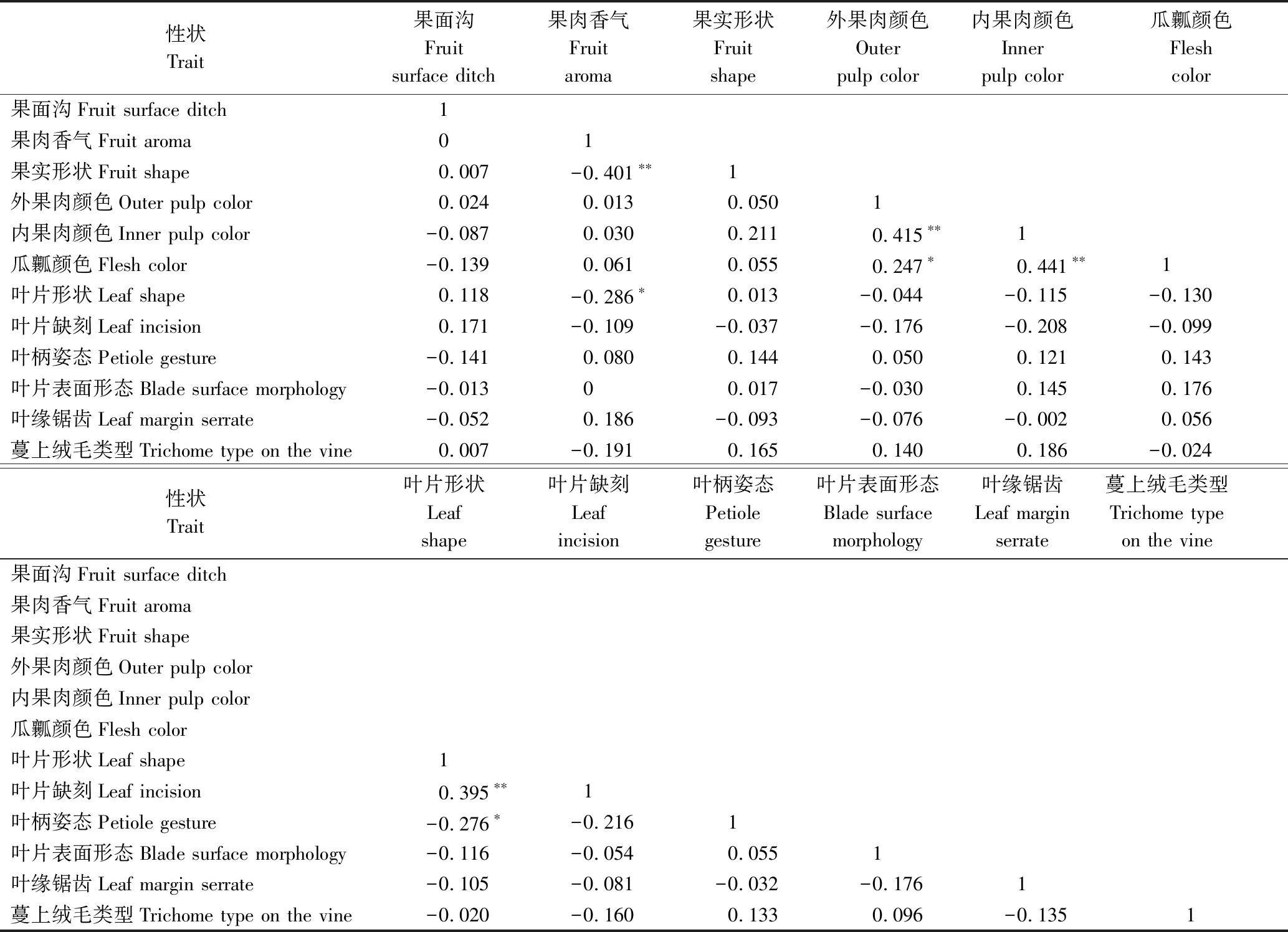

对供试甜瓜材料的质量性状进行数量化赋值,统计各性状的频率分布,并在Excel中计算其最小值、最大值、极差、平均值、标准差、变异系数和多样性指数。利用SPSS 22软件分析各性状的相关性,并计算Shannon-Weaver多样性指数(H’)。参照郭禄芹等[13]的计算方法,将数量性状根据平均值(X)和标准差(S)分为10级,1级 对74份薄皮甜瓜的12个质量性状按照表2进行赋值分级,并计算频率分布(表3)。结果发现,在6个果实相关性状中,果面有浅沟的占76.39%,果面有深沟的占12.50%,果面无沟的占11.11%,说明薄皮甜瓜果实表面多为浅沟,而果面深沟和无沟也有分布,但所占比例较少。甜瓜果肉有香气占63.38%,异香占19.72%,无香味占16.90%。果实形状主要以卵圆形(30.00%)、梨形(22.86%)和圆形(21.43%)为主,棒形(10.00%)、椭圆形(7.14%)、瓶颈形(5.71%)和倒卵圆形(1.43%)等其他形状在薄皮甜瓜中也有分布,但所占的总比例较少,仅为25.71%。外果肉颜色主要以绿色(54.05%)和白色(27.03%)为主,而内果肉颜色主要以白色(34.25%)和黄色(30.14%)为主,瓜瓤颜色大部分以橘色(43.24%)为主。 通过对74份薄皮甜瓜的6个叶片相关性状的频率计算发现,薄皮甜瓜的叶片主要以心脏形为主(52.05%),三角形叶片(34.25%)仅次于心脏形叶片,而圆形(12.33%)、肾形(1.37%)等形状的叶片所占比例较少,仅为13.70%。甜瓜叶片多为缺刻较浅(69.57%)或者无缺刻(7.25%),缺刻较深的叶片类型占23.18%。叶片表面形态中褶皱的占41.89%,平展的占33.78%,匙状的占18.92%,疱状的占5.41%。叶柄姿态主要以直立(49.30%)和半直立(39.44%)为主,水平仅占11.26%。蔓上绒毛的存在与植物的抗虫性有关[14]。94.59%的薄皮甜瓜都具有较硬的绒毛,仅5.41%的甜瓜绒毛较软。 表3 74份薄皮甜瓜品种12个质量性状的频率分布 Tab.3 Frequency distribution of 12 qualitative traits in 74 thin-skinned melon accessions % 以74份供试薄皮甜瓜为材料,对其12个质量性状的质量指标进行统计分析。由表4可知,多样性指数为0.21~1.45,内果肉颜色的多样性指数最大,蔓上绒毛类型的多样性指数最小;其他性状的多样性指数介于它们之间。多样性指数越大,说明该性状的多样性越丰富。而变异系数与多样性指数不同,它反映的是某一性状数据的离散程度,变异系数越大,则表明该性状的变异程度越大。叶缘锯齿的变异系数最大,为134.05%;蔓上绒毛类型的变异系数最小,仅为11.70%。在果实相关的6个性状中,果实形状、外果肉颜色、内果肉颜色、瓜瓤颜色4个性状的遗传多样性指数均大于1,且变异系数均高于40%,说明这些性状的遗传多样性较为丰富,并对薄皮甜瓜果实外观性状变异的贡献率也较大。而与叶片相关的6个性状中,除叶缘锯齿的变异系数较大外,其他5个性状的变异系数大体上低于果实性状,说明叶片相关性状的形态差异变化范围较窄,这可能与叶片形状等性状变化较为单一有关。 表4 74份薄皮甜瓜品种12个质量性状的变异统计分析 Tab.4 Variation analysis of 12 qualitative traits in 74 thin-skinned melon accessions 相关性分析是对2个或多个具备相关性的变量元素进行分析,从而衡量2个变量因素的相关密切程度。由表5可知,果实形状与果肉香气呈极显著负相关,说明薄皮甜瓜的果实形状越趋向于圆形或梨形,果肉香气会比棒状或者圆柱形的薄皮甜瓜更浓。内果肉颜色与外果肉颜色和瓜瓤颜色均呈极显著正相关,其中,外果肉颜色与瓜瓤颜色呈显著正相关,说明这3个性状中,某一个性状的颜色发生变化,其他2个性状的颜色可能也会随之变化。叶片缺刻与叶片形状呈极显著正相关,说明三角形或五角形的叶片上缺刻较多或缺刻较深,而肾形、圆形或心脏形叶片则近似无缺刻或叶片缺刻较浅。另外,叶片形状与果肉香气和叶柄姿态之间也存在显著负相关。相关性分析中的其他性状之间不存在显著的相关性。 表5 74份薄皮甜瓜品种12个质量性状的相关性分析 Tab.5 Correlation analysis of 12 qualitative traits in 74 thin-skinned melon accessions 注:*表示P<0.05,相关显著;**表示P<0.01,相关极显著。 Note: *indicates that the correlation is significant at 0.05 level; **indicates that the correlation is significant at 0.01 level. 甜瓜农艺性状所包含的具体性状个数较多,且性状之间又相互关联[15],因此难以分析单个性状因子在表型性状构成中的作用[2]。主成分分析可将相关的多个性状指标在不损失或很少损失的情况下,归纳为数量较少且彼此相互独立的因子[16]。对薄皮甜瓜的12个质量性状进行主成分分析,以特征值大于1为标准,将12个质量性状归纳为4个主成分(表6)。由表6可知,这4个主成分的累计贡献率为55.35%,代表了12个质量性状的主要遗传信息。第1主成分的贡献率最大,为21.07%。载荷符号为正的性状有果肉香气、果实形状、外果肉颜色、内果肉颜色、瓜瓤颜色、叶柄姿态、蔓上绒毛类型和叶片表面形态,它们的特征向量值分别为0.09、0.31、0.43、0.73、0.58、0.53、0.35和0.38。在这8个性状中有5个性状与果实性状相关,这5个性状可称为果实因子。第2主成分的贡献率为14.86%,果面沟、果实形状、外果肉颜色、内果肉颜色、叶片形状、叶片缺刻、蔓上绒毛类型和叶片表面形态的载荷符号都为正,特征向量值依次为0.06、0.62、0.25、0.13、0.45、0.27、0.44、0.07。第3主成分的贡献率为10.25%,其中果面沟的特征值最大,为0.71。第4主成分的贡献率为9.17%,瓜瓤颜色的特征值最大。 表6 74份薄皮甜瓜品种12个质量性状的主成分分析 Tab.6 The principal component analysis(PCA) of 12qualitative traits in 74 thin-skinned melon accessions 由图1可知,来自亚洲的74份薄皮甜瓜可分为两大类群。类群Ⅰ包括13份材料,该类甜瓜果实多为圆形,外果肉颜色为绿色,内果肉颜色为白色,有独特的异香;叶片多为心脏形,缺刻较浅且有褶皱,叶缘锯齿较小。类群Ⅱ包括61份甜瓜材料。这61份材料又分为ⅡA和ⅡB 2个亚群。ⅡA类群包括13份甜瓜材料,ⅡB包括48份甜瓜材料,这两大亚群在内果肉颜色上差异较大,在果形、叶片等其他性状上差异不大。亚群ⅡA的内果肉颜色主要以黄色为主,而亚群ⅡB的内果肉颜色主要为白色。从聚类图上看出,亚群ⅡB又细分为ⅡB1和ⅡB2 2个小亚群,但由于2个小亚群间亲缘关系较近,因此形态上差异不大。另外,除了类群Ⅰ中的材料大部分来自华中地区以外,其他来源地区不同的薄皮甜瓜在同一簇群中相互交织在一起,并未严格按照来源地域区分开来,这暗示薄皮甜瓜材料间的亲缘关系与它们的地理来源可能并无显著相关性。 序号1—74所对应的品种信息见表1The corresponding accessions for numbers 1—74 are listed in Tab.1图1 74份薄皮甜瓜品种的表型聚类分析Fig.1 Clustering analysis based on phenotypic traits of 74 thin-skinned melon accessions 薄皮甜瓜是起源于我国的一种甜瓜变异类型,主要种植于东亚地区,特别是我国的中东部[3]。我国不同地区生态环境各异,使甜瓜在驯化过程中形成了丰富多样、独具特色的地方品种,这些为甜瓜育种工作提供了充足的试材[8]。通过对薄皮甜瓜表型性状的多样性研究,能较为全面地了解薄皮甜瓜种质资源的丰富程度,为甜瓜优良基因资源的挖掘提供重要参考。 质量性状是由效应较大的主基因控制,表现出间断的性状分布[17]。甜瓜的遗传多样性丰富,在果实、叶片、表皮绒毛等质量性状上表现尤为明显[9,18-19]。王学征等[20]利用群体分离分析法(BSA)将甜瓜果面沟基因定位于第11号染色体后半段上的1.1 cM位点。ZHU等[14]通过图位克隆鉴定到1个控制甜瓜表皮毛起始的基因CmGL,该基因位于甜瓜的第8条染色体上,编码1个HD-ZIP型转录因子。本研究通过对来自亚洲地区的74份薄皮甜瓜的12个质量性状进行调查分析,发现其多样性指数为0.21~1.45,其中,果实形状、外果肉颜色、内果肉颜色、瓜瓤颜色、叶片形状和叶片表面形态的遗传多样性指数大于1,说明薄皮甜瓜与果实和叶片相关的性状具有丰富的遗传多样性。 主成分分析通过从多个性状中构造出少数几个公共因子,不仅可以降低选择难度,而且可达到综合选择的目的,提高选择效果[15]。胡建斌等[2]将不同来源的34份薄皮甜瓜品种的19个表型性状归纳为6个主成分,累计贡献率为80.832%。周亚峰等[16]将河南省30份甜瓜品种划分为5类,各类之间性状差异较大。本研究通过主成分分析将74份薄皮甜瓜的12个质量性状归纳为4个主成分,累计贡献率为55.35%,低于前人的研究,可能是由于所选的薄皮甜瓜材料均来源于东亚,遗传背景相对较为狭窄造成的,也可能与供试甜瓜相关性状全为质量性状有关。 聚类分析是根据它们之间的相近程度将一个总体内元素进行分类[21]。王吉明等[22]以国外引进的100份野生甜瓜为材料,在欧氏距离3.0处,将100份甜瓜材料分为野生和半野生2个类群;在半野生类群中又可分为2个亚群,其中亚群Ⅰ包含了参照种质薄皮甜瓜。张慧君等[23]在欧氏距离为25时,将35份甜瓜种质分为两大类,当欧氏距离为24附近时,第Ⅰ类又可分为两大亚群。张永兵等[5]利用121份新疆甜瓜地方品种的32个形态性状的数据,将属于野生甜瓜亚种(CucumismeloL.ssp.agrestis)的哈密野瓜单独聚为一类,其余地方品种聚为3个类群和7个亚群。本研究利用UPGMA法将74份薄皮甜瓜分为两大类群,其中类群Ⅱ又分为ⅡA和ⅡB 2个亚群,ⅡB又细分为ⅡB1和ⅡB2 2个小亚群。胡建斌等[8]根据试验所选取的甜瓜种质资源的地理分布,将其划分为西北、东北、华北、华中、华东和华南6个生态区域。本研究对国内的63份薄皮甜瓜材料按照类似的生态区进行划分,聚类分析发现,来源地区不同的薄皮甜瓜在同一分类群中相互交织在一起,并未严格按照来源地域区分开来。这暗示薄皮甜瓜材料间的亲缘关系与它们的地理来源可能并无紧密关联。另外,也不排除这是由于一些生态区所选用的样本量不够充分,以及一些薄皮甜瓜材料由于地理环境的改变导致的表型统计差异所造成的假象。通过进一步扩大样本量,并结合SNP、SSR等分子标记可以更准确地探索薄皮种质间的亲缘关系及其与地理分布之间的关系。本试验所用的薄皮甜瓜材料是从亚洲和我国各地收集的基础性种质,所获得的这些甜瓜种质果实和叶片相关性状的形态多样性研究结果,将为我国薄皮甜瓜品种遗传改良和种质创新提供重要的基础性资料。2 结果与分析

2.1 薄皮甜瓜12个质量性状的频率统计

2.2 薄皮甜瓜12个质量性状的变异分析

2.3 薄皮甜瓜12个质量性状的相关性分析

2.4 薄皮甜瓜12个质量性状的主成分分析

2.5 薄皮甜瓜12个质量性状的聚类分析

3 结论与讨论